感動創造企業ヴイストンの普及型社会的対話ロボット、Sota(ソータ)のサンプルがロボットスタートに到着したので紹介します。

前回その1では開封の儀をお伝えしました。

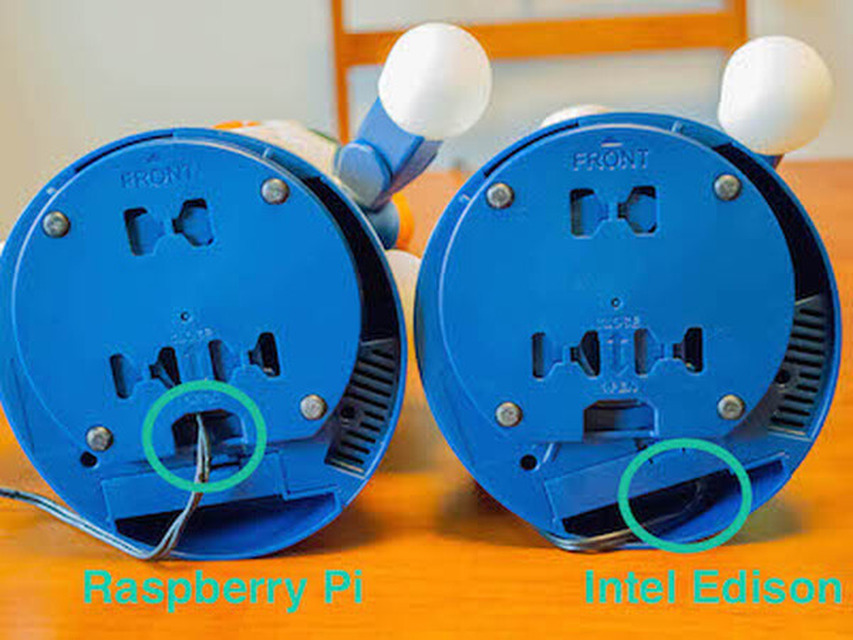

今回はIntel Edison版とRaspberry Pi版の違いを紹介していきます。それとケーブルを接続する話です。エディソンとラズパイでは微妙に違うケーブル取り回しなのです。

(※なおサンプル版のため、実際の製品版とはことなることがあるかもしれませんがご了承ください。)

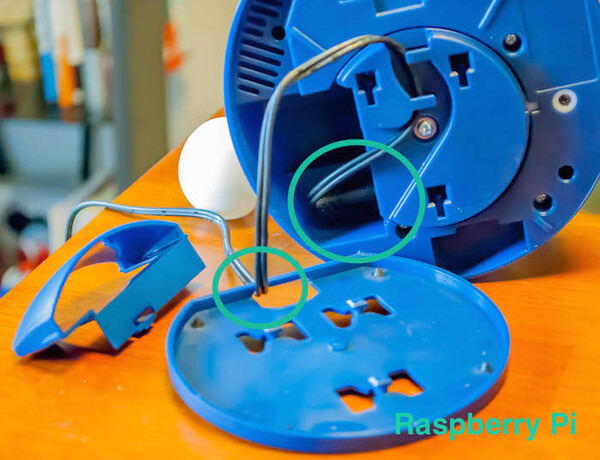

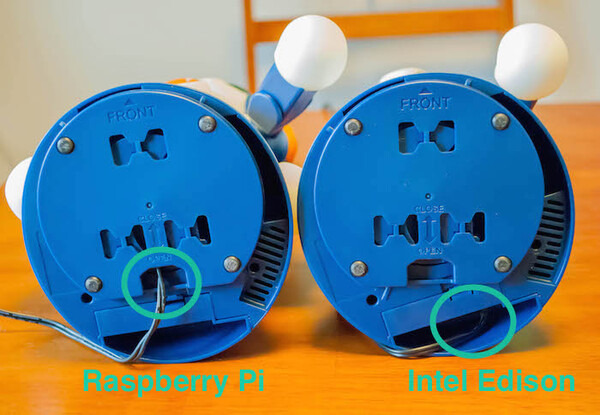

Sotaの裏側を見てみると、2箇所開く場所があります。丸い台座と後ろのハッチとなります。どちらも工具不要で取り外せる蓋となっています。

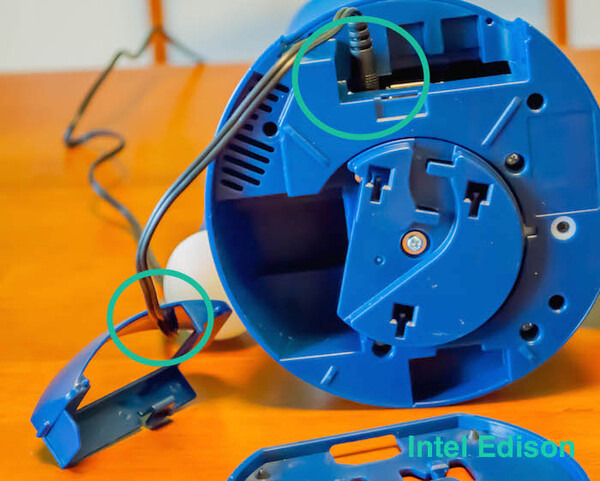

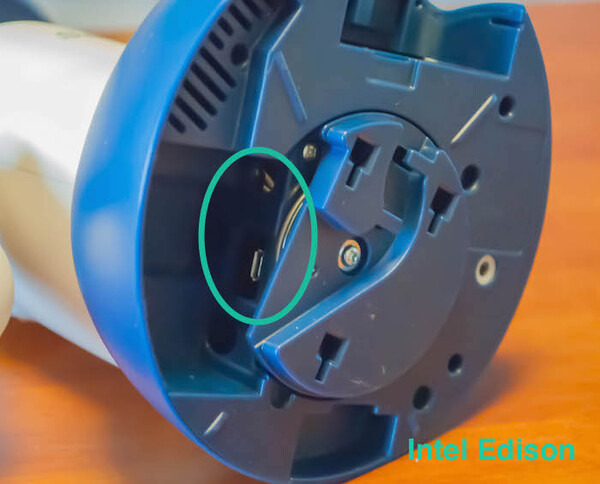

Intel Edison版の蓋をはずしたところ。ACアダプタはここにつなぎます。また蓋にケーブルを通しておく必要があります。そうすると蓋を戻したときにケーブルが綺麗に出せます。

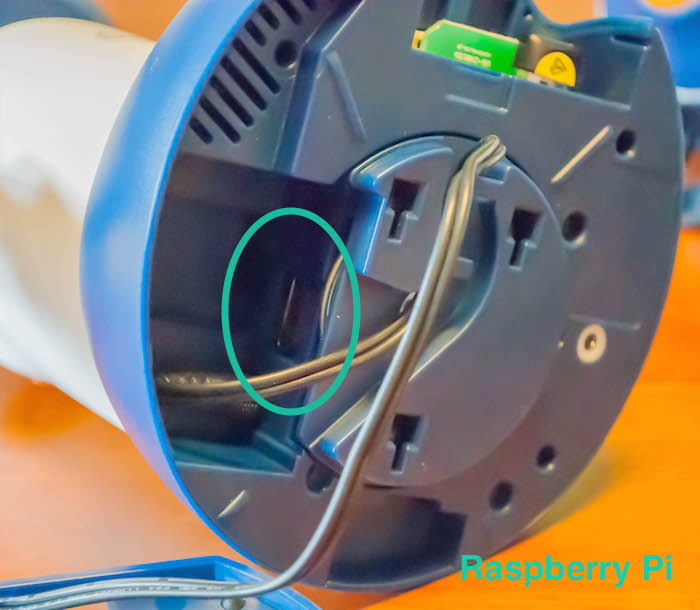

Raspberry Pi版の蓋をはずしたところ。EdisonとはACアダプタの接続位置が異なることがわかると思います。こちらは丸い台座の蓋にケーブルを通す必要があります。

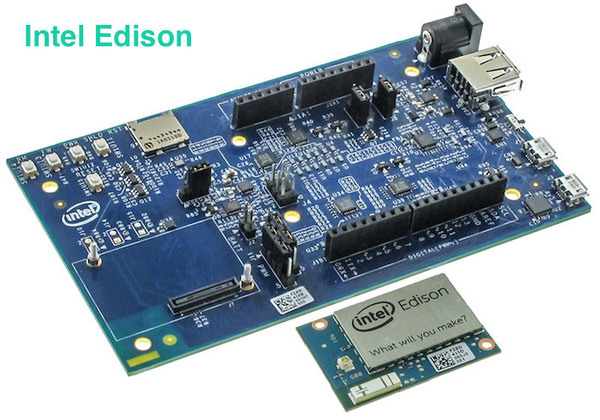

Intel Edison版については、OSはYoctoLinux。

インターフェイスはWiFi、Bluetooth、USB×2、電源コネクタ、デバッグ用USBポートとなっています。

背面にACアダプタポートがあるので挿しやすいのと、USBが2つあるのが識別点になります。

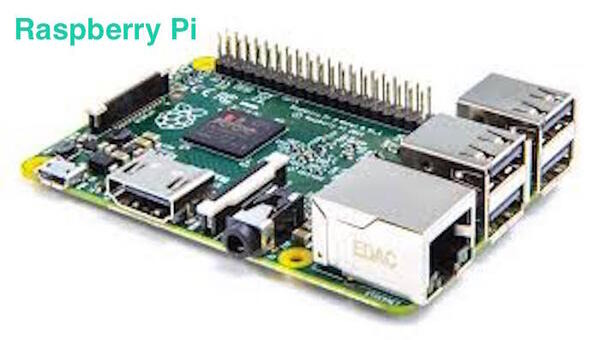

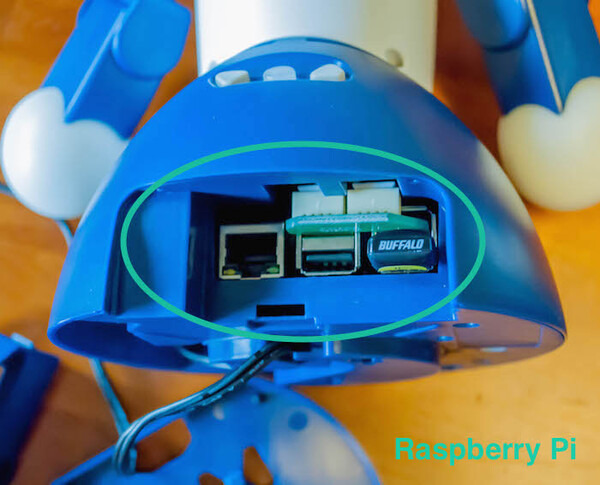

一方、Raspberry Pi版についてはOSはRaspbian。インターフェイスはWiFi、LAN、USB×1、HDMI 電源コネクタとなっています。

有線LANポートが存在感ありますね。USBポートには無線LANモジュールかな、がすでにささっています。

他にも細かい違いがあります。Intel Edison版の基盤サイド部分。

Raspberry Pi版とはコネクタも違っていますね。

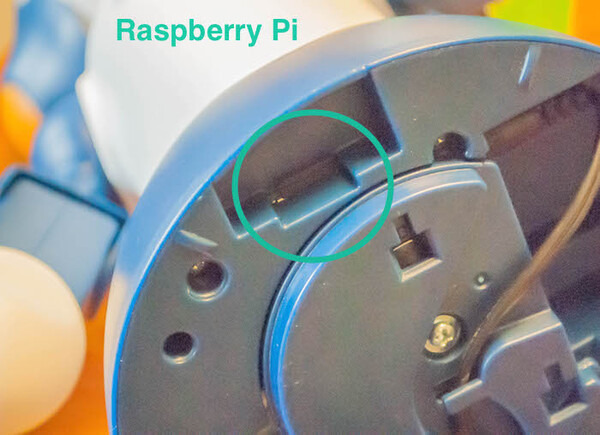

Raspberry Pi版にはカードスロットも装備されています。Intel Edison版にはこのスロットはありません。

いろいろ細かい違いを書いてきましたけど、実際の違いは、EdisonにはBluetoothがある、ラズパイにはLANポートがあるってことかと思います。どちらもUSBポートは余っているので、足りない機能は補えそうですね。どのみちお好きなものを選んで大丈夫だと思います。

ケーブルの取り回しが上記のように異なるので判別は後ろを見ればわかります。わかってどうするって感じですけども。

ということでACアダプタをさして蓋を締めれば準備はOKとなります。

次回は、開発画面的な部分を説明していきたいと思っています。

乞うご期待!

Sotaに興味のあるデベロッパーの方は、SOTA fan club japanもご参加ください。お待ちしております。