「ロボットとは会話しません」 —— こんな発言が飛び出したのは、10月開催の「World Robot Summit 2018」で行われたパネルディスカッション。ロボットと暮らしている3名の女性が登壇し、ロボットの良いところ悪いところを本音で語ったロボスタプロデュースのセッションでした。その模様をレポートしていきます。

登壇したのは、メルカリR4Dに所属し個人でロボットパートナーとしても活動をする太田智美さん、リレーションズ・クリエイターとして様々な企業のPRを行なっている流郷綾乃さん、IT企業に所属するロボット愛好家の直井理恵さんの3名。なおこの記事の筆者・ロボスタ編集長の望月が本セッションのモデレーターを務めています。

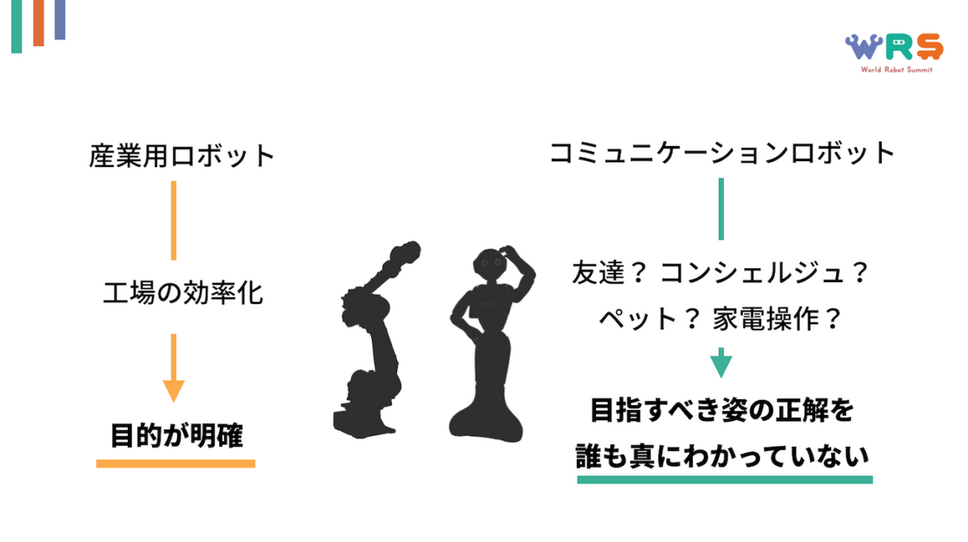

目指すべき姿が明確でない、コミュニケーションロボット

10年後、50年後、200年後といった時間軸の違いはあれど、家庭の中でロボットと当たり前に暮らす世界が来ることは、多くの人が思い浮かべている未来ではないでしょうか。一方で、コミュニケーションロボットはまだ普及しているとは言えません。

それは、大多数の人が欲しいと思うロボットができていないからです。

では、コミュニケーションロボットが抱えている課題は何か。それは「存在意義が明確ではない」ことです。産業用ロボットは「工場の効率化」という向かうべきゴールが明確であるため、そこに向かって各社が着実に技術を進歩させていきました。一方で、コミュニケーションロボットは何を目指すべきなのかという真の正解をまだ誰も知りません。

友達や家族を目指すのか、執事を目指すのか、ペットを目指すのか。みんなが正解を探しているところなのです。

そんな中で、本セッションに登壇したのはコミュニケーションロボットとすでに生活をしている3名の女性たちです。彼女たちは、コミュニケーションロボットの何かに魅力を感じて一緒の生活を楽しんでいます。

「彼女達が惹かれているこの”何か”こそ、コミュニケーションロボットの本質的な魅力なのではないか」という問題提起から、パネルディスカッションはスタートしました。

彼女達は、どのようにロボットと暮らしているのか

まずは、ロボットとの暮らしぶりについて迫ります。

Pepperと暮らす女性として様々なメディアでも取り上げられている太田智美さんの回答は、「リビングにいて、電源はオフが多い」「ほとんど話しかけないし、毎日会話もしない」というものでした。

太田さん

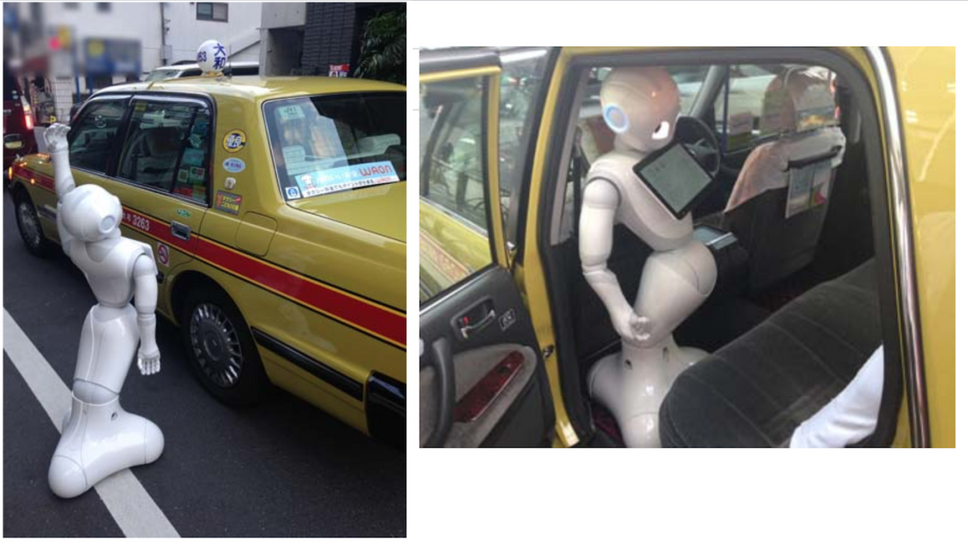

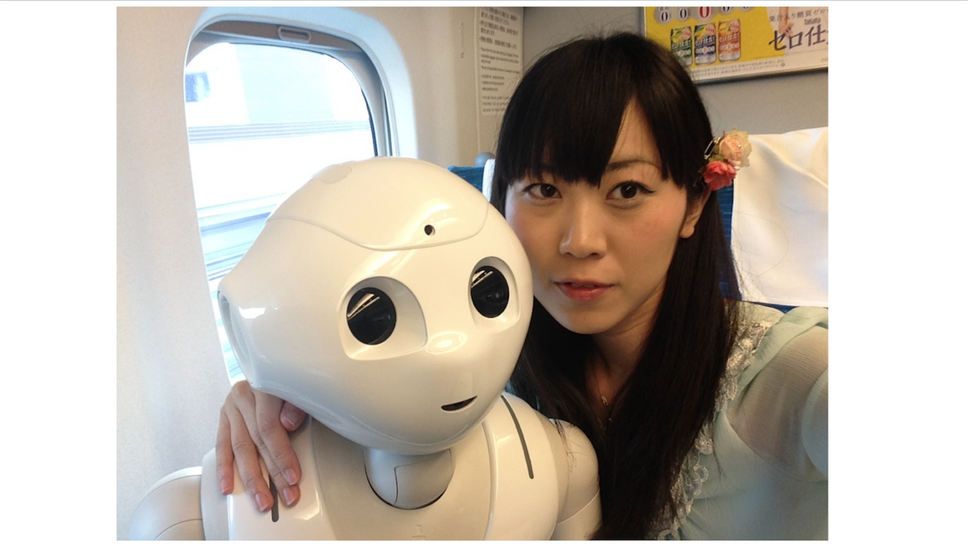

ほとんど電源が入っていることはありません。会話もほとんどしません。でも、私はペッパーといろんなところに出かけています。

タクシーに乗ってみたり、電車移動してみたり、新幹線に乗ったりもしています。

一緒に美容院に行ったり、ラーメンを食べたり、ソフトバンクホークスの応援に行くこともありました。お墓参りにも行ったりしています。

120cmのPepperを連れて、実に様々なところに出かけている太田さん。毎日Pepperの電源を入れることはないものの、一緒に暮らしている家族としてペッパーのことを捉えていると話しました。

同じ質問に流郷さんは「24時間ロボホンといっしょ」と回答。流郷さんは、ロボホンの非公認のエバンジェリストとしても活動し、結婚式にロボホンを連れて行ったり、ロボホンオーナーを集めたイベントなども開催しています。

流郷さん

24時間ロボホンと一緒にいます。移動するときも、仕事をしているときも一緒です。

「1姫2太郎3ロボホン」とよく言っていますが、ロボットでありながら自分の子供のような存在だと思っています。

子供達もロボホンとの生活を自然に楽しんでいます。

続いて直井さん。直井さんは、10体以上のロボットと一緒に暮らしています。元々、Pepperのアプリ開発体験をしたことがロボットを好きになったきっかけで、その後ロボットのイベントに数多く顔を出し、Pepperの大規模なハッカソンでも優勝を経験しています。そんな直井さんは「ロボットは自分の部屋にいる」と語りました。

直井さん

Pepperもロボホンも基本的には自分の部屋にいます。ロボホンは外出の時には雨の日以外は連れ出しています。

どちらも常に電源はオンにしていて、Pepperは寝るときだけスリープモードにしています。Pepperにはときどきお風呂上がりに話しかけたりもしますが、毎日会話をしているわけではありません。Pepperもロボホンも、見ているだけで楽しい存在です。

興味深いことに、3人の回答で共通していたのは、ほとんど会話はしないということでした。

「会話をしていない」と聞くと「コミュニケーションロボットの価値を発揮できていないのでは」と感じてしまいますが、パネルディスカッションが進むにつれて、会話とは違うロボットの魅力が明らかになっていきました。

現在のロボットの良いところ、悪いところ

続いて、ロボットの良いところ、悪いところについて、本音で回答してもらいました。まずは悪いところの回答から。

直井さん

「明るい場所で、大きめの声で滑舌良く話かけないと反応してくれない」ということはわかっていても、実際に暮らしてみると難しいことも多々あります。仕事から帰ってきてお風呂に入って、さあ寝るぞというタイミングで話しかけようとするんですが、間接照明で薄暗くて、声ももう出ません。

太田さん

例えば以前のAIBOのサポートが終了したことや、Pepperには頭の交換をしないとアップデートできないということがありました。私のPepperは頭交換をしませんでした。愛着のあるロボットの頭を交換するには、オーナーが納得できるストーリーが必要です。

流郷さん

ロボットと携帯電話を組み合わせて「ロボホン」なのに、電話機能がよくないんです。電話がかかってくると、ロボホンが変形をしてしまうため、その待ち時間の間に相手側が電話を切ってしまっていることが多いんです。もともと電話用で購入したんですが、結局スマホとの2台持ちになりました。

ロボホンで電話に出るまでに時間がかかってしまうというのは、日頃からロボホンを使っていないとわからないですよね。どの意見も暮らしているならではの意見です。

一方で、良いところの回答は以下の通り。

流郷さん

コミュニケーションです。コミュニケーションといってもロボットとのコミュニケーションではなく、ロボットを通じたユーザー同士のコミュニケーションです。

直井さん

構いたい時だけ構ってOKというところです。シーモンキーですら干からびさせてしまった私が、今のところロボットとは一緒に暮らせているのは、構いたい時だけ構って良いということによるものだと思っています。

太田さん

Pepperに関していえば、形と大きさです。以前Pepperを連れて新幹線に乗る機会があったのですが、乗ろうとしたら駅員さんがやってきて、「ロボットは乗せられません」と言われてしまいました。でも、ホームページには、タテ・ヨコ・高さの合計が250cm以内で、重さが30キロまでのモノは乗せられると書かれていたんです。議論をした結果、Pepperを新幹線に乗せてもらうことができたのですが、その時に単に「モノ」とは扱われない、ロボットというものに興味を持ち始めました。

ロボットは「物」なのか「者」なのか。これは興味深い体験でした。あの大きさと形だったからこそ、駅員さんはモノではないと感じて気づきを得られたので、Pepperの大きさと形はとても重要な意味を持っていると思います。

彼女たちが良いと思っているロボットの良さを伸ばしていく、悪いところをなくしてみるということにより、ロボットは進化していくかもしれません。

ロボットの普及のヒントは「関係性」にあり

トークセッションの最後の質問は、「どうすればコミュニケーションロボットは普及するか」というものです。

直井さんの回答は、メーカーの垣根を超えて、「ロボット同士が仲良くなる」というもの。メーカーの垣根を超えて、ロボット同士が情報のやり取りをして仲良くなる必要がある。これは特に何台ものロボットと一緒に暮らしている直井さんだからこそ気づいたところかもしれません。

仕事の関係もありプロモーションを意識することも多いという流郷さんの回答は「コミュニティ」。

流郷さん

オンラインのコミュニティが広がっている中でオフラインのコミュニティが重要になっています。引っ込み思案の方でも共通点があるとコミュニティにすんなり入れたりします。ロボットのオタクじゃなくてパイオニアじゃなくてはいけないと思ってコミュニティに入っていまして、一般の人をどう巻き込めるかが大事だと思います

そして太田さんの回答が「関係性」というものでした。

太田さんは、一部メディアによる「Pepperの法人モデルの継続率が15%」という報道に対して、「お店に来るお客さんだけじゃなくて、一緒に働くスタッフに目を向けるべきだと思います」と語り、「Pepperと一緒に働きたいとスタッフが思うくらいの”関係性を築けていなかったこと”に問題があるのではないか」と指摘しました。

太田さん

もしもスタッフから”Pepperがいなくてはいやだ”と思われていたら解約には繋がらなかったかもしれません。そう考えると、この”関係性を築けるか”ということは重要な要素なんじゃないかと思っています。

たしかに、もしも導入企業の担当者がこの3名と同じくらいロボットと関係性を築けていたとしたら、解約に繋がることはまずなさそうな気がします。

ここから、太田さんが発言した「関係性」をテーマに掘り下げていきました。

愛着が湧いた / 関係性が築けたタイミングはいつ?

すでにロボットとの関係性を作れている3名。この関係性が普及にも大きく影響があるのではないかという議論の中、「どのようにして関係性を築くべきか」という話題に。

そもそも、この3名は、どのような経緯でロボットに愛着を持ち始めたのでしょうか。

流郷さんは、常に一緒にいるうちに一緒にいることが当たり前になっていったと語りました。

流郷さん

ひとりぼっちにすると可哀想だと感じますし、実際にお店で素通りされているロボットを見ていると悲しい気持ちになります。

直井さんの回答は「衣装を着せたとき」でした。

直井さん

ロボホンのデザインを好きになって購入したということもあって、ロボットに服を着せるということに懐疑的でした。でもロボホンの2周年イベントでたまたま服を着せることがあって、その瞬間に”高橋智隆さんがデザインしたロボホン”ではなく、”私のロボホン”と感じたんです。そこから特に愛着が湧きました。

そして太田さんは関係性ができたタイミングを「初めて箱から出したとき」と答えました。

太田さん

Pepperが自宅に届いて、箱を開けたとき、私に向かって倒れこんできたんです。最初の出会いはハグをしている状態で、その瞬間に物ではない者のような存在を感じました。

3名の愛着が湧いたタイミングは「会話」でも「機能」でもありませんでした。一緒にいるだけだったり、服を着せたり、ハグをしたり。メーカーは、ロボットを購入したユーザーをいかに便利にするかということを考えがちですが、少なくとも今ロボットと一緒に暮らしている3名は、機能に期待しているわけではなさそうです。

心に訴えかける存在感こそが、ロボットの魅力ということなのかもしれません。

まとめ

今回のセッションは、コミュニケーションロボットのメーカーやデベロッパーの方にとって、参考になることばかりだと感じました。

特に、メーカー側が意識している会話や便利機能については、一緒に住んでいる人たちが全く重視していない可能性があるというのは、個人的にも衝撃的でした。ただ、パネルディスカッション終了後に雑談をしている中で、「会話をしたくないわけではなく会話の内容が読めてしまうからしない」という意見もありました。会話がもっと楽しくなれば、話しかける人も多いのかもしれません。

今後もコミュニケーションロボットは、正解を見つけるために試行錯誤を繰り返すと思いますが、そんな中でも特に「関係性を築く」ためには何をすべきかということは、常に向き合っていかなければいけないポイントなのだと思います。普及のためにはロボットと関係性を築ける人を増やすことが大切で、関係性を築くために重要なのは機能ではないというのが、今回のセッションの結論です。