国立大学法人筑波大学システム情報系の田中文英准教授らの研究グループは、高齢者の話し相手となるロボットはどのような性格が望ましいのかという調査を合計741人の高齢者を対象に行ったことを発表した。

対話ロボットと電話を使用し、21人の高齢者で比較実験

人口減少と高齢化に伴い、独り暮らしのお年寄りをはじめ、人々の社会的孤立の予防が重要な課題となっている。情報技術は人々の社会的孤立抑制に貢献し得るものと期待されており、高齢者を対象とした対話ロボットやAIの研究開発が世界中で進められている。しかし、こうした技術の具体的な設計指針に関する知見はいまだ少ない。

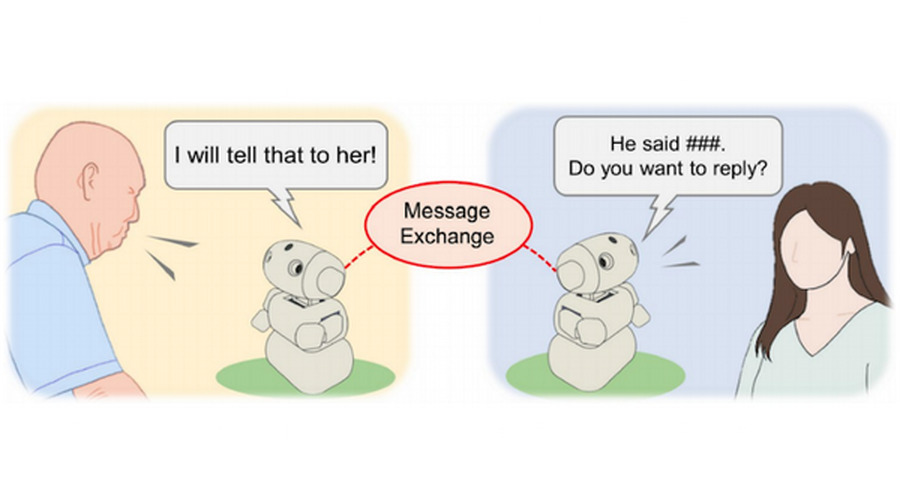

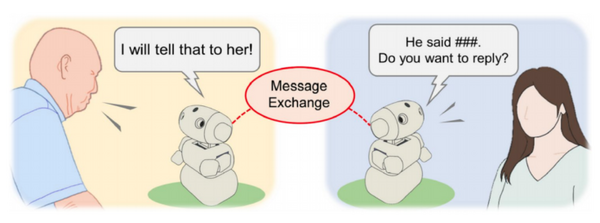

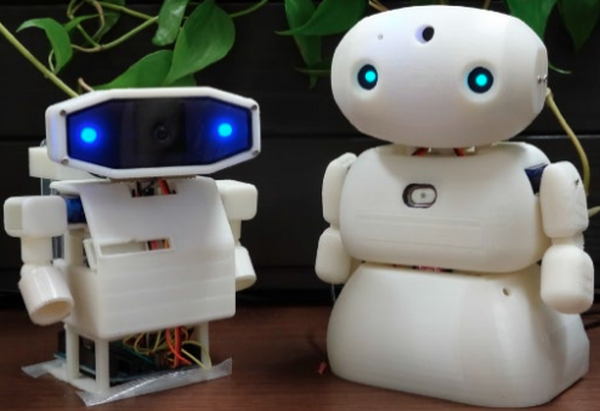

研究グループは2種類の対話ロボットを使用し、21人の高齢者(平均年齢72歳、高齢者コミュニティを通じて募集)を実験参加者として「ロボットを通して人と話す場合」と「電話を通じて人と話す場合」の比較実験を行った。いずれの場合も、高齢者が家族(娘)に対し、最近楽しかったことや忘れられない経験など特定の話題について話す設定で、ロボットの場合はロボットが仲介して話の内容を家族に伝えることになっていた。

参加者のアンケートの結果、経済的基盤の喪失や知り合いとの死別など社会的つながりの喪失、心身の健康・生きる目的の喪失など、喪失経験に関する話題では身振り手振りや話し方に抑揚をつけ表出性のあるロボットの方が、表出性の無い機械的なロボットや電話を通じて話す場合よりも有意に話しやすいことが判明したという。

キャラクター)を探るため、65歳以上の589人のデータを分析

次にこうした「話しやすい」ロボットが持つべき性格特性(キャラクター)を探るため、マーケティングリサーチを専門とする株式会社マクロミルを通じ、65歳以上の日本人720人(平均年齢69.8歳)の調査協力者を得た。この内アンケート調査した項目について、理解に自信が持てないと回答した113人を除き、最終的に589人のデータを分析。その結果、高齢者が自己開示しやすいロボットの性格について詳細で具体的な知見が得られた。

例えば「内向的で神経症的傾向の強い高齢者を対象に健康に関する話題を話す際には、ロボットの性格は外向的かつ大らかに設計するべきであること」「外交的で神経症的傾向の強い高齢者を対象に孤独に対する話題を話す際は、ロボットは内向的かつ大らかに設計するべきであること」など、10種類以上の設計指針が調査結果から得られた。

人とロボットの関係の研究分野では従来、「対話ロボットやAIの性格はユーザーに合わせるべき、マッチしたものであるべき」ということが言われてきた。今回より精緻(せいち)な調査研究が行われた結果、上記の例のように話す内容や高齢者の性格によっては、ロボットの性格をマッチさせない方が好ましいなどが明らかになった。

今後は外装素材や自立知能などの要素も研究する

高齢者が悩み事を自分一人で抱え込まず、他者に打ち明けられること(自己開示)は、高齢者の社会的孤独を防ぐ上で重要であることが知られている。今回の研究はそうした高齢者の自己開示を促進するために、対話ロボットが有効な手段になりうることを示した。研究成果は今後、メーカーなどが高齢者向け対話ロボットやAIを開発する際に、それらを持たせるべき望ましい性格について有用な設計指針となることが期待される。

研究グループはロボットやAIに関し、性格以外の様々な要素(外装素材、自立知能)についても研究開発を進め、高齢者の社会的孤独の防止に貢献していくとしている。

筑波大学 田中文英研究所