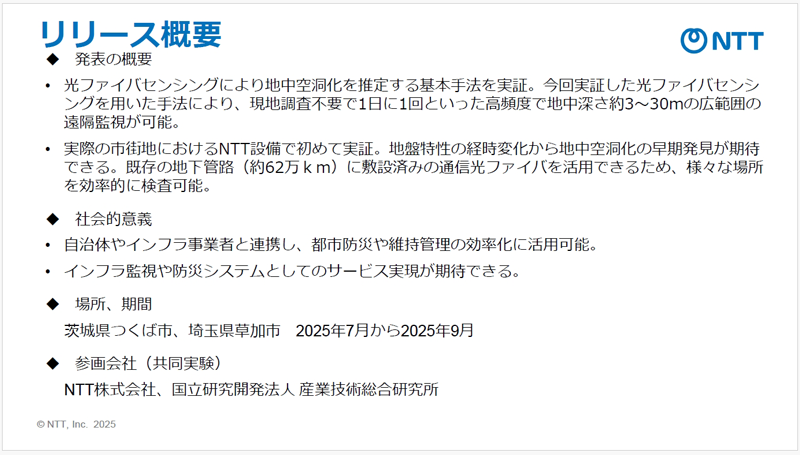

NTT株式会社と国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)は、既に全国に敷設されている既存の通信光ファイバーを活用し、空洞化や時半の急激な変化を発見(推定)する技術を発表した。

NTTは、2026年度中にNTTグループ会社を通じて自治体などと実証実験やシステム開発を進め、2026年度末の実用化開始を目指す。実現すれば、近年問題となっている地中空洞の測定と発見など、インフラ監視や防災システムとしての有効な技術となる。

発表に伴い、NTTは報道関係者向けに説明会を開催した。

敷設済みの光ファイバーで地盤特性を常時モニタリング

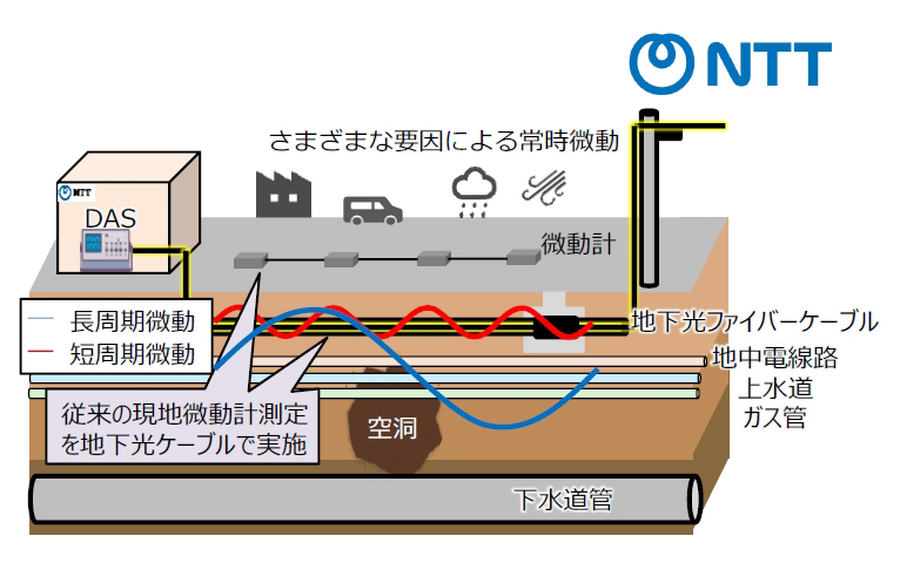

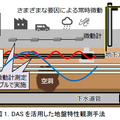

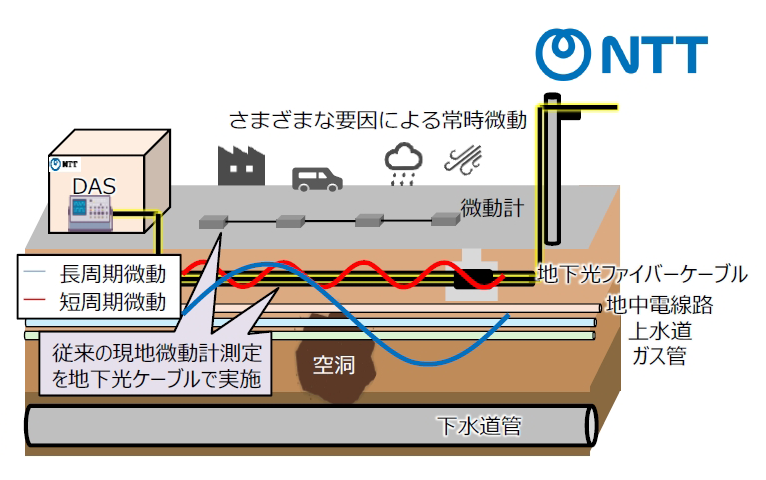

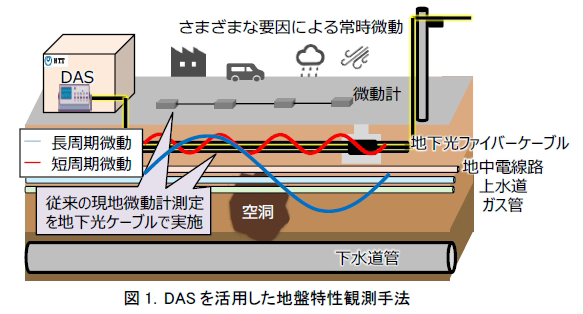

今回の発表は、光ファイバーセンシング(DAS: Distributed Acoustic Sensing)で広範囲の地盤特性を常時モニタリングする手法。空洞そのものの存在を即時にみつけるのではなく、地盤を定期的に検査してその変化を見ることで、周囲に空洞があるかどうかを推定するもの。

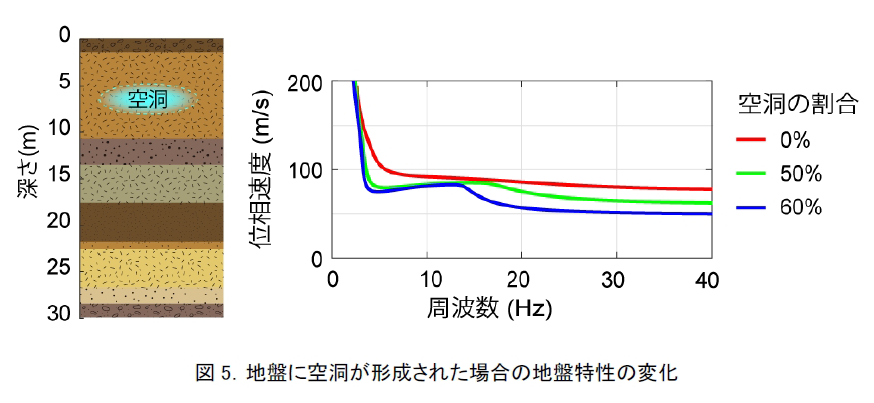

空洞をモデル化したシミュレーションによって、地中空洞の形成を推定できる可能性を確認した。

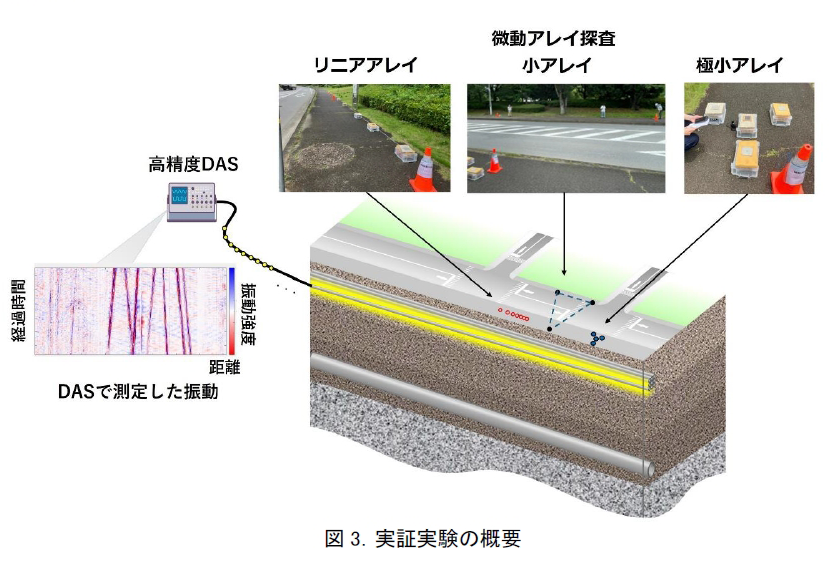

高精度DASは、光ファイバーに入射した光の後方散乱光(レイリー散乱)を観測し、その位相やスペクトルの変化から光ファイバーに沿った振動(音響)の分布を高密度に計測する技術。NTTは独自技術による干渉雑音を抑制した高精度DASを開発しており、今回の実証実験に使用した。

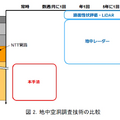

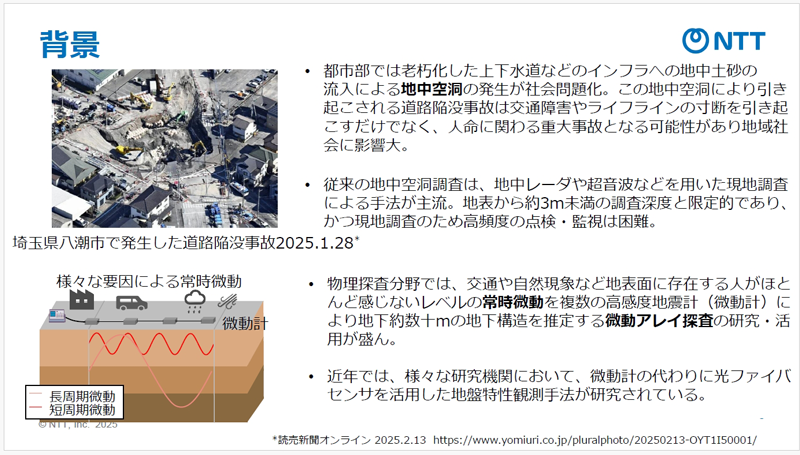

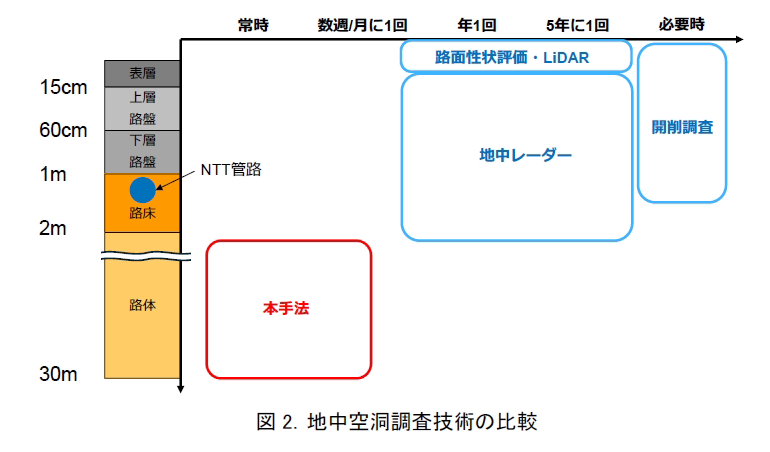

道路陥没リスクの発見に向けた作業は、作業チームが現地に行って、専用の機器を用いて測定したり、開削工事などが必要で、そのため数年に1回程度の点検しかできなかった。

今回発表のあった技術は、たとえば1日に1回といった高頻度で地中の状況を検査することで、平常時の状態を数値化し、数値の変化を確認することで、異常や空洞の存在を推定する。深さ約3~30mの広範囲に渡って(現在は主に上下方向)、遠隔から測定と監視が可能になる。

また、全国約62万kmに及ぶ。既存の地下管路に敷設済みの通信光ファイバーを活用できるため、さまざまな場所で効率的に検査できることが特徴だ。

本研究成果は、2025年11月19日~26日に開催されるNTT R&D FORUM 2025 IOWN∴Quantum Leapに展示予定。

常時微動を利用した広範囲かつ高頻度な地盤モニタリング

街の地表には、交通や自然現象などによる常時微動が存在し、これを解析することで地盤特性を推定することができる。NTTと産総研は、実際の市街地の地下管路に敷設された光ファイバーをセンサーとして活用、常時微動の測定と特性の解析を行なった(図1)。

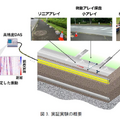

NTTが開発した高精度分布音響センシング(DAS)技術と、産総研が持つ「微動アレイ探査技術」を用い、実際の市街地における実証実験を通じて、両者がおおむね一致することを確認した。

光ファイバーセンシング(DAS)の機器を設置するだけで、地下管路に敷設された光ファイバーによって地盤の測定が遠隔からできるので頻繁に計測して変化を観測することができる(従来技術では地中空洞の点検は数年に1回程度しか実施できなかった)。この手法と従来の地中空洞調査技術の比較は、図2のとおり。

空洞形成時の地盤特性の変化をシミュレーション

常時微動の測定から得られた地盤特性の経時変化の特徴から、空洞をモデル化したシミュレーションによって空洞形成の予兆を推定できる可能性を確認した。

つくば市内と草加市内で実証実験

この手法の有効性を確認するため、茨城県つくば市内と埼玉県草加市内において、実際の地下管路に敷設された通信光ファイバーケーブルのルート上の複数地点において、今回発表された「光ファイバーを用いたDAS」と、地盤を掘らずに地下構造を調べられる手法のひとつとして使われている「微動アレイ探査」の両方で、常時微動に含まれる振動を評価・比較する実証実験を実施した。その結果、両方式からほぼ同等の検査結果が得られることが実証できた。

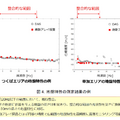

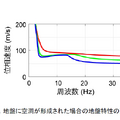

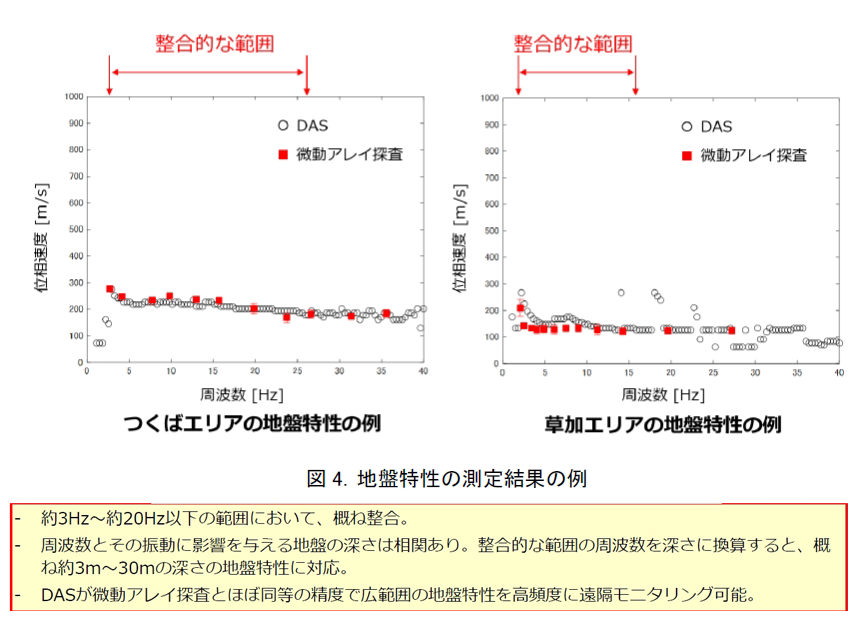

図4は、つくばエリアと草加エリアの実験サイトの常時微動に含まれる振動について示したもので、各周波数の波が地盤を伝搬する速度(位相速度)を解析した結果。

なお、DASによる結果は約1日分、微動アレイ探査による結果は約20分間の振動データをもとに解析した結果を示しているという。

約3Hz~約20Hz以下の範囲において、おおむね整合的な結果が得られた。周波数とその振動に影響を与える地盤の深さは相関があり、たとえば低い周波数ほどより深い地盤の情報を持っていることが知られている。

今回、整合的な結果が得られた範囲の位相速度の大きさから深さに換算すると、おおむね約3m~30mの深さの地盤特性が得られていることになる。これは、既に設置されている通信光ファイバーを用いることで、現地で作業が必要な微動アレイ探査とほぼ同等の精度で、広範囲かつ高頻度にDASによる地盤モニタリングが可能であることを示している。

空洞化を発見するためのシミュレーション

ただ「微動アレイ探査」は空洞そのものを可視化するための手法としては完全に確立されたものではない点があげられる。

そこで今回は、空洞の情報として、地盤の一定体積に占める空洞の割合を用いてシミュレーションをおこなった。図5は、地中空洞が形成された場合の地盤特性の変化をシミュレーションした結果の一例を示したもの。

この図のように、仮に地中空洞が形成されると、空洞における振動が伝搬する速度の低下により、曲線に違いが出ることが分かる。この手法による高頻度のモニタリングによって、このような地盤特性の変化を経時的に観測して検知することで、空洞化の予兆の推定ができることが期待できる、としている。

各社の役割

NTT:光ファイバーを用いた高精度DASの開発および測定・解析

産総研:微動アレイ探査による測定・解析、地盤特性のシミュレーション

今後の展開

今後は、2026年度中にNTTグループ会社を通じて、自治体や上下水道事業者と連携、実際の都市環境での実証実験を推進していく。また、解析アルゴリズムの高度化や検知システムの開発を進め、全国のインフラ監視や防災システムへの適用をめざす。

この手法は約3m~30mの比較的深い地盤のモニタリングを対象としているのに対して、NTTではより広い範囲を一度にセンシングできる衛星を用いた地盤表層付近の空洞検知手法の研究開発も進めている。

これら技術の活用により、陥没事故の予防や維持管理コストの削減に加え、都市の安全性向上と持続可能な社会インフラの実現に貢献する、としている。