5月22日、メディアのイノベーションを加速させるメディア「Media Innovation」が主催するオフラインイベント「Media Innovation Meetup」が開催された。

第4回目となる今回は「音声とメディアの未来」がテーマ。

AmazonやGoogle、LINEなどのスマートスピーカーの普及によって昨今注目が集まるようになった音声コンテンツだが、このイベントでは音声コンテンツに関する各社キーパーソンが登壇し、音声領域のプレゼンテーションとパネルディスカッションが行われた。

イベントの司会・進行は株式会社イード 執行役員 メディア事業本部 本部長 土本学氏が務めた。

ボイスメディアVoicyがこれから目指す世界 / Voicy 緒方氏

株式会社Voicy 代表取締役の緒方憲太郎氏からは「ボイスメディアVoicyがこれから目指す世界」についてお話頂いた。

もともとビジネスが大好きで300以上の事業を見てきた緒方氏、父親がアナウンサーということで音声にはもともと興味があったので、音声領域での起業をスタート。

創業当時スマートスピーカーというワードを耳にすることがない頃で、「音声で起業してどうするの?今やスマホ動画やVRだろう!」とよく周囲から言われながらも、緒方氏は「IoTデバイスが声を出すだろう」という想定をしていた。

2019年2月には、約8.2億円の資金調達および事業提携を実施。

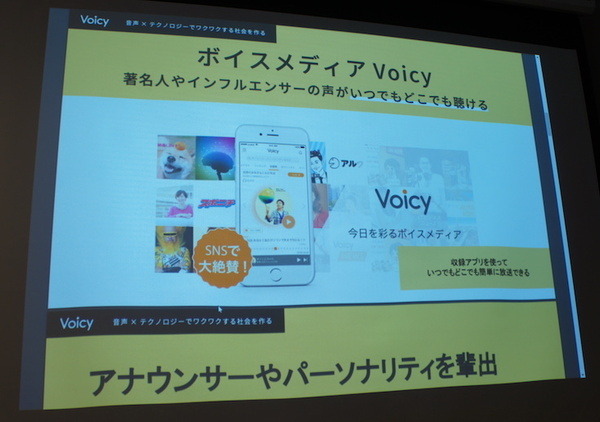

緒方氏はVoicyを「簡単に音声で発信できるようになると多くの人がやるだろうと思って、発信者目線で作ったサービス」と語る。声のブログとも言えるVoicyを作ったのは、周囲に面白い話をする友達がたくさんいるため、簡単に音声で情報発信ができるサービスを意識して作ったという。

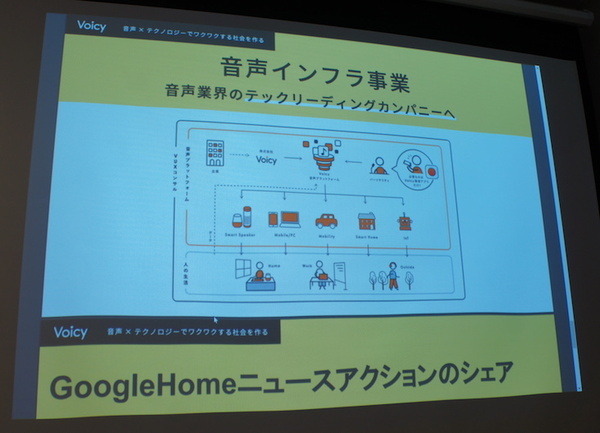

今後IoTが広まっていくと冷蔵庫やドアも音声を発すると思っており、これらのインフラになるようなシステムも作っているとのこと。

音声を新しい表現で出せば面白くなると思っている緒方氏は「動画もテキストもいろいろなフォーマットがあるのに、音声にも新しいフォーマットを作りたくなった」とも語る。

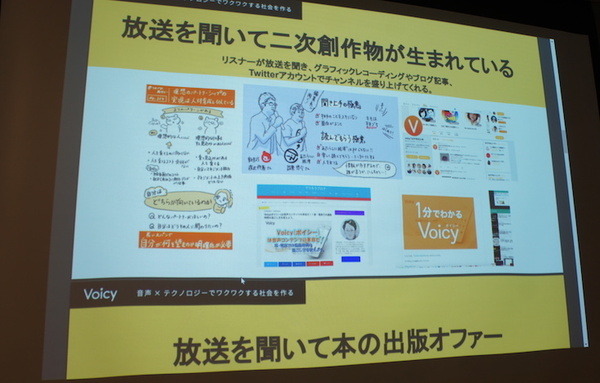

Voicyを運営する中で、熱量のあるファンが増えてきて、コンテンツを本にしてほしいという話も出たり、放送を聞いたリスナーがグラフィックレコーディングやブログを使って二次創作物を作り、チャンネルを盛り上げている。

マネタイズについて、コンテンツに対しスポンサーをする企業様が増えてきた。スポンサーは内容に口出しできないという約束を作った。Voicy社内に営業部隊はいないので、インバウンドでスポンサーが決まったそうだ。また、起業から月額でチャンネル開設費を頂いてVoicy企業チャンネルというのを開設もしている。

コンテンツの質にはこだわっており、誰でもチャンネルを持てるわけではなく審査がある。現在は100人申し込んで1,2人しか通過しないとのこと。

音声はワンフォーマットでいろいろなところに出せるのが良さ。動画は画面サイズなどでクリエイティブの作り分けをしなければならないが、音声はそのようなことなく1つのクリエイティブで様々なデバイスで再生が可能。音声はスマホアプリの前にファーストタッチをとれるとも語った。

現在Voicyでは社員募集中とのことなので、興味のある方は応募されてみてははいかがだろうか。

Voicy

トークの力で世界を楽しませる / Radiotalk 井上氏

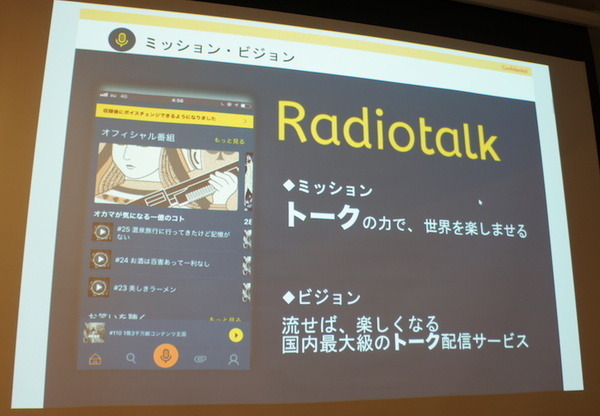

Radiotalk株式会社 代表取締役の井上佳央里氏からはRadiotalkについてお話頂いた。

ラジオが大好きでJUNK爆笑問題カーボーイ(TBSラジオ)や土田晃之 日曜のへそ(ニッポン放送)などへの投稿も行っている井上氏。

学生時代は2ちゃんねる(現5ちゃんねる)などに書き込みをして、レスが付くととてもうれしかったそうです。リアルの場では出会えないであろう人に意見を伝えられるのが大好きで、エキサイトへはCGMを作りたいと思って入社。

Radiotalkは、トークの力で世界を楽しませるというサービス。耳を使うという意味ではラジオ以外にも音楽があるが、音楽は感情から入ることが多いと思われる。笑わせる・発見する・情報などは人のトークでできることと考えており、Radiotalkは後者を中心にやっている。

今年の3月には、MBSイノベーションドライブ(毎日放送などの持株会社MBSメディアホールディングスの新事業開発子会社)から約1億円を資金調達し、業務提携を行った。

Radiotalkを使っているユーザーにはリスナーとラジオトーカーの2パターンががあり、ラジオトーカーとはコンテンツを作る人のこと。

ラジオトーカーについて解説すると、現在、個が発信するサービスは増えており、顔出ししてコメントをもらうもサービスは拡大している。しかし、発信したいけど顔出しはしたくないという人も多く存在する。このような人たちが発信したくなるような工夫を行っている。

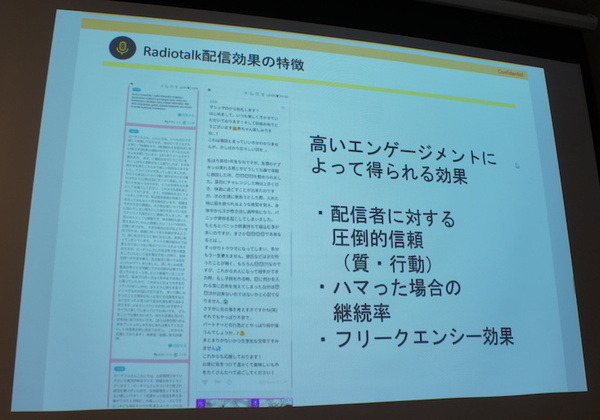

例えば、スマホアプリからワンタッチで不適切個所の削除やピッチの編集などが可能だ。コンテンツを作りやすいことがまめに更新できる秘訣であり、更新の継続的に続けることがユーザに対するエンゲージメントにつながると井上氏は語る。

また、Radiotalkの特徴として、既存のSNSサービスより多い文字数のコメントが入ることが多々あり、中には1,000文字オーバーのコメントも。

この他にもメディア運営をしている会社向けに、社内の編集者と考えてきたラジオトークのコンテンツ案にもついてお話頂いた。

Radiotalk(ラジオトーク)

海外視点で見る日本の音声市場/シマラヤジャパン株式会社 安陽CEO

シマラヤジャパンのCEO 安陽氏からは、海外視点で見る日本の音声市場についてお話頂いた。

「Himalaya」は中国で5億人以上のユーザーを抱える音声プラットフォーム。2017年3月に日本進出し、時期を同じくして安氏も日本にやってきた。音声がイケると思ってのことだ。

中国語読みで「Himalaya」は「シマラヤ」と読み、日本での会社名も中国同様「シマラヤ」だが、日本でのサービス名は日本人に通りのいい「ヒマラヤ」とした。

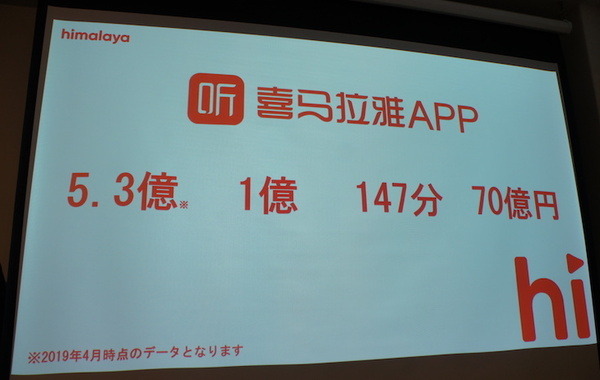

安氏が中国から日本にやってきて感じたことは、音声市場についてどちらが常識でどちら非常識であるかということ。こちらについて数字の書かれたスライドを元に中国での音声市場について説明された。

147分とは中国で1日にユーザーが音声を聞いている時間で、70億円は2018年12月3日「知識祭り」の日に記録された音声の売上高だ。

現在ポッドキャストは55万チャンネル。これは今年の4月時点での数字なので、今は70万チャンネルを超えているとも言われている。エピソード数は現在2,900万個、総再生数は500億回。

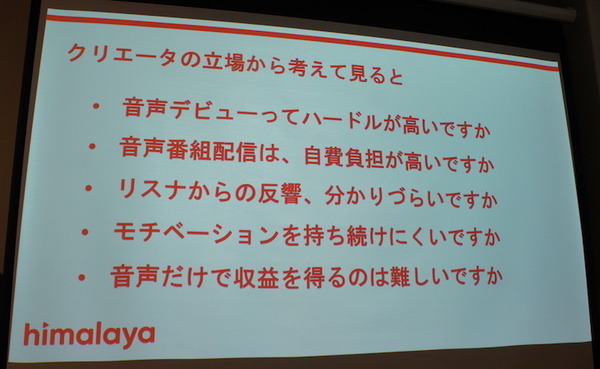

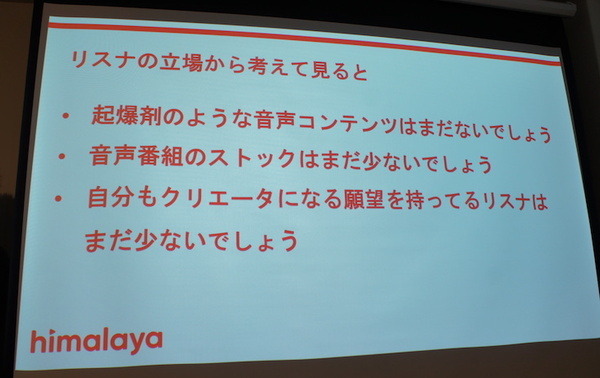

中国ではこんなに活発な音声市場は、どうして日本で盛況にならないのか。この件について社内で議論をしてみた。

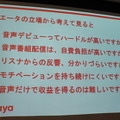

クリエイターの立場から考えると、音声コンテンツを始めることはハードルが高いと思われている。例えば、サーバー代の費用がかかったり、BGMの費用がかかったり。

また、リスナーからの反応が再生数だけだとモチベーションが持続しづらかったり、趣味で音声配信をおこなってると、仕事が忙しくなると辞めてしまうということもある。ここから音声だけである程度の収益が得られないと続けづらいと考えている。

音声市場が盛り上がるためにはクリエイターとコンテンツの数が増えていくことが必要であり、このためにヒマラヤではクリエイターに以下の提供を行っている。

・コンテンツ作成にモチベーションを持ったもらうために、再生完了率の計測やリスナーからの反響を得る仕組みの提供。

・今月から、投げ銭やサブスクリプションの仕組みをリリース。これによりクリエイターが収益を得ることが可能に。

中国では起爆剤となるコンテンツがあり、リスナーが増えていった。それは中国の有名な漫才師による音声コンテンツだった。

アメリカのポットキャスト市場では「SERIAL」という実際に起きた事件を元にしたストーリー番組が大成功して起爆剤となった。日本のヒマラヤも起爆剤となるコンテンツを作りたいと思う。

今日ここに登壇している企業みんなで頑張って音声市場を盛り上げていきたいと締めくくった。

シマラヤジャパン (Himalaya)

メディアの音声化と音声広告の配信へ / ロボットスタート 中橋社長

ロボスタを運営するロボットスタート株式会社の中橋はロボットスタートが考える音声とメディアの未来について語った。

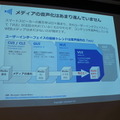

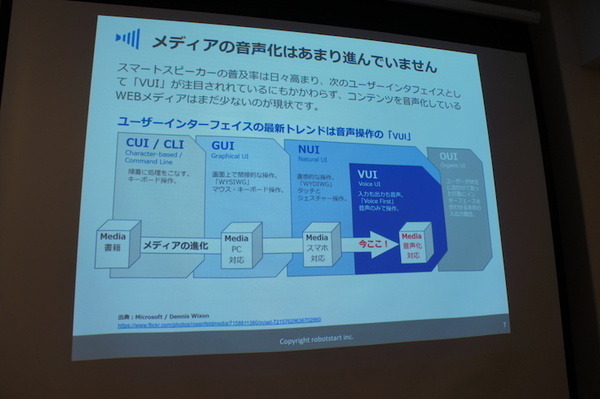

Amazon、Google、LINEなどのスマートスピーカーへの普及率や注目は日々高まっており、次のユーザインタフェイスとして「VUI」も注目されてはいるが、メディアの音声化はあまり進んでいないと考える。

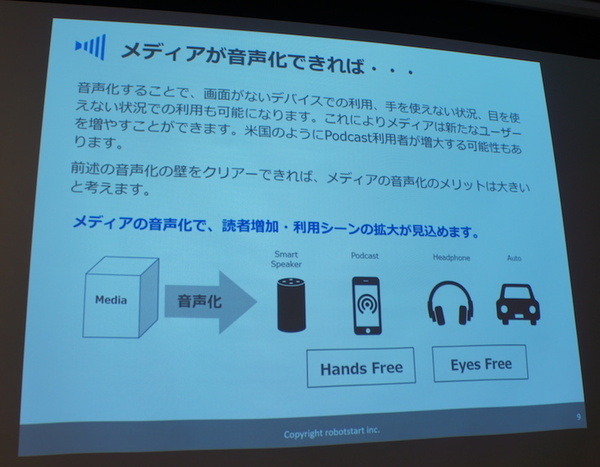

現状のメディアが音声化できれば、画面がないデバイスでの利用、目や手を使えない状況での利用が可能となり、これにより新たなユーザーを増やすことができるだろうとした。

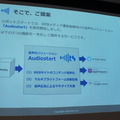

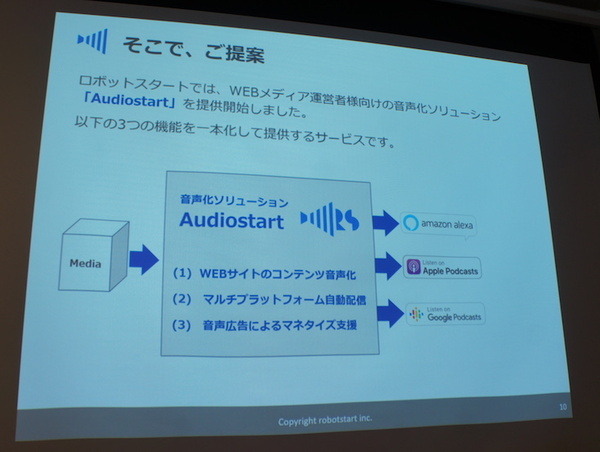

そこでロボットスタートでは、WEBメディア向けの音声化ソリューション「AudioStart」の提供を一部WEBメディアに向けて開始した。以下の3つの特徴があるソリューションだ。

・マルチプラットフォーム自動配信(Amazon Alexa、Apple Podcasts、Google Podcasts)

・音声広告によるマネタイズ支援

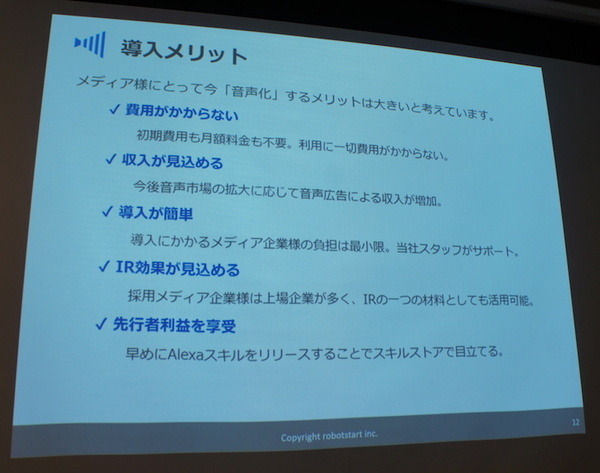

現在WEBメディアがAudioStartを使って音声化するメリットは次の通り。

・収入が見込める

・導入が簡単

・IR効果が見込める

・先行者利益を享受

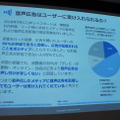

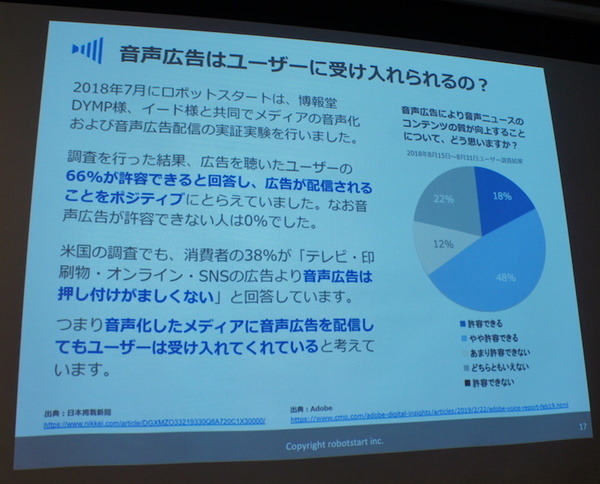

ロボットスタートでは、2018年7月にメディアの音声化と音声広告配信の実証実験を行い、そこでアンケート調査も行った。広告を聴いたユーザーの66%が音声広告を許容できると回答し、音声広告が配信されることをポジティブをとらえている結果となった。

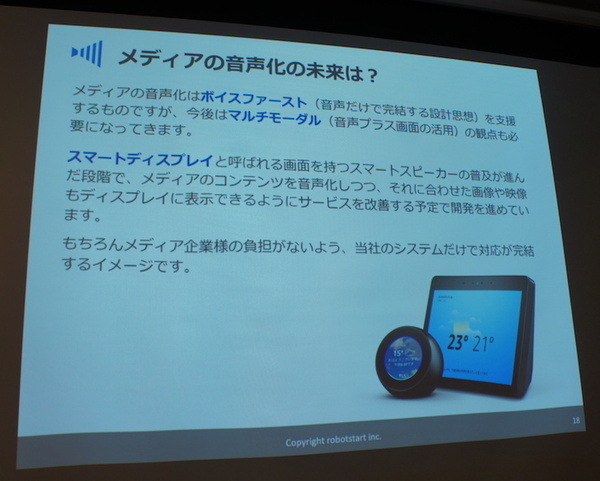

メディアの音声化は「ボイスファースト(音声だけで操作が完結する設計思想)」を支援するものだが、今後は「マルチモーダル(音声プラス画面の活用)」の観点も必要となるだろう。

スマートディスプレイの普及が進んだ段階でメディアの音声化とともに、それに合わせた画像や映像も画面に表示できるようにサービスを改善する予定で開発を進めていると語った。

WEBメディア運営者に対するAudioStart一般募集は近日中に行われる予定と締めくくった。

ロボットスタート株式会社

米国の音声広告市場は前年比86%アップ / オトナル 八木氏

株式会社オトナル 代表取締役社長 八木たいすけ氏からは、音声メディアと音声広告の未来についてお話頂いた。

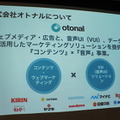

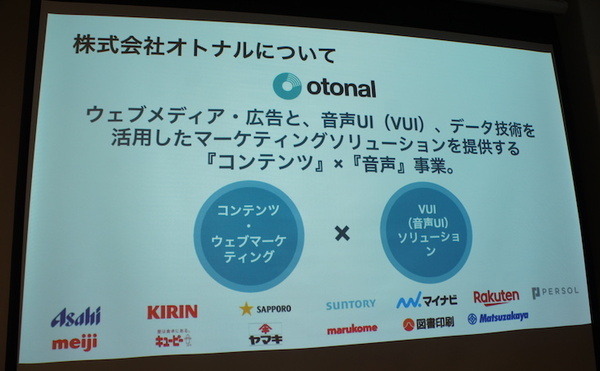

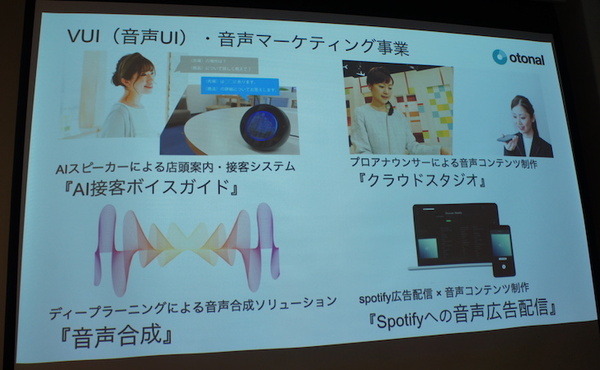

株式会社オトナルは2013年創業、ウェブメディア・広告と音声UI(VUI)、データ技術を活用したマーケティングソリューションを提供する「コンテンツ」✕「音声」事業を行っており、具体的には、プロアナウンサーによる音声コンテンツの制作などを行っている。

八木氏が考えるなぜ今音声なのかとして、3つの切り口を上げた。

2.米国で成長するポッドキャスト

3.米国で急成長する音声広告市場

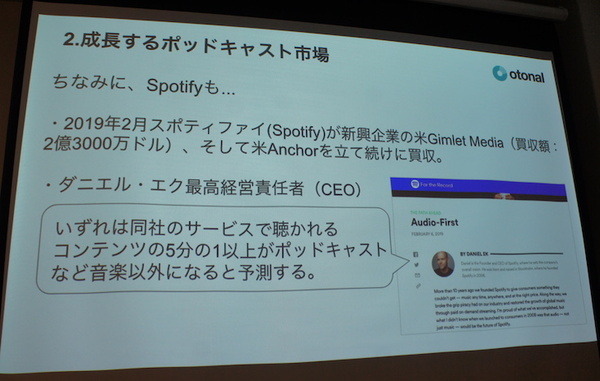

米国で成長するポッドキャストでは、Spotifyが立て続けに企業買収を行い、ダニエル・エクCEOが語った「Spotifyで聴かれるコンテンツの5分の1以上がポッドキャストなど音声以外になると予想する」についてを解説した。

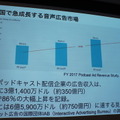

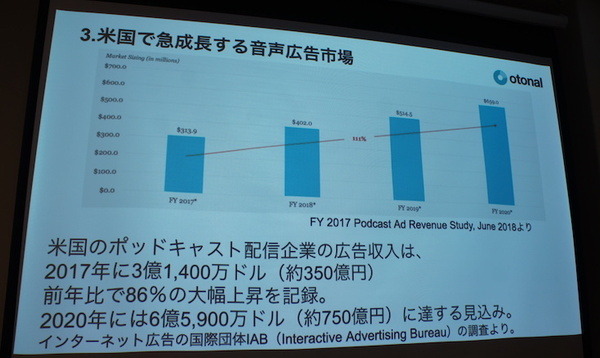

また、アメリカの音声広告市場について、インターネット広告の国際団体であるIABの調査結果を紹介した。ポッドキャスト配信企業の広告収集は2017年に3億1,400万ドル(約350億円)の前年比86%と大幅に上昇。2020年には6億5,900億ドル(約750億円)に達する見込みという。

併せて、アドテク化で進化する音声広告と題し、以下の3つ切り口でもお話頂いた。

2.クロスデバイスで間接CV計測可能

3.音声や音楽ならではのシーン特価の広告訴求

株式会社オトナル

パネルディスカッション

後半は登壇5名によるパネルトークが開催された。

「音声ではどういうコンテンツが望まれるのか?」「マネタイズについて」などについて議論を行い、その後、会場からの「合成音声を使って広告することは増えていくと思いますか?」「面白い番組って具体的にはどんな点が面白いと思いますか?」などの質問について登壇者が回答を行った。