日本科学未来館(以下、未来館)は、2025年10月25日(土)・26日(日)の2日間にわたり、最新技術の実証実験を一般公開するイベント「未来をつくるラボ Open Day(オープンデー)」を開催する(関連記事「AIやロボットなど11の最新技術を体験!日本科学未来館Open Day開催10/25・26」)。

イベント前日の10月24日(金)には、これまで未来館で実証実験を行ってきた研究者や企業が一堂に会し、報道関係者向けに説明会とデモ展示を実施した。

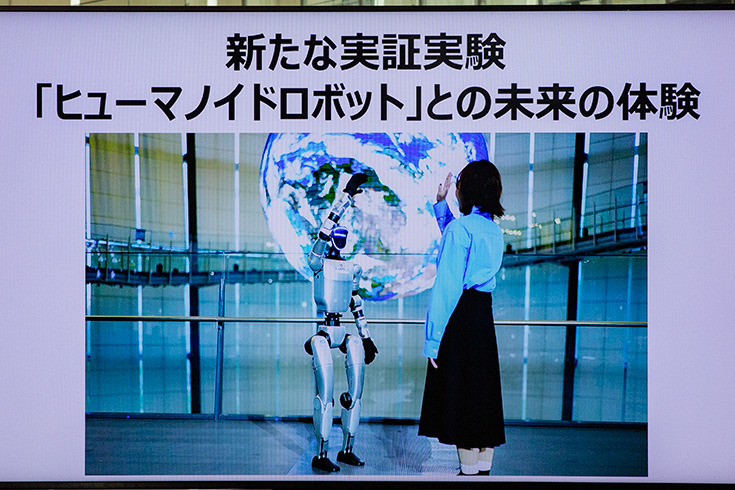

今回の「未来をつくるラボ Open Day」は、生成AI・ロボット・ヒューマノイドなど、未来社会を形づくる最前線の技術を「体験を通して理解する」貴重な機会となっている。来館者は、単なる見学者ではなく、未来づくりの参加者として技術の進化に関わることができる。

未来館は2030年に向けたビジョンとして「あなたと共に未来をつくるプラットフォーム」を掲げている。その実現に向け、未来社会を見据えた最先端の研究開発や実証実験を体験できる場として「未来をつくるラボ」の活動を推進している。

今回は「サイエンスアゴラ2025」に合わせ、これまでの取り組みを一堂に紹介する「未来をつくるラボ オープンデー」を開催することになった。

未来館長 浅川氏「社会の理解と共感が不可欠」

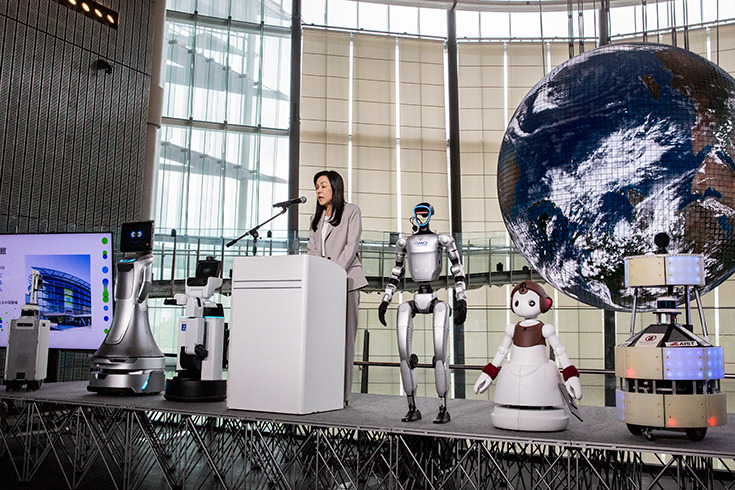

説明会では、日本科学未来館館長の浅川智恵子氏が登壇した。

浅川館長は次のように語った。

「私が館長に就任した際、未来館を“未来の町を体験できるミニチュアシティ”にしたい、そして“最新技術の実験場”にしたいという目標を掲げました。オープンデーは、そのゴールに向けた重要なマイルストーンの1つです。

今回は、これまでの実証実験を一堂に集め、来館者の皆様に直接体験していただける機会を設けることができました。

新しい技術を社会に実装するには、社会の理解と共感が欠かせません。科学技術を誰かが教える一方通行の学びではなく、一人ひとりが自ら体験し、そこで得た実感をもとに新しい社会を共に考えていく─・・未来館は、これからもそのようなプラットフォームであり続けたいと思います。」

副館長 高木氏による「未来をつくるラボ」概要説明

続いて、日本科学未来館 副館長の高木啓伸氏が登壇し、「未来をつくるラボ(オープンデー)」の概要を紹介した。未来館ではこれまでに、量子コンピュータ、ロボット、高齢化、最先端天文学などの重要テーマを扱う常設展を2023年から2025年にかけて6件開催してきた。

未来館では、2023年と2025年に合計6つの常設展を開催。量子コンピュータ、ロボット、高齢化、最先端の天文学といった重要なトピックを選んで、常設展というわかりやすい形で展開してきた。

高木副館長は「未来館は研究者や企業と連携して、新しい科学技術を来観者の方が実際に体験できる形で展示します。来館者の方々は、それらを実際に使い、触れてみることによって、ワクワクするだけでなく、これらの科学技術がどのように自分たちの社会や生活を変えるのかを考えるきっかけになる」と語った。

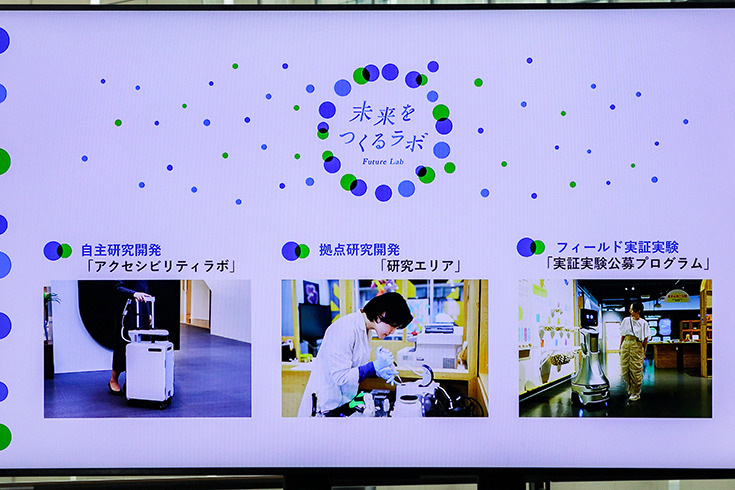

未来をつくるラボには3つの活動がある。「自主研究開発」、実際に研究開発を行う「研究エリア」、「公募実証実験の応募プログラム」だ。

高木氏は「自主研究開発」の例として「AIスーツケース」をあげた。「AIスーツケース」は当初、視覚障害者である浅川 智恵子氏の移動を補助するという発想から、未来館の中の小さなパイロットプロジェクトで始まった。その後、最寄りの駅から未来館へのルートを先導してくれる屋外でのパイロットを経て、2024年からは未来館の中で平常運用を開始した。

そして2025年は2025年日本国際博覧会(大阪万博)で182日間の運用に成功。運用できなかったのは悪天候の日だけ。延べ約4,800人以上が体験した。

「研究エリア」は、2001年の開館時から実施されていて、実際に大学や企業の研究所が、未来館の中に研究室を持って研究活動を行う、世界的に見てもユニークなスタイルのエリア。現在は10の研究室(ラボ)が入っている。

来館者はラボを訪問をしたり、各研究のプロセスを学んだり、研究者に話を聞いたりなどの体験も可能になっている。代表的なものでは石黒研究室があげられる。

今回は11ものラボの活動や実証実験が展示されている。

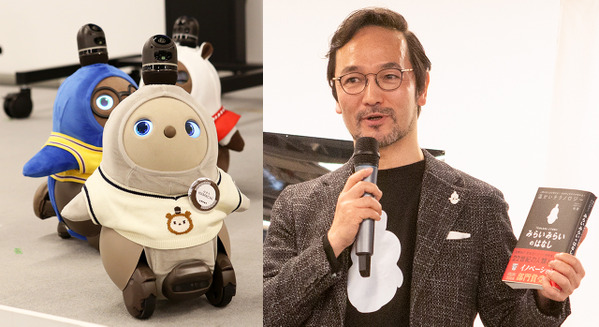

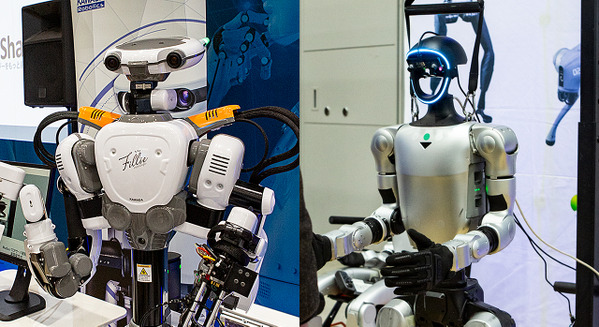

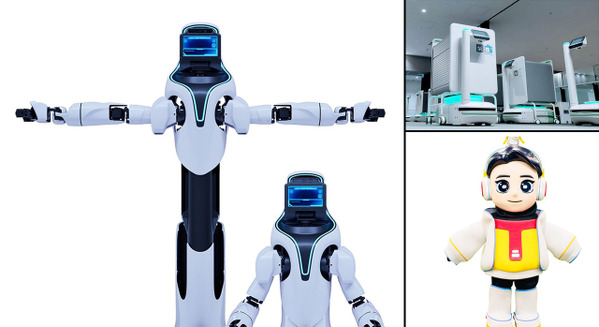

GMO AIRはヒューマノイドと案内ロボットを展示

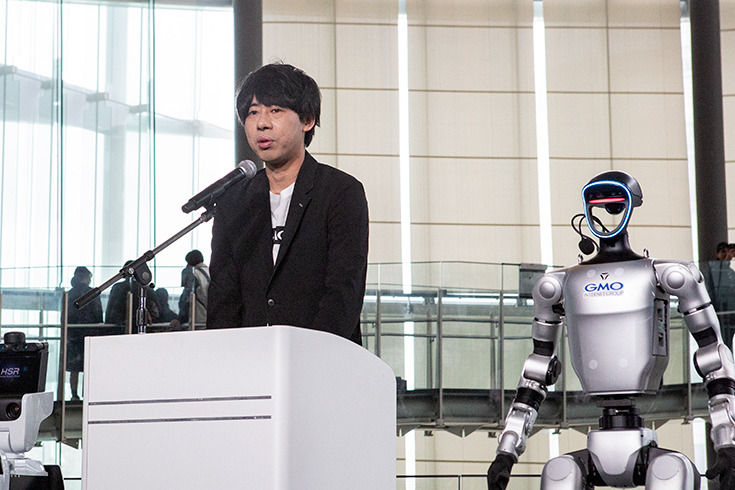

続いて登壇したのは、GMO AI&ロボティクス商事(GMO AIR)代表取締役社長の内田朋宏氏。同社は今回、ヒューマノイドロボットの実演(3階ジオ・コスモス前)や、多言語対応の対話型AIロボットによるコミュニケーション展示(5階)を実施している。

特に、身体能力の高いヒューマノイド「Unitree G1」による軽快なダンスは見どころのひとつだ。

内田社長は「ヒューマノイドの進化には目を見張るものがあります。今回のダンスは、GMO AIRが独自にプログラムした動作で、しなやかに踊る様子を会場でご覧いただけます。」と紹介。

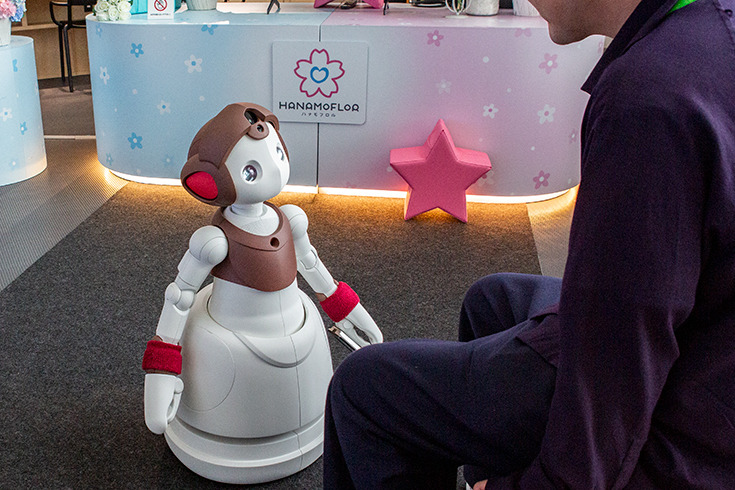

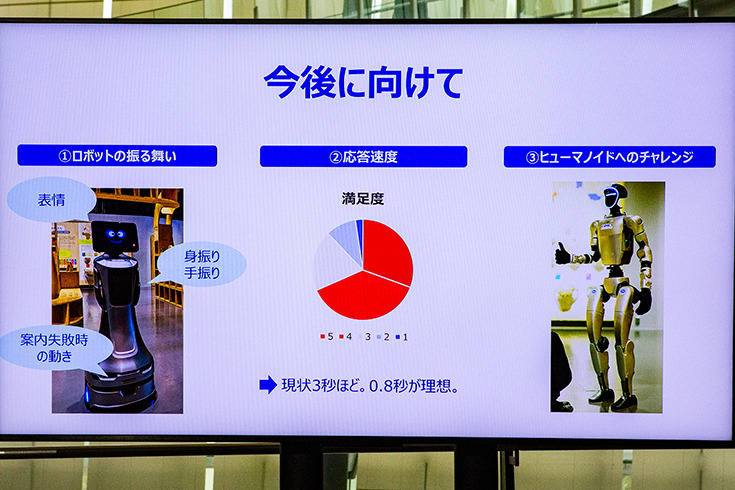

また、もうひとつの展示の多言語対応の案内AIロボットはこれまでの実証実験の成果報告を中心におこなった。このシステムは大規模言語モデルを活用し、5階展示ゾーンの情報をRAG(Retrieval-Augmented Generation)で統合。位置情報に基づいた案内・質疑応答・多言語対応をロボットで実現している。

「来館者が見たい展示を指定すると、その場所まで案内し、内容を解説します。多言語にも対応しており、質疑応答も可能です。」(内田氏)

この展示は大盛況で、1週間の期間中に約2,400回の対話を記録した。

「アンケートでも高評価をいただきました。2040年には労働力人口が約1,000万人不足すると言われています。私たちは、ロボットで補える業務領域を広げることを使命としています。その第一歩として、この実証実験を成功させました。」と語った。

その一方で課題も挙げた。「現在の応答速度はネットワークの制約で約3秒。人間同士の自然な会話間隔である約0.8秒に近づけるよう改善を進めています。さらに、より親しみやすいヒューマノイドとして進化させていきたいと考えています。」

AIロボット協会 松嶋氏による「ロボット・リモートワーク」

次に登壇したのは、AIロボット協会(AIRoA)CTOの松嶋達也氏。東京大学 松尾豊研究室の特任助教でもあり、ロボットと機械学習を組み合わせた研究を専門としている。

未来館1階で展示される「未来を体験!ロボット・リモートワーク」では、トヨタ自動車が開発したロボットを使って、コントローラによる遠隔操作が体験できる。

松嶋氏は「ロボットがフィジカルAIとして知的に学ぶには膨大なデータが必要です。AIロボット協会では、ロボットの稼働データを収集し、モデルやソフトウェアを公開して社会実装につなげるプラットフォームの構築を目指しています。」と説明した。

「未来を体験!ロボット・リモートワーク」で来館者は、コントローラを使ってロボットを遠隔操作し、棚の商品を取って買い物かごに入れる動作を体験できる。

また、未来館から東京大学内のロボットを操作するリモート体験も可能で、家庭からスーパーやコンビニのロボットを操作する“テレワーク型勤務”の未来を想定している。

こうした展示も実はデータ収集の一環だ。人間の操作データやロボットの関節動作、視覚情報などが蓄積され、AIが動作の最適化を学ぶ仕組みになっている。

この実証実験は2025年7~8月の16日間に実施され、250名以上が参加。10種類以上のデータがフィジカルAIの学習に活用されている。

ソニーCSL 笠原氏「AI“分身”科学コミュニケーター」

最後に登壇したのは、ソニーコンピュータサイエンス研究所(ソニーCSL)のリサーチャー、笠原俊一氏。「人間とコンピューターの融合がもたらす新しい人間性」をテーマに研究を進めている。

展示では、5階の常設展示をめぐりながら、科学や展示内容についてAI“分身”科学コミュニケーターと会話を楽しめる。貸し出されるスマートフォンには、実在する6人の科学コミュニケーターの声や会話スタイルを反映した生成AIクローンが搭載されている。

説明会では、科学コミュニケーターの瀬戸翔吾氏が登壇し、自身の“AI分身”との対話を実演。本人そっくりの声と自然な受け答えに、会場からは驚きの声が上がった。