ソフトバンクは、次世代通信技術である「第6世代移動通信システム(6G)」に向けて、高い周波数帯域の「7GHz帯」(センチメートル波)の屋外実証実験を2025年6月から東京都・銀座エリアにて実施。結果として都市部で「広域カバレッジ(エリアを多くカバー)」「通信品質(安定・高速)」の両方を確保できることを確認した。

この実験結果は、AIを前提にした「AIネイティブ社会」で増加するモバイル通信トラフィックに対し、6Gが備えるべき「大容量通信」「広い通信エリア」の要件を満たす有力な手段となることを示すものとしている。

実証実験の概要と結果

ソフトバンクが銀座エリアで実施した7GHz帯(センチメートル波)を使った6G向け実証実験では、都市部でも十分なエリアカバレッジと通信品質を得られることが確認できた。

見通し良好な環境では既存の3.9GHz帯とほぼ同等のカバレッジを達成し、見通し外の環境(路地など)でも安定通信が実現されている。これにより、6G時代に求められる通信インフラ基盤としての7GHz帯の有力性が実証され、国内外での次世代通信の社会実装に向けた一歩となる。

主な実証結果とポイント

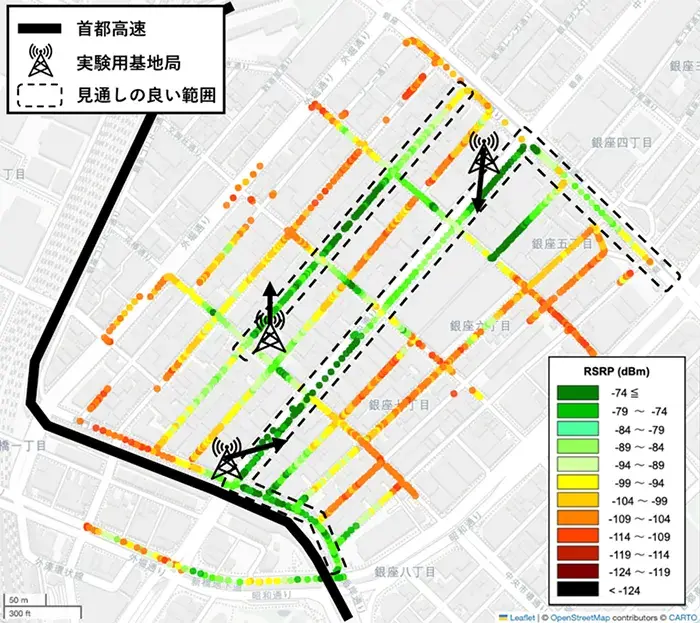

受信電力(RSRP)の測定では、大通りなどの「見通し良好」な場所だけでなく、細い路地など「見通し外」の場所でも信号を受信できており、7GHz帯でも広いエリアカバレッジが実現可能であることが確認された。

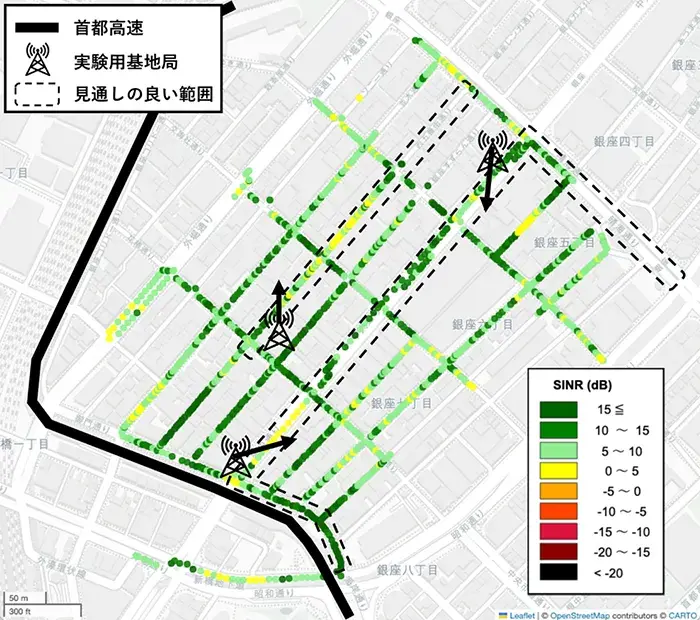

通信品質を示す指標・SINRでは、全エリアで0dB以上を記録し、中央値が5.9dBという良好な数値を示した。つまり、7GHz帯でも都市部で安定した通信品質を確保できていることを意味する。

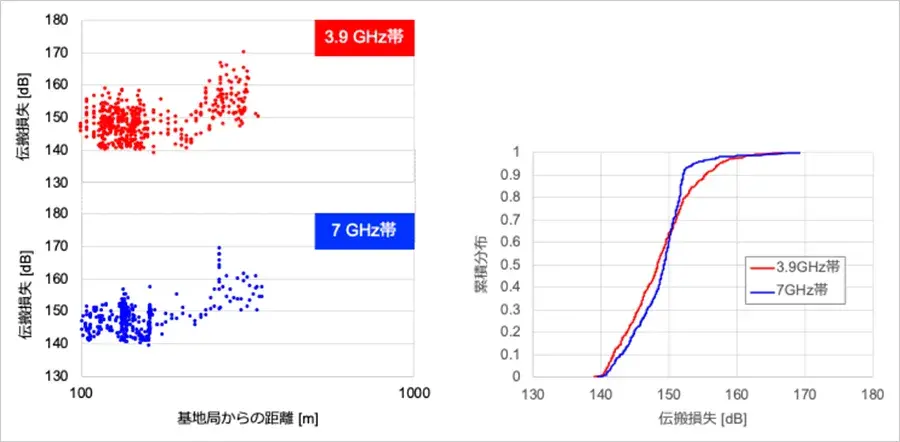

電波伝搬特性(電波がどの程度届くか/どれだけ減衰するか)について、見通し良好な場所では3.9GHz帯と7GHz帯の伝搬損失差が1dB未満というほぼ同等の結果になった。

図3に示す通り、見通しの良い場所では、3.9GHz帯と7GHz帯の伝搬損失はほぼ同じ値となっており、統計的に見ても中央値の差分は1dB未満という結果となった。一般的な電波伝搬モデルによる試算では、それぞれの周波数特性により7GHz帯が3.9GHz帯よりも6dBほど伝搬損失が高いとされる、今回の評価では試算よりも低い数値となった。これは、大通りの両側にある建物によって電波が反射し、電波が分散しにくいことが要因の一つだと考えられるという。

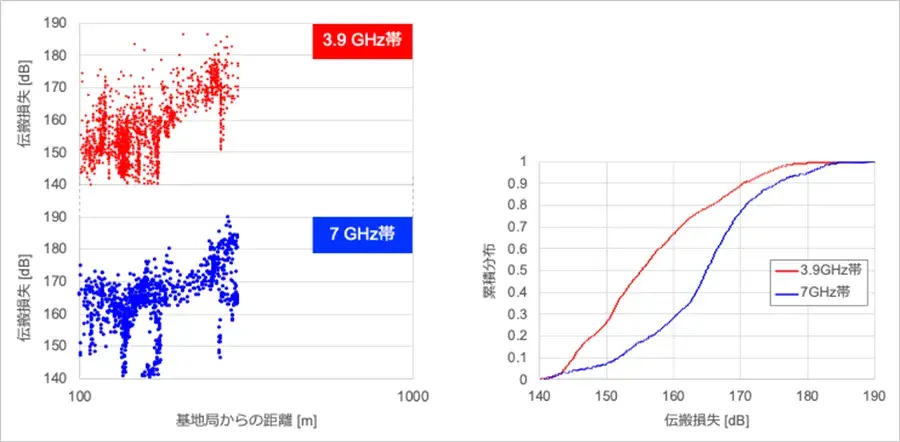

一方、路地など見通し外の場所では7GHz帯の伝搬損失が3.9GHz帯に比べて約10dB大きいという結果になった。これは、普段の電波伝搬モデルで想定される「高周波数は見通し外で減衰しやすい」という特性と合致している。

図4に示すように、見通し外の場所では3.9GHz帯に比べて7GHz帯の伝搬損失は全体的に大きく、統計では中央値の差分は約10dBとなった。この差分は、一般的な見通し外の電波伝搬モデルによる試算と一致しており、各周波数帯の回折特性や、建物の外壁などによる反射特性の違いによるものと推測される。

実験の概要

実施場所 | 東京都中央区銀座4~8丁目の一部。 |

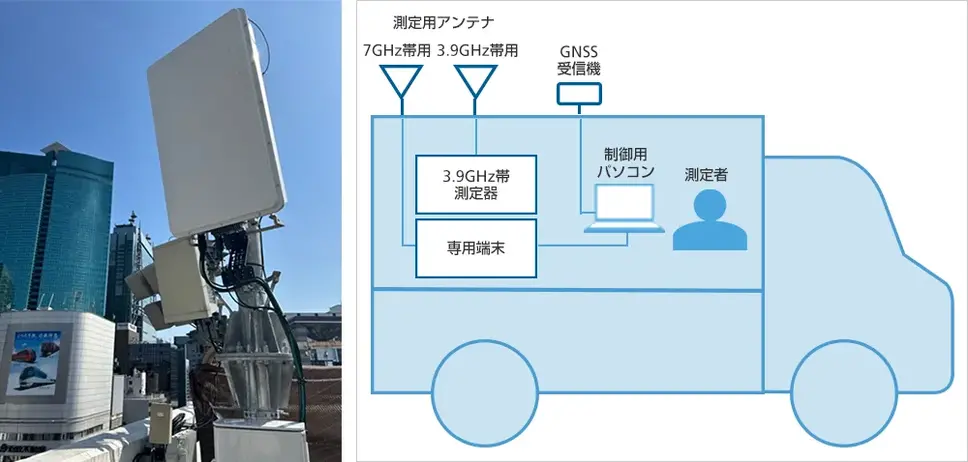

適用周波数帯 | 7,180~7,280 MHz(FR3/センチメートル波) |

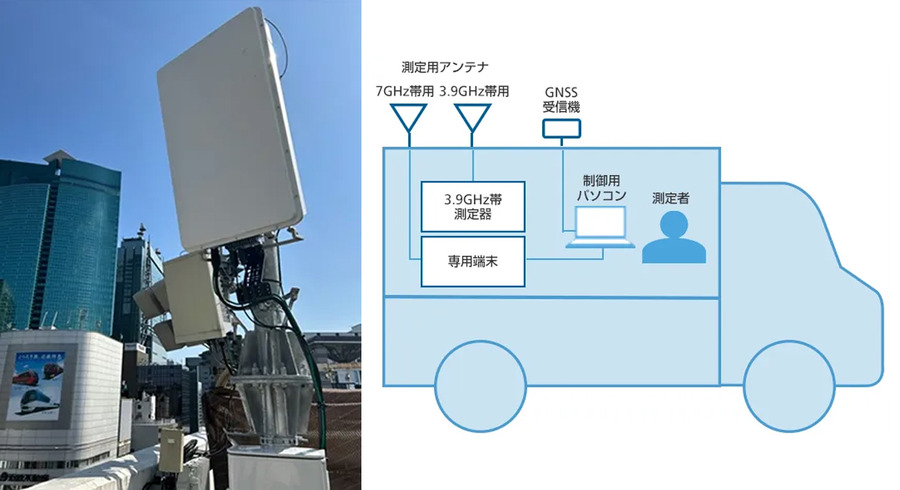

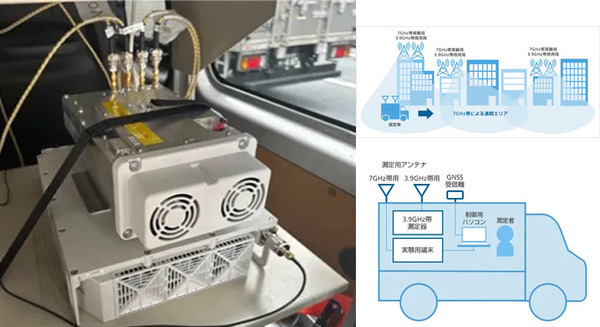

実験用基地局 | Massive MIMO対応の7GHz帯用基地局を3局設置。いずれも既存の3.9 GHz帯商用5G基地局と並設。 |

評価項目 | 屋外でのエリアカバレッジ、通信品質(例:RSRP=受信電力、SINR=信号対干渉雑音比)、電波伝搬特性。 |

通信トラフィックは、特にAIを活用した新サービスの普及とともに、急速に増えると予想されている。6Gの時代には「大容量通信」と「広域な通信エリア」が不可欠。

7GHz帯などの高周波数は理論的には「伝搬損失が大きい」「回り込み・遮蔽物の影響を受けやすい」といった課題があるが、今回の実験では都市部で実用レベルのカバレッジ・品質を確保できた点で大きな意味がある。

実験結果を受け、東京大学大学院工学系研究科教授であり、XGMF(XGモバイル推進フォーラム)共同代表の中尾 彰宏氏は次のようにコメントしている。

「ソフトバンクの実証実験における評価は、7GHz帯を用いた6Gの有効性を日本から発信する非常に有用な内容だと捉えています。今回の実証で得られた知見を基に、産学官および海外パートナーとの共創を通して、7GHz帯のグローバルエコシステムの形成と社会実装を推進していきます」

同社は「今後、国内外で次世代通信基盤の競争が激化する中、日本企業/日本発通信インフラ技術の発信力を強めるマイルストーンともなり得る」としている。