ロボットスタートが注目するデバイスの一つに、スマートホームに狙いを定めたスピーカー内臓の音声アシスタントがあります。Alexaを搭載する「Amazon Echo」や、Google Assistant搭載のスマートスピーカー「Google Home」が代表的なプロダクトです。

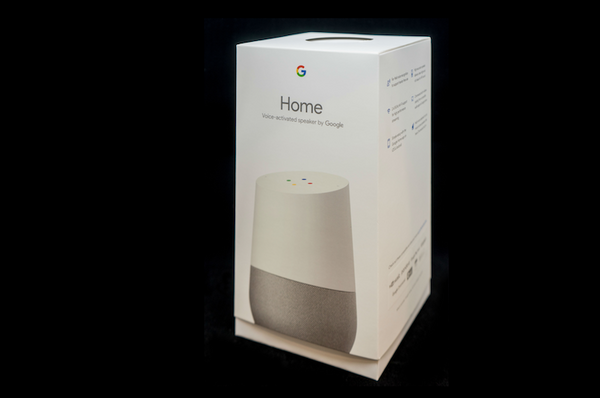

今回は、その今年11月4日に発売が開始されたばかりの「Google Home」がロボスタ編集部に届いたので、開封の儀をお伝えします!

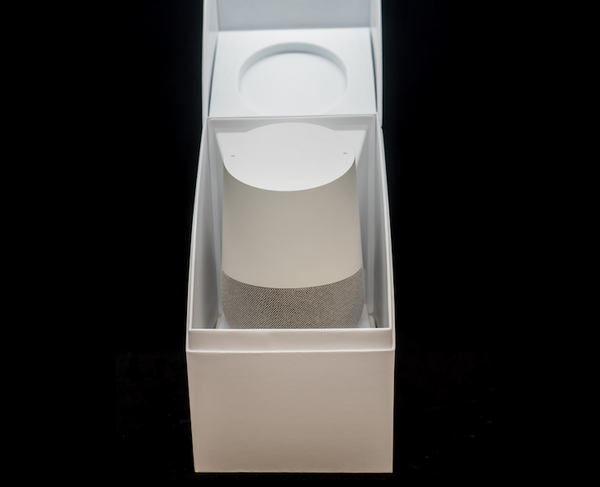

Google Home開封の儀

パッケージはシンプルながら、Googleらしいデザインとクオリティ。「Made By Google」ラインの製品のひとつです。

裏面には簡単にできることが表示されています。レッドブルのボトルでサイズ感がわかりますよね。

蓋を開けると本体が現れます。蓋にはマグネットが仕込まれていて「細かいところまでよく作り込まれているなぁ」と感心してしまいます。

ACアダプタとケーブルは標準装備です。ケーブルはフラットタイプになっています。画面上部の丸い穴はマイク。上部のフラットな部分にはLEDが埋め込まれており、操作に合わせて光が動きます。またタッチパネルにもなっていて、タップしたり、丸を描いたり、長押ししたりといった操作を行うことができます。

スピーカー下部はオプションで色や素材を変えることができます。家のデザインや雰囲気に合わせて馴染みやすくする配慮は素晴らしいですね。

筐体のサイズは、高さ14.3cm、幅は9.6cm。重さは480gと小型軽量。このボディの中に、ARMプロセッサー、Wi-Fiチップ、デュアルマイク、スピーカーなどが内蔵されています。

本体のスイッチは裏面にひとつあるだけです。これはマイクのミュートオン・オフのスイッチ。なおスイッチの下に見える丸い小さいボタンが点灯していれば電源が入っている状態です。

基本的に音声操作と本体上部のタッチパネルでの操作を前提としているので、外見は非常にすっきりしています。

付属の説明書は最低限の情報しか載っていません。使い方は、ACアダプタを繋げて、手持ちのスマートフォンにGoogle Home Appをインストールするだけ。とても簡単です。スマホアプリで無線LAN設定や、Googleアカウントのログインなどを行うことができます。

基本的な使い方は「Ok Google」と呼びかけた後に自然な命令で操作します。たとえば「Ok Google, Play some music」と呼びかけると、音楽がランダムに選ばれて再生されます。「Ok Google, How far away is the moon?」「Ok Google, What’s the weather tomorrow in Boston?」などが説明書の例に上げられていますが、かなり自然な会話に対応していることがわかります。

Google Homeの機能

国内ではまだ技適に対応しておらず、通常利用では電波法違反となる可能性があるため、ロボットスタートでは電源をいれた状態での使用レビューは行えていません…。

オフィシャルの動画を載せるので「Google Home」の使い勝手はこちらでご確認ください。

音声で操作できるプライベートなアシスタントの役割を見事果たせていることがわかります。音楽再生・音楽検索、スマホ・家電・Chromecastとの連携、質問に答える、スケジュール管理などかなり実用的なデバイスと言えますね。

ライバルのAmazon Echoに比べて、Google Homeの価格は50ドル安い129ドルの設定となっているのが特徴。コミュニケーションロボットと比べると、どちらも非常に安価ですね。

価格が高いコミュニケーションロボットと大きな違いは、可動部位がない、カメラが内蔵されていない、音声意外のセンサーなどがないことがあげられます。現状、映像ベースでの顔認識や、カメラを使った見守りが必要な場合はコミュニケーションロボットを選ぶ必要があるでしょう。

何にせよ、日本語版、技適適合版の登場が待たれます。Amazon Echoもいずれ紹介します。お楽しみに!

Google Home