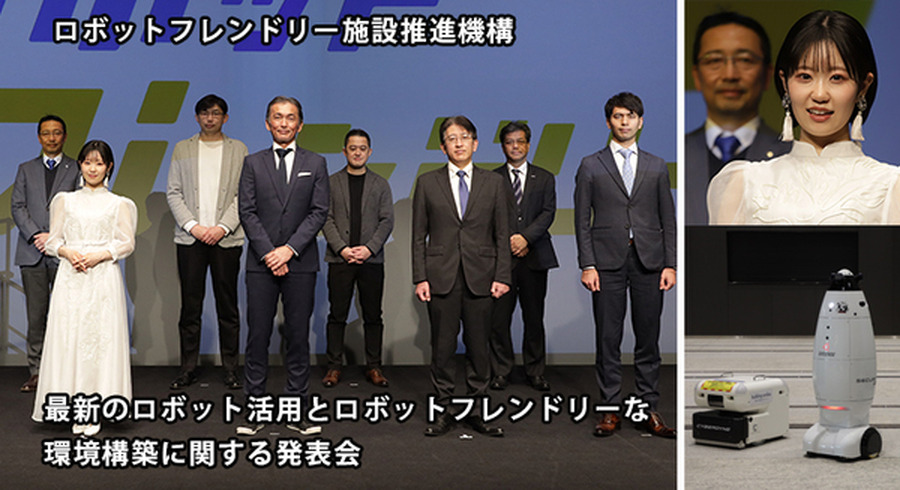

一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構(RFA)は、ロボットの普及やロボットを導入しやすい「ロボットフレンドリーな/ロボフレな」環境の実現を目指し、2023年3月8日に、最新のロボット活用とロボットフレンドリー(ロボフレ)な環境構築に関する発表会を経済産業省・日本機械工業連合会主催で実施した。

会場には数台のサービスロボットが展示され、ロボットフレンドリーな環境の構築に取り組むメンバーによる取り組みや課題などの発表が行われた。

サービスロボットを導入・稼働しやすい環境を整備

RFAでは、警備・配送・清掃等のサービスロボットを導入・稼働しやすい環境を整備するための規格やガイドラインを策定している。障がい者や高齢者が暮らしやすい社会、住みやすい住居など、都市や建物が変革の道をたどっているように、ロボットが普及するためには、ロボットを受け入れやすい社会や環境作りが重要となってくる。

人手不足や少子高齢化が進む日本では、労働力の確保や社会活動の維持にロボットやドローン、AI等を活用した自動化が期待されている。それを後押しする意味でも、経産省が主導する「ロボットフレンドリーな環境」作りは、産官学連携で取り組むべき重要なテーマとなっている。

経産省の板橋氏は「現状ではSIerが導入ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしていわば一品モノで導入している。そうではなく、ユーザー側が環境を整えてロボットを導入しやすいイノベーションを起こしていくことが重要」と語った。

4つのテクニカルコミッティ(TC)

RFAは、あらゆるタイプの施設においてロボットの導入を実現するため、ロボットフレンドリーな環境の構築を支援する。まずは4つのテクニカルコミッティ(TC)を設立して活動を行っている。

・エレベーター連携TC

・セキュリティ連携TC

・物理環境特性TC

・ロボット群管理TC

そしてこの日は、都内で開催されたイベントには「ロボットとエレベータ・セキュリティとの連携標準化」「施設の物理環境(床・壁など)の標準化」、「異種複数ロボットの群管理制御の標準化」等、3つの領域を中心に研究や導入の先端事例や、それらを普及するための規格化やガイドラインの策定状況について紹介された。

主催者挨拶・発表

主催者よりロボットフレンドリー施策全般の取り組みについて紹介。

経済産業省 製造産業局 産業機械課長 兼 ロボット政策室長 安田 篤 氏

経済産業省 製造産業局 産業機械課 ロボット政策室 室長補佐 板橋 洋平 氏

ゲスト登壇・コンセプトムービー上映

ロボフレ施設のコンセプトムービー(初公開)を上映し、声優・歌手の東山 奈央氏が登場。

ロボット・ロボフレ導入に関する発表

各事業者と弊機構の取り組みについて紹介(登壇順)。

三菱地所株式会社 管理・技術統括部 兼 DX 推進部 統括 渋谷 一太郎 氏

東急不動産株式会社 ビル運営事業部 東京ポートシティ竹芝 総支配人 潮田 喜一郎 氏

森トラスト株式会社 社長室戦略本部 デジタルデザイン室 部長代理 朝比奈 泰裕 氏

パナソニック ホールディングス株式会社 事業開発室 ロボティクス・アクセシビリティPJ 総括担当 黒川 崇裕 氏

一般社団法人ロボットフレンドリー施設推進機構 代表理事 脇谷 勉氏

コンセプトムービーの公開

コンセプトムービーは、ロボットやロボフレな環境を身近に感じることを目的に制作された。現在、家庭内やレストラン、オフィス等で、少しずつロボットを見かける機会が増えてきた。近い将来、ロボットは人と分業/協業しながら、活躍の場をさらに広げていくと考えられている。このムービーは、ロボットが施設や設備と連携しながら多くのサービスを行う未来、そして人々がそれらのサービスを享受し、ロボットと調和しながら生活する未来が描かれている。

■【RFA】『人とロボットが共存する世界』出演:東山奈央

ムービーのナレーションを担当した声優の東山奈央さんが、当日の進行役のひとりとして登壇した。

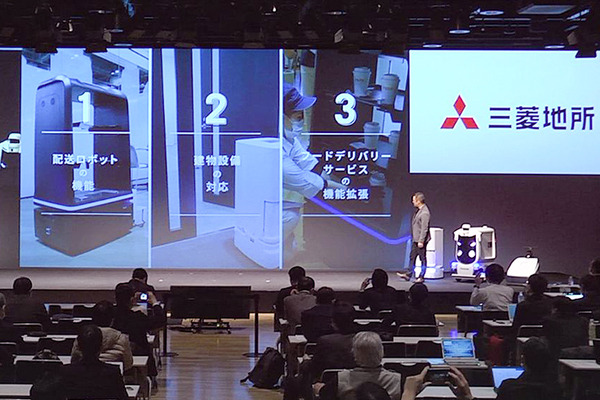

三菱地所「メーカーフリーなエレベータとロボットの連携」

施設企業の具体的な取り組みとして三菱地所が登壇。三菱地所は丸の内地域や横浜ランドマークタワーなどを中心に、早期からロボットフレンドリーな環境への取り組みや実証実験を積極的に行なってきた(三菱地所 関連記事)。

登壇した渋谷氏は最近の取り組みのひとつとして「メーカーフリーなエレベータとロボットの連携」と「性能向上を鑑みたオフィスワーカーへの次世代配送サービスの構築」を紹介した。

複数のエレベータとロボットを連携したり、入出口のフラッパーゲート通過時のルール作りなどの環境面の構築を実証した。ロボットが建物に出入りしたり、フロアを移動するのにエレベータとの連携やフラッパーゲートの通過のルール作りやシステム標準化は非常に重要な課題となっている。

また、デリバリーについてLINEを使ったオーダーシステムの構築と飲食店の連携を行なった。これらの施策により、複数のフロアで100箇所以上へ、完全無人の配送サービスが実現できたことを成果としてあげた。

また、実証実験の様子や活用イメージを動画で紹介し、ロボットが人と一緒にエレベータに乗る様子、会議中にコーヒーを運ぶ様子、従来は難しかった日あたりの強い窓際席への配達が可能になっていることを示した。一方で、複数のロボットが交差したり譲り合うなどの群管理の必要性も語った。

なお、エレベータ連携に関しては、RFAが発行したエレベータ連携インタフェースに準じてシステム開発を行ったという。従来な建物をロボットに合わせて改修したり、システムを導入したりすることは決して簡単なことではないが、DXの波を受けて普及が進めば、ロボットによる自動化が社会に一気に進む可能性があることを示唆している。

東急不動産/東京ポートシティ竹芝と森トラスト

次に東急不動産から東京ポートシティ竹芝の総支配人である潮田氏や森トラストの朝比奈氏が登壇。東京ポートシティ竹芝は最先端のセンサーシステムのほか、既にロボットが多数稼働していることでも知られているが、その上で、ロボットの運用上の評価項目や課題などを紹介した。建築上の課題としては、床の点字ブロック、壁の反射、ロボットの保管場所など、運用上の課題として曲がり角での衝突回避や、人の滞留している場所でのロボットの移動などをあげ、課題の解決には実証実験を繰り返し行って知見を蓄積していくことが重要とした。

森トラストの朝比奈氏、「自動車が走りやすいように道路が整備されているように、ロボットが動きやすいようにマーカーを設置するなど、ロボットフレンドリーな環境を整備する必要がある。

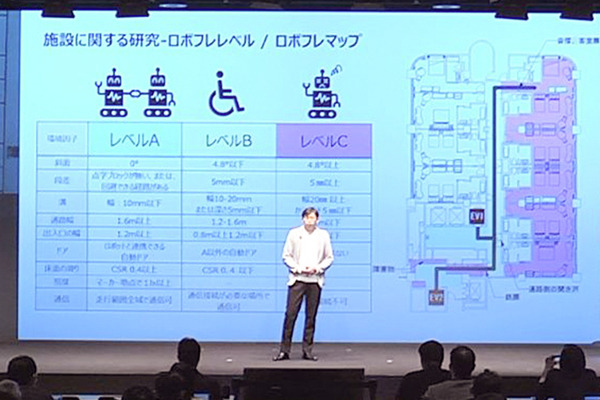

例えば、評価基準をレベル分けしてA~Cを昨年提案した。車椅子を使用している方が使いやすい環境はロボットも使いやすい環境だと考えてレベルBと定めたが、やってみれば必ずしもそうではなく、車椅子では対応できる軽い坂道でも、搬送ロボットだと積んだ飲料が倒れてしまうなどのケースがあることがわかった」と取り組みの一部を丁寧に紹介していった。

また、台車やカートなどは人の置き方にも大きく影響するので、物理環境だけでなく、運用にも注意を払う必要があることがわかったという。

パナソニックは群管理システムを発表

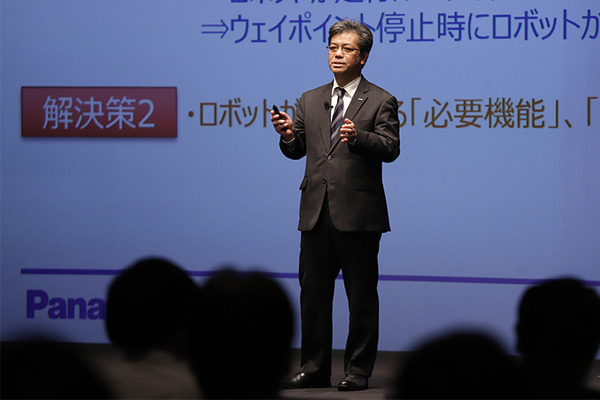

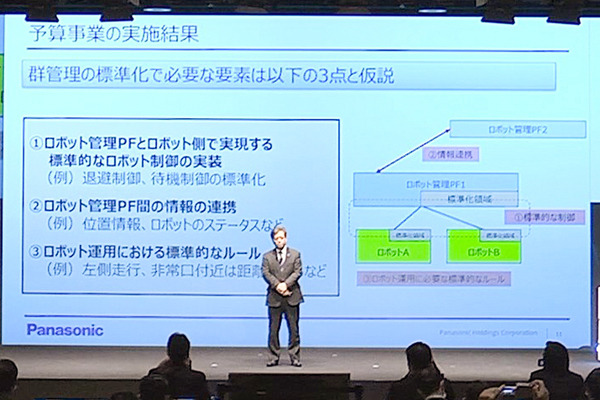

パナソニック ホールディングスは「複数ロボットの群管理制御の標準化」を受託し、用途の異なる複数のロボットを同時運用するため、今後の標準化に向けた研究開発を実施している。

パナソニックグループは、令和2年度、令和3年度の「革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」にも受託企業の下でロボットを開発するメーカーとして参画し、多様なロボットが様々なエレベーターに搭乗できるようにするための通信仕様や運用方法等についての研究開発、さらに施設内でのセキュリティドアやフラッパーゲートと連動したフロア内の安全な移動の研究開発を実施してきた。

今回の発表では、配送ロボットと清掃ロボットが混在している環境で、ルートを譲り合って、清掃ロボットが道を開けて配送ロボットを優先して通行させるなど群管理システムで運用する実証を紹介した。

オペレーターからの指示で、別の階のオフィスフロアまで配送。クラウドシステムとの連携で自動的にエレベーターに搭乗、経路上に他のロボットがいる場合は、走行経路を確保後に走行し、さらにセキュリティドアを通過し、オフィスフロアまでの自律移動での配送を実現する。

周囲環境のセンシングにより人や障害物を認識し、必要に応じて減速、停止することで安全にビル内を自動で走行する。

ロボット掃除機 実証モデル

クラウドシステムと連携し、清掃中に配送ロボットが近づき通過する際には、ロボット掃除機は退避し、配送ロボット通過後、清掃を再開し、ロボットの運用を継続する。LiDARを搭載し、共用部(エレベータホールや通路)の掃除環境を自動で認識し、隅々まで自動掃除を実現する。

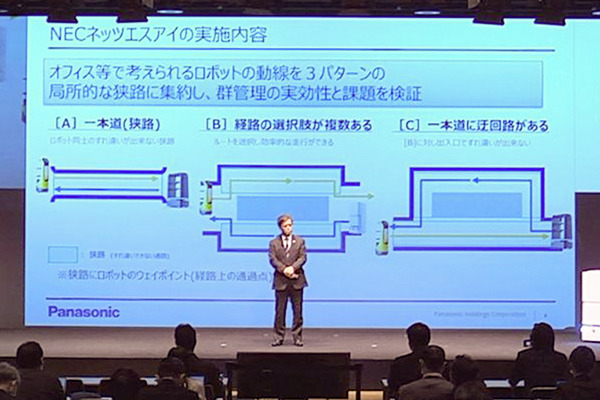

また、NECネッツアイのロボットとの協働環境での実証実験も動画で紹介し、異なるメーカーのロボットが混在する社会に向けての課題を説明した。

ラストはロボフレ機構の脇谷氏が登壇

ラストはロボフレ機構の脇谷氏が登壇し、RFAとに何か、目指すところなどを紹介した。ロボットを見かけるようになったものの、ロボットの能力はまだまだ未熟なため、人がロボットに対してフレンドリーに接していくことが重要だとした。その規格化、標準化を先導していくのがRFAの意義となる。

具体的には、この記事で前出した4つのテクニカルコミッティをチームで進めていく。エレベーター連携TC、セキュリティ連携TC、物理環境特性TC、ロボット群管理TCの4つだ。

ロボットが社会に溶け込み、人とロボットが協働する社会を実現するには、産官学が連携してロボフレ環境を整備していくことの重要性を具体的に感じられる機会となった。