一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会(大丸有協議会)は、屋内外を結合した3Dデジタルマップによるロボット走行環境形成の実証実験を実施した。技術的にはデジタルツインが活用された点がポイントで意義深い。

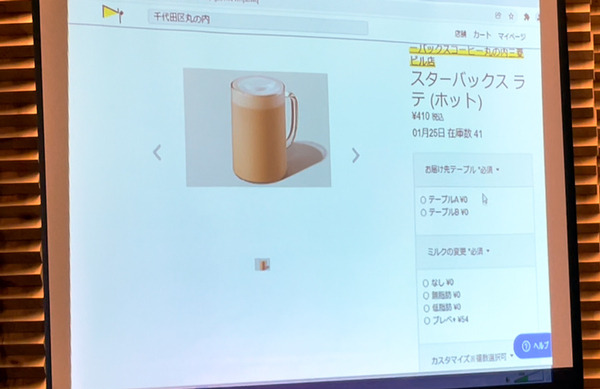

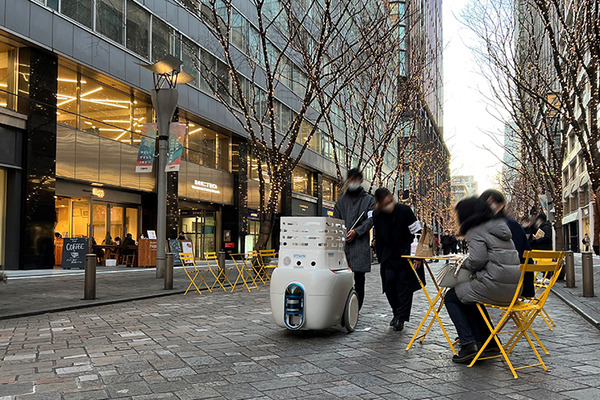

期間中、丸の内仲通りアーバンテラスに設置された指定のテーブル(屋外)からスマホを使って、近隣のスターバックスに商品を注文すると、自律走行のロボットがテーブルまで商品を配送してくれるという内容で行われた。大丸有(大手町・丸の内・有楽町)エリアで働くワーカーや、来街者など一般顧客を中心に約100人が、屋外のテラス席にいながら屋内店舗への遠隔注文とロボットによる配送を体験した。

実施された期間は、2022年1月22日(土)~25日(火)まで。一般顧客が体験した実証実験の内容が報道関係者に向けて公開された。

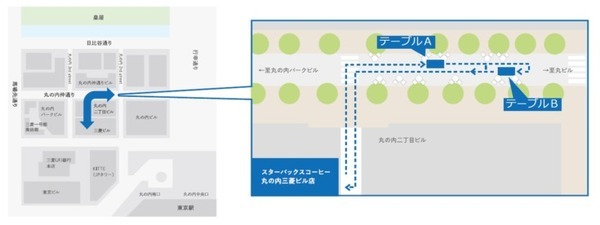

スターバックスから屋外テーブルに自動搬送ロボットが商品を運ぶ流れ

屋外テラスのテーブル席からスマホを使ってスターバックスに商品を注文する。

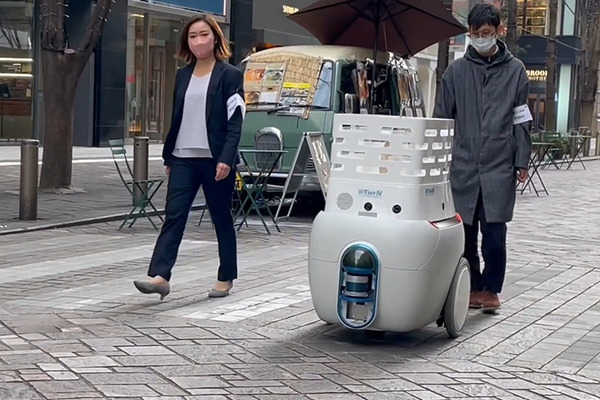

スターバックスから商品を載せて自動搬送ロボットが出発。

少し屋内の通路を走行した後、屋外へ。

丸の内仲通りを搬送ロボットが走行(自動運転)。実証実験のためスタッフが付きそい。

注文したテーブル席Bに到着(今回はテーブル席AとBの2席から注文できた)。

商品を受け取る。

自動走行のための屋外のデータは「Project PLATEAU」で提供されたもの。屋内のデータは三菱地所が持っているBIMデータを使って自律運転を実現している。

■動画

デジタルツインで自律搬送システムと連動

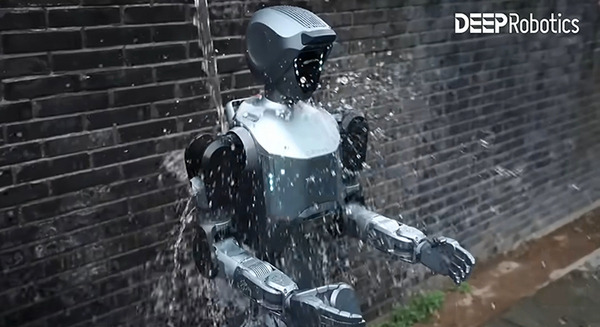

この実証実験には、アイサンテクノロジー、三菱地所、三菱地所設計が連携した。また、ティアフォーが実走行用ロボットの提供、損害保険ジャパンがロボット走行におけるリスクアセスメント、スカイファームがデリバリーシステムの開発と提供で協力した。

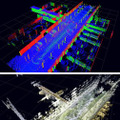

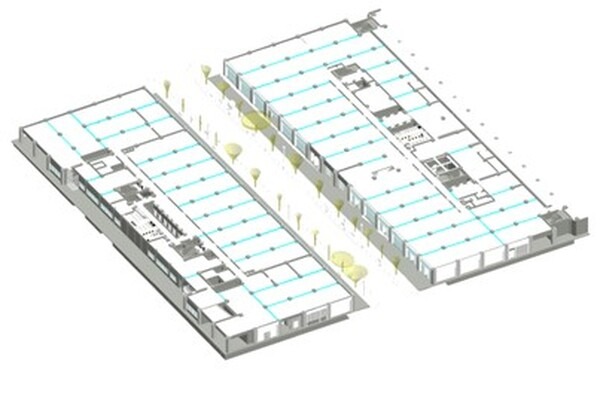

屋内外の3Dマップをデジタルツイン基盤で生成

屋外のテラステーブルに自動運転の搬送ロボットが商品を運ぶ実証実験は、もはやそれほど珍しいものではなくなったが、今回注目すべきは「汎用的な3Dデジタルマップを構築し、デジタルツイン基盤を使用」している点。

屋外は東京都の「3Dデジタルマップデータ」を使用、屋内は建築BIMデータから汎用性のある3D環境を形成し、その環境下でのロボット走行が可能か、誤差は許容範囲かなどを検証、満足する成果が得られた。もしも、デジタルデータを活用しなかった場合、実際の測量等の作業が必要となるケースもあり、時間とコストがかかってしまう。

わかりやすく言えば、屋内外のデジタルツイン仮想空間を作成し、そのマップ内をロボットが自律走行する、仮想空間のロボットと実際のロボットによる配送(リアル)が並行して実施されたことになる。

この実証は、大丸有協議会を構成員とする「大丸有スマートシティ推進コンソーシアム」が採択を受けた2021年度「国土交通省(都市局) /スマートシティモデルプロジェクト(継続採択/3年目)」の一環として実施された。

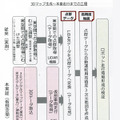

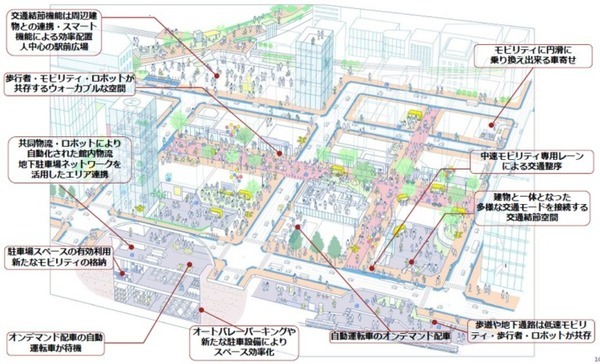

先に詳細が発表された「ロボットフレンドリー環境」をテーマに、「1.汎用的な3Dデジタルマップの構築(デジタルツイン基盤)」と「2.歩行者・モビリティ・ロボットが共存するウォーカブルな空間(都市のリデザイン)を検証」することを目的として企画されたもので、とても意義のあるチャレンジとなった。

■動画 自動搬送ロボットの特徴としくみ

汎用的な3Dデジタルマップをデジタルツイン基盤で構築

屋外(3Dデジタルマップデータ)と屋内(建築BIMデータ)から汎用性のある3D環境を形成し、その環境下でのロボット走行が可能かを検証するために実施した。

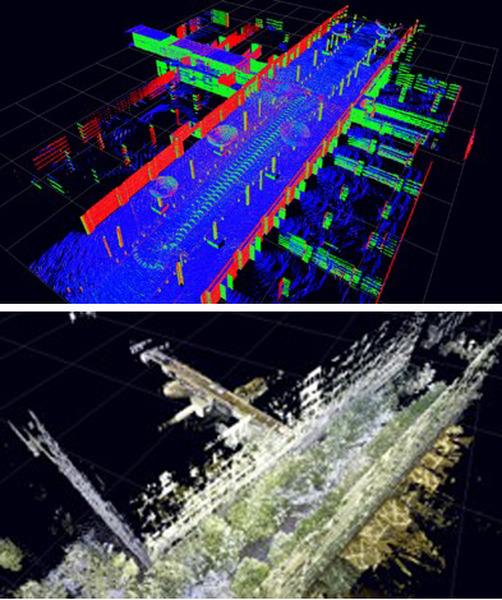

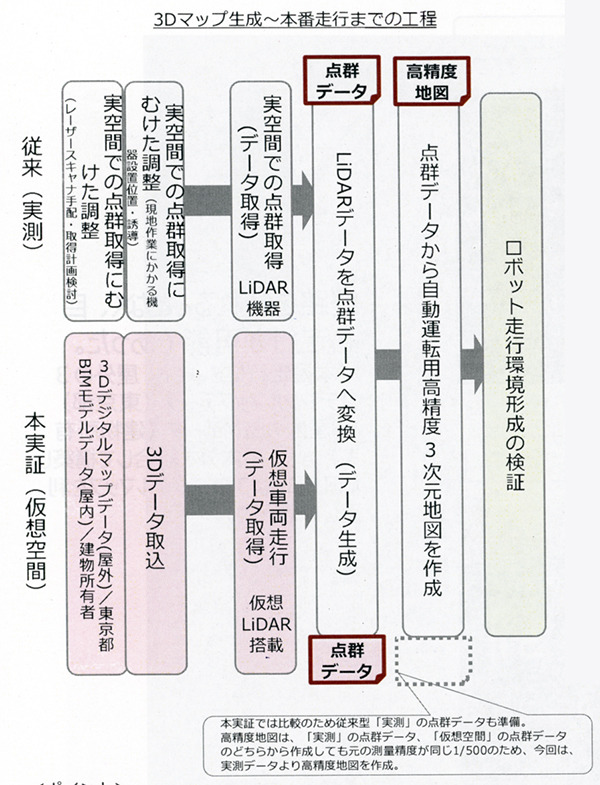

従来のレーザースキャナによる実測から得られる点群データ(主にロボットの自己位置推定に利用、3次元座標値(X,Y,Z)による点の集まり)と、屋内外のデータ統合による仮想空間の点群データについて走行シミレーションを行い、精度を比較。それぞれの点群データと高精度地図を用いて、ロボットが道路上を実走行するテストを行った。

その結果、「仮想空間の点群データが、ロボット走行可能な品質であることが実走行で確認できた」としている。検証結果として、屋外の3Dデジタルマップデータ(東京都)、屋内のBIMデータ(建物の所有者が提供)から、屋内外のデジタルデータを統合した3Dデジタルマップが、一定の汎用性を有することが確認できたことになる。

今回は、自律搬送ロボットの走行による実証実験だったが、デジタルツインは、他にも交通機関などのインフラ整備等の都市計画や、災害時の被害想定や避難経路などのシミュレーションにも活用が期待されているので、この実証実験の成果は今後の展開の一歩となった。

都市のリデザインに向けて

また、今回の実証実験は、歩行者・モビリティ・ロボットが共存するウォーカブルな空間(都市のリデザイン)を目的としたものでもある。大丸有協議会を構成員とする大丸有スマートシティ推進コンソーシアムとして、2020年3月に策定・公表した「大丸有地区スマートシティビジョン・実行計画」に示す都市のリ・デザイン像に基づくロボットフレンドリーな環境形成を進めるにあたり、社会受容性を確認するために実施された。

体験した人たちの感想を公開

大丸有(大手町・丸の内・有楽町)エリアで働くワーカーや、来街者を中心に約100人が、屋外のテラス席にいながら屋内店舗への遠隔注文とロボットによる配送を体験し、アンケートを実施した。

アンケートの結果「今後も、仲通りの空間活用の向上のため、ロボットを活用した様々な実証・実装が行われることを期待」するとの回答が100%(全59件)となった。また、課題としては「注文時の操作」や「配送に伴う待ち時間」等で今後の改善に繋がる内容があった。

アンケート内の声として、「日常でロボットが活躍するのが身近になる」「屋外の活用の仕方が広がる」「もっと便利になって欲しい」等、ロボットフレンドリーな環境形成を進めることについて肯定的に受け止められていることが確認できた、としている。