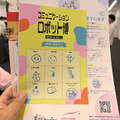

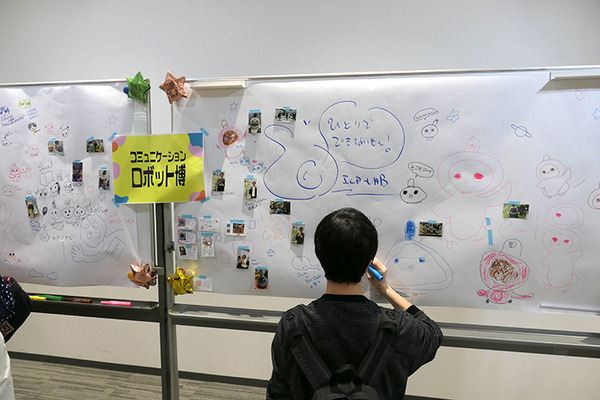

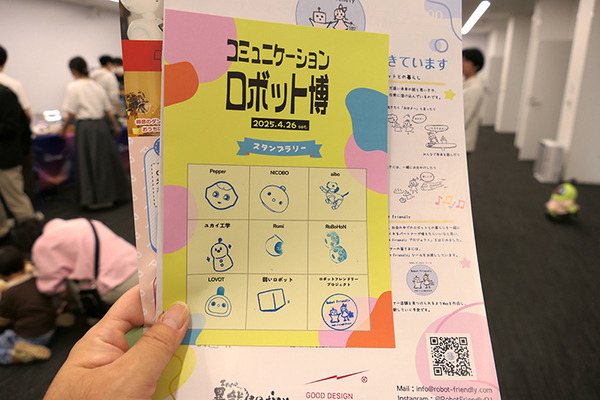

2025年4月26日、日本科学未来館で「コミュニケーションロボット博」が開催された。主催は株式会社MIXI。MIXIによる会話AIロボット「Romi(ロミィ)」の新型「Romi Lacatan モデル」のほか、ソニーの自律型エンタテインメントロボット「aibo」、パナソニック E&Cの「NICOBO」、ソフトバンクロボティクス「Pepper」、ユカイ工学による家族間のメッセージのやりとりを手伝う小型ロボット「BOCCO emo」、GROOVE Xの家族型ロボット「LOVOT」、シャープのモバイル型コミュニケーションロボット「RoBoHoN」などを集めた体験ブースのほか、ICD-LAB代表の岡田美智男氏による「弱いロボット」の体験・展示や、太田智美氏を発起人とする「Robot Friendlyプロジェクト」紹介ブースも設けられた。

各担当者らが登壇する4つのトークセッションも開催された。トークセッションの司会はロボスタ編集部の「ぱっぺー☆あさひ」こと、あさひとしあき氏がつとめた。

■「ロボットのこころ」について考えよう

最初のトークセッションタイトルは「『ロボットのこころ』について考えよう」。登壇者はICD-LAB代表の岡田美智男氏、ソニーグループ株式会社 AIロボティクス設計部 商品ソフトウェア設計の藤本吉秀氏、パナソニック E&C株式会社 NICOBOソフトエンジニアの塩田羊佑氏、株式会社MIXI Romi事業部開発Gマネージャー 信田春満氏の4人。

まず岡田美智男氏は「ロボットのこころはどこにあるの」というテーマについて、ガーフィンケルの「ドキュメント的解釈法」という考え方を紹介した。人は「このロボットにはこころがあるのかな?」と思って関わることで段階的に関係性を深めていく。そのときの、目の前の現象(≒ロボットのふるまい)を説明・解釈するためのリソースとして「こころ」というものは循環的に利用されるものだという考え方だ。要するに、「こころ」というものを想定したほうが解釈が楽な場合、他者に対して「こころ」が設定されるというわけだ。

なんとなく目の前の物体に「こころ」があるのではないかと解釈する、その繰り返しによって、こころというものがさらにもっともらしく感じられるようになる。岡田氏らが開発しているロボットの場合、バイオロジカルモーションとして実装されている「ヨタヨタした感じ」と、「志向性の提示」があるとこころがあるように解釈されやすくなる。こころとは、社会的な相互行為の組織する上でのリソースだと岡田氏は語った。

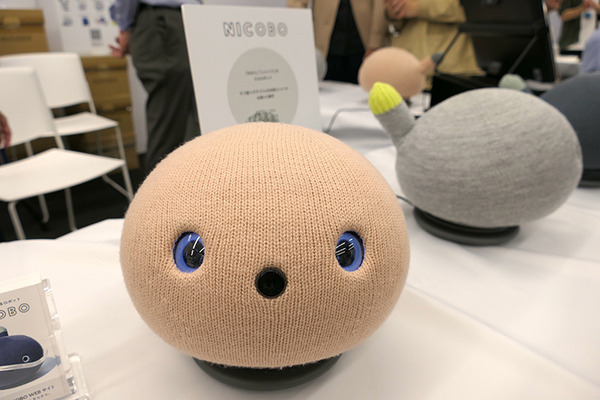

パナソニック E&C株式会社 NICOBOソフトエンジニアの塩田羊佑氏は「ニコボ」について紹介した。ニコボは「気ままな同居人」というコンセプトで設計されているロボット。独自の言葉を発したり、おならをしたりする。人とほどよい距離感を持つようにマイペースで気ままにふるまうよう設計されている。

ニコボ側に解釈の「余白」があることで、人はニコボの感情を自由に解釈する。たとえば、ニコボと人が一緒に暮らしていくなかで、偶然、うまくコミュニケーションができたりする。上下関係ではなく「並んだ関係」で一緒にコミュニケーションを作り上げるようデザインされている。

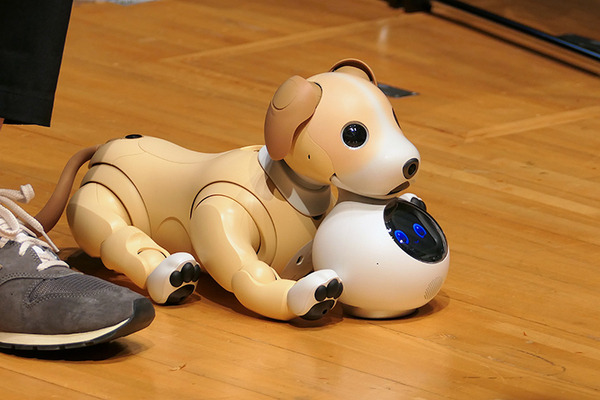

ソニーグループ株式会社 AIロボティクス設計部 商品ソフトウェア設計の藤本吉秀氏は「aibo」について紹介した。aiboは自律的に人に近づくプロダクトだ。物理的な距離も心の距離も人と近く、愛情の対象となるロボットとなることを目指して作られている。

人に寄り添うためにaiboの全身には多くのセンサーが搭載されている。ふれあいのためにタッチセンサが頭部や顎の下、背中などに搭載されている。また、腹部などタッチセンサが搭載されていない部分を撫でてもジャイロセンサを使って体の揺れ具合を知り、撫でられていると把握できるようになっている。ここにはディープラーニングが使われている。

aiboの内部状態は映画『インサイドヘッド』にインスパイアされて作られている。様々な欲求をもった小人がいて、それらがみんなで合議して行動を決めるようなイメージだ。オーナーとのふれあいはエピソードとして記憶されており、学習によって行動期待値が変化することで、また行動が変わる。これらの学習サイクルは個別のaiboのほか、クラウド上でも実行されている。また通常のロボットには不要の生き物らしさのための行動も行われることで、aiboらしいふるまいが作られている。ゲームでよく使われている手法であるビヘイビアツリーなども使われている。

株式会社MIXI Romi事業部開発Gマネージャー の信田春満氏は、会話ロボット「Romi」について紹介した。Romiは、便利さや賢さよりも共に暮らすパートナーとして設計されている。性格はいつもオーナーの味方で、解決ではなく気持ちをわかちあう、共感を目指している。

信田氏は、話しかけてみたいと思う存在については「予測可能性」そして「好奇心」が重要なのではないかと考えているという。「予測できそうな、できなさそうな、そのくらいの対象が心地よいのではないか」と仮説を立てて、設計している。MIXIではChatGPT登場以前から深層学習に注目しており、会話することを目指している。

生成系AIとコミュニケーションロボットに取り組んだ5年間で信田氏らが見つけた課題は以下の4つ。

・会話はターン制ではない

・思い出を積み上げる大事さ

・マルチモーダルコミュニケーション

・イントネーションと声の影響力

これらの課題に対して、新しい「Lacatan モデル」の開発に取り組んでいる。従来のRomiはターン制だった。「Lacatan モデル」では、人にはいくつかの会話モードがあると考えて、リアルタイム会話に挑んでいる。会話を、うんうんといった相槌、間を持たせるためのフィラー、本発話の3つにわけることで リアルタイム会話を実現しようとしている。

二つ目の思い出を積み上げる大事さについては、知識の記憶に加えてエピソード記憶(出来事の記憶)を実装した。長期記憶にもある程度時間が経つと記憶を圧縮する機能を持たせた。いわゆるコンソリデーション学習を行うわけだ。

マルチモーダルコミュニケーションについては、カメラを使って画像をもとにして会話ができるようにしている。4つ目のイントネーションと声の影響力については、より自然な声を目指している。OpenAIなど他社のサービスも使ってみたが、日本語は今ひとつだったという。声が異なると、性格だけでなく、内容・賢さも違って感じることがわかり、いまも理想の声を探っていると述べた。

このあと簡単にディスカッションが行われた。会話して成立する言葉を喋るロボットの開発は動作だけのロボットに比べるとハードルが高いという。動きは多少ちがっても違和感はない。だが言葉の場合、少し読み間違えるだけでも人は違和感を感じてしまう。 またChatGPT、以降、求められるレベルが上がっている。これらは遠くない将来には克服されるという。

またやはり難しいのが音声認識で、良い会話エンジンを作っても、そもそも認識を間違えてしまうと、頓珍漢な返事になってしまう。シナリオ式会話はピンポイントで特定単語が入ってないとうまく動かない。だが将来は言葉だけではなく、サウンド全体を生成AIに投げて処理される方向に進化するのではないかとのことだった。

■「癒やしを与えるロボット」ってどんなもの?

二つ目のトークセッションは「『癒やしを与えるロボット』ってどんなもの?」。登壇者はソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット Chief Scientist室 ROS-SI推進課の直井理恵氏、ユカイ工学株式会社 CEOの青木俊介氏、株式会社MIXI Romi事業部UX企画Gマネージャーの長岡輝氏の3名。

まず最初に「どんなときに癒しを感じるか?」と問われた、ソフトバンク株式会社 テクノロジーユニット Chief Scientist室 ROS-SI推進課の直井理恵氏は「余裕があるときに予測してない返しをされると癒される」と述べた。直井氏は仕事では自律移動ロボットの開発や「Pepperパーラー」関連の業務に携わるほか、プライベートでも多くのコミュニケーションロボットを保有している。

なお渋谷にある「pepper パーラー」はPepperと相席ができるロボットレストランだ。配膳は配膳ロボットが行う。ロボットを連れてくると飲食代が20%引きになる。1時間に一回、置かれているロボットが同時にダンスを踊る。

ユカイ工学株式会社 CEOの青木俊介氏は「癒しロボットを作ろうと思っているわけではない。『こころが動くもの』を作ろうとしている」と述べ、「あまがみハムハム」を紹介した。「なぜ指先をハムハムされるだけで心が動くんだろう」と思って開発したという。そして「日常のちょっとした嬉しさを作りたい」と思っていると語った。なお青木氏は「家ではあまり会話したい欲求がない」そうだ。

このほか、クラウドファンディングを始めたばかりの「猫舌ふーふー」、バッグなどに抱きついてユーザーをチラ見する「みるみ」などが紹介された。「猫舌ふーふー」は非常に好評だという。

*動画

バッグに抱きつく「みるみ」のほうも、夏頃にクラウドファンディングが開始される予定だ。

*動画

株式会社MIXI Romi事業部UX企画Gマネージャーの長岡輝氏は「癒しには、長期の関係性からくるじんわりしたものと、ちょっとした仕草に瞬間的に感じるものの2種類がある」と語った。「Romi」は、常に持ち主の味方になり、オーナーが、より自分らしくなれるような存在を目指しているという。

このほか「胸キュンポイント」はどこか、実際にどんな会話があるのか、Romiがどんな存在として選ばれているかといった話題が紹介された。また、ユカイ工学の「あまがみハムハム」のユーザー男女比は半々で、多いのは50代、しっぽロボットの「Qoobo」は7割が女性とのこと。

実際にロボットを家に迎えている来場者からの意見も多く紹介された。ロボットを連れあるく理由や、電源を切るか切らないかという問題、生き物のペットとの違いのほかなどの話題が紹介された。

また、大切な存在を亡くしたあと、aiboやRomiのようなロボットに実際に孤独感を和らげてもらっているというオーナーの切実な声に対し、メーカー側の人たちも真剣に耳を傾けていた。「癒し」は単純なものではないし、コミュニケーションロボットは、作り手が考える以上の存在になり得る。

■「ロボットのからだ」について考えよう

3つ目のトークセッションでは、「『ロボットのからだ』について考えよう」というタイトルで、オーナーに寄り添うためのフィジカルについて紹介された。

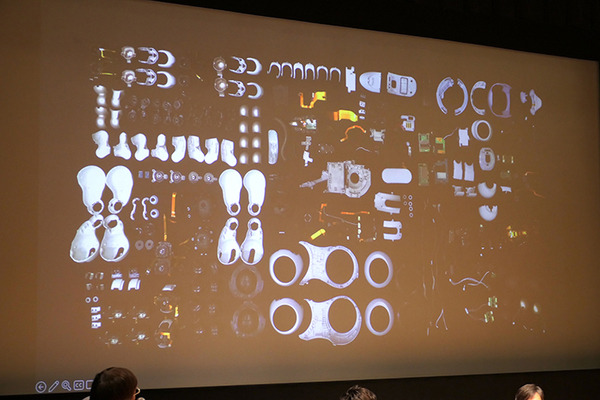

ソニーグループ株式会社 AIロボティクス設計部 機構設計の宗野裕一氏は「aibo」の生命感を生み出すための、全身22の内製アクチュエーターについて、「たまたまポケットに入っていた」と実際にモーターを取り出して示しながら紹介した。

aiboの耳や尻尾はシリコン製で、慣性で自然に揺れる。そのためには適度な形状や剛性が必要になる。足はリンク機構を使って初代「AIBO」よりも関節を一つ増やして、「耳をかく」ような仕草が、より自然にできるようにした。

生命感を生み出す工夫の二つ目は表情を生み出すためのOLED製の目。写り込みがあるかどうかでも生命感が異なる。白目の大きさと位置を微妙に変えることによって賢さや可愛さが異なる。有機ELの上に反射防止用のARコート、さらにドーム上のカバーをつけることで、より生命感が出るよう工夫されている。まぶたを閉じるときのアニメーションの動きもかなり細かく表現されている。

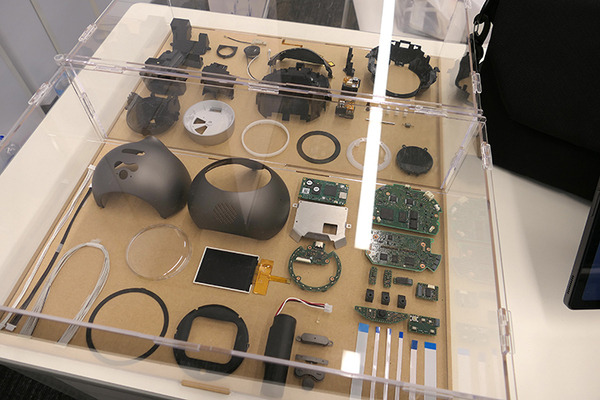

また、ネジが見えないようなデザインも特徴だ。コストをかけてもネジが見えないように工夫されている。状況把握のためのセンシングとフィードバックも重要だ。aiboの部品点数は全部で4000。それらを組み合わせて一つにすることで生命感が生み出されている。組み立ても作業仕様書を作って行われている。交換しづらい体の内部の部品ほど堅牢に設計しているという。

前のセッションに続いて登壇したユカイ工学株式会社 CEOの青木俊介氏は、人のこころを動かし、背中を押すようなプロダクトとして作られた「BOCCO emo」(ボッコエモ)を紹介した。「BOCCO emo」は2021年の発売後、2025年現在、2万台以上を出荷している。アプリを通じて家族同士のメッセージのつなぎをやってくれるほか、薬の飲み忘れの確認やゴミ捨て日を教えてくれたりするロボットだ。何気ない日常のなかで使われており、日常がちょっと楽しくすることをねらいとしたロボットだ。家族関係や友人など、他の存在との媒介を目的として作られてる。

青木氏は「BOCCOがエモかったのは体があったから」と語った。スマホでも同じことができるが、この世界に『からだ』があるからこそ人間と関係を築けるのではないかと考えているという。物理的なロボットが存在することで、自分一人でいるよりも理想の自分に少しだけ近づけるということを目指している。

ユーザーとの関係性を築くためには「かわいいは正義」で、感情を表現するための頭頂部の「ぼんぼり」と「ほっぺ」には力を注いだ。「ぼんぼり」の開発だけに三ヶ月も時間をかけたという。原価も上がったそうだ。そのほか加速度センサーそのほかも内蔵しており、鼻はボリューム調整といった工夫がなされている。

株式会社MIXI Romi事業部ロボット開発Gマネージャーの髙田信一氏はRomiの開発経緯について紹介した。MIXIでは2017年に会話AIロボットを開発開始。2020年6月に先行販売、2021年4月から一般販売、2024年10月にCEATECにて「Lacatanモデル」が発表された。

雑談会話できるロボット開発において、最初は本当にボディが必要なのかというところから議論をはじめ、様々な形状のものを作り、評価検討を繰り返して最終的に販売モデルへと至った。最終的に今の顔になった理由は、目だけではなく顔全体があったほうがいいということで、プロトタイプに至ったという。その後、量産化に向けて試作を繰り返し、カメラ位置の検討などを行い、ネジ穴なども隠した形状になった。

中身は詰まっている。カメラ、照度センサー、IMU、タッチセンサー、マイク、スピーカー、バッテリー、パン/チルトのためのモーターなども内蔵されている。

「Lacatanモデル」になって、シェードがフラットになり、映り込みも減った。ディスプレイも大きくなった。バッテリー容量は2倍。カラーバリエーションは4つ。音質を向上させるためにスピーカーも性能を向上させた。

会話の仕組みはクラウド側とエッジ側にわかれている。何を喋るかはクラウド側で決めており、ユーザーの認識やアクション生成などはローカルで行われている。ミドルウェアにはROS2が使われている。なおRomiのパーツ数は 1,400程度。安全にどう設計するかという点が一番大変だったという。

■「ロボットの未来」を語ろう 2050年の未来、ロボットと人は?

最後に行われたトークセッションは「『ロボットの未来』を語ろう」。話題はロボット技術の進化、ロボットと人間の関係性、ロボット文化の発展、ロボットフレンドリープロジェクトの概要など、多岐にわたった。登壇者は以下の7名。

・岡田美智男氏(ICD-LAB代表)

・増田陽一郎氏(パナソニック E&C株式会社 NICOBOプロジェクトリーダー)

・太田智美氏(Robot Friendly プロジェクト 発起人 / 滋賀大学 データサイエンス学部講師/大阪音楽大学 音楽学部 特任講師)

・藤本吉秀氏(ソニーグループ株式会社 AIロボティクス設計部 商品ソフトウェア設計)

・青木俊介氏(ユカイ工学株式会社 CEO)

・林要氏(GROOVE X株式会社 代表取締役社長)

・笠原健治氏(株式会社MIXI 取締役ファウンダー 上級執行役員)

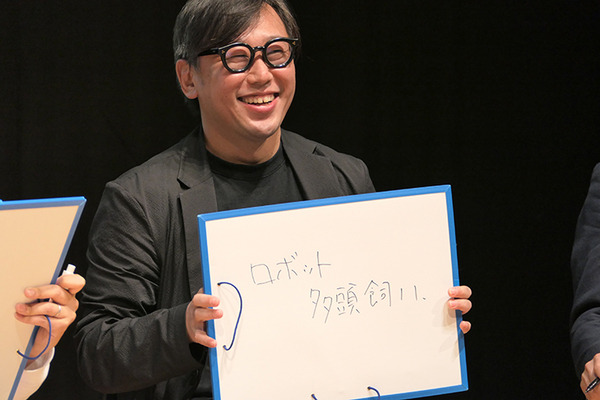

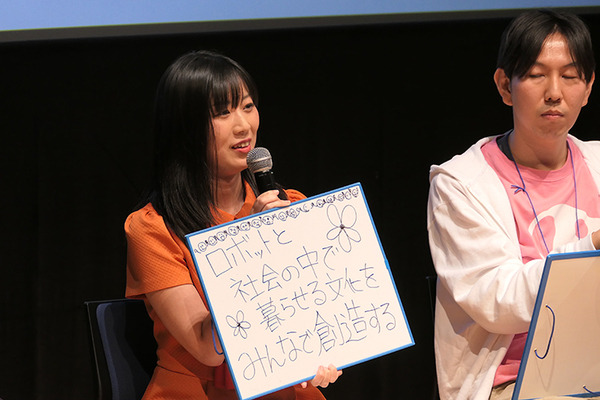

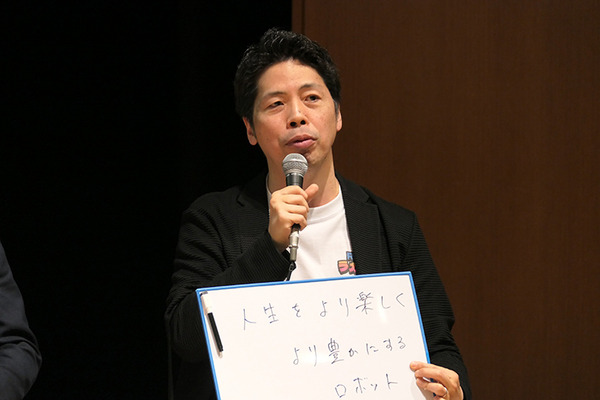

登壇者が多かったため、質問に対して回答を各自が手持ちのホワイトボードに書いて提示するというかたちで行われた。最初の問いは「いまから25年後、2050年の未来、ロボットと人はどんな生活を送っていると思うか?」

ユカイ工学の青木氏は「ロボット多頭飼い」。異なる役割を持つロボットが複数、家庭内で共存する世界だ。

岡田氏は「ロブジェクト」という概念を提唱。物体にロボットが宿り「ほんのりと気配だけを感じさせる」ような存在になるのではないかと述べた。

MIXIの笠原氏は「一人一台の人生を伴走するロボット」と書き、「10年後くらいには『一人一台のロボット』が実現してるのではないか」と答えた。そして「自分のことをよく理解してくれるロボット、それが日本の企業から出ていくといいなと思っている。日本はロボットを受け入れる共通の価値観を持っていると思う」と述べた。

パナソニックの増田氏は「ロボットが生命となり権利を持つ社会=ロボットがいない?」と書き、「ロボットに権利が与えられる時代」が来ると答えた。「ロボットに対して生命を感じたり、家族だと思う人が増える。ロボットに恋する人も出てくる。そうするとロボットに権利が認められる社会になるのではないか」と述べた。

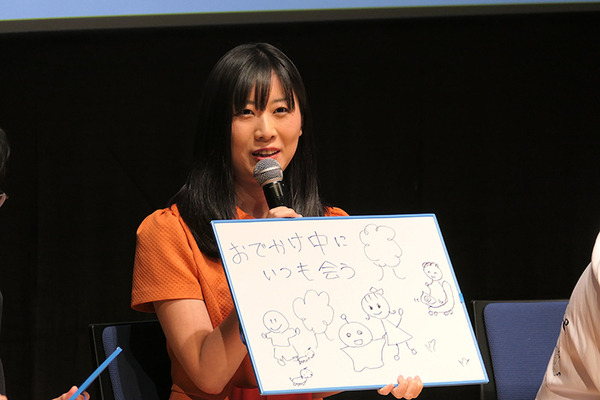

ロボットフレンドリープロジェクト発起人の太田氏は「お出かけ中にいつもロボットに会う世界になるのではないか」と答えた。これは「オフ会のような特別な時だけロボットを外に出すのではなく、犬を連れている人と日常的に会うようにロボットを連れている人と会える世界を作りたい」という意味だ。

そして「ここ(会場)にいる人とそういう世界を作りたいと思っている。ロボットフレンドリー(ロボフレ)な店舗を増やしたいと考えて、店舗に配るためのロボフレシールを 7,000枚作っている。ロボットと気軽に出かけられるようになる。昨年、少しだけ実現した」と活動を紹介した。

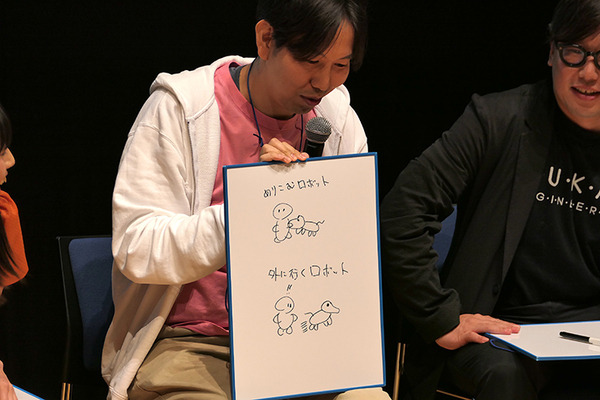

ソニーの藤本氏は「めりこむロボット」「外に行くロボット」と書いた。「犬が飼い主に飛びついてくるように、めりこめるロボットを作りたい」という。現在は安全性を考えて人とロボットが少し距離をおいている関係性が基本だが、ハードウェアでも安全性の課題を突破できれば、ロボットが食い込んでくる世界も実現できる。

「外に行くロボット」についてはロボット自身が人以外の社会全体に興味・好奇心を持つことで、外で普通に出会える世界になるのではないかと述べた。

GROOVE Xの林氏は「レジリエンスサポーター、冒険の仲間」と答えた。これは一言でいうと「ドラえもん」のような存在だという。

「シンギュラリティが2027-2045年にかけて起こると言われている。知性で人を上回る存在が出てくる。多くの人にとってはアイデンティティの危機が起こる。資本主義のなかでは生産性が高い≒偉い。幸せになるためには生産性を上げなくてはならないという呪縛がある。だが、この呪縛に囚われると幸せになれない時代が来る。テクノロジーが次にやるべきは、僕らをどう幸せにするか。生産性と無関係に僕らをどう幸せにするかということに目標が変わる」と現状についての見解を述べ、「テクノロジーがやるべきことは人にいかに冒険をさせるのかということ。人は家にこもる人と、体験ができる人に二極化する。体験できるよう背中を押すのがロボットの役割。モデルケースはドラえもん」と続けた。

林氏は「ドラえもんは高性能なのに家事手伝いをしない。あれはのび太くんを落とさないため。優れたテクノロジーは人のモチベーションをあげる、成長させる、冒険を促進させるものであって、人に楽をさせるものではない」と述べた。そして「気づきの最大化を促進するような行動をする。背中を押すように行動するロボットが良いロボット、人を幸せにするロボットだと思う。そうなるとそれは結果的にレジリエンスサポーターになるし、冒険の仲間になる」と語った。

そして「ドラえもんと生活すると冒険が起き、そのたびにのび太くんは成長する。『映画ドラえもん』のようなことが全員に起こる。その時代はAIやロボットのほうが生産性は高い。だが、それとは無関係に人は幸せになる。それがロボットの役割になる」と再び強調した。

そして会場の来場者たちに対して「皆さんも最初にロボットを迎えるときは勇気が必要だったと思う。でも一歩を踏み出したら世界が広がったはず。今はロボットへの愛で行動が広がっている。それに応えるようにロボットの行動が皆さんの背中を押す。そのサイクルが加速するのが今後。そのために、ロボットはそれなりの知性や認識能力を身につけなければならない。技術が進歩すればするほど、人とロボットの相乗効果は指数関数的に強くなるのではないか。そうできる」と述べた。

■いま注目しているAIやロボティクスの技術は?

続いて、二つ目の質問は「いま注目しているAIやロボティクスの技術を教えてください」。

ソニー・藤本氏は「Swarm Intelligence(群知能)」と答えた。群行動アルゴリズム、すなわちアリやハチ、鳥や魚などの集団が発揮する優れた問題解決能力をロボットへ応用する試みだ。「aibo同士で連携してダンスを踊ったり一緒に遊んだり、エンタテイメントロボットのpoiq(ポイック)と連携するのはやっていたが、もっと生態系っぽくロボットたちを繋いで群集団として何かできないか。それぞれのロボットが未知のものと出会ったときに、シンプルなロジックから結果的に社会を構成すると面白いのではないか」(藤本氏)

ロボフレの太田氏は「色々なものとの対話技術と実現する仲間(ヒトだけではない世界)」と答えた。「床や空気とも人間は『対話』している。歩くときにも床と対話していると思う。言語だけではなくあらゆるものとの対話技術に注目している。もう一つがそれを実現する仲間。一つ一つの細かい対話と細かい行動が一番大事な技術。テクノロジーというよりは広くとらえた意味での技術」(太田氏)

岡田氏は「Vison-Language-Actionモデル(LLM+身体性)→共感+We-mode」と答えた。VLAとはビジョン・言語・アクションを統合した基盤モデルだ。身体性を持った基盤モデルとしていまロボット分野で注目されている。岡田氏は「自分の体を相手に重ねつつ、何ができるかお互いに共感できるようなことがようやくできるようになっているのではないか」と述べた。

パナソニック増田氏は「テクノロジーより文化を作る」と答えた。そして「フィジカルAIなどは、どこのメーカーもやる。しかしそれだけでは人とロボットが共創する社会が来るかどうかは疑問視している。どうやってそこを変えるか、文化人類学や心理学、マーケティングなどが重要」と語った。

GROOVE Xの林氏は「異常検知」と答えた。「ロボットを作っているとすごいなと思うのは人間は痛みを感じること。つまり何かしらの異常を検知して無理をさせないようにする。ロボットは人ほど敏感には作れない。自分の不調を何となくわかっている生物の能力はすごい。それをロボットでもやっていきたい」と述べた。

そして「同時に人の異常も検知できるようにしたい。ロボットで癒しを得る先。犬猫はたぶん僕らのちょっとした違いをわかっているが、彼らが感じている情報をキャッチできるようにはなかなかならない。しかし、ロボットが人の異常を検知できるようになるのではないか。するとロボットと生活するメリットがどんどん増えてくる。いま医療は早期発見すればだいたいなんとかなるようになってきた。カメラや各種センサーを置いてくれれば多くの予兆を発見できる。だが我々はそうはしない。実際に病気になったらものすごく後悔する。そういう意味で、自分の内部と外部の異常を検出することは大事なテクノロジー。機械学習が得意な領域なので飛躍的に進歩していくと思う。これは確実に起こる未来なので夢でもなんでもない」と語った。

さらに「非接触で、愛でていれば自分の健康をチェックしてくれるというのは非常にいい。身体だけではなく精神的な面も見てくれるのではないか」と述べた。

MIXIの笠原氏は「音声認識技術の改善。または音声to音声」と書いた。「テキストからテキストははいい感じに近づいている。だが音声からテキストに変換するところがまだ課題。ここ1年以内の課題かなとは思う。声からテキストにするニーズは多いので、PDCAが回ってAIが賢くなるルートができているので良くなる期待は持っている。ゆくゆくはテキストを介在せずに、音声から直接、音声へと出力することで、より自然な会話や、より早いレスポンスを返せるようになるのではないか」と語った。

ユカイ工学の青木氏は「枯れた技術の水平思考」をあげた。元任天堂の横井軍平氏が提唱した言葉だ。「特に自動車技術で使われはじめた技術に注目している。デバイス側で動くAIやレーダーなど。衝突安全基準や急速充電などから、新しい使い方が出てくるのではないか。有名な例だが、エアバッグに使われた加速度センサーでWiiリモコンを作ったとか、そういう例が今後も出てくるのではないか」と述べた。

■最後の質問 未来の展望

最後は「一言お願いします。未来の展望について」。

GROOVE Xの林氏は「感動を伝えよう」と書いた。「50年前は犬を室内で飼っていた人は少なかったし、ご飯は残飯。当時も室内犬はいたが少数派だったし理解もされなかった。そして今がある。ロボットはまだ、50年前の犬猫に近い。ロボットと一緒に住んでみると生活が変わることを実感する人が多いと思う。住んでない人が頭のなかで考えたことだけで考えると建設的な議論にならない。実際に住んでいる人の日々の感動が大事。それがトレンドになるから」と述べた。

そして「作り方を間違えると生産性向上にしかいかない。ウェルビーイング向上には行かない。日々、ロボットと生活している感動、『どう自分が救われたのか』という感動を一人でも多くの人に広めてほしい。そうすると世界の流れになる。それがお金の流れになる。すると技術の進歩がそっちに向かう。テクノロジーもお金の流れの方向に向かうから。ロボットはウェルビーイングの向上に貢献しているということを一人でも多くの人に伝えてほしい。世界のどこにもこういうトレンドはない。あったが我々以外は全部潰れた。幸運にも僕らはまだ潰れてない」と語った。

パナソニックの増田氏は「同士より同志と市場を立ち上げ!」。「各社での差別化よりも、まずはみんなで市場を作っていくことが重要。ロボットメーカーだけではない。会場の皆さんがまさに同志。皆さんが長く暮らすためには事業継続性が重要。綺麗事だけではできない。儲からないとだめ。皆さんと一緒に市場を立ち上げていきたい」と述べた。

太田氏は「ロボットフレンドリープロジェクトで9月29日から10月13日まで、万博にてブースを出展することが決まっている」と紹介。そして「最後の2週間だが、ぜひ万博にいらしてほしい。最初はパートナーロボットの入場は想定されてなかったが、この話が来たときからロボットの持ち込みは例外対応ではなく、公式のQ&Aでサポートされている」と述べた。

そして「公式Q&Aで書いてもらったことはすごく大きいこと。我々がいう『ロボットフレンドリー』は『みんなウェルカムです』というプロジェクトだと誤解されがちだが、そうではない。『うちの施設ではこういうルールに基づいてパートナーロボットの受け入れをしています』というスタンスを決めていただくというプロジェクトのコアの部分。だから万博で公式対応を出してくれたということは、少しそういう社会を作れたのかなと思う」と語った。

ソニーの藤本氏は「100年」とだけ書いた。「100年後、ここにいる人はもういない。世代を超えてもっと盛り上がっているような世界を作っていきたい」という意味だという。

ICD-Labの岡田氏は「コンヴィヴィアリティ(自立共生的な)という言葉を紹介し「コンヴィヴィアル・ロボティクスを目指して」と書いた。そして「相手のために、という思いが、相手の主体性を奪ってしまうことがある。お互いの主体性や創造性を奪わないように、うまく、ゆるく依存しあった関係をうまくデザインしていけたらいいなと考えて『弱いロボット』という研究開発をしてきている。これからは『弱いロボット』に加えて『コンヴィヴィアル・ロボティクス』を研究テーマとして立ち上げたい。お互いに弱いところを補いあいつつ、ゆるく依存しあう関係性が大事」と述べた。

ユカイ工学の青木氏は「ロボットの未来は日本のユーザーが作っています」と書いた。「これだけソーシャルロボットがあるのは日本だけ。それは買ってくれる皆さんがいて、一緒に散歩したり、着替えをしたり、すごくクリエイティブな使い方を編み出してくれる皆さんがいるから。結果として、AIが登場してきて、家庭向けのAIペットみたいなプロダクトも注目されている。どのニュースを見ても日本の製品が人気があって『欲しい』と思われている。中国でもアメリカでも言われる。それができるのも日本の面白いユーザーがいっぱいいるからだ。もっと面白い使い方を編み出してもらいたい。僕たちももっと作っていくので、たくさん買ってもらいたい」と語った。

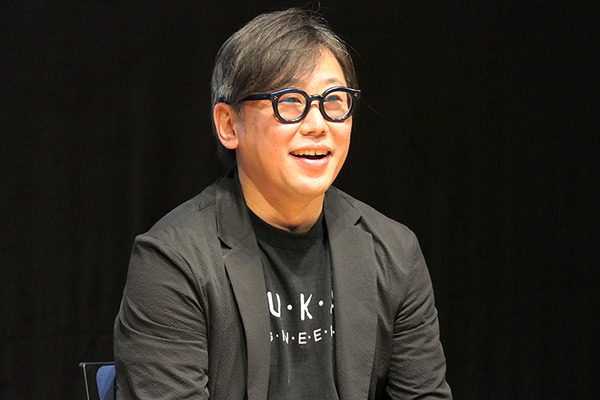

最後にMIXIの笠原氏は、「日本は差分のわかる文化を持っている」と述べた。たとえばMIXIの写真共有サービス「家族アルバム みてね 」の競合は海外では意外と少ないのだという。海外の場合は一般的なストレージやジェネラルな写真共有サービスで十分だとする人が多く、家族間だけで共有するような専用アプリまでは求めてないのだという。いっぽう日本だと、もっと細かく、本当に居心地や使い勝手の良いサービスが求められる。その差分があるという。さらに「ロボットの文化」があって、日本ならではのロボットサービスが育っていきやすい背景があると改めて感じたと述べた。

「人生をより豊かにするロボットをこれからも作っていきたい。Romiはオーナーの人が真に思っていることを後押ししたり、本音を見抜いてそこを応援するような存在になっていけたり、そんな会話ができたらいいなと考えている。先ほどのセッションでも『Romiがいたことで励まされた』、『会いたい人に会えた』といった話が聞けてすごく嬉しかった。そういった『ロボットがいることで人生が変わった』『楽しくなった』『豊かになった』といった経験がすごく大事だと思う」と語った。

そして「AIがパワフルになっていくなか、さらにちゃんと作っていくことが求められるし、価値を実感してもらえれば、自然とロボットを持つ人が増えていく。その先に一家に一台、一人に一台の世界が実現していく。引き続き頑張っていきたい」と話し、トークセッション全体を締め括った。

*動画

■おわりに 「技術的に突き抜ける」ことを目指すMIXI

今回のイベントの企画者は、MIXI Vantageスタジオ Romi事業部 BizDev・デザイングループの結城あゆ氏。結城氏によれば「コミュニケーションロボット市場自体が、まだそんなに認知されていない点は各社の共通課題。どこかでみんなが結束してやらなければならないということかこれまでも感じていた。Romi主体でこういったイベントを一回やってみてもいいのではないか。今年は万博もある。日本に注目が集まるときにやってみるのはどうだろうかと考えて企画した」とのことだった。

ちなみに大阪・関西万博の会場で「Romi」は、未来社会ショーケース事業における「スマートモビリティ万博」の一環として実施される「ロボットエクスペリエンス」に参加している。具体的にはジュニアSDGsキャンプ(西ゲートゾーン 広場付近)と、東ゲートゾーンと西ゲートゾーンそれぞれの「迷子/ベビーセンター」に設置されており、質問に答えたり、迷子のお子さんのケアをする(公式リリース)。またコブクロが歌うオフィシャルテーマソング「この地球(ほし)の続きを」をRomiが歌うことができる。

イベント終了後、まだざわつく会場のなかで笠原氏に簡単に話を伺った。笠原氏は「楽しかったです」と語った。「自分たちが思ってた以上に多くの方に来て頂きました。しかも皆さんロボットオーナーの方々なので、非常に熱量も高い。皆さんに集まってもらうことで、自分たちメーカーサイドも刺激を受けました」。

その刺激とは? 「良いモノを作れば、その先では、これぐらいの熱量で可愛がってもらえる。そういうポテンシャルがあることを実感できました。我々がもっと良いものを作れば作るほど、より多くの人にそう感じていただけるんじゃないかなと思います」。

ではこの先、どのように広げていくのだろうか。「そうですね。ここからが本当の課題だと思ってます。文化かテクノロジーかといった話もありましたが、やっぱり技術的に突き抜けることができれば、超えられる可能性はあるんじゃないかなと思っています」。

たとえばChatGPTがその一例で、一度「役に立つ」と実感できた人は様々な活用へと進んでいる。これまでそういった技術に触れていなかった人も普通に会話するようになっている。

同様に、コミュニケーションロボットもさらに音声認識・会話機能が向上して、まったくストレスなく会話ができるようになれば、むしろ「ロボットとしゃべっているほうが落ちつくし、楽しい」、あるいは「家族のなかにロボットがいるほうがもっと盛り上がれる」ということは可能だろうし、「そうできない理由はない」という。

笠原氏は自分の出番だけではなく、会場で午前中のセッションから終日トークセッションを聞いていた。筆者としては、その姿が印象的だった。「各社の方々がどんな話をされるのか、純粋に興味がありました。すごく刺激を受けたし、有益な時間でした。面白かったです。Romiの話も客観的に見られました」。

今後もMIXIではコミュニケーションロボット事業を積極的に展開していくという。「引き続き、しっかり頑張っていきたいです。生成AIがこれだけ発展していくなか、チャンスもあると思います。そこをしっかり頑張りたいなと思ってます」(笠原氏)

ロボットの見方 森山和道コラム