ソフトバンク株式会社、三菱ケミカル株式会社、慶應義塾大学、およびJSR株式会社は、慶應義塾大学内のIBM Q Network Hubにて「量子コンピューターを用いた大規模なエネルギーギャップ計算手法」の開発に成功し、その成果が米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載されたことを発表した。

量子位相差推定とテンソルネットワークを組み合わせた新手法「TQPDE」を開発。IBMの商用量子コンピュータ上で最大32量子ビットの大規模エネルギーギャップ計算に成功し、超伝導型量子コンピューターのエラー抑制技術を用い、従来の5倍以上の規模で実用的な量子化学計算を実証した。

なお、「IBM Q Network Hub」は、慶大と日本IBMが2018年5月に慶大理工学部に開設した最先端の量子コンピューター研究拠点。IBM が開発した最先端の量子コンピューターのクラウド利用を可能とするアジア初の「IBM Quantum Hub」であり、産学共同の研究拠点としてソフトバンクは2023年に参画した。

「テンソルに基づく位相差推定(TQPDE)」を提案

本研究では、量子位相差推定とテンソルネットワークによる量子回路圧縮技術を組み合わせた新たな手法「テンソルに基づく位相差推定(TQPDE)」を提案した。この手法は、IBMのゲート型商用量子コンピューター「IBM Quantum System One」および「IBM Quantum System Two」を用い、Q-CTRLのエラー抑制モジュールを活用して実装された。

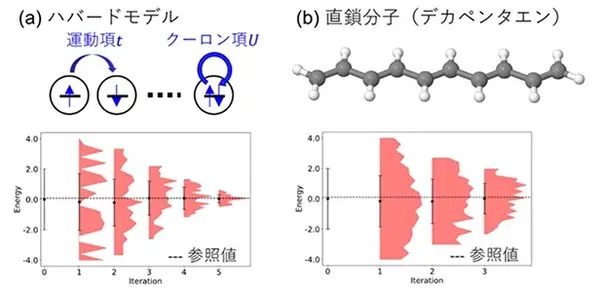

実験では、最大32量子ビットのハバードモデルおよび20量子ビットの直鎖分子(デカペンタエン)に対してエネルギーギャップの高精度計算に成功し、従来の最大6ビットから大幅に規模を拡大した。

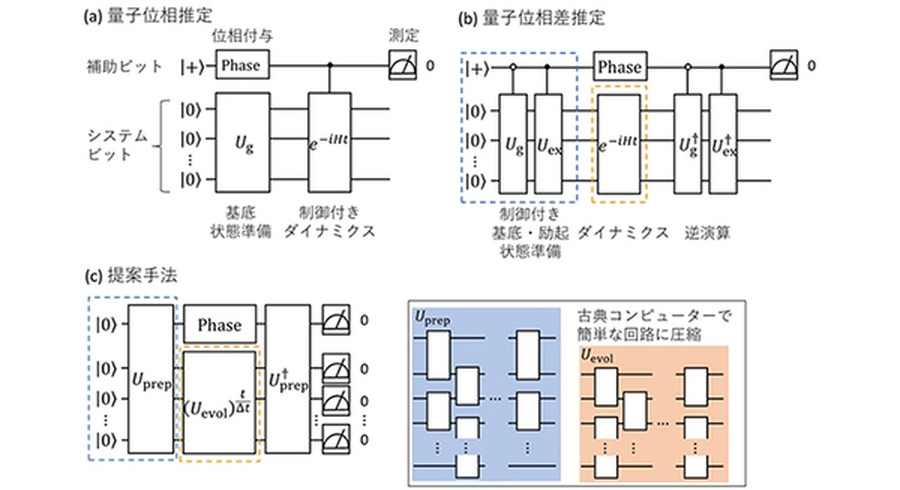

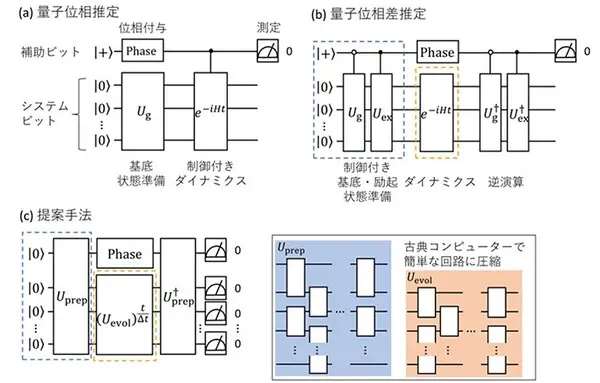

(a)量子位相推定(ベイズ型)の回路図。最上のビットが補助量子ビットでそれ以外がシステムに対応する量子ビット。Ugで近似基底状態を準備し、Phaseで位相を付与し、制御付きダイナミクスexp(-iHt)を実行し、最後に補助ビットを測定する。X測定で0が測定される確率が位相によって(コサイン関数の形で)変化し、位相が基底状態エネルギーと一致する時に確率ピークをとる。ダイナミクスの時間tを変化させることでピーク幅を変化させ、イタレーションごとにエネルギー値を絞りこんでいく。

(b)量子位相差推定の回路図。エネルギー絶対値の代わりに、二準位間のエネルギーギャップを計算。それに合わせて基底と励起状態を準備するための制御付き準備回路(それぞれUg, Uex)を準備。状態準備回路が制御付きになっている代わりにダイナミクスの制御がなくなっており、計算コストが下がりる(一般に状態準備の方がダイナミクスより簡単)。

(c)提案手法の回路図。テンソルネットワークを用いて状態準備回路とダイナミクス回路を古典コンピューターで近似的に圧縮した回路を取得(それぞれUprepとUevol)。古典コンピューターで効率的に計算できるのは短時間のダイナミクスのため、まず短時間Δtのダイナミクス演算を古典コンピューターで圧縮してUevolを作成したのち、それをt/Δt回重ねることで、量子回路上で長時間のダイナミクスを実行。測定では全ビットのZ測定で0が得られた確率を利用。この測定により、ノイズが指数的に抑制される。

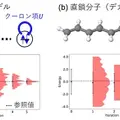

(a)ハバードモデル。ハバードモデルは電子の相関を取り扱うシンプルなモデルで、運動エネルギー項tとクーロンエネルギー項Uから構成される。下側は計算結果(32ビットシステム)。赤色の分布が位相の値ごとにサンプルされた確率分布で、分布のピークがエネルギーギャップに相当。横軸のイタレーションが増加するほどダイナミクスの計算時間が伸び、分布(つまりコサイン関数の周期)が狭まる。イタレーションごとに分布が参照となるギャップ値(破線)に収束する様子が見られ、提案手法が実機でも動作することが確認された。

(b)直鎖分子。分子システムはハバードモデルよりも相互作用が複雑だが、軌道の局在化処理を行うことで、20システムビットのデカペンタエンの実行ができた。

大規模エネルギーギャップ計算に成功

分子の物性は電子の状態計算により明らかにされるが、電子数の増加に伴い、計算コストが指数的に増加するため、従来は近似手法が主流だった。

特に電子相関が強い複雑な物質では、密度汎関数理論(DFT)などの近似では十分な精度が得られない課題があった。

量子コンピューターは量子もつれや重ね合わせの特性を活かし、これらの計算を指数的に高速化できると期待されているが、ノイズの多さや大規模回路の実行困難さが障壁となっていた。

量子回路圧縮を組み合わせた手法を提案

今回、大規模な分子のエネルギーギャップを高精度で求めるために、エネルギーギャップの計算手法のひとつである量子位相差推定とテンソルネットワークによる量子回路圧縮を組み合わせた手法を提案した。

この手法を日本IBMのゲート型商用量子コンピューター「IBM Quantum System One」および「IBM Quantum System Two」上で、Q-CTRLエラー抑制モジュールを用いて、標準的なトランスパイルの7242制御Zゲートレベルで、ハバードモデルおよび直鎖分子に対して実行。結果として従来の5倍以上である最大32量子ビット(32スピン軌道)のシステムに対するエネルギーギャップの計算に成功した。

この結果は大規模な分子の物性を高精度に解析する道を切り拓くことが期待できる、としている。

ソフトバンク、慶大、三菱ケミカルおよびJSRは、今後も量子コンピューターを用いた幅広い実応用の技術確立を進めていく考えだ。

・三菱ケミカルグループ:菅野 志優、小林 高雄、高 玘

・慶應義塾大学:杉崎 研司(当時)、中村 肇、山本 直樹

・ソフトバンク株式会社:山内 啓嗣

・JSR株式会社:佐久間 怜

(敬称略)

【掲載論文】

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2425026122

https://www.softbank.jp/corp/technology/research/story-event/082/