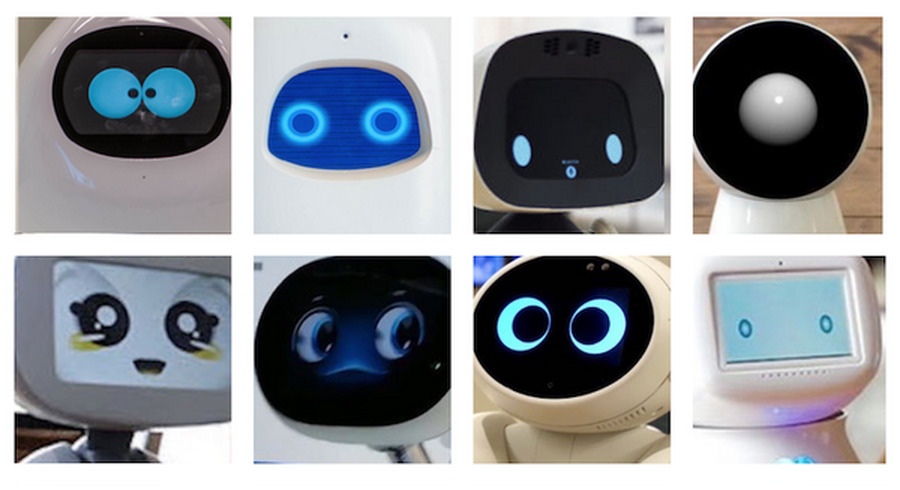

最新コミュニケーションロボットの「顔」に着目すると2種類に分類できる。それは顔がディスプレイになっているかどうかだ。

人間がコミュニケーションロボットとやりとりするのに欠かせない要素として、ロボットの表情があげられる。このロボットの表情をディスプレイを使うかどうかは非常に大きなアプローチの違いだ。顔がディスプレイでなければ、目や口をLEDで光らせることでロボットの感情やしゃべる動作を表現する。一方、顔がディスプレイの場合、その表示範囲内でさまざまな表情を作り出せるからだ。

今回は顔がディスプレイで構成される「ディスプレイタイプ」の主要なコミュニケーションロボットを紹介(順不同)しながら、ロボットの顔がディスプレイであることについて考えてみたい。

顔面ディスプレイのロボットたち

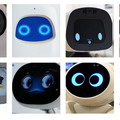

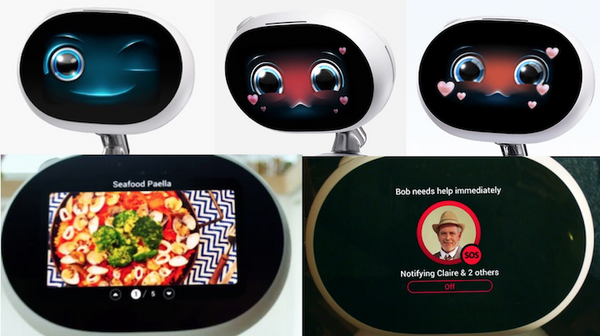

Tapia

MJIのTapiaは現在販売されているコミュニケーションロボット。

表情が変わるだけでなく、カメラやアプリケーションの情報が表示できる。

Musio

AKAのMusio。英会話学習ができるロボット。

小さいディスプレイだが、表情がわかる。また表情以外の表示も可能になっている。

unibo

ユニロボットのパートナーロボット、unibo。

口の動きは波線で表示。アプリに応じてディスプレイが利用されている。

Jibo

KDDIや電通が出資したことで一躍有名となったJibo。来年には国内発売されることが期待されるロボットだ。他社のロボットとは異なり、一つ目でとてもシンプル・ミニマルなデザインが特徴。

目が一つということで人間の表情とは異なる方法ではあるが、Jiboの感情表現は非常によく伝わる洗練されたユーザーインターフェイスだ。アプリ起動時は画面をうまく活用する。

Buddy

フランスのブルーフロッグロボティクスが手掛けるBuddy。まだ販売は先だが日本導入も期待される動けるコミュニケーションロボット。

好き嫌いはわかれるかも知れないが、漫画的な表情を多用し、もっとも表情豊かなロボットだろう。

Zenbo

ASUSが開発中のロボット、Zenbo。

こちらも表情は豊かで、アプリ起動時は画面をフル活用するタイプだ。

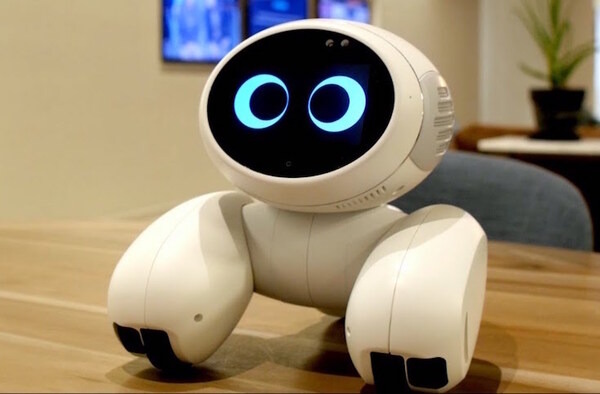

Domgy

北京のスタートアップ企業ROOBOによるDomgy。

表情はディスプレイで表現され、Androidベースのためアプリをインストールこともできる。

シナモン

ドーナツ・ロボティクスがクラウドファンディング中のシナモン。

こちらはまだ公開情報では表情の変化が確認できないが、ディスプレイは活用される方向だろう。

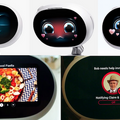

顔面ディスプレイのメリット

顔がディスプレイであることによるメリットは間違いなくある。

冒頭で述べたとおり、表情が豊かになる。これによりロボットとのコミュニケーションがとりやすいと感じる人は多い。またメーカーによるが、顔のデザインをカスタムできるところもあり、今後自分の好みの顔を選ぶのが当たり前になるかもしれない。こういったことはディスプレイタイプの顔でなければ不可能である。

また当然ディスプレイを活用したアプリケーションが使いやすくなる。ディスプレイがなければ、ビジュアルで伝えることはできないからだ。アプリストアなどもロボットの顔から利用できれば利便性は高いだろう。

また見落とされがちなポイントだが、初期設定、特に無線LANの設定などはディスプレイがあったほうがやりやすいのも確かだ。

もちろん、表示だけでなくディスプレイをタッチするというユーザーインターフェイスがあるのも大きなメリットだ。画面がなければ音声認識が入力の中心となり、ストレスを感じることがないとは言えないからだ。

なお、現実問題としてロボットのシステムがAndroidを使っている場合、顔面がディスプレイになる傾向があるといえる。

顔面ディスプレイのデメリット

果たして、顔をディスプレイにすることにデメリットはあるのだろうか?

現状、ロボットに採用されるディスプレイはフラットなものがほとんどで、顔がディスプレイではないタイプに比べて、顔の造形が立体的にはならない。また画面サイズが大きくなればなるほどデザイン的な制約を受ける可能性が高い。デザインは好みの話とは言え、気になる人もいるだろう。

価格面についても、ディスプレイがある分コストは上がる可能性は否定できない。

アプリで画面を活用できるのはメリットとしてもあげたが、顔にアプリの画面が表示されることでロボットっぽさがなくなると感じる人もいる。顔のディスプレイは表情だけに特化して欲しいという考えもわからなくもない。

さらに問題点を強いて言うなら、ユーザーインターフェイスがディスプレイであることが、スマートフォンやタブレットとの近似性を感じてしまう人がいることだろう。あまりにディスプレイによる入出力が便利過ぎると、音声をベースとしたコミュニケーションロボットとしての存在意義を失うかもしれないと考えるのは考えすぎだろうか。

ディスプレイは顔面にあるべきなのか?

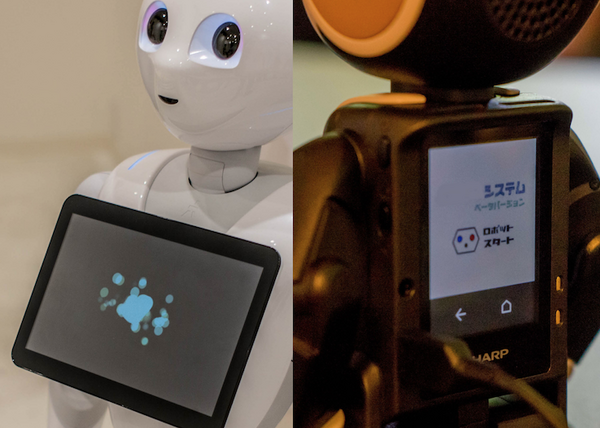

現在、国内で購入な可能なロボットの中に、ディスプレイはあるが顔につけないというロボットがある。

Pepperは胸に、RoBoHoNは背面にディスプレイを持つ。補助的に画面を持つという設計思想は実はとても理にかなっていると思われる。前述のメリットを享受しつつも、デメリットを回避できているからだ。Pepperは業務利用を意識したのか、タブレットサイズのディスプレイをフロントに設置、RoBoHoNはあくまで画面は補助的な位置づけで背面に設置している。どちらもその設計思想は明確で、感心させられる。

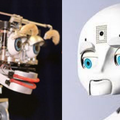

ロボットの感情表現のあるべき姿は・・・?

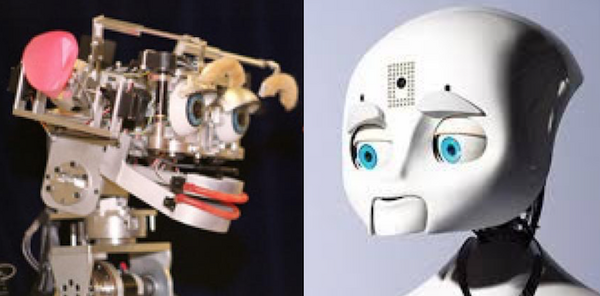

ロボットの顔はディスプレイまたは固定されたものだけなのか、の二択ではない。

口や目やまぶたや眉毛など顔の部位を物理的に動かすことで感情表現を行うロボットも研究が進んでいる。写真はJiboの創業者のシンシア教授の研究ロボットだが、様々な部位が稼働する設計になっている。現状では動かす部位が増えることでコストが大きく嵩むこともあり、市販ロボットでの採用は一部にしか見られないが、今後ありうる方法論だと思われる。

将来的には、顔は各部位が動き、さらに補助的なディスプレイを持つというロボットが現れるだろう。

ディスプレイが顔のロボットはとても良いです。そして、個人的な趣味ですが、複数バリエーションの顔が用意されており、自由に選べたら最高です。Apple Watchのフェイスデザインみたいに気軽に変えられると気分が変えられてとっても良くないですか?

一方、顔ではない部分にディスプレイがついたロボットはとってもありです。さすがです。現時点ではもっとも人気のあるスタイルです。納得です。

なお、目や口など顔の一部が物理的に動くロボットとして現状、CommU、テレノイド、爆・笑太郎、Moorebotなどがありますが、実際に体験するととても表情豊かに感じます。これに画面がついたらさらに良いんじゃないかなと思います。どうでしょう?

そして、そもそもロボットに顔を求めない人もいるんですよね。Amazon Echo、Google Homeなどはまったく擬人化されておらず、顔もありません。それに話しかけることに抵抗がない人にはそれが一番合理的なのかもしれません。顔に関するコストがかかりませんから。でも、僕はスマホに話しかけない人なので(ほとんどの日本人がそうだと思いますが)、やっぱりコミュニケーションロボットには顔というか表情はあって欲しいと思います。