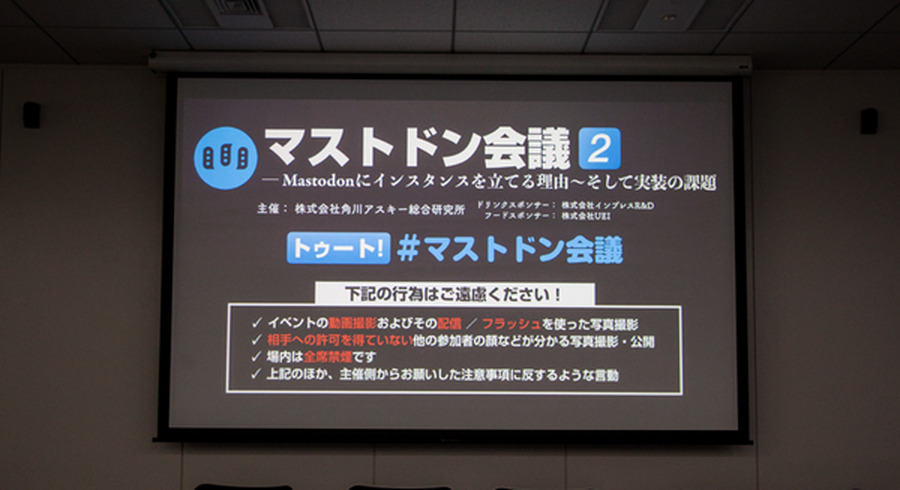

大好評だった初回に続き2回目を開催

前回好評を博した「マストドン会議」。前回会場で2回目の開催が発表されたので即申込をして連続して参加してきました。

今回のテーマは『Mastodonにインスタンスを立てる理由~そして実装の課題』。企業でマストドンインスタンスを立てた3社(ニッポン放送さん、ピクシブさん、ドワンゴさん)にインスタンスを立てる側からの話を聞くという会議になりました。

今回の会場は飯田橋駅から徒歩3分のところにある「KADOKAWA第3本社ビル」。

平日の夜にも関わらず、開演10分前の段階で用意されていた席の8~9割程埋まっていて、前回に引き続き、「マストドン」熱が開始前から伝わってきました。

イベントの司会と進行を務める角川アスキー総合研究所の遠藤氏から、3社のお話を聞く前に「マストドンをお勧めする6つ理由」というテーマでのプレゼンです。

遠藤氏は以下のポイントを挙げました。

・1社の意向に縛られない

・インスタンスが選べ、全体が止まらない

・広告に使われない

・ネット本来の自由さで進化する

・ソーシャルを自社サービスに活用出来る

また、遠藤さんの記事をリツイートした方の言葉を引用し、

「マストドン=SNSのリナックス(みたいなもの)」と結論づけました。

マストドンインスタンス設置のあゆみ

登壇する各社毎にインスタンスの設置の歩みや、苦労している点などを発表していきます。

まずは、東京のラジオ局ニッポン放送さんから。マスメディアとして、どのような流れでインスタンスを立てたのか、感じたことを話されていました。

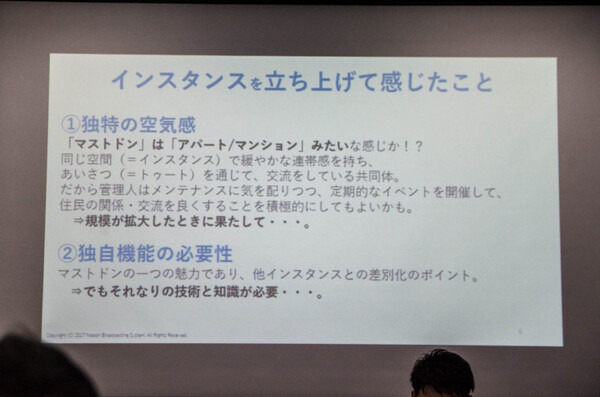

「マストドンはアパート/マンション」でみないな感じということを挙げられていました。マストドンと比べて、Twitterでは有名人が「御殿に住んでいる」という表現は秀逸でした。

また、差別化なども含めてインスタンスの独自機能の必要性も挙げていました。

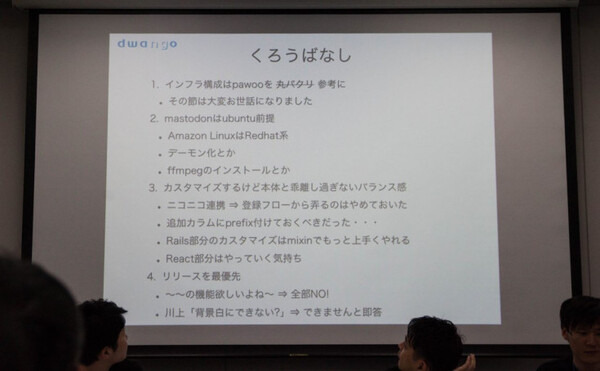

続いはドワンゴさん。巨大インスタンスであるfriends.nicoと同時に、ぬるかる氏も入社しmstdn.jpも持っているドワンゴさん。そのドワンゴさんのマストドンの歩みから苦労話について話されました。

その中でも特に技術的苦労話が参考になりました。

friends.nicoのインフラ構成はpawooを参考にした点は、その当時のマストドンの状況を物語っているかもしれません。

最後はピクシブさん。

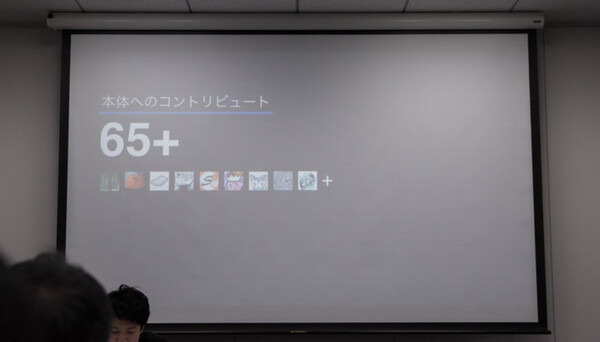

「Pawoo」を運営しているピクシブさん。何故本体へ多くのコントリビュートをしているかについても説明をされました。

pixiv連携や、メディアタイムライン、おすすめユーザー、サムネイル表示など独自機能を多く実装している「Pawoo」ですが、上述の通り、多くのコントリビュートを行っています(このイベント時で65以上)。

大きな理由は「独自機能を増やすと本家がバージョンアップした際に追随するためにマージ作業が発生するため、本家との差分を最小限にしたい」とのこと。また、「リモートインスタンスに早くなって欲しい」という考えも持っていて、それが多くのコントリビュートにつながっているみたいです。

パネルディスカッションへ

3社の各々のプレゼンが終了して、パネルディスカッションとなりました。

内容もインスタンスの運営、マストドンと相性の良いサービスを提供している企業、サービスローンチに対してのユーザーの対応、認証回りの問題、運営ポリシーなど、運営している生の声を聞くことが出来るパネルディスカッションとなりました。

会場からの「季節イベントなどの突発的にアクセスが増える際の対策」についての質問では、「正月より怖いのはバルス」とのこと。その中でも、個人的な意見になるがという前提付きでしたが、「バスルはサーバーが落ちるから楽しいと思う」というピクシブの道井さんの感想が、なるほどと思ったのでした。

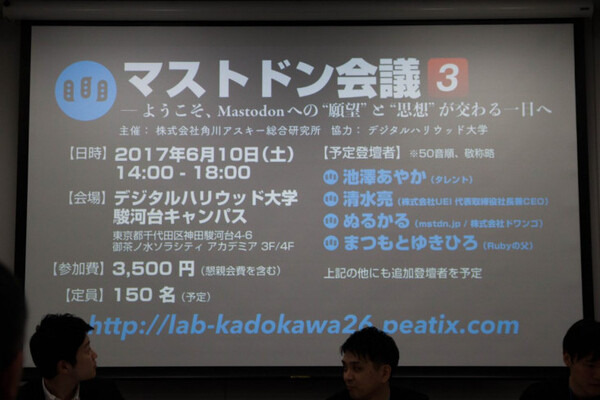

第3回マストドン会議開催を発表

パネルディスカッション終了後、「Interop Tokyo」での「マストドンブリーフィング@幕張」の開催と合わせて、第3回のマストドン会議が開催されることが発表されました。

3回目のマストドン会議は土曜日とのことで、平日の夜だったので参加できなかった方も参加出来る可能性が広がるイベントとなりそうです。そして4時間の長丁場。どんな話になっていくか今から楽しみが止まりません!

参加者同士の懇親を深めるために、懇親会となりました。

乾杯の音頭はmstdn.jp インスタンス運用者のぬるかる (nullkal)氏が務めました。

乾杯の後はライトニングトークへと続きます。

最初のライトニングトークはドワンゴの江添氏。テーマは「マストドンハック」でした。

続いて、UEIの清水氏。前回発表したWebクライアント「Naumanni」が公開とデモ、クソリプ判定AIについてのライトニングトークでした。

まだまだ広がる可能性のある「マストドン」

第1回目のマストドン会議のカオス感から比べると、運営の具体的なスタンスなどの事例が出始めてきたというのが正直なところです。懇親会でお話をした方の中には放送局の方も何人もいたので、マストドンがあらたなコミュニケーションツールになりえる可能性を秘めていることを再確認しました。

発表されましたが、「Interop Tokyo」や次回の「マストドン会議3」で裾野がもう一段広がれば、面白いことになりそうですね。

この記事を読んで、「マストドンを始めてみようかな」と思った方。「ロボスタ」もインスタンスがありますので、是非登録してマストドンライフをスタートしてみてください。!