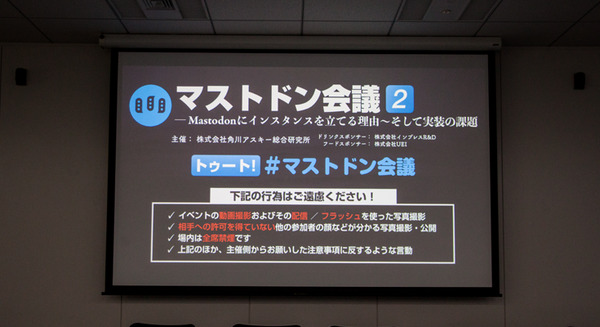

Interop Tokyo特別企画「マストドン」ブリーフィングに登壇

ネット界隈で注目されている「マストドン」。ロボットスタートも「ロボドン」というインスタンスを立ち上げて運用しています。

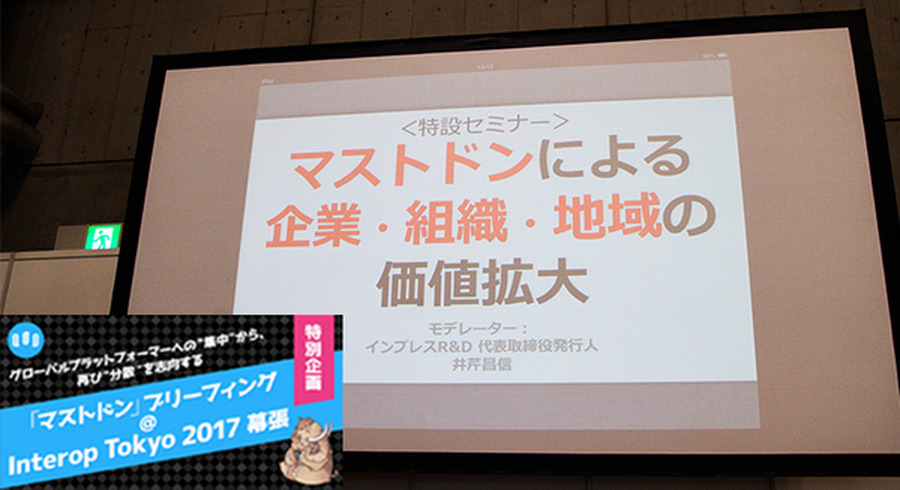

インターネット技術の総合展示会である「Interop Tokyo」の特別企画として「マストドン」ブリーフィングが期間中に開催されています。その3日目に行われる『マストドンによる企業・組織・地域の価値拡大』に登壇のオファーを頂きました。弊社ロボットスタートの代表取締役である中橋が登壇して、今後について話すということで聞きに行ってきました!

マストドンに関する注目高さに驚く

開始時刻の13時15分を前に、会場はほぼ満席の状況。「Interop」自体がインターネット技術寄りの展示会ということもありますが、皆さんの関心の高さを感じました。

今はなき「iNTERNET magazine」の創刊編集長をも務めた

先ずは、モデレーターの井芹氏から会場の参加者にマストドンの認知度を聞いていきます。知っているという人は全体の9割位。利用しているという方は1~2割程度、実際にインスタンスを立ち上げているという人はほんの数人との事でした。

アスキー総合研究所の遠藤氏から、まだマストドンをあまり存じていない方に対してオーバービューがありました。

遠藤氏が4月10日にWebに掲載したコラムをきっかけに日本でマストドンが盛り上がる事になったマストドン。Twitterなどとの大きな違いとして「オープンソース」であることを挙げ、巨大なプラットフォーマーから「分散」「協調」企業/グループで色々な使い方が出来るようになり、色々な応用の仕方があるということを説明されました。

続いて各登壇者のプレゼンに移ります。

トップバッターは弊社の中橋。

インスタンスを立てた理由や、かかった日程などを話した後、

- ・自社のインスタンスの活発化させる方法

・事業化の可能性

・運営コストの問題

という今後の課題について挙げていきました。

続いて、ファーエンドテクノロジーの前田氏。ファーエンドテクノロジーは「Redmine」というオープンソースのプロジェクト管理ツールを提供している島根県にある企業です。

当初から「Redmine」のコミュニティを作りたいと考えていて、いくつかツールを検討したが、「Redmine」がオープンソースであるため、同じくオープンソースの「マストドン」を使用することに。オープンソースを使うということで、結果として回り回って自社の利益に繋がるのではないかと考えているとのことです。

ユーザー同士の情報交換活発になったと話し、運営に関しては「管理人は昔のパソコン通信のSysop(シスオペ)やバーのマスター用に空気を作ってあげるということが大切だ」ということ、また「運営の自由度の高さから企業には使いやすいのではないか」と話していました。

最後は「大阪丼」管理人 alarky氏。本職は大阪のゲーム会社に勤めているエンジニアのalarky氏ですが、特徴的なインスタンスを運営しています。

「大阪丼」の説明は全体的に大阪弁や独自な言葉(「お気に入り」→「ええやん」などにローカライズされています。そして「大阪丼」のガイドラインは「関西弁を推奨」という点。これによりタイムラインは会話調となり、インスタンスの雰囲気は「立ち飲み屋のようだ」と説明されていました。

マストドンは自分で文化を作り出せるローカルコミュニケーションの『場具』

これを受けて、井芹氏から「マストドンという新しいテクノロジーが、手の中にまたひとつ入ってきたと考えたらどうか?自分で文化を作り出せるローカルコミュニケーションの『場具(場を作り出す道具)』を手に入れられんじゃないか。」と考えを述べました。

そして、登壇者に企業/組織でマストドンをやって一番良かったことを尋ねていきました。

中橋:メディアで紹介してもらったのが正直一番良かった。早くやれば目立つと言うのはそういうことなのかと感じた。

前田氏:日々開発の活動をやって、アクティビティを流すことでモチベーションの維持、ユーザーの交流に役立った。(マストドンではインスタンス毎にテーマを独自に決めることが出来るので、Twitterとは異なり)「Redmine」のことばかり書いてもリムーブされない。

alarky氏:インターネット上で関西弁を使えるところというのはそう多くない。Twitterも無理をして標準語を使っている人も結構いる。好きに使える、そう感じている人もいてそこに場を提供できたのは良かった。

続いて、最初に作ったインスタンス以外にアカウントは作らなくなり、リモートフォローだけになってしまうという問題はあるか?ということをについては。

alarky氏:関西の地域インスタンスでは複数に登録するユーザーは結構いる。どこかに定着してリモートフォローだけということは限らないのではないか。中小インスタンスはローカルタイムラインでのコミュニケーションがメインコンテンツなので、(それを享受するために)各インスタンス毎にユーザーは登録する。

前田氏:たまたまコミュニティ運用でマストドンを使っている。テーマ特化型なのでその話題を欲しい人はアカウントを作ってくれると楽観的に考えている。

遠藤氏:Twitterは巨大なアパートでマストドンは戸建てや特徴のあるアパートや寮が一杯あるというイメージ。登壇してる3名でも「今使う」「必要としてた」「コミュニティ」ということで目的は様々。自由は大変であってなかなか一言で語れない。これがマストドンの面白いところではないか。

これで時間一杯ということで、終了となってしまいました。もう少し時間を取って色々なお話が聞きたかったというのが正直なところでした。ただ、この様な多様性がマストドンの大きな特徴なんだということを再確認したセッションでした!