・発表から10年の協働型ロボット「NEXTAGE」 ヒューマノイド技術を活用、人のパートナーに

・人がやるべき仕事とロボットがやるべき仕事の切り分け 資生堂における協働ロボット活用

・協働ロボットを導入する際の課題とヒント ケミコン長岡の場合

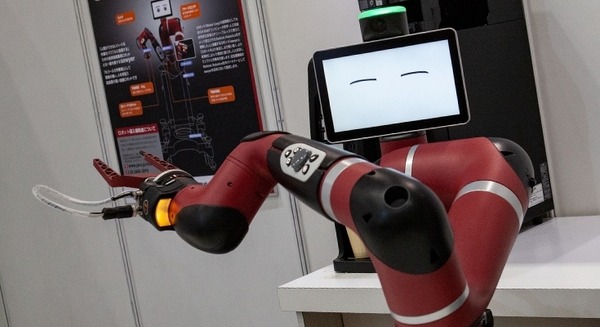

発表から10年の協働型ロボット「NEXTAGE」 ヒューマノイド技術を活用、人のパートナーに

2019年1月16日から18日の日程で、「第3回ロボデックス ロボット開発・活用展」が東京ビッグサイト西ホールで開催された。

1月17日には「三品産業で活躍する協働ロボット」と題されたセミナーが行われ、カワダロボティクス株式会社(https://www.kawadarobot.co.jp)取締役の五十棲(いそずみ)隆勝氏が、同社の協働ロボット「NEXTAGE」開発の背景、これまでの展開と現状、そして将来について概説した。

カワダロボティクスは、橋梁や建築鉄骨などを事業とする川田テクロノロジーズ株式会社のグループ企業の一つとして2013年に創業(カワダの沿革はこちら https://www.kawadarobot.co.jp/history/)。親会社である川田工業株式会社で開発されていた協働ロボット「NEXTAGE」は、今年で発表から10周年にあたる。

同社がロボットに携わるようになったきっかけは、経済産業省の「人間協調・共存型ロボットシステムの開発(HRP)」に携わったことから。産総研が主体となって実施した「HRP」は、人間と協調、共存して複雑な作業や変化のある地形を柔軟に移動できる人型ロボットの実現を目指したプロジェクトで、人が指示を出し、ヒューマノイドが単純作業を行うというねらいだった。川田グループはもともと橋梁建設や土木を主要事業としているが、当時から今後の技能継承などにおいて課題を感じており、その出口の可能性の一つとして模索する一環としての参加だったという。

こうして開発されたのが研究開発用プラットフォームのヒューマノイドロボット「HRP」シリーズで、これが後の「NEXTAGE」開発へと繋がることになる。カワダロボティクスは最新モデルである「HRP-5P」の設計にも関与しており、同社のロボット技術は全て、ヒューマノイド開発を通じて培われたものだ。

「HRP」で開発されたHRP-1SやHRP-2は、様々な研究に用いられた。10年から15年前だが、今でもその成果は引き継がれている。五十棲氏は2007年に描かれたロードマップを示し、「この中になかったものをカワダが手がけることになった」と当時を振り返った。

新しい考え方のロボットで労働集約的環境を変える

当時、カワダの技術者の多くはロボットではなく航空工学出身だった。というのはカワダはもともと、ヘリコプターの技術を持っており、航空機のパイロットの養成や防災用ヘリやドクターヘリの機体組み立てなどを手がけていたからだ。ゆくゆくは完全自社製のパーソナルヘリコプターを開発したいと考えていたという。

そのなかでロボットに後に結びついた技術の一つが、パイロットのアシストを行う「姿勢安定・自動操縦システム」である。今日の自動運転のように各種センサーとコンピュータを使って機体を安定させ、また人間の操作とも協調する。それらが後のロボット開発に活かされた。たとえば、人間の操作力、位置、速度に反応できる制御周期を持った、応答性の高いアクチュエーターの開発である。

いっぽう川田には従来型の産業機器の知見はなかった。そこで、それらの勉強をしているなかで、従来の高精度・高荷重の産業用ロボットとは異なる、人間より高い運動性能で生産効率を向上させる自動機を実現できないかと考えはじめたのだという。

製造現場の環境は良くなっており、生産管理はできている。だが労働集約的であり、人がずらっと並んで作業していること自体は変わっていない。五十棲氏らは、そのなかで「ロボットができることが何かあるはずだ」と考えた。また同時に世の中のものづくりのニーズも、大量生産から多品種少量、多品種変量生産へと変わってきた。その結果、従来の生産設備の考え方ではついていくことが難しくなってきていたのである。製造品質を落とさずに、フレキシブルで、かつ現場要因の訓練期間は短くといったことが必要とされていた。

これからの産業機器ができることは何か。海外へと生産現場が移るなかで、国内にものづくりをもう一度戻すためには何が必要か。カワダでは、1996年ごろから市場を探索していた。なおヒューマノイド技術を活用することは当時から決まっていたという。

「活人化」を目指した協働型ロボット

そして2004年から2006年、セル生産用のヒューマノイドロボットの可能性の探索を、ある家電メーカーと本格的に行いはじめる。まずは部品をローディング/アンローディングする作業をロボットで代替することで「省人化」ではなく「活人化」できないかと考えた。この作業自体には双腕は必要なかったが、当時のプロトタイプのときから、まずはプラットフォーム化したロボットを作り、それを進化させていくといったことを想定し、双腕・頭部ビジョンを備えていた。同時に、安全技術の研究を産総研と進めた。

事業としては、カワダとしては「Made in Japan」の復活を目指し、開発と販売促進を自社業務として、販売・製造を外部に委託するオープン・リソース事業とするというコンセプトを立てた。2006年には、人とヒューマノイドが仕事を共有する新しい働き方の提示という事業ポリシーを確立した。人とロボットを組み合わせた高品質・安定したものづくりを目指した。そして2007年、スペックを固めた。

しかし、共同開発を進めていた家電メーカーとの計画は、頓挫してしまう。実は既に導入も決まっており、その直前の段階だった。

グローリー、花王などでの活用

しかしながら諦めきれないカワダは、2009年の「国際ロボット展」に「NEXTAGE」を参考出展する。

そして展示会での出会いをきっかけに貨幣計数機などを製造しているグローリー株式会社への導入が決まった。当時、NEXTAGEの導入実績はまだなかった。しかしながらグローリーは、最初から、20台入れて現場を活人化するという構想を持っていたという。

ロボットは、単体では何もできない。だがグローリーは優れた周辺機器のエンジニアリングを持っていたことから、NEXTAGEの機能が存分に活かされることになった。五十棲氏も、これには驚いたという。

また、花王株式会社には2014年から試験導入され、花王独自のオリジナルのクランプハンドと並列供給機を使って、チューブ容器をパウチに投入、さらにヒートシールして箱詰めする作業を行なっている。パウチに入れるときには吸着ハンドやエアを用いる。手先のちょっとした工夫で作業効率をあげることができる。作業不良は圧力センサでチェックする。

こちらもやはり、メーカー独自の技術には「さすがだ」と感じているという。いまではNEXTAGEは、電機・電子部品の組み立てだけではなく、三品産業に活用されている。

新型も開発、安全性を重視

2018年には新型「NEXTAGE」を公開。可搬質量を従来の片腕1.5kgから2.5kgへ、両腕3.0kgから5.0kgへと引き上げ、高速化した。カワダとしては、現在導入されている製造現場だけではなく店舗裏なども含めて、人がやらなくてもいい作業のロボットでの代替をさらに進めたいと考えており、THKインテックス、グローリー株式会社、株式会社日立ハイテクノロジーズなどとパートナーシップを組んで事業を進めている。

人がやっている作業に関してはパワーを上げるよりは安全性を重視し、安全基準のISOの取得も目指しているという。いっぽう、重量構造物を扱っているカワダの本業のほうにロボット技術を適用できないかという話もあるそうで、そちらについてはまた別カテゴリーとして考えているとのことだった。

人がやるべき仕事とロボットがやるべき仕事の切り分け 資生堂における協働ロボット活用

株式会社資生堂 生産部 生産基盤強化グループ 那須工場設立準備室 製造部準備グループ グループマネージャーの小林毅久氏は、資生堂・掛川工場でのメイキャップ製品製造現場での協働型ロボット(NEXTAGE)導入について紹介した。なお資生堂では見学・質問ほかを一切受付けておらず、今回の講演が唯一とのこと。

資生堂でのロボット導入の背景には、労働環境の変化と、化粧品市場ニーズの変化の2点がある。化粧品市場では大半の生産が小ロットで、2,000個以下となっている。同時に、化粧品は新製品発売時には生産数量が必要でラインを回すが、一定時期を過ぎると少数オーダーしか入ってこなくなる。そのため、特定製品向けの生産設備の開発はリスクとなる。

資生堂では従来から「自分たちの設備は自分たちで」といったかたちで対応してきたという。さらに多品種対応のため「人の手作業」と「専用機械」の中間領域でのロボット活用を考えた。ここでいうロボットとは協働型だけではなく従来型産業用ロボットも含む。たとえば、ラベル検品作業をパラレルリンクロボットを使って自動化したりもしている。

小林氏は、過去にもロボット・自動化設備の取り組みはすすめてきたが、「挫折の繰り返しだった」と振り返った。製品が変わると搬送方法が変わって設備一新コストが必要になったり、業者やオペレータが変わるとノウハウやポイントが伝わらず、生産性が落ちてしまう。また前述のように生産数量もすぐに変わってしまうことで優先順位も変化してしまい、結果として設備の改善・改良が進む前に止まってしまっていたという。そこでロボットと設備の組み合わせを「リアレンジ」する生産技術力と、ロボットを発想豊かに使いこなす現場力の確立を目指した。

具体的に検討を開始したのは2014年。2015年に開発スタート。2016年から現場に導入した。コンセプトは人とロボットの共存。化粧品は五感に頼った検査が重要だ。これは、市販の検品機械ではなかなか置き換えることができない部分もあり、資生堂では「人にしかできない作業」だと考えた。そして、単純繰り返し作業をロボットで代替することを目指した。

判断がいる作業、人の五感に頼る検査と作業、そして管理作業は人固有の作業とし、ロボットは繰り返し、重労働、複雑・繊細な作業をやると切り分けた。

資生堂では、川崎重工業「duAro」やライフロボティクス「CORO」など様々な協働型ロボットを検討したなかで、最終的にカワダロボティクスの「NEXTAGE」を選定した。単純な移載作業だけではなく、複数工程・複雑な作業ができる点を評価したという。最初は、ロボットで何ができるか試すために、ライン上を流れてきたものをオリコンに入れるといった単純作業から試した。

口紅のフタかけ作業の自動化

現在は、口紅のフタかけ作業を自動化している。口紅は、外観検査をして、口紅本体部をしまったあとに、キャップをかけ、ベルトコンベアに流す。このキャップをかけるときに万が一でも口紅本体に傷をつけてしまったら商品にならなくなってしまう。なので、非常に繊細、かつ多くの繰り返し作業となり、作業者には肉体的にも精神的にも負担がかかる。そのため、この自動化ニーズが現場からも高かったという。そこで、まずはこの作業を自動化した。

ハンド開発には破損しても、すぐに取り替えられるように3Dプリンタを活用し、部品供給機の開発も内製で行った。部品供給はロボットよりも難しかったという。そしてロボットの機能を引き出すために工程の組み替えなどの検討を行った。従来は外観検査を3名で行なっていたが、それを一人とし、そのあとにロボット3台を並べた。ロボットは、完成した口紅が入ったフォルダーを引き寄せて、その上にふたをかけて、ベルトに流していく。全てを電気制御にするのではなく、一部は、NEXTAGE自体に機械スイッチを押させている。また、故障時に対応が取れるように、物理的安全面はガチガチにはしていないという。ロボットに何かあっても、すぐに人と入れ替えられるようになっている。

また、いきなりラインに入れるのではなく、全く同じラインを空きスペースに設置。テストを繰り返し、人材育成をしてから入れた。模擬ラインを作ることで、様々なアイデアが生まれたという。これには新入社員が頑張ったとのこと。

現在、ベルト作業だけではなく、小ロット生産にも活用されている。導入前は5名だった作業から工程を入れ替え、4名+ロボットとした。ロボットがフォルダーを寄せて、口紅のふたをとって、クリーナーにかけて、完成した口紅に乗せていく。

ファンデーションの仕上げもロボットで ロボットが箱入れまでを行う

ファンデーションの仕上げにもロボットが活用されている。仕様書とスポンジ、ファンデーションをワンセットとして、箱に入れ、外箱に入れて出荷する作業だ。材質も異なり、構成材料が多いため、自動化が難しい。また中の仕様書などもブランドによって訴求ポイントが異なるため、規格化されていない。ケースの組み立て・検査も複雑だ。

具体的には仕掛かり品の粉末表面を目視検査し、透明容器をかぶせ、スポンジ、能書き、仕掛かり品の3品セットを挿入して、印字して完成品とする。そして完成品を3個ずつ輸送箱に挿入し、物流レーベル2種添付したあとに、オリコンにおさめる。最初のファンデーション表面検査や汚れ落としは人で、残りをロボット化した。この自動化は、かなりのチャレンジで、NEXTAGEを使った自動化ノウハウを持つグローリーの助けを借りて行なった。

自動化においては、作業手順とタクトが詳細に分析され、各作業が標準化されていることが大前提だ。工程設計においては、ハンドチェンジをせず、人の感性による検査とロボットカメラによる検査をすみわけさせ、カートリッジ供給による複数材料の切り出し、そして2台のロボットを組み合わせて作業させた。

現場で圧迫感のないロボットであることも重要

なおNEXTAGE導入にあたっては、現場で働く6-7割が女性であることから、圧迫感の少ない人型デザインのロボットであることや、IoT技術を活用した生産数量管理もポイントだったという。安全に関しては念のためロボットと人の間に透明アクリル板を設置して分離した。ロボットは周辺機器から提供される紙箱を組み立ててラベルを貼り、カメラで確認して最後にオリコンに入れる。

中に入れるスポンジ、能書き、仕掛かり品の3種セットはカートリッジで一つにまとめられて供給される。ロボット導入にあたってハンドカメラ検査を行うことになり、それによって品質が向上したという。いっぽう、全てカメラで撮影するためにタクトは伸びてしまっているため、労働生産性は1.12倍になっただけだった。その後、動作の見直し、ハンド・周辺装置の改良、検査項目の絞り込みによって、現在は1.4倍となっている。今後は、人に類似ラインを複数担当してもらうことで、労働生産性2倍を目指す。

双腕ロボットの適応工程としては、サイクルタイムが長い作業で、3D画像処理を使用しない作業、ワークが静止しておりつかめるもの、構成材料が少ないものが向いていると考えているという。小林氏は「何をロボットにやらせ、何をさせないか。そして環境・人つくりが重要であり、部材の供給と工程設計が重要だ」と述べた。また「同じロボットを使って別の工程の自動化に取り組める生産技術力がロボット利用拡大においては重要だ」と講演を締めくくった。

協働ロボットを導入する際の課題とヒント ケミコン長岡の場合

「第3回ロボデックス」会期3日目の1月18日には「製造業で活躍する協働ロボット」というセミナーも行われ、こちらではABBの協働ロボットへの取り組みと、ケミコン長岡株式会社の市原博和氏は「協働ロボットを導入する際の課題とヒント」と題した、ロボットのユーザーの立場から見た協働ロボット導入事例の講演が行われた。後者は「NEXTAGE」を活用したものなので、合わせてレポートする。

ケミコン長岡は新潟県長岡市に拠点を置く、キャパシタ応用製品やカメラモジュールなどを製造する企業だ。協働ロボット導入の背景は人口減少による生産年齢人口の減少だ。今後、確実に労働人口は減る。いっぽう、本音としては、品質安定化、単純作業の代替ニーズ、ハンド交換や他ラインへの転用などの汎用性による投資効率、そして若手へのアピール、他社との差別化があったという。

協働ロボットは製造ラインで人と一緒に作業ができる。ロボット自身が小型化し、プログラムが簡便化した。ただし誤解も少なくない。ロボットにはできることとできないことがある。協働ロボットだといっても何でもできるわけではない。人と同じ作業はできないし、速度も人より遅い。画像処理を入れるとタクトはぐっと落ちる。工夫しなければ不良も発生する。ただし繰り返しには強い。プログラムができればすぐ稼働できるわけではない。微調整に時間がかかることが多いのもロボットの課題だ。また、価格が高い、扱える人材がいない、ティーチングが難しい、規格が統一されていないといったことも、よく課題として挙げられている。

10台のロボットを活用 機械的なスイッチは残す

ケミコン長岡では、現在は10台のロボットを導入し、画像処理を使った検査やAGVを使った稼働範囲の拡張などを行なっており、今後は混流生産、ばら積みピッキング、汎用ハンドによる作業範囲拡大、ティーチレスにチャレンジしたいと考えているという。

導入しているロボットは従来型のロボットに近い不二越製の多関節ロボット、カワダロボティクスのNEXTAGEが4台、川崎重工業のduAroが1台、DOBOT Magicianもいまテスト中とのこと。ピックアンドプレイスのほか、半田付け、洗浄、基板分割などに用いられている。ユーザーとして、いろいろなロボットを試しているという。

NEXTAGEについては、2013年「国際ロボット展」の前に流れた、ユニクロのヒートテックのCMで知ったとのこと。市原氏は、問い合わせをしてやってきたハイエースからロボットを下ろして、すぐに動き出したことに感銘を受けたと当時を振り返った。すでに導入後4年経っている。

カメラ部品搭載工程、はんだ付け工程、有機溶剤を使ったフラックスの洗浄工程+基板分割の工程などにNEXTAGEを使っている。最初導入したときには「どれだけ実際に作業できるのか」と懸念して念を入れてチェックしていたが、今では人間よりも優秀な部分があると考えているとのこと。

不二越のロボットはからくりと組み合わせて、ピックアンドプレースとシール貼りに用いている。ラインはロボットが故障した場合に人間に入れ替えられるように、あまりI/Oを使っておらず、機械的なスイッチをそのまま残して使っている。これが協働ロボットを使うときの一つのキーワードになるのではないかと述べた。

目的の絞りこみと分析が必須

協働ロボット導入そのものは目的ではない。市原氏は、目的はロボットを稼働させて「効果を出す」ことだと強調した。品質改善を目的にする場合もあるだろう。その目的をきちっと整理しないと、時間がかかってしまう。工程分析と動作分析が必要だ。またロボットはなんでもできるわけではない。人とロボットの違いを理解しなければならない。ロボットのティーチングの手間、さらにその前後の面倒もある。最初からうまくはいかないので、経営には覚悟が必要だ。リスクアセスメントが必要であることはいうまでもない。

協働ロボットが生きる領域は、単純な作業で少量を生産しなければならない領域だと考えているとのこと。大量に作るのであれば専用設備、複雑なのであれば人手のほうがいい。

陳腐化させないためには専用機にせず、累計稼働時間を伸ばすこと

ロボット導入の課題に関しては、補助金やリースの活用、ロボットメーカーやSIerへの打診などが必要だと述べた。また導入済み企業への見学はイメージを作るためにも重要だ。使い続けるためには若手を中心とした社内での人材育成も大切だ。

陳腐化させないためには、専用機にしないことが重要だという。ハンドチェンジの活用、I/Oレスとしているのもそのためで、ケミコン長岡ではNEXTAGEがトグルスイッチを操作し、専用設備のボタンを押したりして作業している。作業エリアは一列に並べたインライン方式ではなくマルチアクセス型としている。ロボットは向きを変えることで、異なる工程の作業にあたる。体をグルッと回転させられるNEXTAGEならではの使い方だ。

また一時的な仮置き台を使うことで一時的な停止を防ぐことができるし、画像処理はできるだけ使わないほうがいい、使うなら均一なライティングが必須と現場視点でコメントした。また立ち上げ時間の短縮のためにはアルミ架台などを活用して現場に近い模擬ラインを作ったりもしているという。からくりを活用した前後工程の工夫も必要だ。これらの工夫でロボットの累計稼働時間を伸ばすことができる。

メーカーへの希望は操作の共通化/標準化、立ち上げ時間の短縮

最後に市原氏は、ユーザーの立場から、ティーチングの共通化/標準化、自動ティーチングによる立ち上げ時間の短縮、画像認識技術の簡便化、低価格化、操作性などへの対応をロボットメーカーにお願いしたいと締めくくった。