5Gの社会実装と普及を推進する「5G利活用型社会デザイン推進コンソーシアム」(5G-SDC)は1月17日に「ローカル5G 関連市場見通し調査レポート 記者説明会」をオンラインで開催し、コンソーシアムの活動概要と5Gに関する調査結果の会員専用レポート、誰でも閲覧できるサマリー(概要レポート)を作成したことを発表した。また、説明会でその一部とサマリー内容を報道陣に向けて説明。5G/ローカル5G普及に向けての鍵と課題、普及時期について言及した。

「5G利活用型社会デザイン推進コンソーシアム」とは

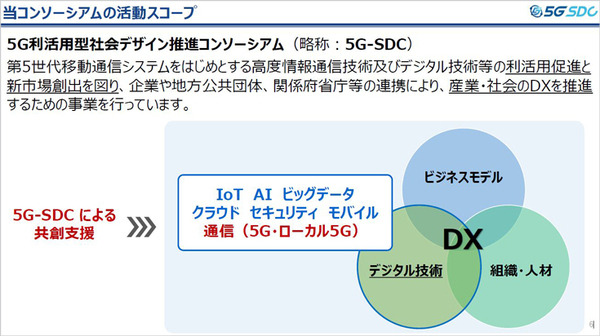

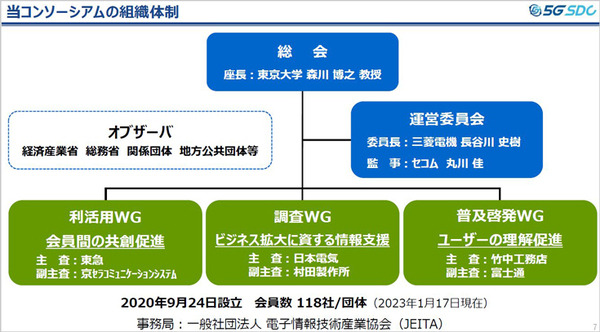

「5G利活用型社会デザイン推進コンソーシアム」は、5Gを含めた高度情報通信技術とデジタル技術の利活用促進や新市場創出をはかるもの。ビジネスやユーザーの視点を重視した活動を中心に行っている点が特徴。調査WG(ワーキンググループ)主査の小林氏(NEC)は「5Gやローカル5Gはビジネスに活用するためのあくまで手段であるツール。5Gを活用すること自体が目的ではない」ことを強調した。

同コンソーシアムは、企業や地方公共団体、関係府省庁等の連携により、産業・社会のDXを推進している。2020年の9月に発足、2022年度、会員として企業や地方公共団体など118が参加している。

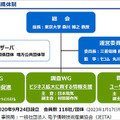

3つのワーキンググループ体制

組織体制としては、主に3つのワーキンググループ体制で推進している。(下の図の下段(黄緑枠)参照)

「利活用WG」は5Gやローカル5Gの社会実装に向けた議論であったり、情報共有、ビジネスパートナー探しなど会員同士の交流を推進。「調査WG」は国内外の先進事例や深堀りした調査に注力し、今回は調査レポートをまとめて会員向け(サマリーは一般公開)に作成した。「普及啓発WG」は、ユーザーの5Gに対する理解促進や導入支援を行うことがミッションとなる。ユーザー向けの入門ガイドブックの作成や、セミナーの企画を行っている。

ローカル5G 関連市場見通し調査レポート

気になる調査レポートについて、小林氏から説明があった。

市場はいまだ黎明期を脱していない

2020年に5Gとローカル5Gの商用サービスが開始され、産業社会のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するための重要なインフラとして注目されている。しかし、「実装されたものは極めて限定的で、市場は黎明期を脱していない」(小林氏)とした。

その理由として、ローカル5Gでなければできないことが未確立といった「費用対効果の壁」と、通信品質や安定性に不確実性が残るなど「技術的な壁」を指摘した。

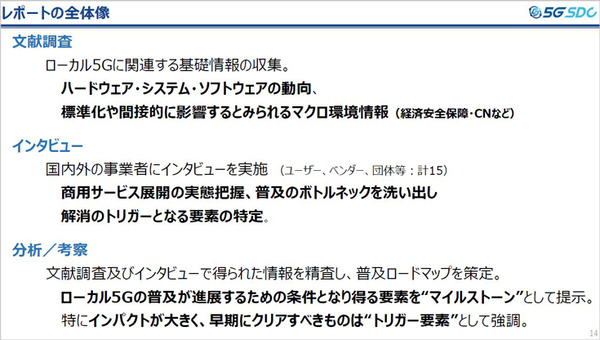

その上で、「各事業者の関心ごと」は、「今後、何を見据えて事業を進めれば良いのか」「普及が進むための条件は何か」ということ。こうした背景を踏まえて、今回の調査レポートでは「ローカル5G 普及のボトルネックを洗い出し、解消のトリガーとなる要素を落とし込んだ2030年までのロードマップを策定」し、5G/ローカル5G関連市場の本格的な立ち上がり時期や、今後の見通しを多角的な視点で把握できる情報を示したという。

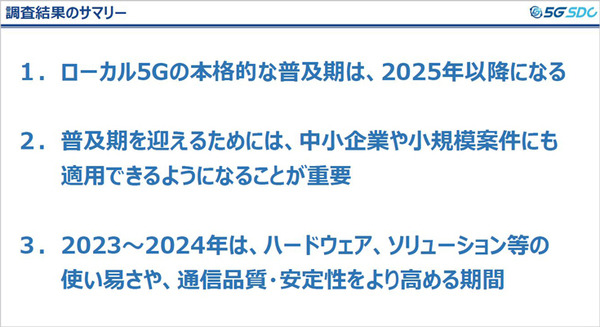

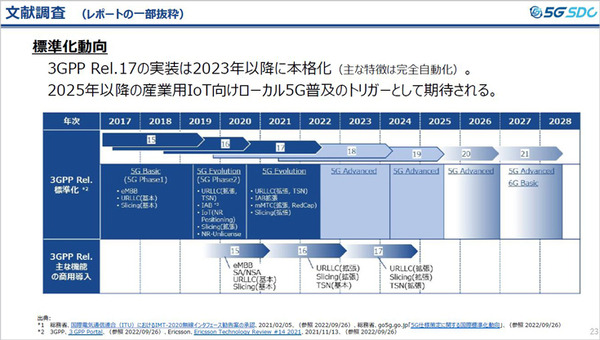

普及期は2025年以降と予想

調査レポートからのサマリーでは、小林氏は「5Gの本格普及は2025年以降と予想」しているとした。しかし、普及期に入るためには、クリアすべき条件がまだまだ多数存在しているため、これは個々の企業の努力はもとより、企業間の競争が非常に重要になってくるという。

次に、普及期を迎えるための最も重要な条件は、大企業の案件にとどまらず、中小企業や小規模な案件にも柔軟に適用できるようになることと続けた。

しかし、普及期に入るためには、クリアすべき条件がまだまだ多数存在しているため、これは個々の企業の努力はもとより、企業間の競争が非常に重要になってくると続けた。

次に、普及期を迎えるための最も重要な条件は、大企業の案件にとどまらず、中小企業や小規模な案件にも柔軟に適用できるようになること。産業用IoTのユースケースが市場を牽引し、普及の鍵になると見ていて、ユースケースの多様化が欠かせないとした。

3つめは、今年からの2年間は導入期と位置付け、引き続き各所での実証実験が中心になると考え、ハードウェアとソリューションの汎用性、発展途上である5Gやローカル5Gの課題を乗り越えることで、費用対効果の信頼性が増し、高度な通信インフラを必要とする企業に採用が進むと予想していると語った。

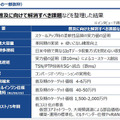

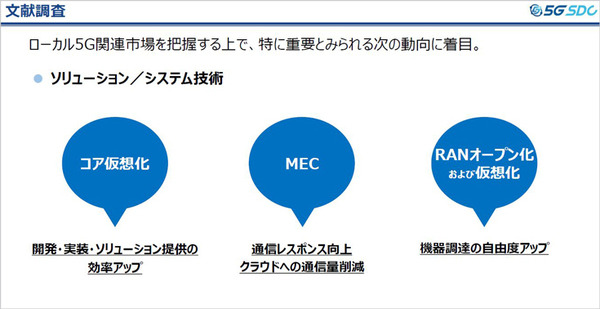

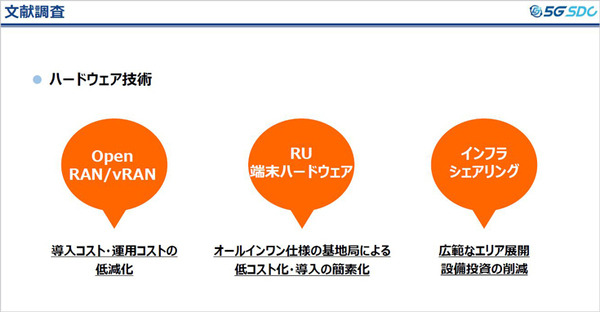

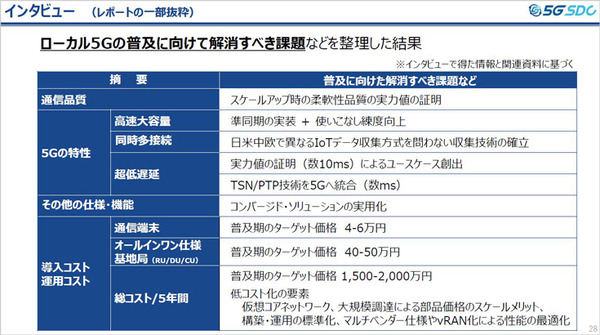

文献調査や、分野や業種が異なる事業者へのインタビュー(ベンダー8社、ユーザー5社、業界団体等2社)を行った結果も公開した。キーワードとポイントは下記の通り。

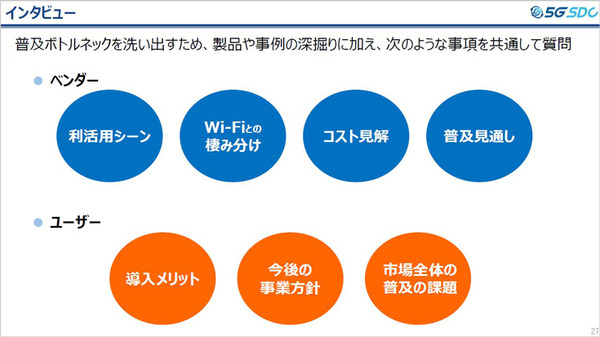

インタビューでは、普及のボトルネックを洗い出すため、製品や事例の深掘りに加え、次のような事項を共通して質問をおこなった。

インタビューの結果、浮き彫りになってきた課題とポイントを挙げた。5Gの普及に向けて解消すべき課題、普及期に至るまでに主力になると見られるユースケースや利活用のシーンと必要になる機能や通信スペックが見えてきた。

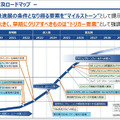

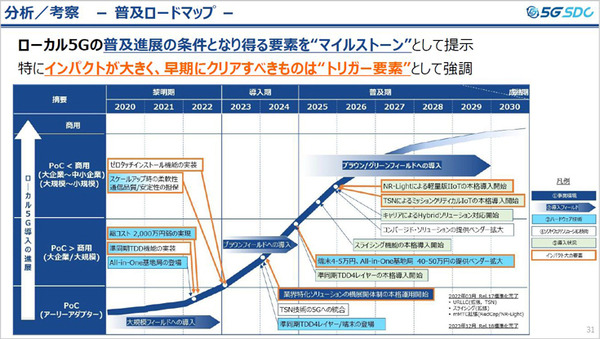

5G普及のロードマップとマイルストーン

最後の分析考察のパートでは、文献調査とインタビューで出られた情報を精査し、各事業者が今後のビジネス展開に活かせる情報にまとめた。各ボックスが普及の進展の条件になりうる要素を示している。さらに、この中でもインパクトが大きく、早期にクリアすべきものをトリガー要素としてオレンジ枠で強調した。

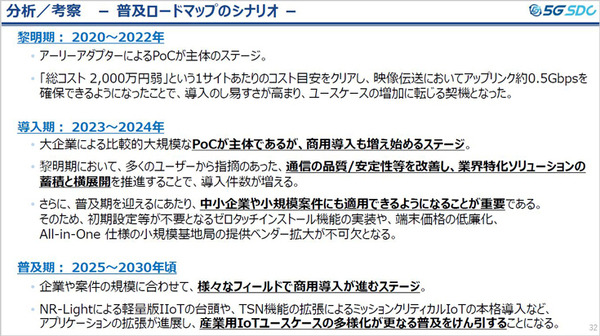

最後に普及ロードアップのシナリオについて説明があった。冒頭のサマリーと重複する部分があるが、2023年以降に黎明期を脱して、導入期に移行すると見る。大企業による比較的大規模なPoCが主体であったものが、商用導入も増え始めるステージになる。普及期を迎えるための鍵は「通信の品質」「安定性の改善」と「業界特化ソリューションの蓄積」という横展開。さらに、中小企業や小規模案件にも適用できるように導入の簡素化、各コストの低減化が重要となる。普及期は2025年以降、企業や案件の規模に合わせて様々なフィールドで商用導入が進むステージになると予想した。

調査レポートの全文は会員向けに配布されている。サマリーレポートは誰でも閲覧することができる。

入会は随時受付中だ。