川崎市は、レベル4対応の自動運転EVバスを使って、レベル2での実証実験を2025年1月27日から開始し、関係者と報道関係者を招待した自動運転EVバスの出発式と試乗会を川崎生命科学・環境研究センターで開催したことは既報の通り。

このプロジェクトでは令和9年度(2027年度)に完全自動運転「レベル4」の実用化を目標にしている。

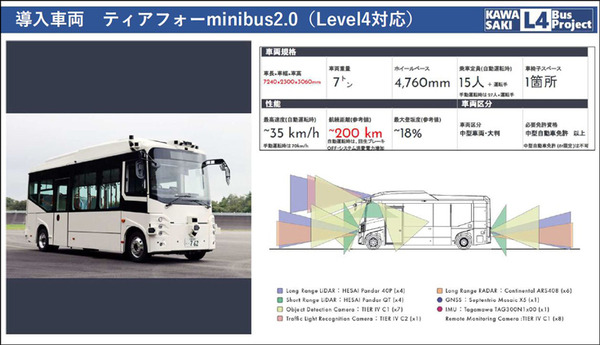

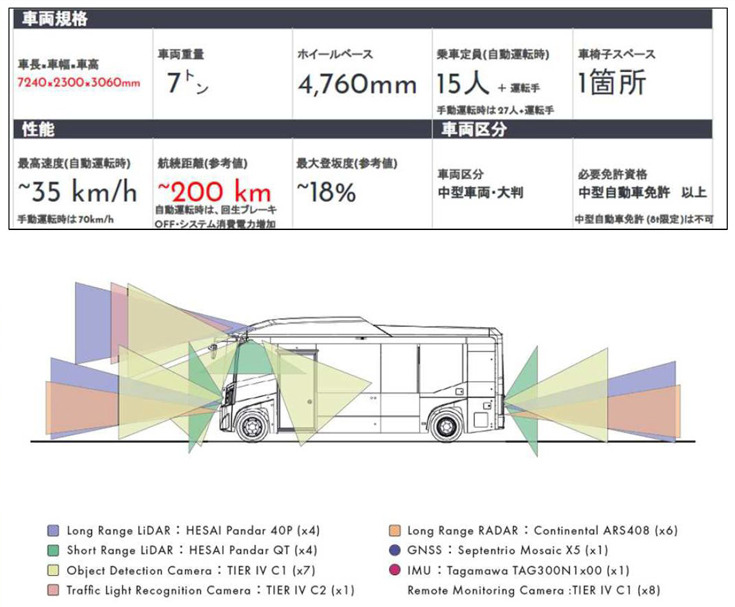

ティアフォーのEV車両「ミニバス2.0」の装備類

自動運転バスの車両はティアフォーが開発したレベル4対応の最新のEV「ミニバス2.0」(川崎市が今回、初導入となるモデル)。

装備する主なセンサー類として、LiDARがロングレンジとショートレンジで各4基の計8基、カメラ含むセンサー類が14基、衛星通信の位置情報「GNSS」1基、「IMU」が1基、リモートモニタリングカメラが8基と、充実した装備がおこなわれている。

自動運転バスの学習に約2週間、400km近い走行データを取得

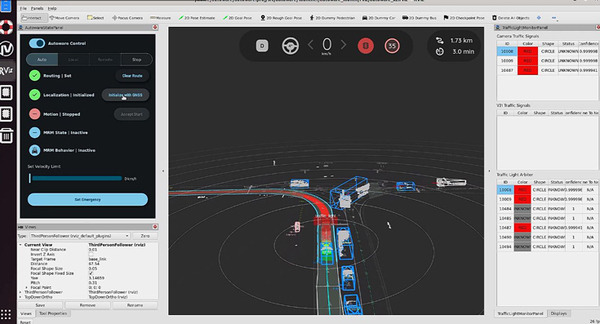

実証実験用の自動運転バスの学習には約2週間、400km近い走行をおこなってデータを取得した。自動運転バスは、自分の進む計画経路、周囲の対向車、人、自転車、車線変更の際は同方向を走る別の車線の車両、路上駐車などをふくめてすべてを認識、安全に走る、進む、曲がる、止まるというオペレーションを全て自動的システムが担うしくみになっていて(レベル4)、実証実験中は運転士が運転席に着座して、手動運転に備えている(レベル2)。

自動運転はバスや配送ロボットが最適

自動運転全体の潮流をまずはざっと解説すると、自動運転にチャレンジしている業界は、デリバリーロボットを含む、自動配送ロボット(ラストワンマイル)と、自動運転バスが「レベル4」の導入に最も近い。なお、自動運転バスも運転士の乗っていない「レベル4」での運行は、塩尻と日立で既に始まっている。自動配送ロボットでも期間限定を含めて営業運転がおこなわれていて、「はじめの一歩」はクリアしている。

なお、マイカーに自動運転機能を導入しようと躍起になっているメーカーも一部あるものの、マイカーの「レベル5」を搭載するのは的外れな状況だ(一層の安全運転支援なら大いに期待したいが)。日本中どこでも自動運転で走行するには想像を絶するビッグデータでの学習が必要なので、今の段階で「レベル5」は非現実的でしかない。タクシーでも移動地域をごく限定したものでなれけば難しい。それも含めて、運転士不足や(地方では)経営難に苦しむバス会社にとって、走行ルートが決まっている自動運転バスの導入は最も現実的となる。

川崎市と大田区、大都市圏をまたいだルートでの挑戦

今回の自動運転バスのプロジェクトで注目すべきなのは、東京と神奈川の大都市をまたぐ走行ルートが設定されていることだ。

具体的には神奈川は今回主導している川崎市、東京都側は大田区となる。

地域ごとに認可や協議が必要

実は認可を取ったり、交通システムと自動運転バスが連携したりするためには、地域ごとに行政や警察、公安委員会などとのやりとり、折衝が必要になる。すなわち、川崎市と大田区をまたぐことによって、両方の地域に申請し、交渉や認可が必要になる(川崎市でも来年度から実際に走らせた知見と実績を持って、レベル4走行実現のための意見交換をこれらの組織と積み重ねていく必要がある)。

川崎市側のみ信号協調

実際、システム連携の例を今回で言えば、川崎市側のルートの範囲内では、右折の時などに非常に有効な自動運転バスと信号機とが自動でやりとりする「信号協調」(信号連携)システムが導入されている。しかし、大田区側(東京都側)では間に合わず、カメラによる信号認識をメインに自動運転がおこなわれている。

いよいよ自動運転EVバスに乗り込む

今回は、説明会会場から天空橋駅までの片道約2kmのルートを、往路または復路に試乗することができた(限られた報道関係者のみ試乗が許された)。

本来の実証実験の走行ルートは大師橋駅から天空橋駅までの4.4kmのコースだが、今回は出発式の試乗会ということもあり、およそ中間地点の「キングスカイフロント~天空橋」の約2kmが試乗ルートに設定されていた。なお、ルート内の最高速度(直線)は時速35km、一般のバスとほぼ同等で、遅いと感じることはなかった。

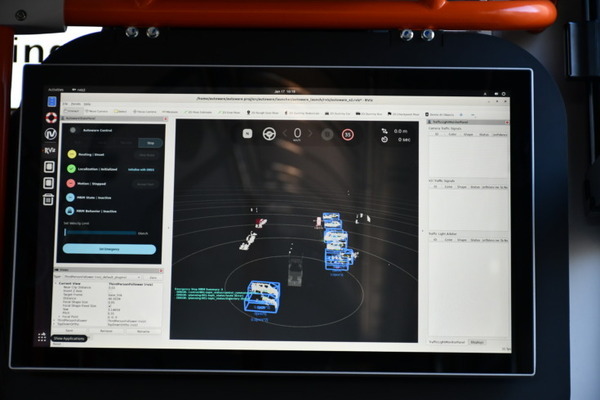

筆者は往路(キングスカイフロントから天空橋へのコース)に乗車した。指定された最後尾の座席に座り、走行中に立ち歩くことは禁止されていた。その時点で自動運転中か、運転士による手動運転中なのかは、バスの最前部の大型画面で確認できた(自動運転中は次の停留所が表示され、手動運転の際はその旨の表示に切り替わった)。

川崎生命科学・環境研究センターには自動運転バスの走行の遠隔監視デスクが設けられ。走行中の常時監視がおこなわれた。

また、運転席の後部の画面では、指定されたルートや周囲の自動車、LiDARやセンサーが取得したデータなどが表示されていた。

往路は左折が多めで、自動運転が比較的難しいとされる右折は復路に多かった。

往路の見どころ(技術的に難しいところ)は車線変更(レーンチェンジ)。3車線道路で1箇所、最右車線から最左車線まで、2つのレーンチェンジを自動運転でおこなう。試乗では、最左車線に大型車が2台路駐していて、自動運転での走行が危ぶまれたが、自動運転で上手にレーンチェンジして難関をクリアした。

なお、カメラによる信号認識の場合、前方や周囲のレーンに大きなダンプトラックが走行している場合、信号機や道路状況をシステムがクリアに確認できず、自動運転が中止されるケースが多い(この日も別の試乗グループの際には大きなダンプトラックが走行していたため、安全のため車線変更が手動でおこなわれたようだ)。

やっぱり難関は路駐

課題は路上駐車。路上駐車がある場合、右側に避けて通行する。今回の自動運転バスも、自動運転のままで右側に避けて自動運行する機能自体は搭載しているが、センターラインをまたいだり、対向車が来ている場合は、より確実な安全性を考慮して自動運転システム側や監視者側から運転士に対して「手動運転でクリアするように」と指示するしくみになっている。

今回の試乗でも、自動運転走行を開始した途端に路上駐車の車が左に駐められていて、更には3台が縦列して駐車していたため、自動運転から運転士へ切り換えがおこなわれた。

停留所は自動運転で停車

停留所は数カ所あり、すべて自動運転で停車する予定(最終の「天空橋駅」では、停留所に別のバスが停車していたので、そのバスの後ろに運転士が手動で付けた)。

自動運転システムのコンピュータは最後部に

自動運転システムのコンピュータは車両の最後部に搭載されていて、かなり大きなものだった。今後は小型軽量化が進むことを期待したい(EVなのでモーター音はするものの、エンジン音や排気音はしない。動画でもしうるさく感じた場合は、真後ろのコンピュータの稼働音(ファン)やタイヤの音だと考えられる。

右折もしっかりと自動運転でクリア

著者は天空橋で降車し、川崎市が用意してくれたマイクロバスに乗り、復路の自動運転バスを後追いする形でバスの様子を見た。復路の見どころである右折については、大田区側の信号をカメラ認識によって自動運転で右折を見事にクリア。信号協調している川崎市側の右折もなんなくクリアした。

■動画 川崎市自動運転バス ほぼ全編動画(長回し) 座席から手持ちで撮ったので観づらい点はご容赦を

都市圏でもバスの減便が相次ぐ

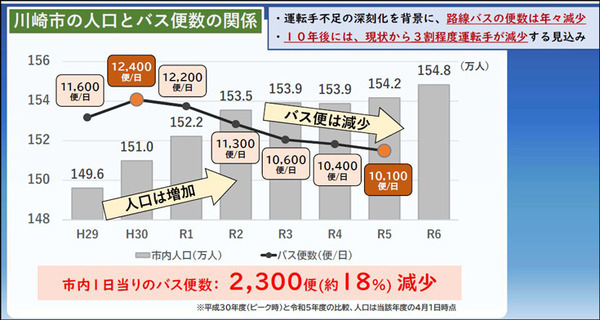

現在、地域によってはバスの減便が相次ぎ、住民を悩ませている。バスの減便は地方だけの課題ではなく、東京都内や横浜などの都市圏でも起こっている。川崎市もまた例外ではない。

主要因は運転士不足。運転士なるためのハードルの、厳しすぎる部分を緩和して、促進しているものの、簡単には運転士が増えるという流れにはなっていない。また、公共交通として運営しているため運賃を大幅に値上げするなどの対応ができず、バス会社の経営事情も必ずしも潤沢とはいいがたい。

自動運転EVバスは1台約1億円

コストの一例をあげると、通常のエンジン式のバス車両は約3500万円程度、EVバスだと約5000万円になり、自動運転EVバスだと約1億円(9900万円)となり、導入は簡単ではない。今回は自動運転EVバスの導入コストは全額、政府の補助金で賄い、実証実験等にかかる費用が市費として約5000万円かかっている。

いよいよ本格的に始まった都県またぎの自動運転バスの施策。自動運転バスが高齢化社会に向けて、一日も早く公共交通のひとつとして、多くの地域住民の足となる日がくることを期待したい。