日本科学未来館は、2025年春に公開する新規常設展示について、公開日や展示タイトルを含む概要を決定したことを明らかにした。

一般公開日は2025年4月23日、展示タイトルは「量子コンピュータ・ディスコ」と「未読の宇宙」となる。両展示とも未来にむけた壮大な研究開発の最前線を、体験型の展示を通して楽しみながら理解できるものとなっている。

新規常設展示の内容

「量子コンピュータ・ディスコ」は、さまざまな可能性を秘めた量子コンピュータのプログラミングを、DJのような体験を通して理解できる展示。

また、研究機関以外では目にすることが難しい貴重な「量子ビット集積回路チップ」の実物を公開するほか、量子コンピュータのしくみや研究の歴史、最新の開発の様子などを基礎からわかりやすく紹介する。

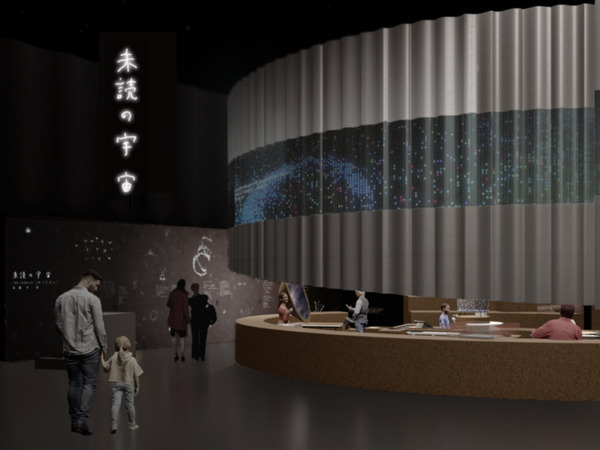

「未読の宇宙」は、巨大な観測・実験装置を駆使して、研究者たちがどのように宇宙を読み解こうとしているのかを体感できる展示。

展示空間をとり囲むのは、実際の観測・実験データをもとに制作された大迫力の映像。その下に設置される体験装置で、ニュートリノ観測、重力波の観測、目には見えない波長も含む光による宇宙観測、粒子加速器実験という、宇宙をとらえる4つの研究に触れられる。積み重ねられた人類の「知」を感じると同時に、それでもまだ“読み尽くせない”謎に満ちた宇宙の奥深さにも魅了されるだろう。また、宇宙に関するさまざまな事柄について対話できる生成AI展示も登場する。

公開情報

| 一般公開日 | 2025年4月23日 |

|---|---|

| 展示エリア | 3階・5階常設展示ゾーン |

| 休館日 | 火曜日、年末年始(12月28日~1月1日) |

| 開館時間 | 10時~17時(入館券の購入および受付は16時30分まで) |

| 入館料 | 大人630円、18歳以下210円、未就学児無料 |

「量子コンピュータ・ディスコ」

画期的な新薬の開発など、実現すればさまざまな分野で革新を起こす可能性を秘めた「量子コンピュータ」。そのプログラミングを、好きな音楽を選びダンスフロアに流すDJのような体験を通して楽しく体感できる展示となっている。

見どころ

「DJ体験」で量子プログラミングを体感

音楽を重ね合わせながら聞いたり、いくつかの曲からひとつを決定したりする操作などから、量子力学の原理を用いた量子コンピュータのプログラミングを体感的に理解することができる。

「量子ビット集積回路チップ」の実物を展示

量子コンピュータの計算をつかさどる「チップ」の実物を展示する。理化学研究所量子コンピュータ研究センターでまさに開発中のもので、研究機関以外で目にすることができる、貴重な機会となっている。

ここに来れば量子コンピュータが身近になる

量子コンピュータの原理やしくみに加え、アナログ計算機から量子コンピュータへの発展の歴史をわかりやすく解説。また、量子コンピュータを理解するヒントとなる漫画や映画作品などを紹介するほか、一般の方から寄せられた量子コンピュータに関する素朴な疑問に専門家が答えるコーナーも設置されており、難解と言われる量子コンピュータをぐっと身近に感じられる展示となっている。

解説:量子コンピュータ

量子コンピュータとは量子力学の原理を用いた計算機。今のコンピュータとは桁違いの計算能力をもつため、実現すればこれまで謎とされていた自然界の現象の解明や、画期的な新薬の開発などが可能になると期待されている。ただし、量子コンピュータをつくり、利用するには、私たちが慣れ親しんでいる物理の常識が通用しない「量子力学」を理解し、使いこなすことが必要。1980年代に基礎理論が誕生し、現在世界中で開発競争が加速している注目の技術である。

監修

| 総合監修 | 藤井啓祐 氏(大阪大学基礎工学研究科 教授) |

|---|---|

| 監修 | 嶋田義皓 氏(ソフトバンク株式会社 先端技術研究所 担当課長、科学技術振興機構 研究開発戦略センター 特任フェロー) |

| 監修協力 | 高橋優樹 氏(沖縄科学技術大学院大学 量子情報物理実験ユニット 准教授) 武田俊太郎 氏(東京大学大学院工学系研究科 准教授) 田渕豊 氏(理化学研究所 量子コンピュータ研究センター ユニットリーダー) 富田隆文 氏(自然科学研究機構 分子科学研究所 助教) 水野弘之 氏(株式会社日立製作所 基礎研究センタ 主管研究長) 株式会社QunaSys |

「未読の宇宙」

巨大な観測・実験装置を駆使して、研究者たちがどのように宇宙を読み解こうとしているかを体感できる展示。想像をはるかに超える壮大かつ緻密な研究の営みに驚きを感じると同時に、それでもなお“読み尽くせない”宇宙の魅力に触れることができる。

見どころ

頭上の360°スクリーンで「新たな宇宙の姿」を体感

観測・実験で得られたリアルデータをもとに表現された音と映像が、展示空間全体をぐるりと取り囲み、膨大なデータから立ち上がる新たな宇宙の姿を感じられる。また、いくつかのデータを組み合わせて複合的に宇宙を理解する手法として近年進展している「マルチメッセンジャー天文学」についても紹介する。

「見えないもの」までとらえる、4つの観測・実験を体験

宇宙を理解するために巨大装置を使って行われる観測・実験のしくみを、第一線の研究者との対話形式の映像に導かれながら体験できる。ニュートリノ観測、重力波の観測、目には見えない波長を含む光による宇宙観測、粒子加速器実験の4つのアプローチを通して、天文学や素粒子物理学の知の最前線が感じられる。

AIと語る宇宙

宇宙に関する事柄について対話できる、生成AIを用いた展示が登場。複数のAIキャラクターたちとの会話を通して、宇宙についての疑問だけでなく、日常の悩みなどの身近な話題からでも、楽しく考えを深めていくことができる。

解説:宇宙をとらえるさまざまな観測方法

私たち人類は宇宙をとらえようとさまざまな観測方法を生みだしてきた。可視光だけでなく、電波、赤外線、X線、ガンマ線などの目に見えない波長も含む電磁波による観測に加え、近年は私たちの体を1秒間に数百兆個もすり抜けている粒子「ニュートリノ」や、2015年に初めて直接検出された「重力波」の観測も進んでいる。さらに、粒子加速器を用いた大規模実験で、宇宙の初期状態の再現を目指す実験も推進されている。

監修

| 総合監修 | 梶田隆章 氏(東京大学卓越教授(宇宙線研究所)) |

|---|---|

| 監修 | 石原安野 氏(千葉大学ハドロン宇宙国際研究センター 教授) 田中雅臣 氏(東北大学大学院理学研究科 教授) 中山浩幸 氏(高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 准教授) |

日本科学未来館「量子コンピュータ」「宇宙と素粒子」がテーマの常設展示を予定 未来の可能性に満ちた壮大な研究開発の最前線

自ら学習・行動し人と共生するAIロボット「公開シンポジウム2025」を日本科学未来館で開催へ ムーンショット目標3

東京都と日本科学未来館がコラボ「Tokyo Mirai Park」 国際宇宙ステーションシミュレーターや「脳の声」を聞くメガネなど

日本科学未来館 トヨタと共同開発ロボット「ケパラン」Daokoと共演したダンスを実演初公開へ!ドームシアター「ISSの360度映像」作品も

日本科学未来館