Pepperを使って笑いの研究を行っているゼミが慶應義塾大学SFCにあると聞きました。そのゼミは言語とコミュニケーションを専門とする、白井宏美先生の研究室です。

▽白井宏美研究室 言語とコミュニケーション

http://shirai.sfc.keio.ac.jp/

研究室のシラバスを見てみます。

「コミュニケーション」ということばは、日常生活のなかでよく耳にします。しかし、「コミュニケーション」とはいったい何なのか?と真正面から問われてみると、答えに窮するのではないでしょうか。

本研究室では、この問いに各参加者がそれぞれの観点から答えが出せるようになることを目的とします。

日常何気なく行われているコミュニケーションは、一見法則性がないように見えるかもしれません。しかし、実は特定の法則(規則)に従って組織化されており、そこには、話し手と聞き手の間の権力関係(例えば、教師と生徒の会話や医者と患者の会話)や文化圏による相違(例えば「あいづち」を多用する日本人、最後まで相手の話を聞くドイツ人)など、様々な要素が反映しているのです。

ふむふむ。

過去の研究室では「マツコ・デラックスは毒舌なのになぜ人気があるのか」「明石家さんまはどのように相手から話を引き出しているのか」「”すべらない話”はなぜすべらないのか」「なぜローラの”タメ口”は受け入れられるのかーポライトネス理論からの考察」などのプロジェクトが行われてきたそうです。

シラバスの続きを読み進めます。

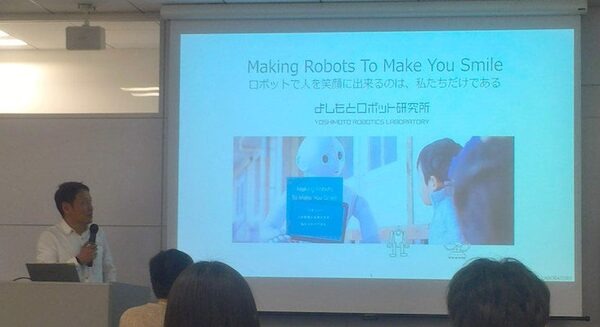

本研究室では、談話分析の観点から言語・非言語コミュニケーションを分析してきましたが、今年度はこれまでの成果を「人間とロボットの協働」に活かしていきたいと考えています。

具体的には、人とPepperがペアとなって初めて効果を発揮できることを発見・探求していきます。その第一弾として今学期は、人とPepperの漫才コンビを分析・開発していきます。

今年は「人とPepperの漫才コンビを分析・開発」することにチャレンジされるということで、白井先生にお願いをして授業の見学に行ってきました。

きました。SFCです。

キャンパス内には福澤諭吉先生の銅像がありました。慶應義塾大学に来たって感じです。

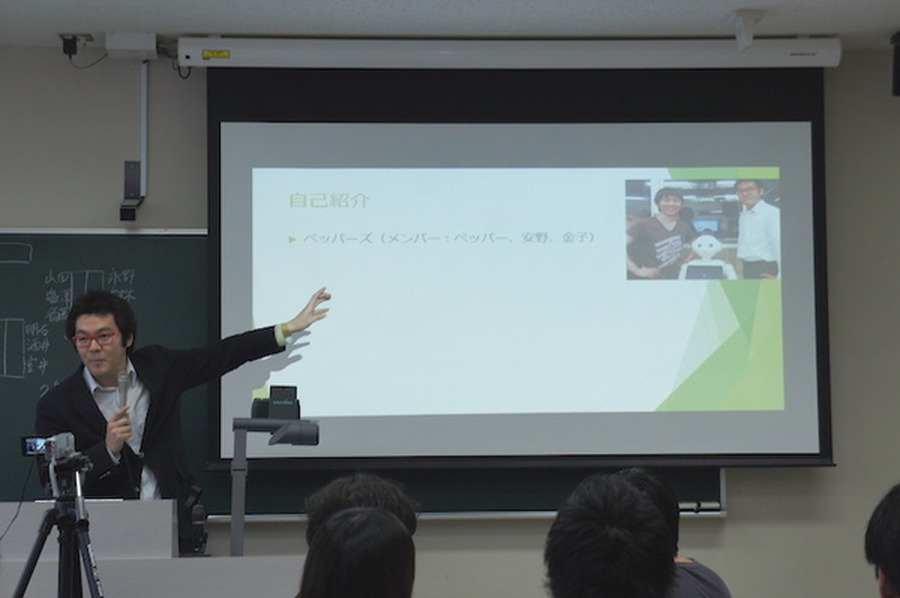

今回のワークショップの講師は、Pepper漫才のペッパーズ金子さんです。

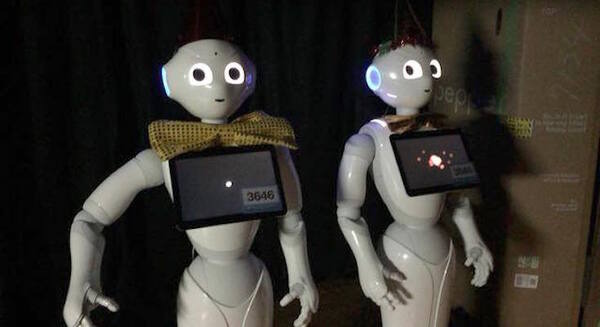

ペッパーズはPepperを相方にした漫才で、2016年のM-1グランプリ一回戦を突破。現在は吉本興業所属の芸人さんです。

最初に金子さんから、ペッパーズについての自己紹介です。ペッパーズは演者の金子さんの他にPepperを操作する担当の安野さん、そしてPepperからなるユニットです。

高校の同級生であるお二人が社会に出た後にたまたま会った時、金子さんは人と違った形でお笑いを提供したいと、安野さんは人工知能やロボットを使って面白いことがしたいと考えていました。

この二人の方向性が合致したのが、Pepperを使った漫才「ペッパーズ」でした。過去に当サイトでインタビューをしておりますので、色々知りたい方は是非ご覧ください。

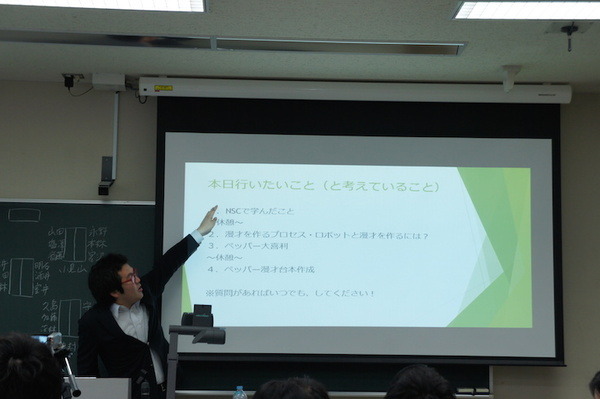

今日のワークショップでは3つのことを行います。

・ 漫才を作るプロセス、ロボットと漫才を作るには?

・ ペッパー大喜利

・ ペッパーと行う漫才の台本作成

最初に「漫才を作るプロセス、ロボットと漫才を作るには?」です。

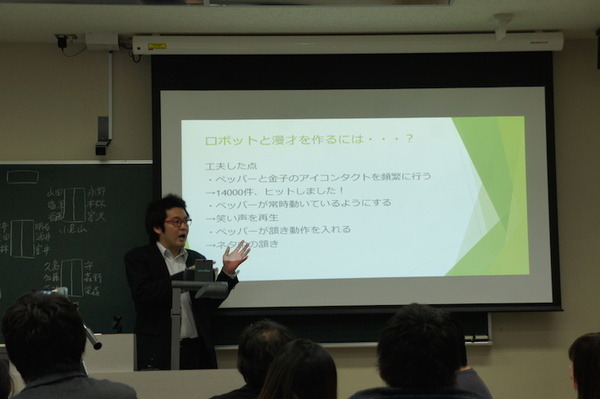

ロボットと漫才を作るとはどういうことでしょう?金子さんからPepperと漫才を行う際に工夫した点を解説していただきました。

具体的には以下の3つ。

・Pepperとのアイコンタクトを頻繁に行う

・Pepperが常時動いているようにする

・Pepperにうなづき動作を入れる

この3つには漫才だけに限定されない、ロボットアプリケーションをつくるときのコツが隠されているような気がします。

これを踏まえて、実際にペッパーズの漫才のやり取りを学生さんがパソコンを操作してトライしてみました。

ペッパーズの漫才は人間がリアルタイムでパソコンを操作して間(ま)の調整を行います。金子さんのふりに合わせて学生さんが操作してみますが、上手くいったりいかなかったりで、会話の間の難しさを体感することができました。

その後、グループに分かれ、皆でPepperに大喜利を考え、それを元にして漫才の台本を作成します。

最後は、今日作成した漫才の台本の一部を実際にPepper相手に漫才してみます。3人1チームで、一人が演者、一人がパソコン操作、一人が漫才の様子を動画撮影です。

この動画は、研究室限定のFacebookグループで披露されるそうです。

今回のワークショックはこれで終了です。みなさまお疲れさまでした!