WHILL株式会社(以下、WHILL社)は車の運転と類似点が多い近距離モビリティ「WHILL」を操作した時にも、車の運転時と同様の動きが見られるのではないかとの仮説を立て、シニアの脳の動きを比較検証する調査に着手することを発表した。

調査では秋田大学で高齢者の健康長寿や住みやすい地域づくりなどについて研究する大田秀隆教授と、高齢者の安全運転に関する各種提言などを行う中村拓司氏の監修の下、それぞれの操作時における脳の動きを計測・比較し、脳への影響を定量的に分析する。

調査の背景

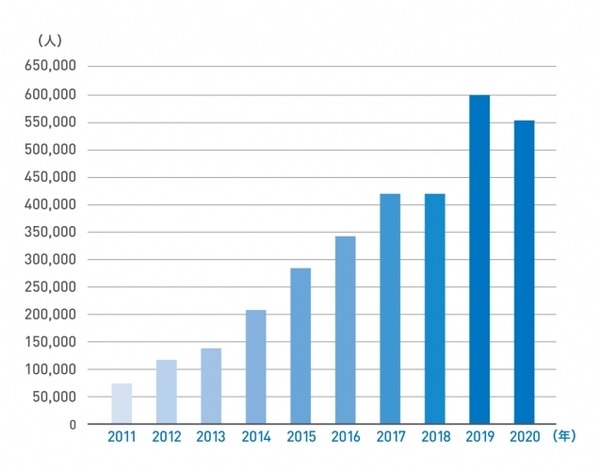

免許返納件数は2019年以降、増加基調にあるものの、その後の自由な移動手段がなくなることから、返納に踏み切れない人や返納を勧められない家族も多いのが現実。こうした社会課題を受け、免許返納後の「足」としてWHILLの取扱いを開始する自動車ディーラーが続々と増え、現在では全国で20社超に上る。

一方、車の運転は脳の活性化に有効であることが分かっている。日本認知症予防学会理事長を務める鳥取大学医学部の浦上克哉教授は著書『運転を続けるための認知症予防ー2017 年改正道交法対応』において、「車の運転は、周囲の状況に気を配り、適度な緊張感を保つ必要があるため、注意力や判断力を鍛える効果がある」と述べている。

WHILL社は今回、車の運転感覚と似ている点が多く、高齢になっても乗り続けることができるWHILLを操作した時にも、同様の動きが見られるのではないかとの仮説を立てた。WHILLはシニアや歩行に困難を抱える人などを中心に利用されている他、最近では免許返納後の移動手段として注目が集まっているとともに、施設などでのレンタル運用としての活用機会も増えている。

利用者からは「行動範囲がぐんと広がった」「外に出るのがもっと楽しくなった」「疲労を軽減でき、やりたいことにもっと打ち込めるようになった」などの声も寄せられているという。

また、経済産業省が進める電動車いす等安全対策・普及推進事業の一環として、2020年に全国5都市で行われた実証実験にWHILL社も参加。取りまとめ結果として、1週間あたりの平均外出回数が14%増えたほか、参加者の8割以上が「自分で外出ができるという自信が持てることに役立つ」と回答した。

今回の調査では大田教授と中村氏の監修の下、それぞれの操作時における脳の動きを計測・比較、脳への影響を定量的に分析し、人生100年時代を生き生きと過ごすための今後の調査や取り組みの一助として役立てていくことを目的としている。

調査概要(予定)

| 実施時期 | 2021年10月~2022年3月 |

|---|---|

| 被験者 | 65~75歳で定期的に運転をする男女5名 |

| 実施場所 | 1.関東圏の自動車教習所、2.被験者自宅及び周辺 |

| 調査内容 | 条件をそれぞれ変えた3つのシーンにおける脳血流を測定・比較し、脳の動きを分析する |

| 条件別のシーン | 1.教習所内の同じコースを車とWHILLでそれぞれ走行している時 2.自宅周辺の同じコースを徒歩とWHILLでそれぞれ移動している時(10分間) 3.自宅でリラックスしている時(10分間) |

| 結果公開時期 | 2022年4月 |

| 監修 | 大田秀隆教授(秋田大学高齢者医療先端研究センター・センター長)、中村拓司氏(日本認知症予防学会 認知症予防専門士/道路交通評論家) ※調査は臨床試験を意図したものではない。また、新型コロナウイルスの感染状況によっては予定を変更する可能性がある。 |

大田秀隆教授、中村拓司氏からのコメント

秋田大学 大田秀隆教授からのコメント

認知症予防専門士 中村拓司氏からのコメント

WHILL株式会社