2018年1月、発売間もないaiboを分解する機会を得た(ちなみに、ロボスタのaiboではない)。今回そのaiboの分解過程を通じて、aiboの複雑な内部の構造を簡単に紹介したい。

もちろん、aiboオーナーやオーナー予定者の方であれば、不愉快に思うコンテンツかも知れない。それでもこの分解によって、SONYのaiboにかける想い、作り込みのコダワリを非常に感じることができたのも事実。以下、見たいと思う人だけに見てもらえればと思う。

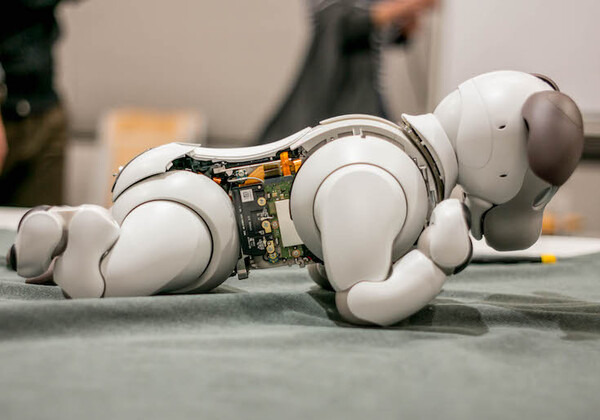

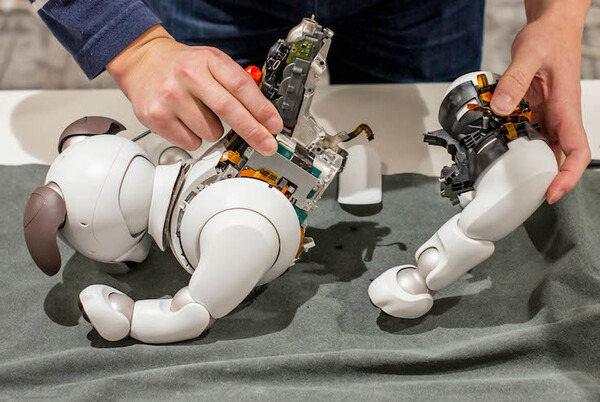

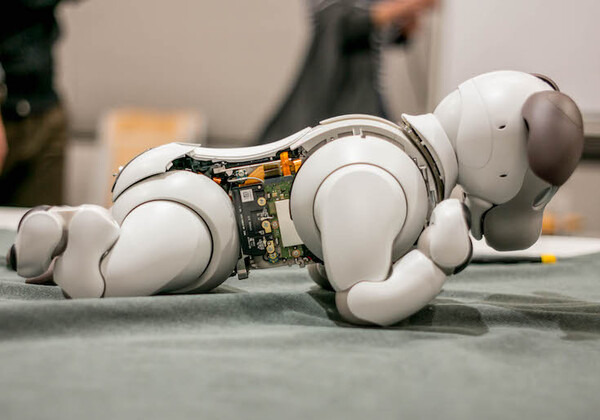

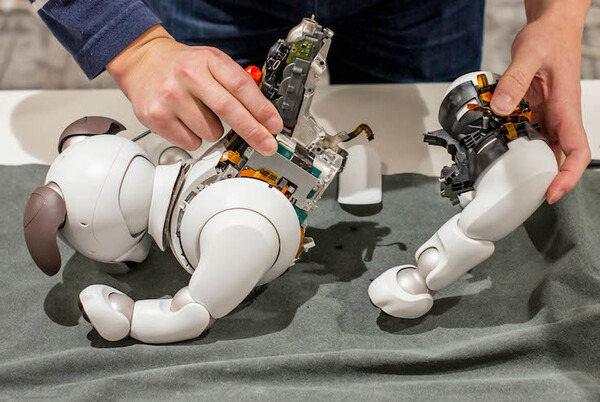

分解作業をスタート。可哀想な気分になる。

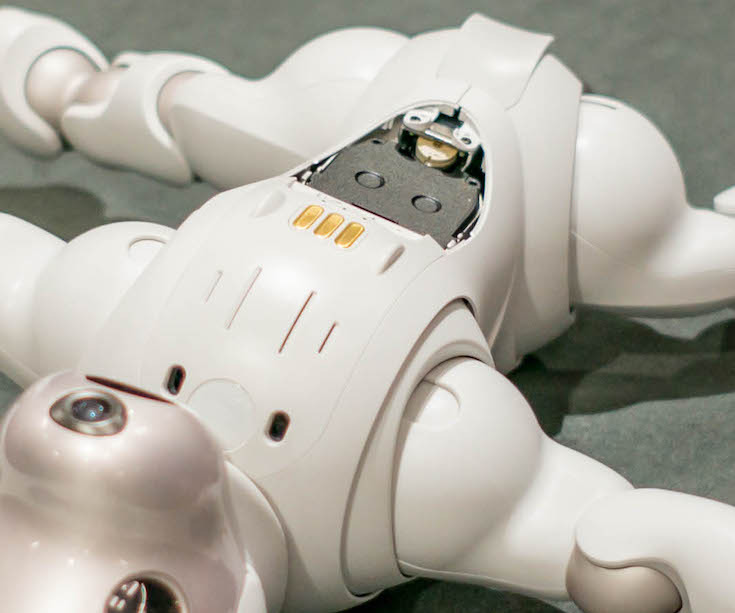

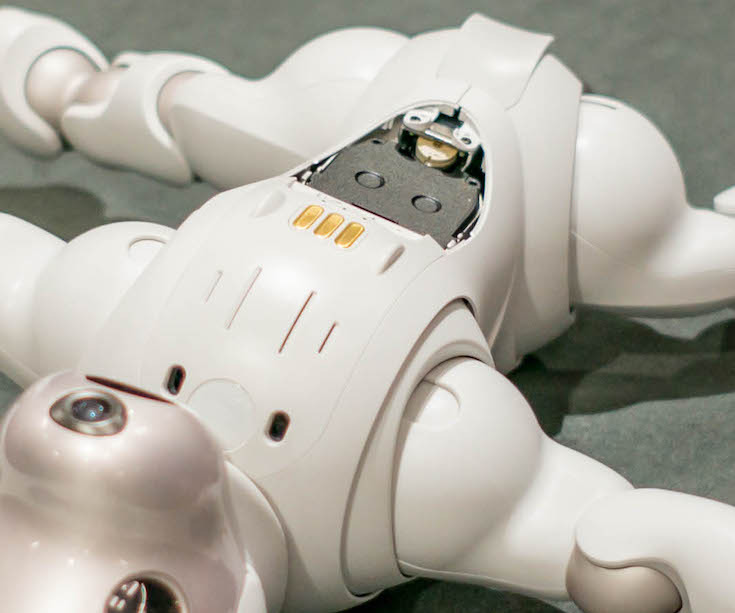

腹部

腹部の蓋を取り外す。基本的にネジ穴を極力隠してみせない設計思想で作られており、分解するならこの場所になるだろう。

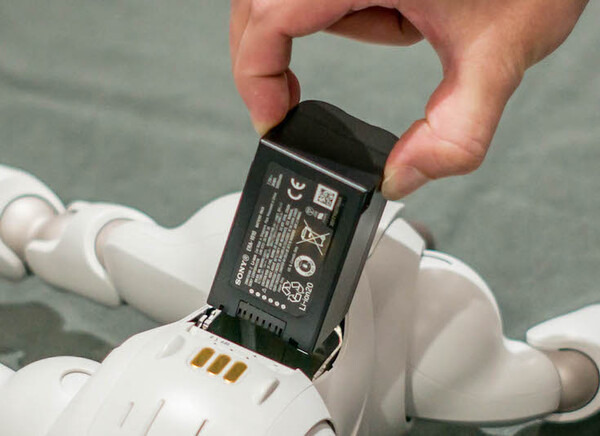

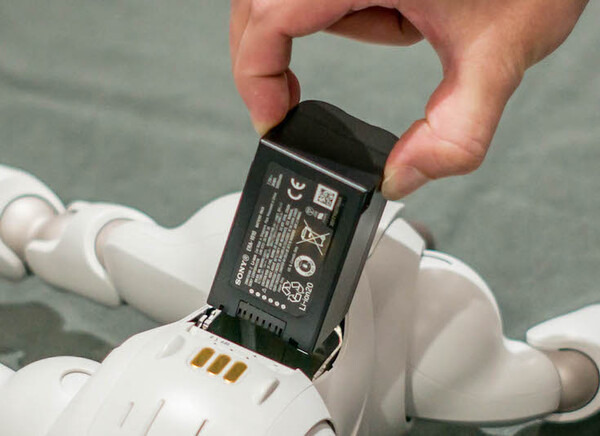

すぐにバッテリーにたどり着く。バッテリーは専用だが見た目はビデオカメラ用のバッテリーのような形状。

フタ側につている黒いユニットは人感センサー。

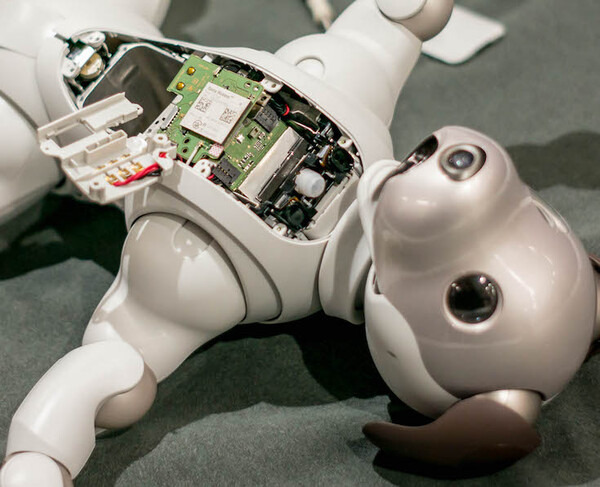

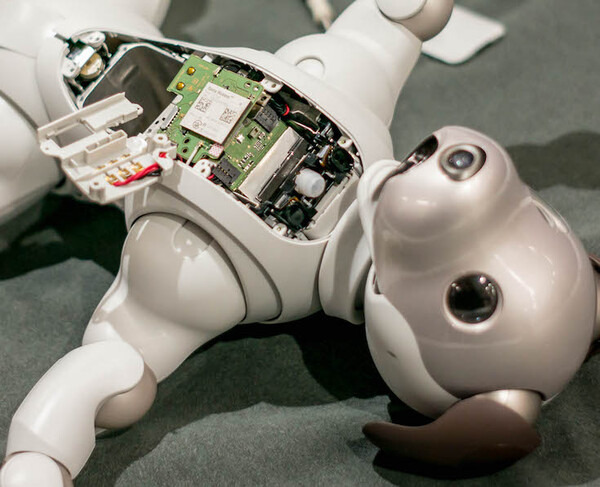

基板が露出してくる。

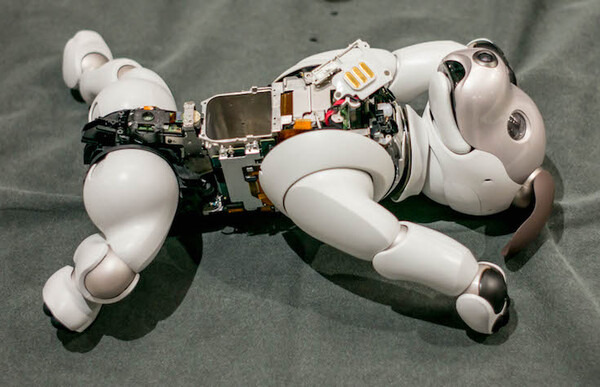

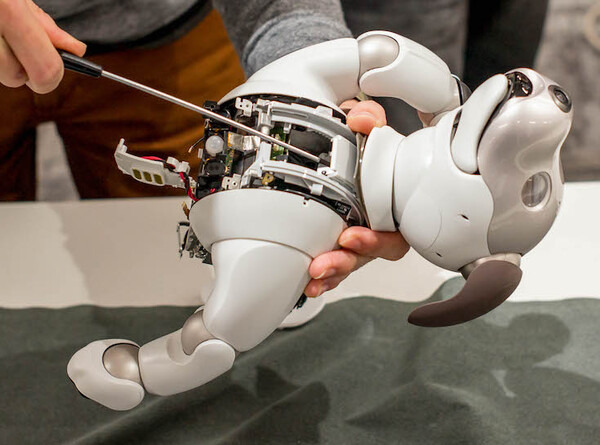

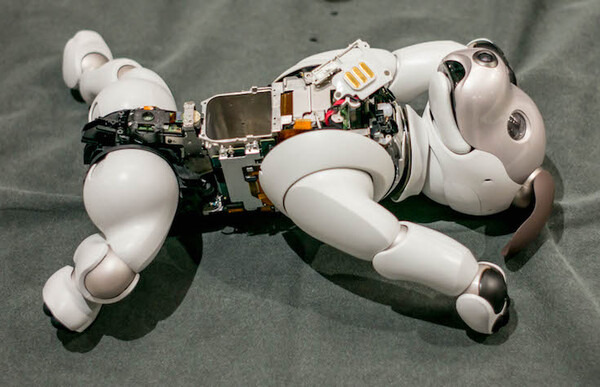

胴体

身体のサイドパネルをはずしていく。

パネルを割らないように慎重に作業を進める。

サイドパネルを外すとさらに基板が見える。

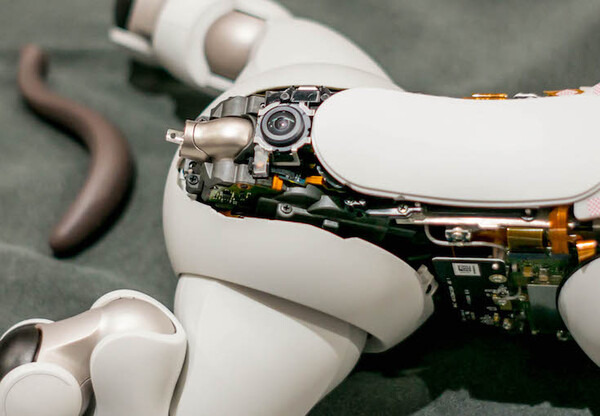

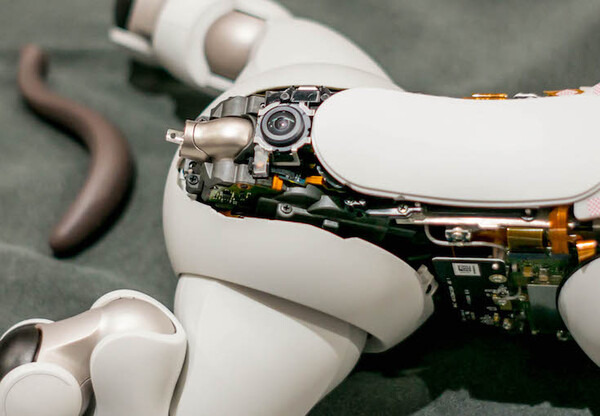

尻尾の付け根部分にSLAMカメラが見える。

サイドパネルの裏側。補強の入れ方が美しい。

左右のサイドパネルをはずすとマグネシウムと思われるフレームが見えてくる。

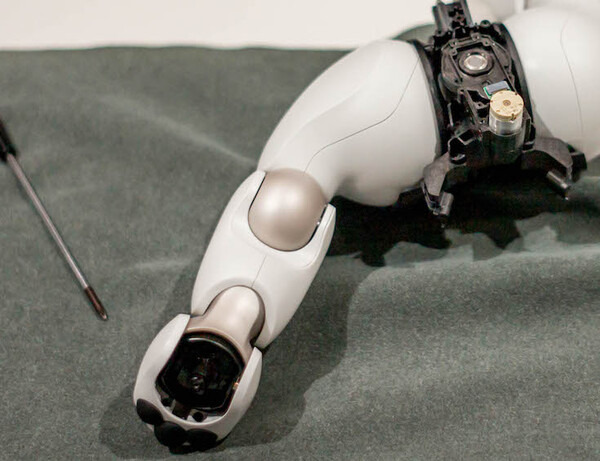

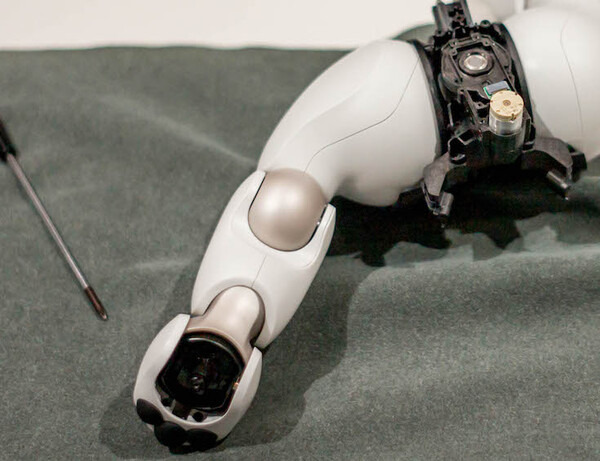

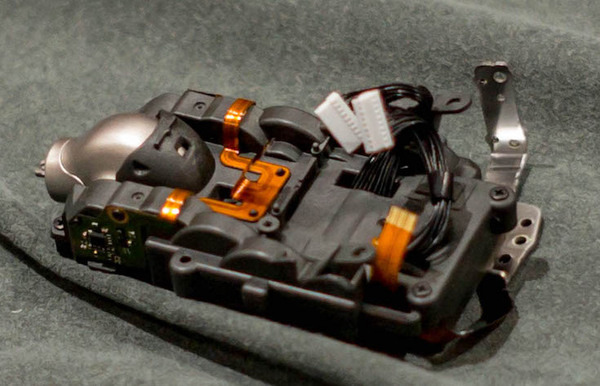

後足

後ろの腰ユニットの取り外しを行う。

左右の後ろ足はまとまってはずれる。

肉球部分にはセンサが組み込まれている。

足の裏側のパネルは高い精度ではめ込まれており、見た目をすっきりさせていることがわかる。ネジを隠すこだわりは随所に徹底している。

足の関節には金属製プレートのリンクも組み込まれている。

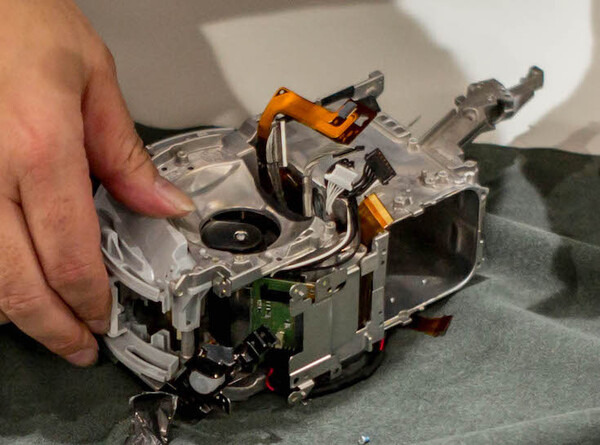

稼働部位のフィルムケーブルはクルクルと長めに巻かれて組み込まれていた。

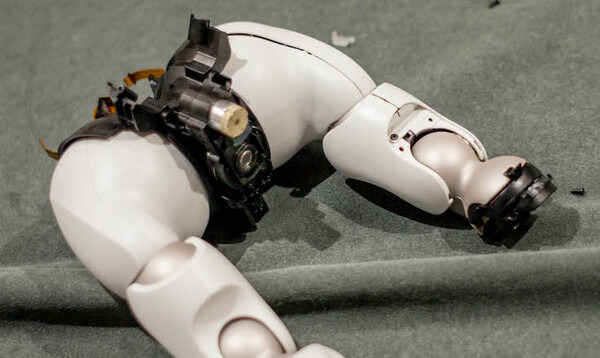

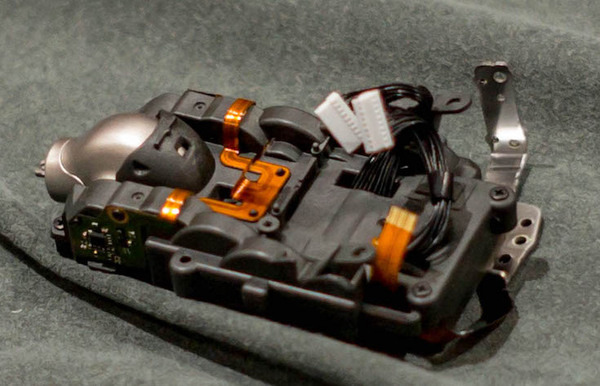

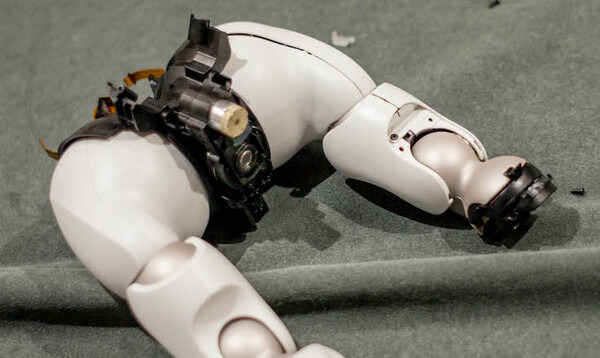

前足

前足の取り外しを進める。

後ろ足と異なり、左右それぞれを取り外す必要がある。

腕を取り外すと基板が見えてくる。

本体フレームは信じられないほど軽い作り。

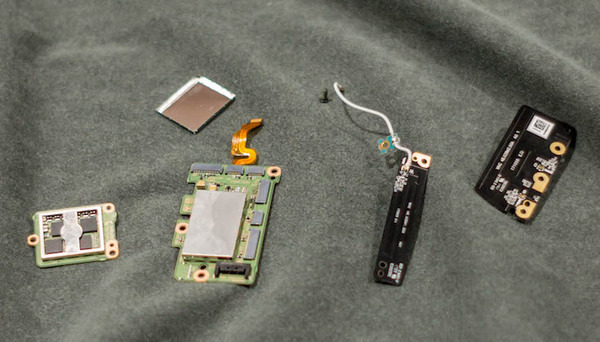

取り外した基板。

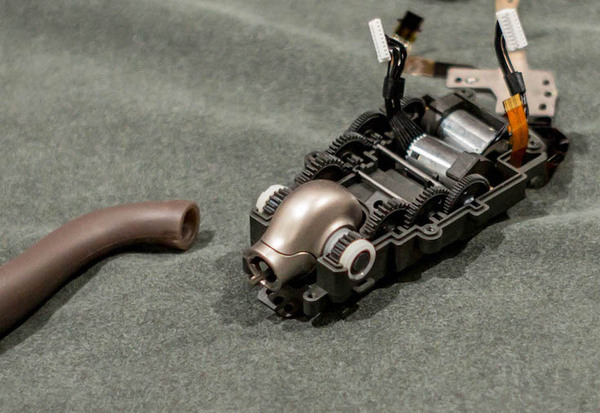

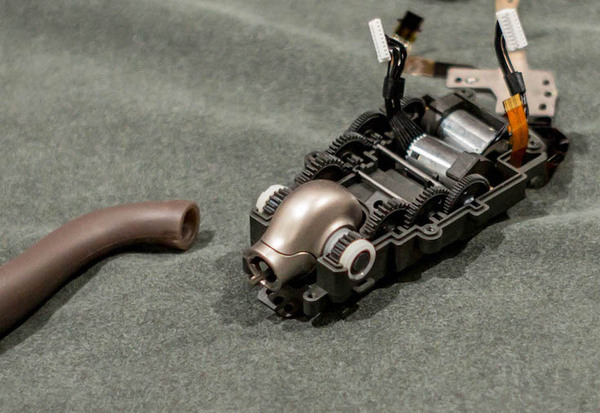

尻尾

尻尾を制御する部分を取り外す。

ここだけでも凝った設計なのが伺える。

蓋を外すと2つのモーターが絶妙な歯車の組み合わせで左右、上下に尻尾を動かす機構になっているのがわかる。

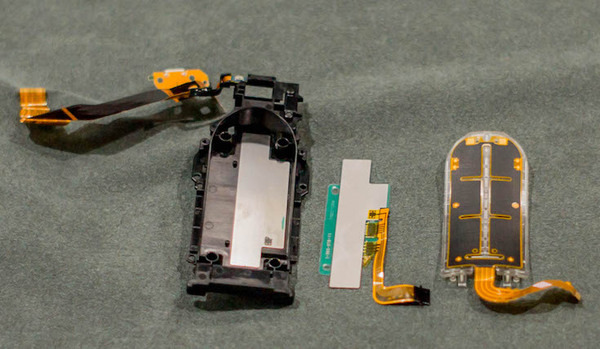

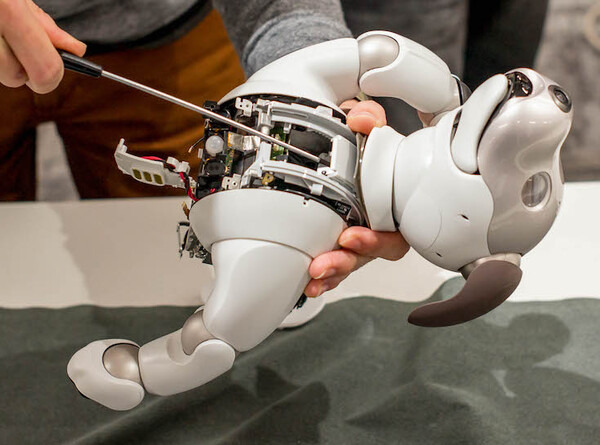

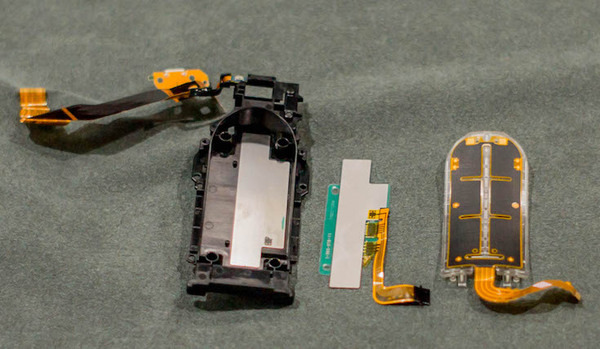

背中

背中のタッチセンサを分解する。感圧・静電容量方式のセンサとなっている。

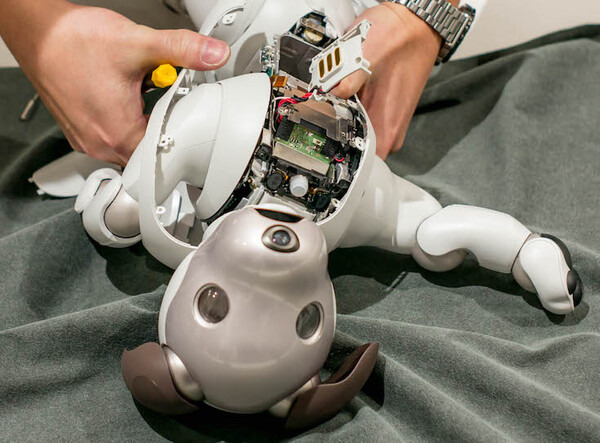

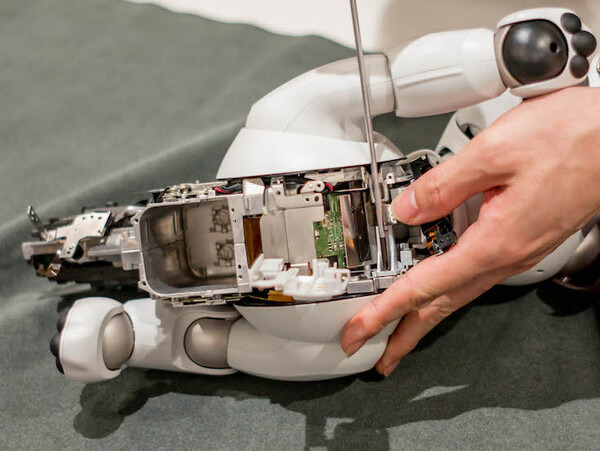

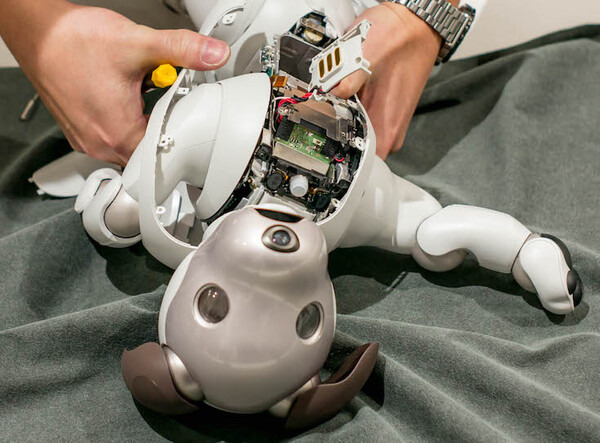

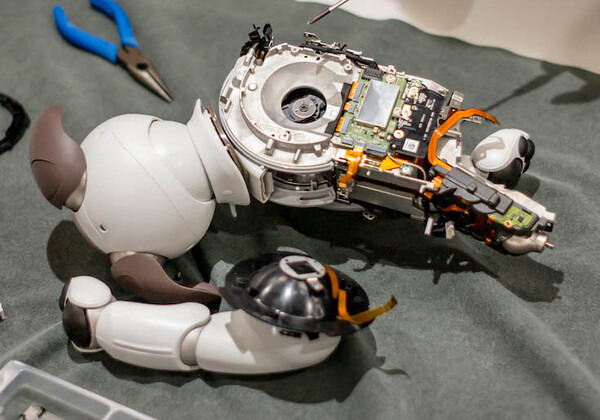

頭

続いて頭の取り外しを行う。なお、おでこには静電容量方式のタッチセンサ、鼻部分には画像認識を行う前方カメラが組み込まれている。また首は4軸分のサーボが搭載されている。

太いケーブルが複数本、本体とつながっている。ケーブルの信号線の総数は90本だという。首輪部分は電源ボタンが組み込まれている。

口の内部も分解していく。口の中にはToFセンサが内蔵されている。また、顎の下には静電容量方式のタッチセンサが組み込まれている。

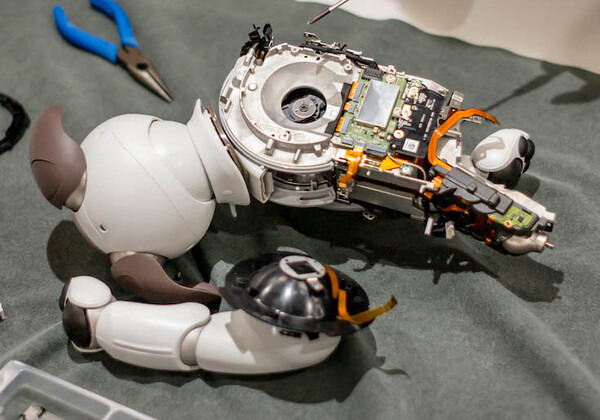

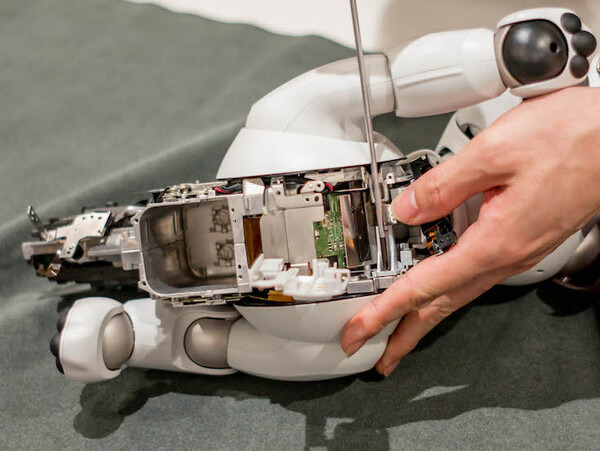

頭部の分解を更に進める。

頭の中はパーツは細かいパーツ、ケーブルがぎっしり埋め込まれていた。aibo全体の中でも最もパーツが詰め込まれた部位になる。

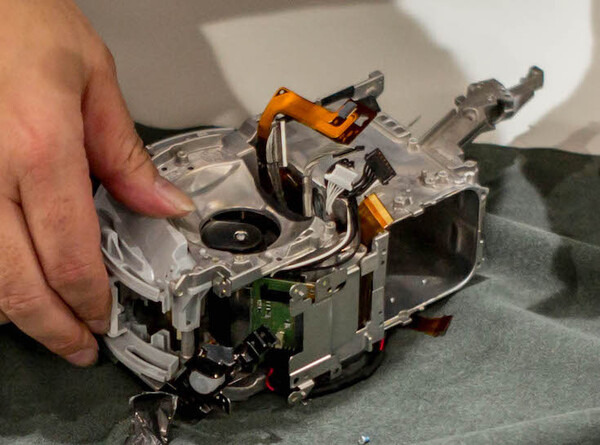

目

目の部分は四角い有機EL(OLED)ディスプレイが2つ組み込まれている。両目の間はタッチセンサ。

正方形の汎用品有機ELディスプレイを丸いパーツ、レンズで丸い目に仕上げていることがわかる。

さらにモジュールを分解するとこんな形となる。

耳

シリコンパーツをはずすと耳の稼働部位がでてくる。こんな小さい部分にも小さなサーボが絶妙に組み込まれている。

実際のaiboの耳は、頭部の下半分にセットされるこちらの4つのマイクアレイだ。左に2個、右に1個、上部に1個設置されており、これで音源を三次元で測定できるという。

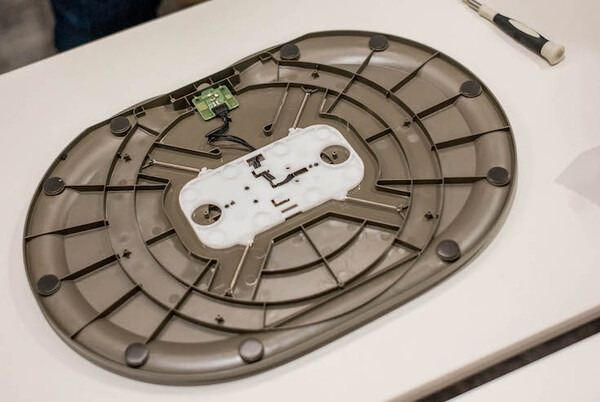

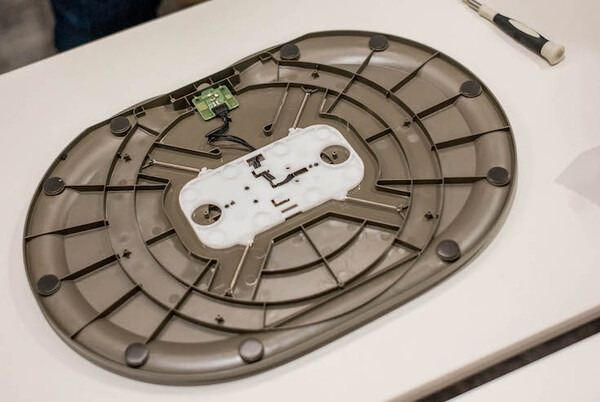

充電台

充電台も蓋を外して内部構造を確認した。4つのスプリングで引っ張られて白いパーツが動く仕組みになっている。

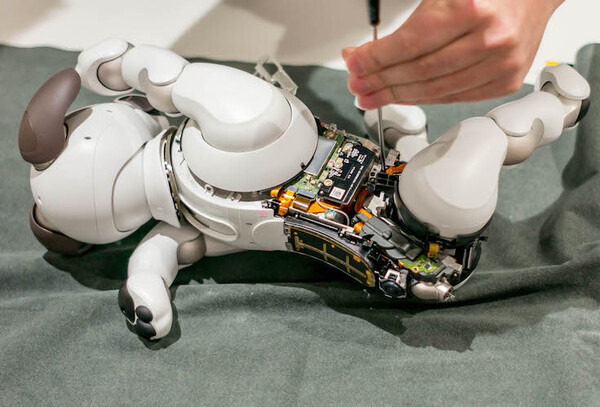

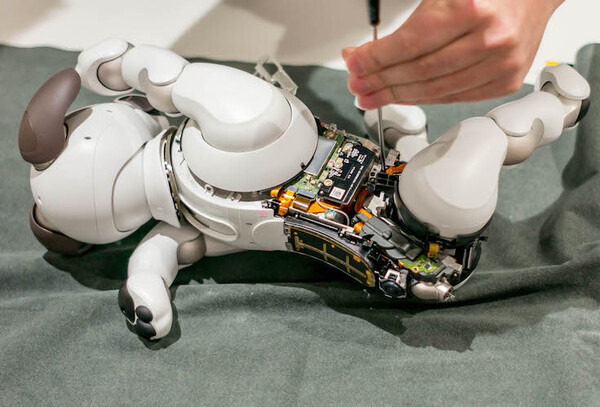

作業の様子

細かいネジやパーツを整理しながら作業が進んだ。

分解は4~5名が交代しながら行い、1時間程度でおおよその分解作業が終わった。分解は手探りでの作業であったが今回の担当メンバーは分解に慣れていることもあり、特にひっかかることなく、分解を終えることができた。

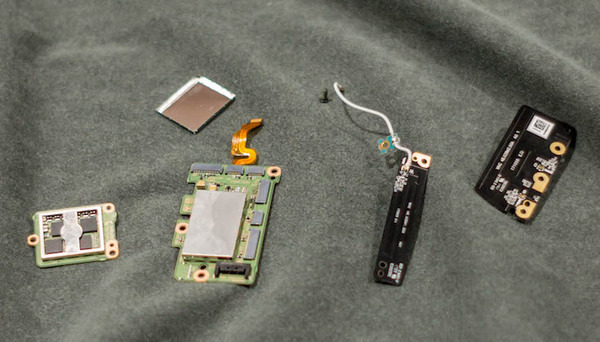

まとめ

最後に分解されたaiboの主要パーツを並べて撮影した。細かいネジなどは省いているので全てではないが、だいたいこんな感じで構成されているのが伝わるのではないかと思う。

最後に「aibo」を開発したソニー開発者の皆様、分解を担当してくれたメンバーに感謝したい。素晴らしい仕事をありがとうございました。