国土交通省(国交省)は、2023年1月24日(火)、国交省が中心に推進している「バリアフリー・ナビプロジェクト」のシンポジウムを開催した。このシンポジウムでは本年4月の道路交通法改正の情報や、搬送ロボットの実証実験などの報告が行われるとともに、UR事業の視点から見たICTスマートタウンの現状と今後の展望などが発表された。搬送ロボットがプロジェクトに参加することで、バリアフリー化が加速する、という期待とその理由も紹介した。また、スポーツ関連アンバサダーらも加わったパネルディスカッションも行われ、とても興味深い情報や意見が交わされた。

「バリアフリー・ナビプロジェクト」とロボットの関係

冒頭、INIAD(東洋大学情報連携学部)学部長の坂村氏や国交省の総合政策局総務課の松田氏が登壇し、今回のシンポジウムの主旨や自動走行ロボットの実証実験の成果、取り組みについて説明した。

「バリアフリー・ナビプロジェクト」とは、元々は、車椅子やベビーカー、高齢者、通常の歩行が困難な人、子ども連れの家族など、あらゆる人が誰でもICT等を利用して、歩きやすい道をナビゲーションし、気楽に町歩きができる世の中を目指すプロジェクトだ。具体的には、段差や傾斜が少なく、エレベータなどがサポートする設備を用意するなど「バリアフリー」を実現していくものだ。

また、スマートフォンやパソコンなどマップ情報の利用が普及しているが、そのマップ情報の中には、段差、階段、柵や塀、歩行や通行が難しい場所などの情報は充分に反映されているとはいえない。バリアフリーを実践するためにはそれらの情報を反映したナビゲーションが重要になってくる。

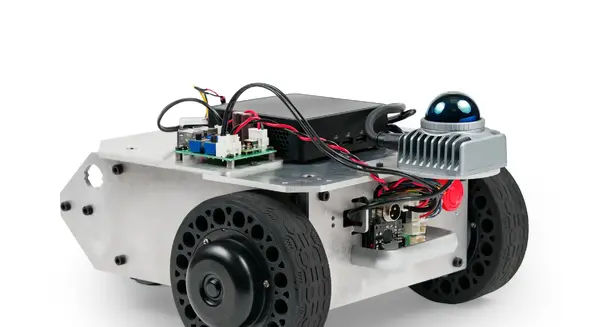

最近では、配送や清掃など自動走行ロボットの開発や実証実験が進み、その存在が注目されるようになった。ただ、自動走行ロボットの実装にあたって求められるのはやはり「バリフリー」と「通行に関わるきめ細かな情報を反映したナビゲーション」ということになり、「バリアフリー・ナビプロジェクト」と同様の課題解決が求められている。

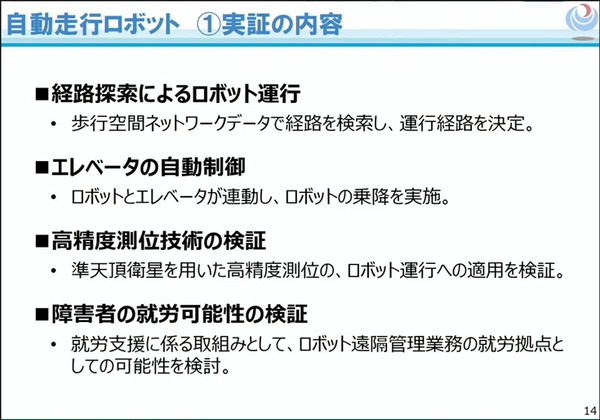

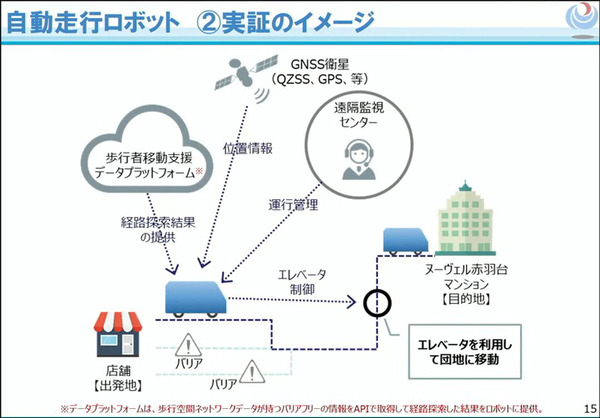

こうしたことから国交省では「バリアフリー・ナビプロジェクト」に車椅子やベビーカー、高齢者が移動しやすい環境開発にロボットも加えて考えようと、進んだ発想と視点で検討することとなっている。ロボットが段差や走行困難な場所を避け、エレベータとの連携して移動するなど、実証実験が行われた。

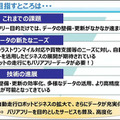

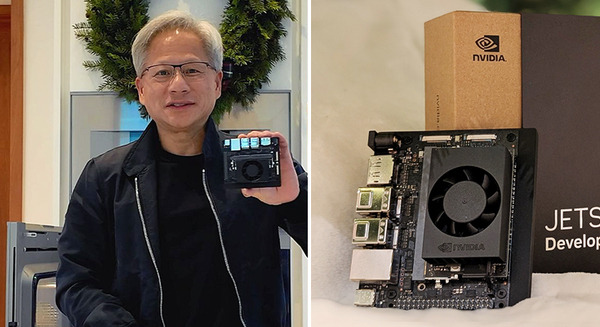

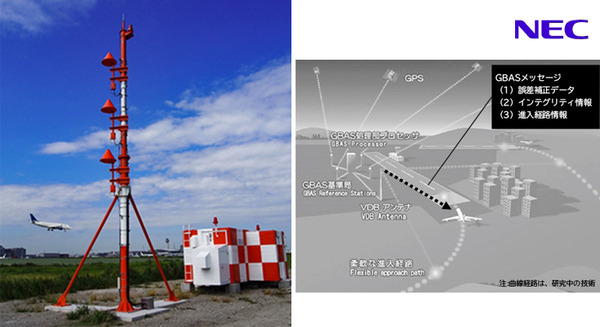

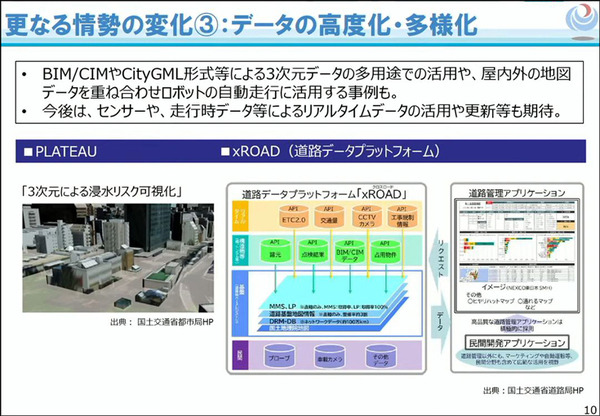

松田氏は、センサーやリアルタイムで測位したデータの活用をポイントにあげた。特に測位と通信技術が発展、SLAM技術の進化や準天頂衛星などの完備から自動運転や搬送ロボットの自己位置推定の精度があがり、実用化が現実的なものになった。

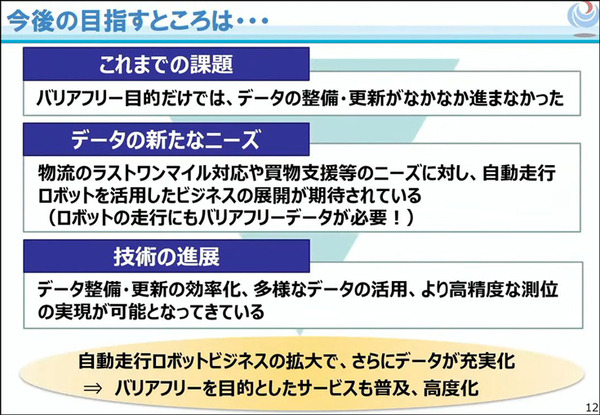

これまでの政策を打ってきたものの、バリアフリー目的だけではデータの整備や更新がなかなか進まなかった実態も課題として掲げた。そこで、データの新たなニーズとして自動走行ロボットの登場とビジネスの拡大によって、データの整備が充実することで、バリアフリーも加速するきっかけになると期待する。

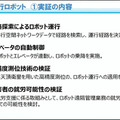

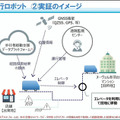

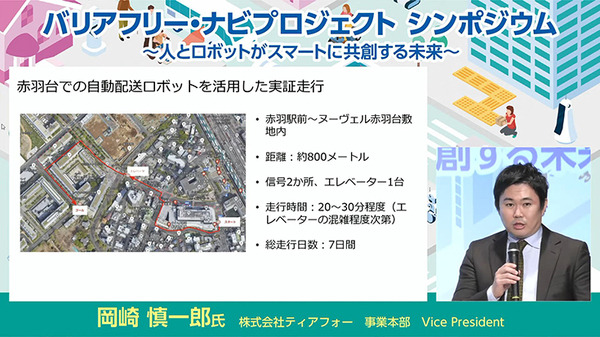

赤羽は非常に坂が多い地域のため、ロボットの実証実験には一般のルート情報だけでなく、段差やバリア(障がい)などの情報を含めたマップ情報をネットワークで参照、経路を探索して運行した。また、ロボットとエレベーターが連動し、エレベーターをロボットが制御して移動する実証実験も行われた。

「自動配送/走行ロボット」の実証実験

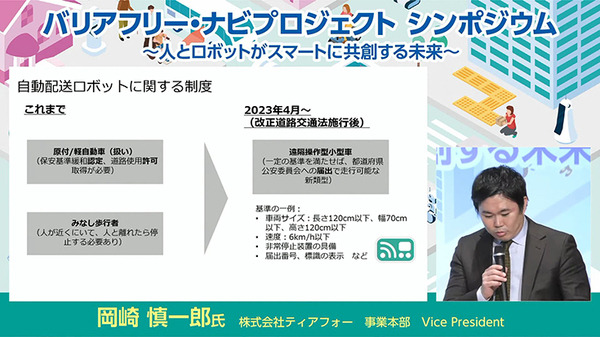

また、事例のプレゼンでは「自動配送/走行ロボット」について、赤羽台や金沢シーサイドタウンで実際に行われた走行ロボットを使った実証実験についてティアフォーが発表を行った。ティアフォー(TIER IV)の自動運転システム「Autoware」を実装した、川崎重工業の自動搬送ロボットの遠隔監視付きの実証実験結果を発表した。また、今春、道路交通法の改正によって、搬送ロボットが歩道を走行可能になるが、その際の条件などの解説も行われた。

詳細は別記事で紹介する予定。

UR事業からみた人とロボットの共生

都市再生機構の渡邊氏はUR事業を担当しているが、現在全国に70万戸以上あるUR住戸の未来に向けての思いと、多様な人々が生きやすい歩行空間の在り方とこれからについて語った。既にICTを活用したスマート住宅への取り組みは実践されていて、更にはUR事業の立場からロボットの活用と実証実験についての発表があり、とても興味深い内容だった。

パネルディスカッションも実現

今回の未来の歩行空間の在り方について探るシンポジウムでは、東京大学名誉教授 坂村健氏をはじめとしてパラリンピアンの瀬立モニカ氏や網本麻里氏を加え、「バリアフリーのまちづくり」や、「ロボットと人が共存する未来の社会について」のセッションやパネルディスカッションが実現した。モデレーターは、INIAD学部長の坂村健氏、パネラーとして都市再生機構の渡邊氏、ティアフォーの岡崎氏、プロップ・ステーション理事長の竹中ナミ氏、バリアフリー・ナビプロジェクト アンバサダーの瀬立モニカ氏と網本麻里氏、国土交通省 総合政策局総務課(併)政策統括官付 企画専門官の福島晶子氏が登壇した。

国土交通省「バリアフリー・ナビプロジェクト」