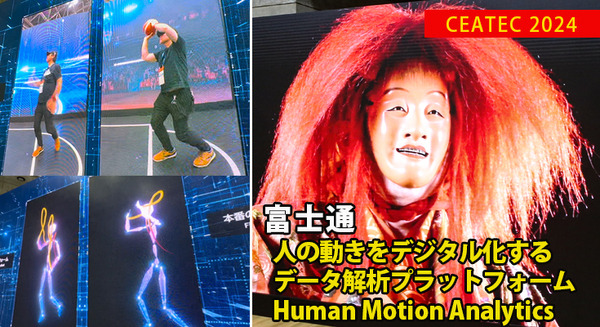

2024年10月15日~18日まで千葉の幕張メッセで「CEATEC 2024」が開催された。会場内のNEDOブースでは、NECと産業技術総合研究所(産総研)による「量子コンピュータの社会実装に向けて」が展示され、両者が開発中の大規模集積化(1000量子ビット超)の量子コンピュータ(モックアップ:模型)が展示されていた。日頃はおよそ絶対零度の低温下で運用されているので、モックアップでも見るのは貴重だ。

NECと産総研はかねてより、「G-QuAT」(Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI technology)で量子コンピュータの研究開発と社会実装を推進している。

展示されていた量子コンピュータは、筐体本体の左右に区切って見られるようになっていて、左側が従来モデルで、右側が新モデルの構造がわかる構成となっている。

膨大な量のアナログ信号を伝送するため、旧モデル(左側)では同軸ケーブルが使われているが、新モデルではフラットケーブルが活用され、配線もスッキリしている印象だ。

そのほか「Cryo-CMOS」極低温動作トランジスタデバイスや「HEMT」高電子移動度トランジスタ、「Attenuator」減衰器、ローパスフィルター、パラメトリックアンプ(増幅器)などの構成技術も確認することができた。

現在の量子コンピュータは、およぞ絶対零度の超低音で動作する。今後は室温で動作する部分と超低音で動作する超電導の部分に分けて構成されるようになると予想され、現状のクラウドサービスの様に、スマホやPCで量子コンピュータをネットワークを介して特定の計算に限って利用するようになる(例えば、1+1を計算するのに電卓では一発で回答が出せるが、量子コンピュータでは膨大な計算コストを経て算出することになり、四則演算など単純なものには向いていない)。