株式会社グリッドは報道関係者向け「量子コンピュータ勉強会」を2024年12月19日に開催した。量子コンピュータに関する2024年の総括と、2025年への展望を中心に語った。

グリッドは、ロボスタでも何度か記事で取り上げてきた最先端のAIやソフトウェァ関連の量子技術を開発・提供している会社。説明会では、2024年の量子コンピュータのトレンドを振り返りながら、ハードウェアだけでなくソフトウェアが2025年はどのように発展していくかについて説明がおこなわれた。

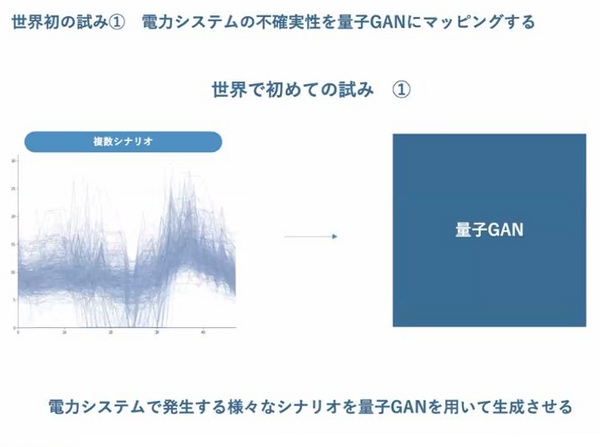

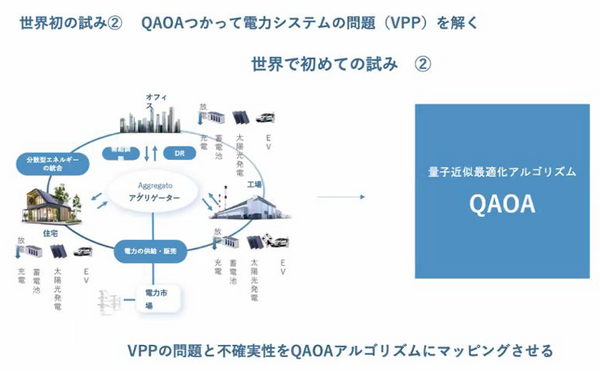

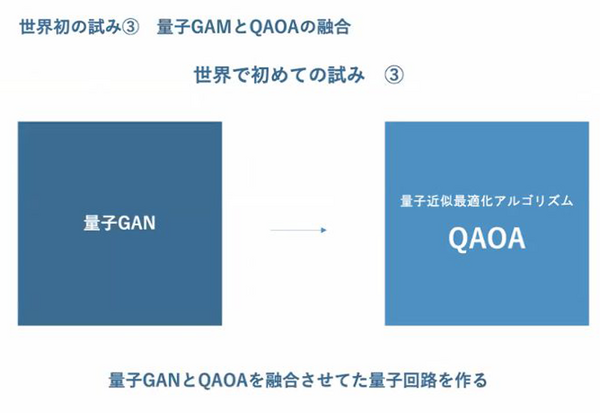

また、グリッドが2025年以降に注力し、世界初の試みに挑戦していく分野についても発表した。

曽我部社長は2024年を振り返り、印象に残った3つのポイントを掲げた。「誤り訂正技術の進化」「古典量子ハイブレッドの加速化」「国際的な競争拡大」の3つ。

「論理量子ビット」と誤り訂正技術の進化

現在の量子コンピュータの最も大きな課題のひとつが「誤り訂正技術」だ。量子コンピュータは従来のコンピュータ(古典コンピュータ)と比較して、外部からのノイズの影響を受けやすく、量子状態の崩壊もあって、量子エラーが頻発する。

最近の進化によって量子ビットが増えると、それに連れて量子エラーも爆発的に増大するため、演算しても正しい答えが得られずに信頼性に欠ける。こうした背景があって、エラーを修復する「誤り訂正」技術が発展することが期待されている。「誤り訂正」をおこない、エラーの影響を軽減したものを「論理量子ビット」と呼ぶ。

Googleの量子チップ「ウィロー」の登場

物理量子ビット単体ではエラーが頻発するが、複数の量子ビットからなる「論理量子ビット」を使用すると計算の信頼性が向上する。これまでは量子ビットの多数決によって、正解に近い値を算出していたが、格子状に量子ビットを配置して、隣同士の量子ビットの状態をチェックして正しい値を出していこう、という考え方だ。

これを代表する技術がGoogleの量子チップ「ウィロー」だ。使用する量子ビットが増えるほどエラーが爆増するが、最新のスーパーコンピューター「Frontier」を使っても10の25乗年かかる計算を、「ウィロー」は5分未満に処理することができる。その演算能力で爆増するエラーをねじ伏せて、エラー率を指数関数的に減らせる技術が注目されている。

これは「超伝導方式における誤り訂正の技術革新」として曽我部社長も注目するトレンドのひとつとして掲げた。

絶対零度からの脱却か?「イオントラップ方式の躍進」

量子コンピュータにはいくつかの実装方式があり、その中でも最も開発が進んでいるのが「超伝導方式」だ。だが、2024年は「イオントラップ方式」が「超伝導方式」と並んで主要な方式のひとつに躍り出る可能性が示す年になった。

「超伝導方式」はIBM、Google、Amazon、Intelなどが積極的に研究開発を進めている方式だが、著者は「超伝導方式」の最大のネックのひとつは、量子コンピュータの利用環境が極低温(絶対零度に近い)での環境が必要、ということだと感じている。

一方の「イオントラップ方式」は、電場を使って単一のイオン(荷電粒子)を真空中に閉じ込めて、レーザーを照射することで量子ビットを制御する方式。常温で稼働させることができ、エラー率が非常に低いのが特徴だ。米国のQuEra Computing(クエラ・コンピューティング)が48論理量子ビットのコンピュータを発表。MicrosoftとQuantinuumがエラー率を実に1/800に低下させた論理量子ビットの実験結果を発表したため、誤り訂正が入った「イオントラップ方式」への注目が急速に高まっている。

曽我部社長は「イオントラップ方式の躍進」も2024年のトレンドに掲げた。

「量子×スーパーコンピュータ」のハイブリッド

曽我部社長が次に掲げたのは「量子×スーパーコンピュータ」のハイブリッド技術の加速だ。もともと現在の量子コンピュータは古典コンピュータに代替えするものではなく、両者の特性を活かして併用していくものとして見られている。スパコンは大規模で膨大な数値計算が得意で、量子コンピュータは誤りが多く、ノイズに弱いものの「複雑な計算を高速に処理」することに長けている。

これまで中小規模のコンピュータとの連携に加えて、信頼度が高いスパコンとの連携によって、量子コンピュータの活用期待が膨らみそうだ(とはいえ、量子コンピュータ側には誤り訂正などの課題がまだ多く残っている)。

曽我部社長は、国内の動きについても、「富岳」と国産量子コンピュータ初号機の愛称「叡(えい)」(理化学研究所)の連携や、「富岳」とIBMの「Quantum System Two」との連携が、理研および共同研究者によって発表されている、ことを注目のニュースとしてあげた。

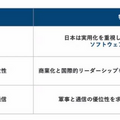

米国・中国の国際的な競争激化、日本は何をすべきか

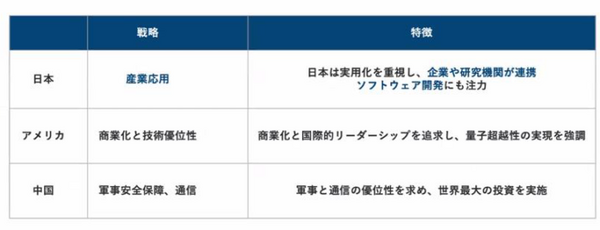

曽我部社長はトレンドの最後として、量子技術をリードしている国は米国と中国、とした上で、日本との比較を語った。

「米国については、商用化に積極的に取り組んでいるという印象です。超電導方式とイオントラップ方式をどんどん拡大していきながら、セキュリティ分野でもリードしつつ、商品化を進めていると感じています。AWS Braket、Azure Quantum、IBM Quantumなど、クラウドサービスとして量子コンピュータの能力が実際に提供され、自社の「量子アプリ」を公開して販売が本格化しています。

一方、中国は、504量子ビットの超伝導量子コンピュータを開発、ハードウェアの開発にも目を向けつつ、軍事安全保障とか量子暗号通信の分野に関して取り組みが進んでいるという印象です。量子関連の特許数で中国がアメリカを抜き、特許出願に注力し始めているという点が、2024年の大きな特徴のひとつにもなっていると思います。

日本については、産業応用がコンセプトになっています。

大阪大学、理研、富士通が共同開発した「国産3号機」のクラウド提供が開始されました。日本は2024年のトレンドのひとつだと思います。しかし、ハードウェアの競争では、米国と中国に勝つという見通しは、ほぼないのだろうと考えられますので、ソフトウェア分野で産業応用に向けたユースケースをいち早く作り出していこうという取り組みが重要だと思いますし、産業応用で社会実装に向けた複数の国プロが動き始めている点に注目しています。

このように各国それぞれ多少ベクトルが違うのかなと感じています。」と語った。

産業応用に舵を切り、これから社会実装に向けて本格的にやっていきましょうという号令のもと、船出した1年だと言えるのかもしれない。

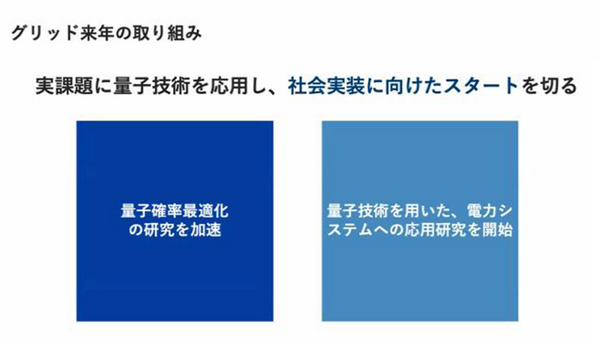

グリッドの取り組みと展望

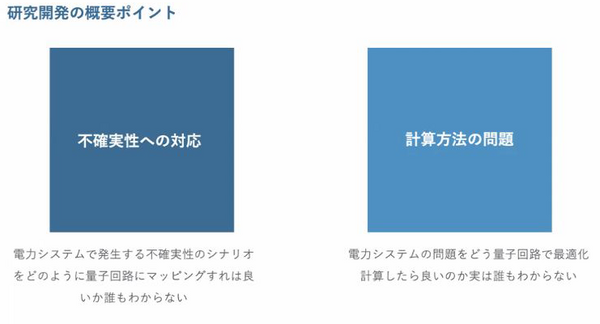

グリッドは、古典コンピュータと量子コンピュータのハイブリッドで、サイバーフィジカル事業で、NEDOから受託事業を受けた。2024年は量子技術をまさに社会適用をしていくプロジェクトを開始した。誤り訂正やハードウェアの進化が進む中で、2030年から2035年の間に、ある程度のレベルで誤り訂正が搭載された量子コンピュータが、社会実装されてくるタイミングだと見込んでいる。

曽我部社長は「2024年のトレンドを見ても、今から10年以内でこれらが実現する可能性は十分ある」と予測している。中でも同社が得意として「電力システム分野での量子技術の実装」を中心に取り組む考えだ(関連記事「AIで火力発電の費用を月間約6億円削減 北海道電力とグリッド、機械学習と最適化AIを組み合せた火力・水力需給最適化AIエンジンを開発」)。

世界初の取り組みにも挑戦していく。成果の発表が楽しみだ。

2025年度は「量子確率計画法の研究」を確立、加速していく。更に「量子技術を用いた電力システムの適用」を加速していき、社会実装に向けたスタートを切る、と意気込みを語った。