株式会社イーアイアイは、早稲田大学理工学術院環境・エネルギー研究科小野田弘士教授と進めている次世代AIリサイクルロボットの共同研究事業について、2025年度からの3年間で新たに約10億円の官公庁支援を獲得する見込みであると発表した。これにより累計支援額は15億円を超え、総事業費は20億円を超える見通しだ。

同社はこれまで福島県、環境省、東京都から支援を受けており、今回の追加支援により事業規模が大幅に拡大する。主な支援実績として、福島県の地域復興実用化開発等促進事業費補助金、環境省の環境研究総合推進費、東京都の大学研究者による事業提案制度などがある。

横浜市で独自LMM画像認識システムの実証実験

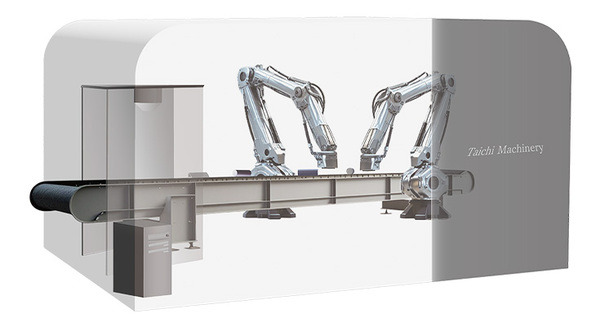

同社は2025年から2027年にかけて、横浜市金沢資源選別センターにおいてAI・ロボットの実証実験を実施する。産業用パラレルリンクロボットを活用し、画像認識精度98%以上の実現を目指して独自のLMM画像認識システム「RecycleMind」を構築する予定だ(LMM:大規模マルチモーダルモデル)。

実証実験では、ビン、缶、ペットボトルなど多様な廃棄物の自動選別を行う。特にペットボトルについては、ラベル付きやラベルなし、残液の有無、たばこ吸い殻の有無など細かな分類にも対応する計画である。

VLA技術による高度作業ロボットを開発

同社はフィジカルAIの社会実装を目指し、VLA(Vision-Language-Action)技術を核とした汎用型高度作業ロボットの研究開発に取り組んでいる。この技術により、ペットボトルのラベル外しやキャップ外し、残液回収、洗浄などの高度作業の自動化を実現する。

リチウムイオン電池や小型家電の自動選別、日用品のブランド回収、リチウムイオン電池や小型家電の自動選別、日用品のブランド回収、廃炉分野や製造業など多様な産業分野への応用展開を予定している。ロボット制御にはFranka7軸協働ロボットやALOHA(2本腕ロボット)を使用し、VLAπ0、0.5モデルのファインチューニングを行う。

福島県いわき市に製造・試験拠点を設置

同社は2025年3月に福島県いわき市と実証研究開発事業に係る連携協定書を締結し、同時にいわき支店の登記を完了した。地元企業との連携により、リサイクル分野にとどまらず、廃炉分野や製造業など多様な産業分野への展開に取り組む方針だ。

本事業を通じて、リサイクルプラントにおける革新的なAIロボットのコア技術確立、産業のデジタルシフト促進によるサーキュラーエコノミー推進への貢献、単純作業からの人材解放による働き方改革への寄与という3つの効果が期待されている。

■参考動画 廃棄物のAI自動選別ロボット『A.S.Robot』 の紹介動画

■参考動画 遠隔操作データ収集システム(2025NEW環境展)

異種ロボットを一括制御、導入期間を50%短縮へ!パナソニック 連携する12社を発表 製造・物流の自動化革命に挑む、生成AIも活用へ

産業用ロボットに「生成AI」活用 言葉と画像でロボットに指示、プログラミング不要の「自然言語動作指示」ティーチング研究開始

「ロボットの臨機応変な動作」とは?慶應大ハプティクス研究センターが「力触覚」をAIロボティクスに応用したデモを展示 CEATEC 2024

株式会社イーアイアイ