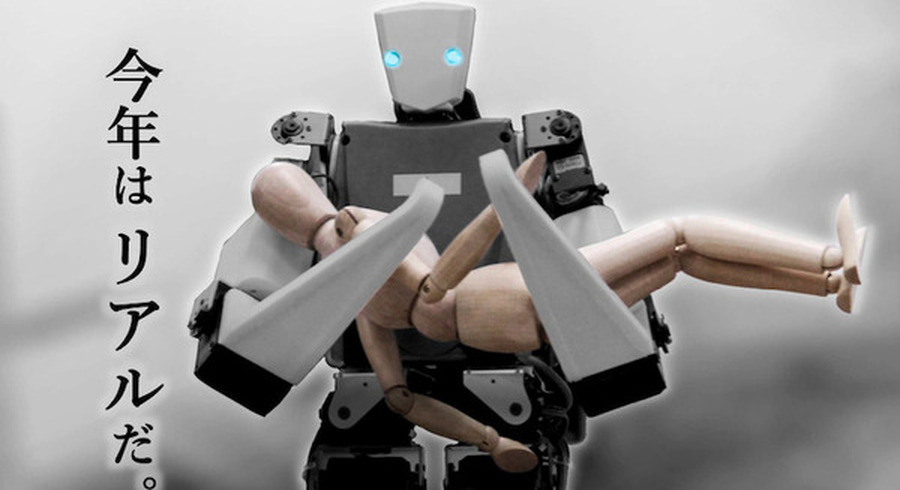

ヒト型ロボット1台と操縦者1名で参加できるレスキューを題材としたロボット競技「ヒト型レスキューロボットコンテスト」の募集が始まっている。今年は寝屋川文化芸術祭の行事として、3年ぶりに現地開催する。参加費は無料で、市販のヒト型ロボットキットで参加できる。参加申込は10月21日(金)まで。

ヒト型レスキューロボットコンテストについて

「ヒト型レスキューロボットコンテスト」(ヒト型レスコン)とは、2000年から毎年開催されている「レスキューロボットコンテスト」(レスコン)の新たな展開を目指し、ヒト型ロボット1台と操縦者1名で参加できるロボット競技の試み。レスコンはロボット競技を通じて、ものづくりの楽しさを伝えるとともに、防災や減災の大切さや難しさを考える機会を提供している。ヒト型レスキューロボットコンテストもこの考えを受け継ぎ、さらに多くの人に輪を広げるために開催する。

「ヒト型レスキューロボットコンテスト」は操縦者1名とロボット1台の組でエントリーする。ヒト型ロボットを遠隔操縦して、約4m×2mのフィールド内で「トンネルくぐり」「段差乗り越え」「ガレキ除去」「要救助者搬送」の四つのタスクを順にクリアし、かかった時間の短さを競う。また、各タスクに対する審査員による評価も重視される。要救助者には身長320mmのデッサン人形を用いる。今回は寝屋川文化芸術祭の行事として3年ぶりに現地開催し、2019年まで行われていた競技を再開する。ルールは2019年とほぼ同じだが、要救助者人形がいるベッドが軽量なスチロールレンガではなく本物のレンガに置き換わる。

競技には特別なメカや強力なモータは必要なく、市販のヒト型ロボットキットで十分に参加できる。しかし、モーションの作成には工夫が必要で、操縦練習も重要。したがって、競技に出場するにはロボットのハードウェアを早く完成させ、モーション作成と操縦練習に十分に時間を取る必要がある。

「ヒト型レスキューロボットコンテスト 2022」概要

| 日時 | 2022年11月6日(日) 10:00~12:00 ミーティング、ロボット検査、練習 12:00~17:00 競技(変更の可能性あり) |

|---|---|

| 場所 | 寝屋川市立市民会館 (大阪府寝屋川市秦町41-1、京阪寝屋川市駅から徒歩15分) |

| 主催 | ヒト型レスキューロボットコンテスト実行委員会 |

| 共催 | 大阪電気通信大学、寝屋川文化芸術祭実行委員会、一般社団法人アール・アンド・アールコミュニティー |

| 協力 | 大阪電気通信大学自由工房 |

| 参加費 | 無料 |

| 申し込み・問い合わせ先 | humanoid-resconあgooglegroups.com (「あ」を「@」に置き換えてください) |

| 申し込み方法 | 参加を希望される方は、以下のURLにある募集要項と競技規定をご覧になった上で、2022年10月21日(金)までに所定のGoogleフォームで申し込んでください。 https://humanoid-rescon.org/?page_id=9886 |

| ポスター | https://bit.ly/3Qn12Ui |

| ノウハウ集 | https://humanoid-rescon.org/?page_id=4761 |

| 参考 | ・2019年のビデオ https://humanoid-rescon.org/?page_id=6179 ・2015~2019年のダイジェストビデオ ・公式Facebookページ ・公式Twitterアカウント |

ヒト型レスキューロボットコンテスト 2022