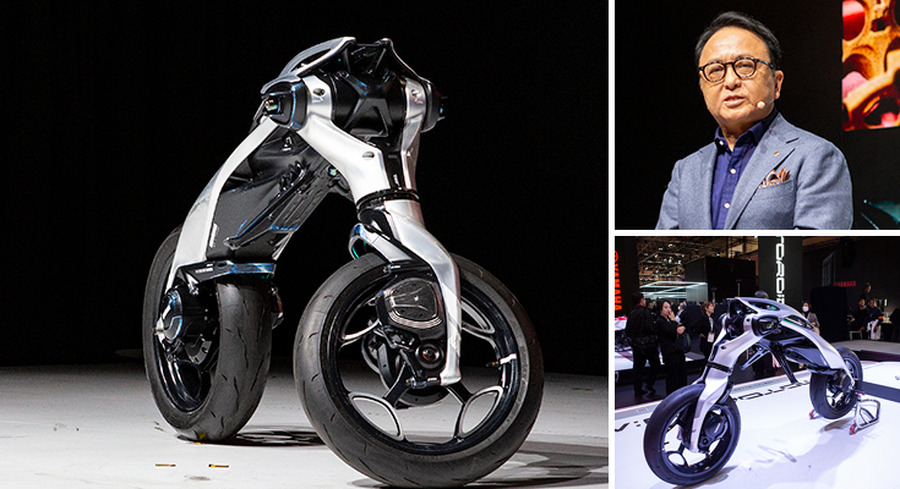

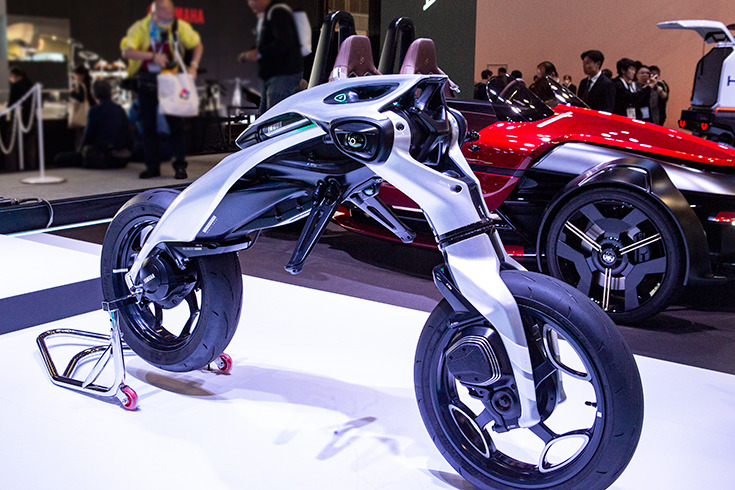

ヤマハ発動機は「Japan Mobility Show 2025」(JMS 2025)で、最新のオートバイ型ロボット「MOTOROiD:Λ(ラムダ)」を展示している。AI技術によって学習し、自ら成長する新しいモビリティだ。

同社はこれまで「MOTOROiD」と「MOTOROiD 2」という2世代のコンセプトモデルで、人とマシンの関係性を問い続けてきた(「MOTOROiD」は人が搭乗可能)。今回の「MOTOROiD:Λ」はその第3世代にあたり、ハンドルもシートも持たない、まさに自律型のロボットモビリティである。

異形ともいえる斬新なデザインと、高度に知能化されたAIによって、独特の存在感を放つ。

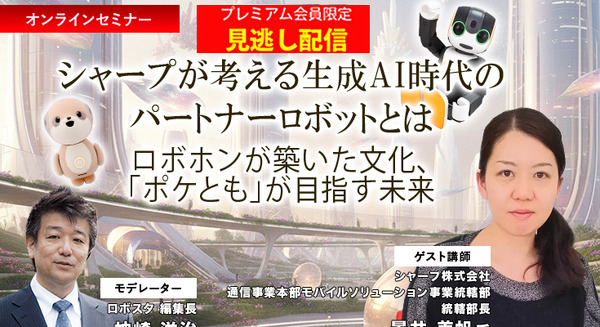

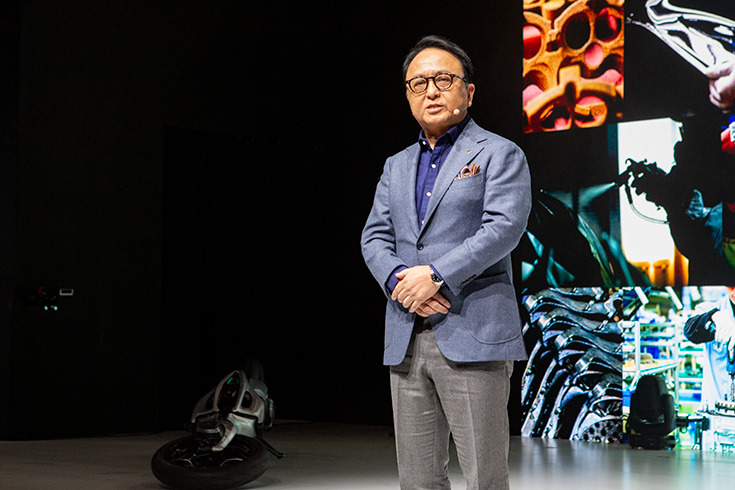

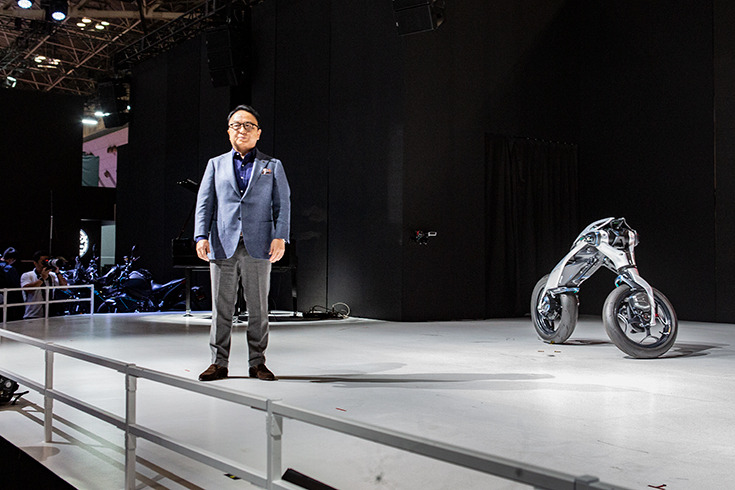

自ら起き上がる“AIバイク”を設楽社長が紹介

最大の特徴は「自立して転倒しにくい」こと。仮に転倒しても自律的に起き上がり、その場で360度回転することができる。ヤマハ発動機のプレスカンファレンスでは、「MOTOROiD:Λ」が設楽元文社長によって華々しく紹介された。

ステージ上では、最初に倒れた状態で置かれていた「MOTOROiD:Λ」が、設楽社長の合図で自ら起き上がり、前後輪を動かしてバランスをとりながら、その場で360度回転するデモンストレーションを披露した。

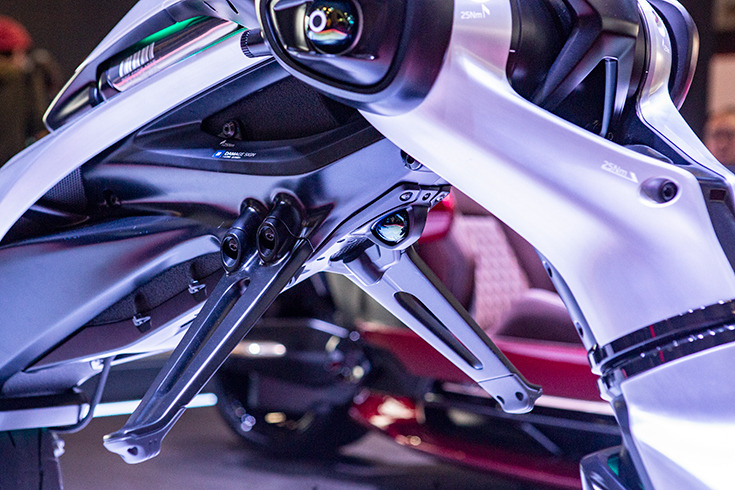

バランスはAIによって自律制御されている。物理的には、フロントとリアのモーター、操舵軸(ステアリング/タイヤ)、および回転モーターを組み合わせて制御している。前後・左右・上下の複雑な動きを組み合わせ、あえてたとえるなら“シャクトリムシ”のように全身を使ってバランスをとる。

初代「MOTOROiD」は車体中央に重量のあるバッテリーを配置し、それを振り子のように動かしてバランスをとっていた。そのため、人が横から押しても、振り子の慣性を利用して元の姿勢に戻る“倒れにくい”設計だった。

一方、「MOTOROiD:Λ」は複数のモーターでバランスを保っており、強い力を加えれば倒れる。しかし、転倒を自ら検知して自律的に起き上がる機構を備える。これは、人が乗ることを前提にした「MOTOROiD」と、人が乗らないロボットとして設計された「MOTOROiD:Λ」とのコンセプトの違いを象徴している。

問いかけるのは「人機官能の進化」人とマシンが共に学び合う関係へ

同社は開発思想として「人機官能」を掲げている。ここには「Oneness(身体性としての一体感)」と「Togetherness(関係性としての一体感)」という二つの観点がある。

「身体性としての一体感」とは、ライダーが自らの身体の延長のように自在に操る一体感を指し、「関係性としての一体感」は、人とマシンが並走したり、共に踊ったり、人の動作を模倣するような関係を意味する。

「MOTOROiD」では前者を、「MOTOROiD 2」および「MOTOROiD:Λ」では後者を重視しており、人とロボットが共に学び、成長していく関係性を目指している。

強化学習で“考える”モビリティへ――AIが導く未来の二輪像

また、「MOTOROiD」「MOTOROiD 2」にはカメラとAI(VLM)を活用し、人のジェスチャーや発話に応じて動作する機能があったが、「MOTOROiD:Λ」ではカメラを廃し、会話やジェスチャー応答機能も省略した。その代わりに3基のLiDAR(両ハンドル部と車体中央)を搭載し、段差やオフロードにも対応できる柔軟性を重視した新しいAIコンセプトで展開している。

AIは強化学習によって仮想環境でトレーニングされ、「Sim2Real」により現実世界での動作を実現した。

ヤマハ発動機は次のように紹介している。

「モビリティが独立した思考を持つことで、人と共に成長し合える新たな関係性への一歩を踏み出します。主な特徴は、学習によって生成される最適かつ有機的な動作、失敗時の衝撃を想定した耐久性と軽量化重視の外骨格デザインなど。“モビリティ×強化学習による運動制御”という未踏の領域に挑み、二輪の世界を刷新し、まったく新しい未来を創る実験機です。」

JMS 2025に足を運ぶなら、「MOTOROiD:Λ」は必見の一台だ。

過去のモトロイド動画

MOTOROiD 2

MOTOROiD