玩具のハイテク化が著しい。ぬいぐるみを可愛がったり、フィギュアを戦わせたりといった古典的な遊びが、テクノロジーの力によって大きく進化し、新たなエンターテインメントとして確立されてきている。

おもちゃショーを始めとする、玩具メーカー各社が出展している展示会でも、ハイテク玩具のブースが当たり前のように作られ、玩具自体にも多様なセンサーや通信機器を搭載することで、スマートフォンやアーケードゲームとの連携が可能となり、遊びの体験を大きく変えている。

また、ハイテク産業や軍事といった分野で活用されている技術の玩具への応用も数多く存在する。代表的な事例としてはドローンだろう。かつては大人向けの高価格帯ホビーの代名詞だったラジコンヘリは、ドローン技術の浸透により小型の玩具なら、たった数千円で楽しめるまでになった。

前回のコラムでも触れたが、新技術の普及や一般化において玩具はとても重要な役割を果たしている。2017年度のハイテク玩具の売上高は対前年比で152%(*1)と、今や玩具業界の成長を牽引する立場になっており、他の主要カテゴリーと肩を並べるまでに成長してきた。今回は、テクノロジーを活用することで、玩具がどのように進化していったか、その変遷をたどりたいと思う。

ラジコンの系譜

どの世代でも一度は夢中になったことがあるラジコン。その歴史は今から60年以上前、1955年まで遡る。玩具メーカーである増田屋齋藤貿易(現・増田屋コーポレーション)が「ラジコンバス」を発売したのが世界最古である。元々は軍事用技術だったコヒーラと呼ばれる通信技術を応用することで、遠隔無線操縦を可能にした。以後、ラジコンは玩具のカテゴリーの中でも大きく成長することとなり、各メーカーから様々な形態の商品が発売されていくことなる。

ちなみに、「ラジコン」の呼称は現在でも、増田屋コーポレーションの登録商標でもある。年々進化しているラジコンの中で、先端の技術を取り入れ大きな話題なったのが、球体ロボットで有名な米・スフィロ社から発売された「アルティメット・ライトニング・マックィーン(Ultimate Lighting McQueen)」(以下、マックィーン)だ。

2017年に発売されたマックィーンは、ご存知ピクサーの大ヒット映画「カーズ」シリーズの主人公にあたるキャラクター、ライトニング・マックィーンをモチーフにしており、その再現性と完成度の高さには驚かされた。ラジコンカーとしての基本的な操作はスマートフォン経由で行いながら、キャラクターとしてのマックィーンと様々なインタラクションを楽しむことができる。フロントガラスには台形型の液晶パネルが埋め込まれ、劇中と同様にキャラクターの感情表現を可能にするほか、サスペンションにもそれぞれ独立したモーターが搭載され、車体を上下させるアニメーション的な動きもできるようになった。さらに、車体前部のバンパーには「アニマトロニクス」というSFX技術を採用することで、マックィーンの口の動きを再現。筆者も初めてマックィーンを見たときは、まさに映画の中のキャラクターが現実に飛び出してきたような感覚に陥った。

玩具としては高額な部類に入るが、使用可能な技術をふんだんに取り入れつつも、押し付けにならない、テクノロジーとエンターテインメントを高次元で融合させた好事例といえるだろう。

ぬいぐるみ・フィギュアの系譜

撫でたり抱いたり、その存在だけで多くの人々を虜にしてきたぬいぐるみも、テクノロジーによってその有りようを大きく変化させてきている。ぬいぐるみの代名詞とも言えるテディベア。米国大統領、セオドア・ルーズベルトの愛称の「テディ」から名付けられたくまのぬいぐるみは、1900年代初頭から欧米を中心に人気を博し、現在でも世界中に多くのファンがいることで有名だ。動いたり喋ったりはしないが、ふっくらと暖かく、何も語らないながらも安心感を与える魅力を持っている。

それ以降も、数多くのキャラクターや動物を模した形状のぬいぐるみが発売されてきているが、ぬいぐるみとテクノロジーの融合という意味でエポックメイキングなのは1998年に米・タイガーエレクトロニクス社から発売されたファービー(Furby)シリーズだろう。日本では1999年タカラトミー社から発売され、社会現象となったことを覚えている方も多いかもしれない。映画「グレムリン」に登場したギズモのようなルックスのぬいぐるみに、タッチセンサーや照度センサーなど、5種類のセンサーとモーターが搭載され、800種類以上の言葉を話し、ファービー同士でも連携し会話をするという機能群は今から約20年前に発表されたプロダクトとしてはとても野心的だ。ファービー独自の言語、「ファービー語」は日本語、タイ語、中国語の音をミックスして作られており、全てを覚えるのに苦労した人も多かったのではないだろうか。ぬいぐるみとテクノロジーが合わさり、当時の人々の想像を超える体験を生み出したファービーは発売開始から国内で300万個、世界で4,000万個を販売し歴史に名を刻むヒットとなった。

ファービーはその後、ファービー2(2005)、ファービー(2012・タカラトミー社より国内販売された)と正統進化を遂げ、2016年にはファービーコネクトとして再登場。

眼の部分には液晶パネルを搭載し、アニメーションを用いて感情表現を豊かにしたほか、スマートフォンやタブレット端末に接続して遊びの幅を大きく広げていった。残念ながらファービーコネクトは日本では未発売だが、興味があれば少し調べてみるだけで、その進化を感じることができるだろう。

ファービーの後、ハイテクとぬいぐるみが融合したプロダクトとして注目したいのが2017年にタカラトミー社から発売された「うまれて!ウーモ」(以下、ウーモ)だ。

ウーモは鳥のような形をしたロボット玩具で、その最大の特徴は、ウーモを孵化させるという今までになかったユニークな体験ができるということだ。購入時は卵の状態で梱包されており、ユーザーが温める(身もふたもない言い方をすると「電源を入れる」)と、ウーモが内側から外殻をつつき始め、20分ほど時間をかけて誕生する。詳しくは動画を見てもらえるとわかりやすいが、誕生する過程はかなりリアルで、本当に鳥(のような生き物)が生まれるシーンを見ているようだ。このウーモとの「出会い」はたった一度だけのもので、初めてウーモを取り上げたときにはきっと特別な絆を感じることだろう。

ウーモの孵化体験はテクノロジーとアイディアを組み合わせることで擬似的なペット体験が可能になった好例だ。ウーモは生まれた後、3段階の成長過程があり、それぞれできることが変わっていく。生まれたばかりの「ベビー」ウーモのときは、ユーザーがエサをあげたり撫でてあげたりとウーモの世話をすることが中心だが、「キッズ」になるとおしゃべりやダンス、音声録音機能を使ったオウム返しができるようになる。最後の「ジュニア」まで成長すると様々なゲームができるようになり、ユーザーがウーモと一緒に遊べるようになっていく。ウーモは日本国内ではタカラトミー社が販売を行なっているが、海外ではHatchmalsという名称で、開発元の加・スピンマスター社が販売している。

2016年に発売されて以降、2018年9月時点でシリーズ累計出荷数55万体(国内)を突破するなど、ヒット商品として継続的にシリーズ展開がされている。

ロボットの系譜

ハイテク玩具の代名詞といえばロボットだろう。ここ数年で多数のロボット玩具が登場しているが、国内でこのカテゴリーを牽引しているのはタカラトミー社のOmniBot(オムニボット)シリーズだ。オムニボットは、1984年に合併前のトミー社から発売されたオムニボットというロボット玩具に端を発し、現在ではタカラトミーのロボット玩具の総称として使われている。

そのラインナップは幅広く、動物の形を模したペットロボットの「ハロー!ズーマー」シリーズや、セグウェイのような2輪形状の「ハロー!ミップ」、ひたすらダジャレを言い続けるロボット時計「爆笑太郎」、デアゴスティーニ社の人気ロボット「ロビ」の弟分「ロビジュニア」など多岐にわたっている。

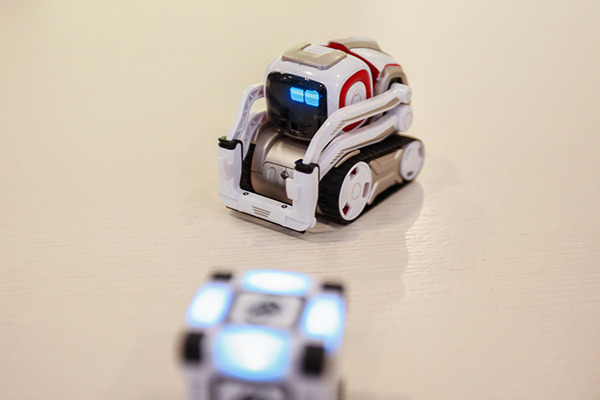

数あるロボットの中でも一番完成度が高いと注目しているのが、2017年に発売された「COZMO(コズモ)」だ。

コズモは米・アンキ社が開発したAI搭載の小型ロボット。開発にはピクサーやドリームワークスといった名だたる映画制作会社出身のメンバーが携わり、アニマトロニクス技術を駆使しながら今までにない感情表現を実現した。コズモには様々な機能が搭載されているが、個人的に魅力を感じたのは「ほうっておくと勝手に遊んでいる」姿だ。コズモには専用のパワーキューブと呼ばれるセンサーやLED付きのサイコロ型の遊び道具があり、ユーザーが何もしない状態が続くと勝手にキューブを積み上げたりして遊び出す。その仕草からは健気さや一生懸命さを感じることができ、「自分自身が別の作業をしている間に、横で遊んでいるペットといった感じ」で、わざわざロボットと遊ぶために気構える必要もない。机の上に自然に動き回る様はロボットのいる暮らしの未来像を見せてくれるようだった。

そのほかにもオムニボットシリーズからは、最新作の四角いロボット「ハロー!QB」や、紙のおやつを食べるウサギ型ロボット「ハロー!はらぺこラビット」などバラエティ豊かなロボット玩具が並んでいるので、気になる方はチェックしてもらいたい。

また、大手玩具メーカー・バンダイナムコ社も「BN・Bot Project」や「BANDAI IoT Works」というブランドを立ち上げ、ハイテク、ロボット玩具のラインナップを強化している。こちらも今後の同行を注目していきたい。

いかがだっただろうか。どの玩具も歴史を振り返るとここ数十年でどれだけの進化を遂げたがわかっていただけたことと思う。今後も新しいテクノロジーを積極的に採用しながら、テクノロジーで人の心を満たす体験を作り続けていって欲しい。近い将来、高額になりがちだったコミュニケーションロボット市場はハイテク玩具市場と統合され、より自然な形で人々の暮らしへと入っていくだろう。その先にはきっと「一家に一ロボット」の時代が待っているはずだ。