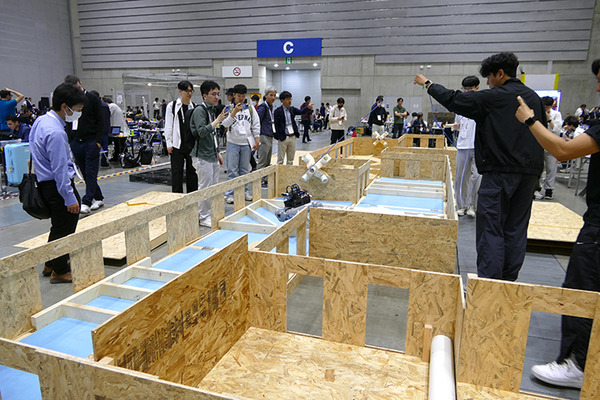

2024年5月13日(月)~5月17日(金)、ロボティクスとオートメーションのIEEE国際会議「ICRA 2024」が横浜で開催されている。ICRAとは「International Conference on Robotics and Automation」の略。ロボット工学分野ではトップレベルの国際会議として知られており、世界中から最先端のロボティクスの研究成果が発表される。

会場では一般的な学会発表スタイルである口頭での研究発表やワークショップなどと並行して、100を超えるスポンサー企業による展示、多脚ロボット等による11種類のロボット競技会、そして今回は「ICRA-EXPO」と呼ばれるデモンストレーションが行われていた。「EXPO」は14日、15日、16日の3日間、日替わりで、研究発表された80種類以上のロボットがデモを行うというもの。

ICRAの展示は基本的に学会参加者(有料)でないと見ることができない。こちらの記事では企業展示のうち、まずはソニーと川崎重工業による展示をご紹介する。後半では既にネット上で話題を呼んでいるいくつかのロボットたちの姿を動画でご紹介しておきたい。

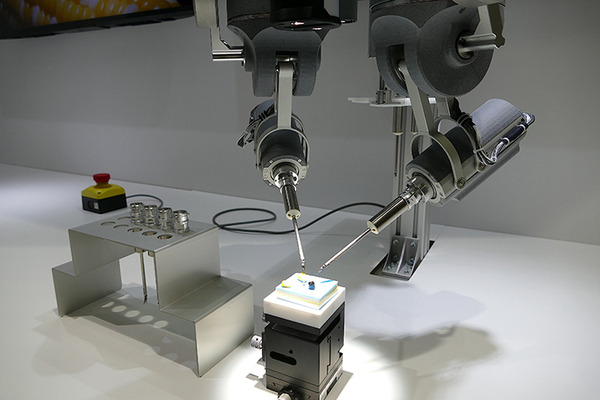

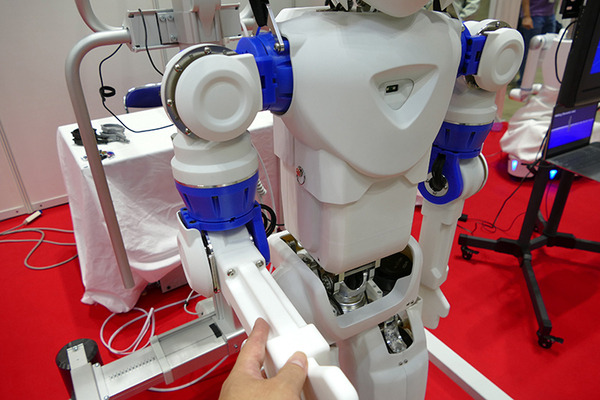

■ソニー マイクロサージャリー支援ロボット

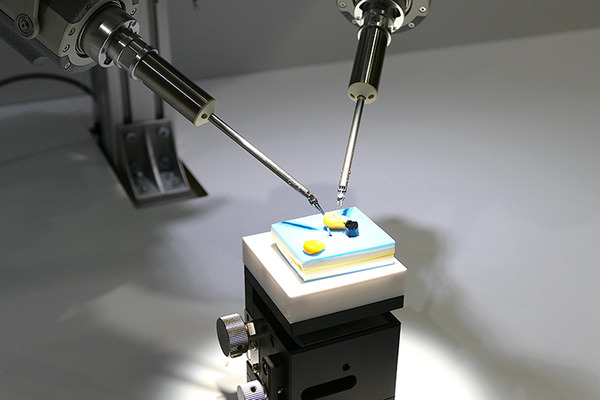

ソニーは5月9日にリリースされた「マイクロサージャリー支援ロボット」の試作機をICR会場の同社ブースで出展した。初公開である。

手術支援ロボットとは、高度なスキルが求められる外科手術分野において、医師の精密な作業をサポートすることを目的としたロボットだ。「マイクロサージャリー支援ロボット」は、特に血管や神経といった微小な組織を顕微鏡などを用いながら処置するマイクロサージャリー(微細手術)の支援を想定している。

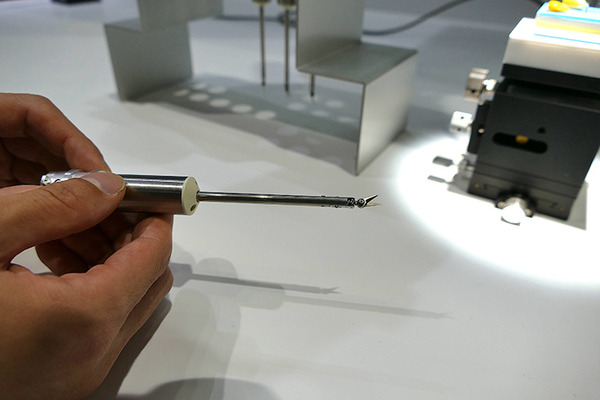

高感度な操縦デバイスで捉えた医師の指先の動きを、ワイヤー駆動を使って先端に複数の関節を設けた人の手首のように滑らかに動作する手術器具で、縮小して再現することができる。

また、従来の手術支援ロボットでは器具の手動交換に時間がかかっていたが、手術器具を独自開発して小型化。複数の器具をロボットアーム付近へコンパクトに収納。左右のアームが小さな動作で器具を着脱することで自動交換を可能にした。

広範な手術工程をロボットが支援し、非常に繊細な作業が求められるマイクロサージャリーに、より多くの医師が対応できるようになることを目指す。

2024年2月には、愛知医科大学において本試作機を用いた実験が行われ、マイクロサージャリーを専門としない医師および医療従事者により、直径約0.6mmの動物(マウス)の血管での吻合に成功した。なお非公式には、さらに細い血管の吻合にも成功しているそうだ。ソニーは「自動での器具交換が可能な手術支援ロボットを用いて微小血管吻合に成功した世界初の事例」だとしている。

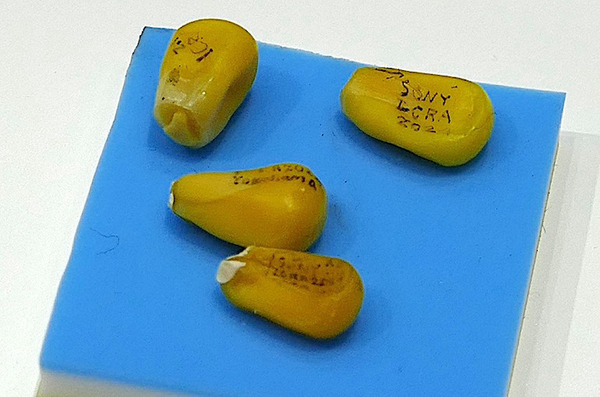

実際に操作も一部手助けを得て行わせてもらった。実際に行わせてもらった操作は、コーンの粒に対して、墨汁で落書きするというもの。

奥行き情報がややわかりにくく、力のフィードバックもないのだが、全くの初心者である筆者も、細い棒をつかんで墨汁を付け、コーンに線を引いたり文字を描くといった作業を、触ってすぐに行うことができた。より熟練者であれば、さらに細かい作業が行えることも容易に想像できた。

今後、ソニーは大学の医学部や医療機関などと協働して、手術支援のためのロボット技術の開発とその有効性の検証に取り組む。そして、ロボット技術の提供を通じて、医療現場の課題解決や高度医療の普及に貢献することを目指し、研究開発を進めていくとしている。

■川崎重工は3つの新型プロトタイプを初公開

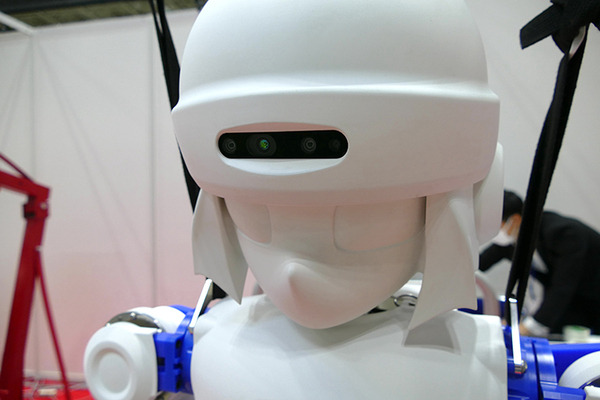

川崎重工業はヒューマノイド「Kaleido mini(カレイドミニ)」、サービスロボット「Nyokkey4(ニョッキー4)」、4脚ロボット「Bex2(ベックス2)」を出展していた。これらいずれも初公開だ。

「Kaleido mini」は「Kaleido Friends(カレイドフレンズ)」の後継機で、ボディ全体の重さを40kgとさらに軽量化。アクチュエーターもバックドライバビリティ(外部から与えた力によるバックドライブのしやすさ)を大きくし、人と接触しても安全性を保てる。人との協働を目指したヒューマノイドだ。

「Bex2」は「2022国際ロボット展」に出展され、人を乗せたデモで話題になった4脚ロボット「RHP Bex」の後継機で、より小型になった。今回は吊られていたが、脚部付け根は大きく動き、「クロール」のような動きもできるとのこと。

小型になったので人は乗れなくなったが、胴体上にセンサーやアームなど様々なアタッチメントを搭載して、4脚ならではの用途開拓を目指す。

*動画

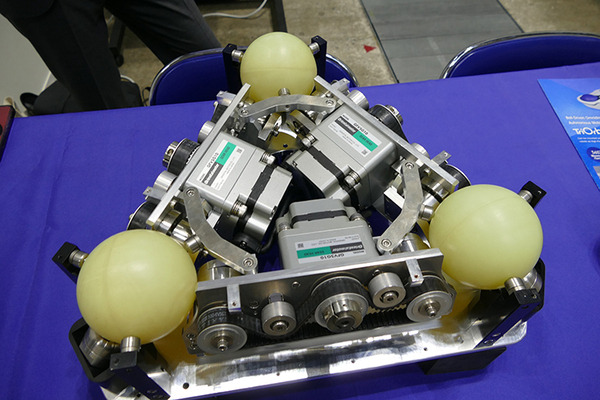

「Nyokkey4」も新型。よりコンパクトになったが、腕の動作範囲は広く、低い場所から高いところまで手が届く。足回りは今回はフットプリントの小ささと小回りを重視してTriOrb(トライオーブ)社の3つの球体を使った全方向移動台車を活用。なお台車部分については他のタイプも自由に選べる構成になっているとのこと。胴体がニョキっと伸びる機構も健在だ。

「ニョッキー」はそのほか、ソフトウェア開発会社のセックや、「xARM」のTsukArm Roboticsなど、他社のブースでも汎用サービスロボットとして、荷物を受け渡したり、トイレ掃除をするといったデモを行っていた。

■Unitree G1やDeep Roboticsの倒れないロボットも公開、黒山の人だかりに

そのほか、Unitree RoboticsはICRAに合わせて新しいヒューマノイドプラットフォーム「G1」を発表。今回、やはり初展示を行った。127cm、重さ35kgと子供サイズのヒューマノイド。43自由度を持ち、同社の「H1」同様、3D LiDARやデプスカメラも搭載されている。

デモはまず「G1」を寝ころばせた状態でのキャリブレーションからスタート。その後引き上げられて、簡単な歩行デモを行った。途中、押したり引いたりしても倒れない様子は紹介されたが、同社としては比較的おとなしめのデモだった。今回は何かあっても修理できる人がいない、学会期間中は持たせたいという考えで、だいぶ安全寄りのデモとなったようだ。

*動画

なお、日本でUnitreeの代理店となっているTechShareでは「G1」についても扱えるようになれば取り扱いたいと考えているとのことだった。ただし、価格は同社が現在提示している価格よりも高めになるのではないかとのこと。

Unitree Roboticsはその他、各種4脚ロボットもデモンストレーション。新たなデモも紹介していた。

*動画

Deep Roboticsも先ごろ、放り投げても壊れないどころか倒れさえしない、タフな4脚ロボットの動画を公開して話題となった企業だ。ICRAの展示会場でも同じように、見ているこちらが驚くほど乱暴な扱いをしても壊れないタフさをアピールしていた。

*動画

このほか会場では活発な議論やマニピュレーター系のロボットのデモはもちろん、各種移動ロボットはブース外に出て通路をウロウロ。そのあとを参加者たちが動画を撮影しながらゾロゾロついていくといった風景があちこちで見られ、賑やかな展示会場となっていた。ロボット研究がこれからも活況を呈することを期待したい。

ロボットの見方 森山和道コラム

IEEE国際会議「ICRA 2024」