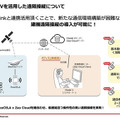

NTTコミュニケーションズ株式会社(NTT Com)とARAV株式会社は、2024年6月6日、建機遠隔操縦・自動化ソリューションを提供開始すると発表して記者会見を行った。ARAVの遠隔操縦システム「Model V」を使い、様々なメーカーの建機の遠隔操縦を可能にする。通信回線としては5Gのほか、SpaceXが提供する衛星インターネットサービス「Starlink」を活用することで、山間部など通信環境構築が難しい現場でも遠隔作業できるようにする。

*動画

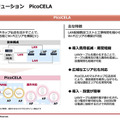

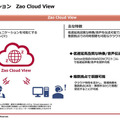

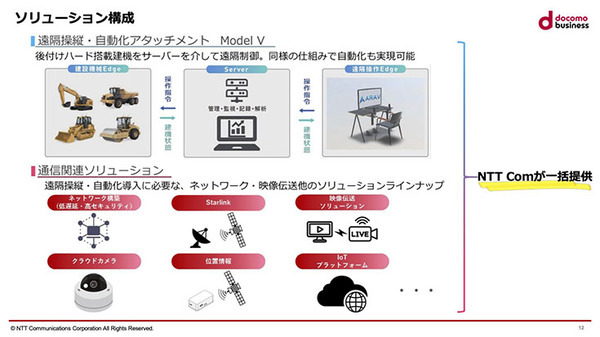

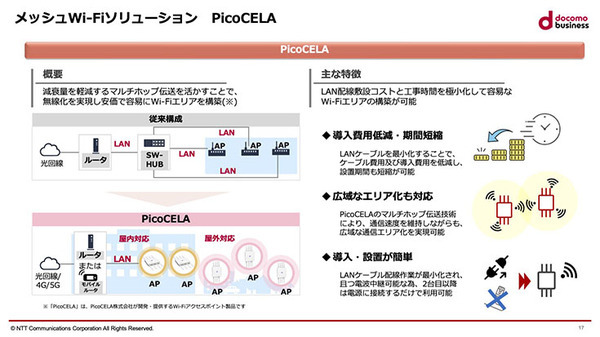

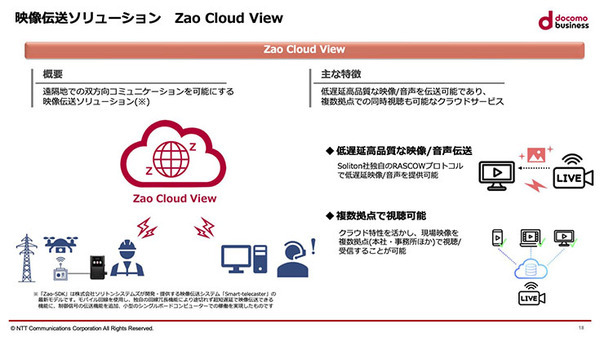

また、PicoCELA社のマルチホップ伝送で広範囲のWi-Fiエリアを容易に構築できるようにするメッシュWi-Fi ソリューション「PicoCELA」や、ソリトンシステムズの遅延の少ない映像伝送ソリューション「Zak-SDK」と組み合わせることで、遠隔操作環境を改善する。これら全てを繋ぎ込み、包括ソリューションとしてNTT Comが提供する。

*動画

実証フィールドで実証を進めており、実現場での運用はまだこれから。今年度の販売目標は数件から始めるが、数年後には数億円を超えるビジネスへと育てることを目指す。金額はフルオーダーメード、個別見積もり。仮にフルスペックの提供だと「4桁は超える」とのこと。

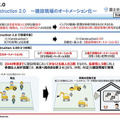

■「土木DX」と「建築DX」

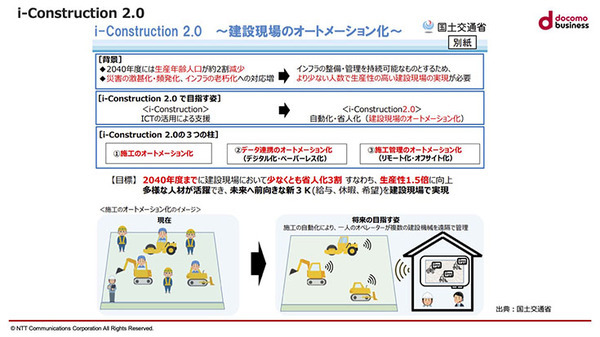

国土交通省は建設現場のオートメーション化を目指し、2024年4月から「i-Construction 2.0」を推進している。生産年齢人口が減少するなか、ICTを活用し、生産性の高い建設現場の実現を目指す。そのために3つの柱として施工、データ連携、施工管理それぞれのオートメーション化が掲げられており、2040年度までに省人化3割、すなわち生産性を1.5倍にすることを目指している。

NTT Com ビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部 スマートワーク推進室 室長の小野文明氏は「このままでは様々な工事が立ち行かなくなる。将来は建機の遠隔化で、一人のオペレーターが複数の現場を施工したりできるようにしなければならない。遠隔からの操作なのでリスクも軽減されるし省人化も図れる」と施工の目指す姿を紹介した。

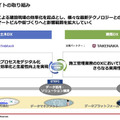

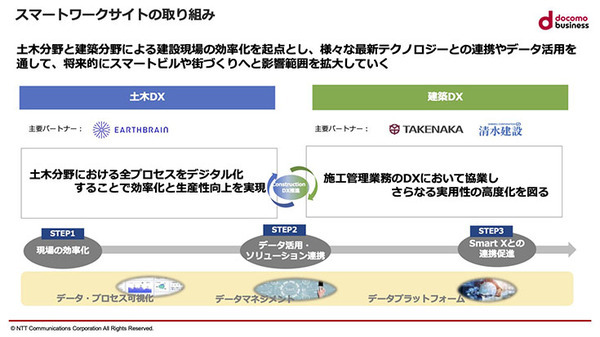

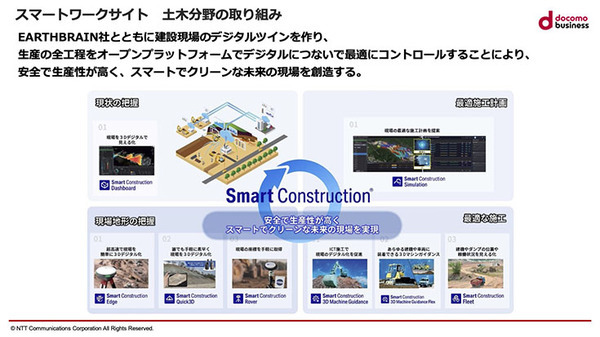

NTT Comのスマートワークサイト推進室では「土木DX」と「建築DX」に取り組むチームがあり、「土木DX」では、2021年に4社共同で設立されたEARTHBRAIN社に出資して、土木分野全体のDXに取り組んでいる。

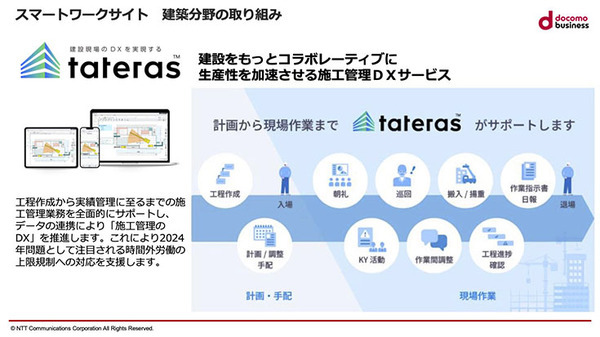

いっぽう「建築DX」では竹中工務店と清水建設をパートナーとし、施工管理業務のDXにおいて協業し、さらなる実用性の高度化をはかっている。

施工管理においては生産性を加速するためのサービスとして「tateras」を進め、現場の効率化を推進してききた。最適な施工管理で全てのプロセスを効率化することで生産性を高めていこうとしているという。小野氏は「土木と建築の両方で各社パートナーと取り組んで取り組みを加速させていきたい」と語った。

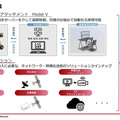

■各メーカーの技術をNTT Comがソリューション化して一括提供

主題である建機の遠隔操縦・自動化ソリューションについては、まずNTT Com ビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部 スマートワーク推進室 主査の池ノ上佳嗣氏が解説した。

建設業においては生産性向上や働き方改革への取り組むが急務とされている。現在の過酷な労働環境や人手不足・高齢化などの課題に対して、建機の遠隔操縦や自動化技術導入によって、安全性改善、生産性向上、働き方改革を実現することで現状の課題を払拭していくニーズが高まってきている。

そのためにNTT Comのネットワークソリューションと、スタートアップであるARAVの後付けアタッチメント式建機遠隔自動操縦ソリューション「ModelV」を組み合わせることで、手軽に遠隔操縦や自動化を導入できるようにする。そしてNTT Comとして一括提供し、連携や繋ぎこみを実施して提供できるようにする。

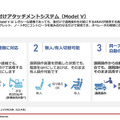

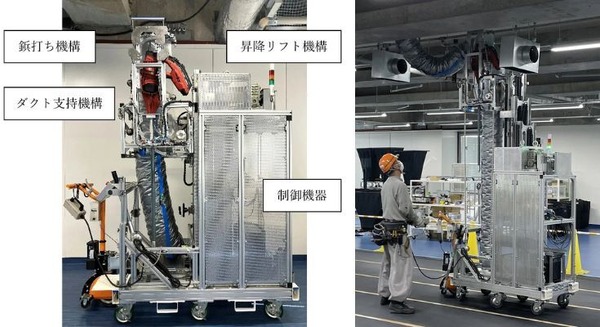

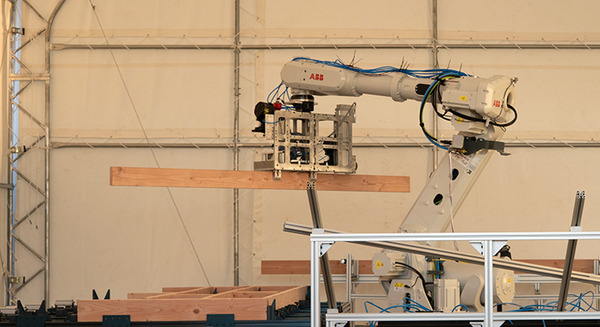

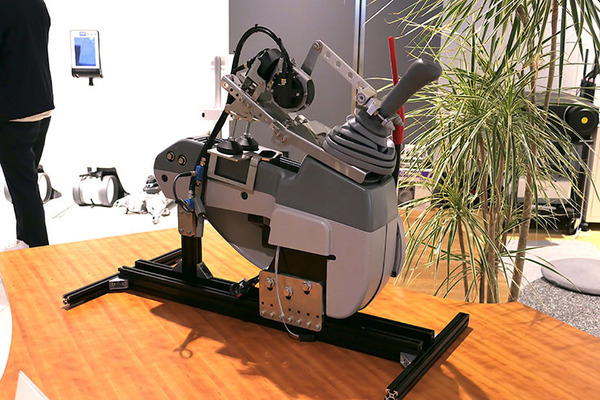

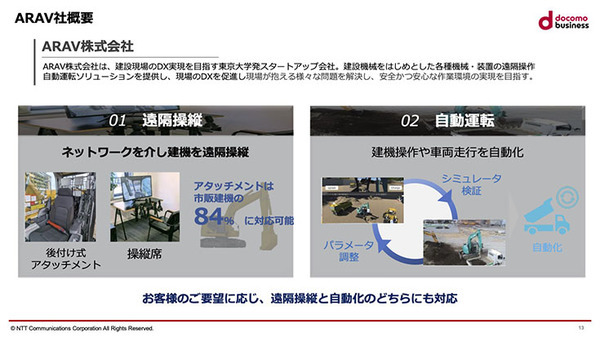

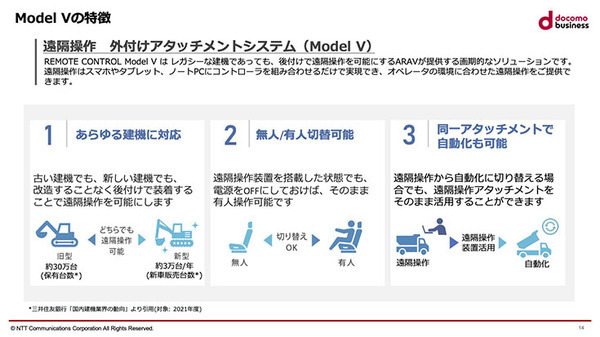

■旧来の建機も遠隔操作・自動化可能なARAVのソリューション

ARAV株式会社は建設現場DXを目指すスタートアップで、2020年4月創業。関連各社と共同実証を続けながら、建機の遠隔操作技術を高めてきた。同社の装置の特徴はレガシーな建機にも後付けできることと、小型軽量であること。小型なので設置したあとも運転席内部のスペースを確保し、有人運用することが可能だ。

ARAV株式会社 代表取締役社長の白久レイエス樹氏は同社の技術について「遠隔操縦だけではなく、繰り返し作業の自動運転化も可能」だと紹介した。

ARAVの遠隔操作外付けアタッチメントシステム「Model V」は、最新型の建機だけではなく、旧来の建機であってもスマホやタブレット、ノートPCから遠隔操作できるようにするソリューション。CANなどを使った新型の建機の販売台数が年間約三万台であるのに対して、旧型の建機は約30万台が市場で使われている。そこでARAVでも旧来の建機も自動化できるほうが市場が大きいと考えているという。

また、無人化と有人操作を簡単に切り替えられる。白久氏は「現場は遠隔作業にはまだ慣れてない。徐々に切り替えていく必要がある。我々のシステムは『アタッチメントを付けたら無人化専用機』というわけではなく、今までどおり使える」とアピールした。

また、将来的なアップデートも可能で、遠隔から自動化へと機能を切り替えていくこともでき、「徐々にたくさんの建機に対応できる」と語った。Mdel Vの詳細はこちら。

*動画

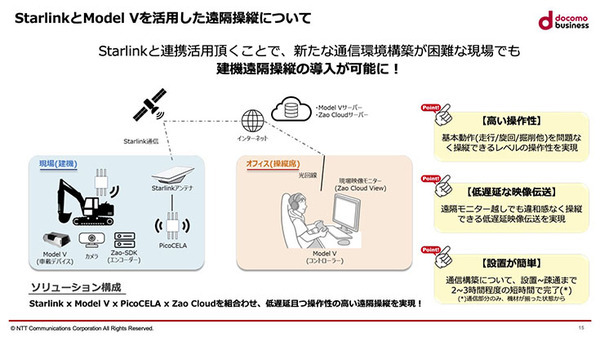

■ Starlinkで日本全国の現場をカバー

今回の発表では、通信環境にStarlinkを使うことも一つの特徴だ。NTT Comの池ノ上氏は、「現場の環境と顧客の要望に応じて最適ソリューションの組み合わせを考える。そのなかで一事例としてStarlink Businessを提案している」と語った。

この手の用途では5Gがアピールされることも多いが、5Gのエリアはまだ構築中で、土木の現場では届かないことも多い。Starlinkは数千機の低軌道衛星を使った衛星インターネットサービスで、日本国内全域を低遅延でカバーできる。具体的には、概ね200-300msの遅延におさまっているという。

さらにWi-Fiを容易に拡張できる「PicoCELA」を使って、建機が動くエリア全域での通信を確保。

現場映像モニターとしては低遅延な映像伝送が可能な「Zao Cloud」を使ってリアルタイムに現場映像を操作側に映し出すことで、モニター越しでも違和感少なく遠隔操縦ができるようにする。高い操作性だけではなく「2−3時間程度で設置ができる。非常に設置が容易」な点も特徴だと語った。

■ NTT Comは他産業への適用も視野に入れる

活用シーンとしては、危険作業を減らす、非通信エリア、人手不足解消を想定する。また、建設現場だけではなく、他産業への展開も視野に入れる。物流、製造、鉄道、除雪などを想定しており、NTT ComとARAVでは2023年11月に除雪車を遠隔操作する実証実験を行っている(リリース https://www.ntt.com/about-us/area-info/article/20231122_2.html)。

■ ARAVの勝算

建機の遠隔操作に取り組んでいる企業はARAVだけではない。スタートアップ各社のほか、大手企業も以前から取り組んでいる。だがARAV CEOの白久氏は「我々は取り組んできて4年経つが、勝算がある」と自信を見せる。

建設・土木の現場では様々な業者が目的に応じて役割分担・コラボレーションして作業をこなしている。使われている建機のメーカーも機種によって様々だ。よって、特定メーカーの特定建機だけを遠隔操作化、あるいは自動化できても、全体の自動化はできない。

そこでARAVでは様々な建機全ての自動化を担う役割を狙っている。「製造業でいうインテグレーターのような役割を目指しています。それが我々の勝ち筋です」(白久氏)。

各メーカーの建機全ての遠隔操作化に対応することで自社ソリューションを現場へと普及させていき、さらにその上で現場の全体管理の役割へも踏み込むことも狙う。どこまでいけるか、今後に注目したい。