セレンディクス株式会社がJR西日本グループと共同で、JR紀勢本線 初島駅(和歌山県有田市)を3月26日に完成させたことを発表した。同社によれば、3Dプリンター駅舎は世界初としている。

新駅舎は今後、外構工事や改札機などの設置工事を実施したのち、2025年7月ごろに供用開始を予定している。

3Dプリンタによる駅舎建設の工程やメリット

現在運用中の「初島駅」は、1948年に竣工した木造駅舎。現在は無人駅となっており、老朽化に伴う保守コストや、維持管理の効率化が課題となっていた。

そこで、コンパクトな駅舎への建て替えをするにあたって、いち早く3Dプリンターの建設分野への実用を模索しており、2024年5月にはJR西日本グループと資本業務提携を締結しているセレンディクスに白羽の矢が立ったという。

通常、駅舎など線路に隣接する建物の建設工事は、安全面から列車の走っていない夜間に行う必要があり、一般的な建設工事より工期が長期化する軽傾向がある。鉄筋コンクリート造駅舎の場合、屋根や壁など躯体の設置に1~2ヶ月を要するのだという。

そこで、今後増えていくコンパクトな鉄道施設を建設するにあたって建設用3Dプリンターによる工期の短縮効果や、維持管理コスト、耐久性・耐食性を検証するのが今回のプロジェクトの目的だ。

新駅舎のサイズは幅6.3m、奥行2.1m高さ2.6m。10平米弱の平屋建て。それをプラモデルのように4つに分割し、現場で組み上げるという工法だが、工場での部品生産から順をおって見てみよう。

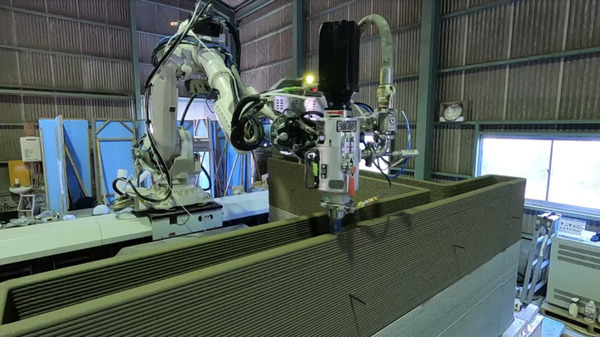

工場でのパーツ出力

部品の製造は建設用3Dプリンターに特化した特殊モルタルをロボットアームから吐出して積み上げることで形成する。そして、一般の3Dプリンターでいうインフィル(充填)にあたる鉄筋とコンクリートを流し込み一体化させることで強度を向上させている。

この工程にかかった期間は7日間。完成した合計4つのパーツはトラックで輸送可能なサイズとなっている。

当日の施工

25日午後11時57分の最終列車出発後にJR側で線路に列車が進入しないようにする手続きを実施した後、作業を開始。トラック荷台からパーツをクレーン車で吊り上げ、直接建築場所に設置していく。

次々にパーツを重ねていき、組み上げ工程に関しては2時間程度で完了したという。(うち45分はトラックの入れ替え時間)

運搬用金具の取り外しや、固定作業などを経て、26日午前5時には作業を終了。見事、終電から始発までに予定していた全ての工程を終えることができた。

翌日以降、JR西日本による技術的な確認を受け、必要とされた軽微な補修をおこなった。今後は内装や電気工事、安全確認などを経て7月からのとのこと。

今後、初島駅舎建設における工期短縮と建設・維持管理コストの削減効果などを検証するとともに、他の駅舎やその他鉄道施設への展開可能性を検討していくという。

セレンディクス株式会社