NTT コミュニケーション科学基礎研究所は、同研究所の最新の研究成果を身近に体感できる機会として、「NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2025」を、大阪のNTT西日本オープンイノベーション施設QUINTBRIDGEとPRISMにて開催する。「知の交響で奏でる わたしたちの未来」をテーマに、20件の最新の研究成果を公開する。一般の来場者も参加できる(事前登録制)。

空中に触感を生み出す技術や集中力を高める特殊な光の発見、超低消費電力の光AI(光ニューラルネットワーク)の実現に向けた研究、社会的ロボットが見ていると幼児は思いやり行動を示すという研究結果、入院中の赤ちゃんと家族のつながりを支援する技術など、興味深い最先端研究が多数展示される。

また、研究講演、デモ展示、ポスターなどを通じて、研究者自らが研究成果を分かりやすく紹介する予定だ。また、オープンハウス当日には特設ウェブサイトも公開する予定となっている。

開催日程は、2025年5月20日(火)、21日(水)、5月22日(木)の3日間。

主な展示と講演内容は公式ホームページを参照のこと。事前申込みもこのページから可能。

https://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2025/

NTTは、これに先立ち、報道関係者向けに「オープンハウス2025」で展示予定の内容や成果発表を、2025年5月13日に都内で公開した。

展示内容と成果発表【見どころ紹介】

東京会場で公開した展示内容と成果発表は主に下記の通り。

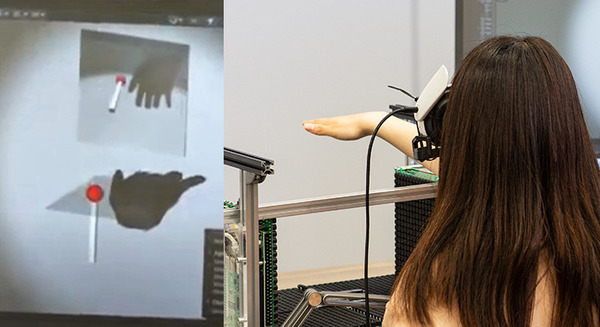

空中に触感を生み出す

~集束超音波を用いた非接触な触感の再現~【報道発表】

超音波を手に照射することで、デバイス装着なしに多様な触感を提示する技術。差し出した手に超音波を宛てることで、手のひらにあたかも丸い物体が触れているかのように感じる体験デモ。筆者も体験したが、確かに触覚で物体を感じた。

さらにはツルツルやザラザラなどの質感も感じることができた。将来の触覚技術として期待できる。

騒がしい環境で録音音声をクリーンな音声に変換

~多ストリーム拡散モデルのアンサンブル推論による音声強調~

NTTの音声強調手法技術と、「生成AI」を活用して、録音した音声から雑音や残響を高精度に除去する音声強調を実現。複数の強調音声(多ストリーム)を統合して、高品質な音声を生成する拡散モデルを開発。

周囲の雑音や無関係な人たちの話し声などが除去され、目的の話者との会話だけがクリアに聞こえる体験デモを展示。

ノイズ除去やノイズキャンセルの技術は従来からあるが、生成AI等を使うことで格段に音声強調のレベルを向上させた。具体的には従来のニューラルネットワークでは「7.3dB」だったものが、今回発表の拡散モデルを使用した場合は「9.8dB」に向上している。

入院中の赤ちゃんと家族のつながりを支援します

~NICUの新生児と家族をつなぐ身体性オンライン面会~

遠隔でも「新生児集中治療室」(NICU)にいる赤ちゃんと家族の心身の繋がりを支援する技術。出産した赤ちゃんがなんらかの理由でNICUに入った場合、母親/父親は赤ちゃんと触れることができない。

「身体性オンライン面会システム」は、NICUに入っている赤ちゃんの鼓動を感じることができるデバイスと、母親/父親の声がNICUの赤ちゃんに届くデバイスで構成されている。

集中力を高める特殊な光

~ipRGCを変化させるステルス光を用いた心理状態の改善~

光を用いてユーザに意識させることなく「集中力向上」や「疲労感をやわらげる」技術。

これまで、様々な目のデータから心理状態を読み取る「マインドリーディング」と呼ばれる研究が進められてきたが、読み取った情報の活用は十分ではなかった。この研究では、特殊な光を用いてユーザに意識させることなく集中力向上や疲労感をやわらげる技術の探求を行っている。

「ipRGC」という目の光受容体をうまく利用することで、ユーザに気づかせることなく波長を制御できる「ステルス光」を設計。この光のもとで作業を行った人に対して、情報の整理・活用能力の向上や、眠気・疲労の軽減といった効果を得ることに成功した。具体的には、記憶力のアップや眠気と疲労度のダウンなどの成果が得られた。

今回の成果を応用すると、ユーザの望ましい心理状態に無意識に近づけることができる。「ステルス光」を、ユーザの状態に合わせて変えることで、自律神経を整えたり、仕事を効率的に行えるなど、それぞれの人に最適な照明環境の提供をめざす考えだ。

社会的ロボットが見ていると良い子にふるまう

~ロボットとのやり取りが幼児の思いやり行動を促進する~【報道発表】

社会的ロボットが見ていると、子どもの「思いやり行動」が促進されることを発見した。5歳の子どもは、対人インタラクション機能を有する社会的ロボット(例えば、会話ロボット)の前では他者を思いやる行動をとり、インタラクションできない非社会的ロボットの前では自己を優先する行動を示すことが明らかになった。

例えば、友達に飴をあげる行動をとる時、親が見ている前ではたくさんの飴を友達と分けようとするが、誰も見ていないと飴は少なめに分けようとする行動。親が見ているのと同様に、会話ロボットが見ている前では、飴を多くあげよう(自分に対する評価を得よう)とする行動が確認された。また、子どもは社会的ロボットに心を強く感じることもわかった。

こども園などでロボットの活用が進む中、子どもがロボットをどのように認識するかを明らかにすることは、幼児教育への応用の観点から重要。この研究では、社会的ロボットが見ていると、「子どもの思いやり行動」が促進されることを発見した。

この成果は、社会的ロボットを子どもの自律的な学びに寄り添う「学習コンパニオン」として活用する際の設計指針などに利用できるという。さまざまな子どもに応じて学びやすい関わり方や適切な支援方法を設計することで、AI時代における幼児教育の充足につながることが期待される。

関連記事「NTT、社会的ロボットが5歳児の利他的行動に影響を与えることを発見、実験心理学的手法で実証 幼児教育と学習AIコンパニオンロボット」

超低消費電力を達成する光AIの実現に向けて

~特殊な構造を考慮した光ニューラルネットワークの訓練法~

超低消費電力で動作することが期待される「光ニューラルネットワーク」のための学習法を紹介。現在のニューラルネットワークのひとつの課題は消費電力が大きいこと。「光ニューラルネットワーク」は、超低消費電力で動作する利点が注目されている。

ただ、通常の計算機で実現されるニューラルネットワークとは異なり、光ニューラルネットワークではハードウェアに直接実装されるため、内部の詳細情報が必要な従来の訓練方法は使えない。そこで、NTTでは光ニューラルネットワーク向けに新たな訓練法を研究している。

光と物質の相互作用を結ぶ数理

~非可換調和振動子が示す新たな統一性~【報道発表】

数学的興味から研究されてきた数理モデルが、光と物質が相互作用する仕組みを記述する物理モデルと等価であることを証明した。

数学的興味から研究されてきた数理モデルである「非可換調和振動子」が、光と物質の相互作用を記述する物理モデルである「2光子量子ラビモデル」と実質的に同じものであることを示した。さらに光子の数が異なる「1光子量子ラビモデル」との関係も明らかにした。

基礎数学における対称性の考え方を取り入れることで、これまで異なる理論と思われていた数理と物理モデル同士のつながりを示し、数理モデルに関する研究の蓄積を光と物質の相互作用に関する物理モデルの理論的理解につなげる道を切り拓いた。

この発見を通じ、量子物理学と数学を連携させ、量子コンピュータの早期実現へとつながり得る光と物質の相互作用に基づく新技術や理論の創出をめざす。さらには、量子物理学の観点から「基礎数学」(整数論等)における未解決問題の解明や新理論の発展に寄与する考えだ。

手を引くAIが街をご案内

~牽引力覚デバイス「ぶるなび4」の社会実装に向けたコラボ実現~

道に不慣れな人や、視覚の不自由な人の手を引きながら道を案内する「牽引力覚デバイス」の紹介。

コンパクトで携帯可能な牽引力覚デバイス「ぶるなび4」と、スマホカメラ映像を使ったAI外界認識により目的地までの歩行案内を行うことができる「Eye Navi」の連動を実現した。引っ張る感覚で、より直感的に街中ナビを実現する。

言葉のコミュニケーションだけでなく、道に不慣れな方や視覚の不自由な方の手を引きながら道を案内する、そんな多感覚コミュニケーションを、引っ張る力を感じさせる牽引力覚デバイスの開発やAIテクノロジーとの融合によって具現化する研究を公開した(現時点では実用化の具体的な予定は未定)。

視覚障がい者やナビを必要とする人は世界に約4500万人いるとされる。力覚呈示デバイスとAIの融合によって、より自由で直感的に街や建物内を歩ける未来をめざす。この技術の発展により、移動の壁が取り払われ、誰もが安心して歩ける社会の実現に貢献する、としている。

NTT コミュニケーション科学基礎研究所 オープンハウス2025 概要

2025年5月20日(火),5月21日(水),5月22日(木)

開催場所

現地開催:NTT西日本 QUINTBRIDGE・PRISM (NTT WEST i-CAMPUS内)

大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82

JR大阪環状線「京橋駅」北口:徒歩約10分

京阪本線「京橋駅」西口:徒歩約10分

地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋駅」:徒歩約5分

ホームページ

https://www.kecl.ntt.co.jp/openhouse/2025/

イベント詳細ページは、2025年5月20日(火)のイベント初日より公開予定。