ランプの灯りを合図に、遠く離れて暮らす友人や家族との繋がりや絆を実感する・・・そんな暖かみのあるIoTプロダクト、wesign(ウィーサイン)。

このプロダクトを開発したJavasparrow(ジャバスパロー)はIoTスタートアップの旗手として新たなステージに立ったCerevoから独立し、たった二人で設立した小さな会社だ。

エンジニア一人、デザイナー一人という超小規模体制でオリジナルのIoT機器の民生量産器を企画し、ユーザーの手元に届けるところまで成し遂げたというのだから、ハードウェアスタートアップに関心がある方なら興味がわく方も多いのではないだろうか。

今回開発手法などについて同社社長の國舛さんと、稲田さんにインタビューする中で、非常に勇気がわくお話が聞けたのでぜひ紹介してみたい。

製品紹介

まずはJavasparrowのファーストプロダクト、気配を伝え合う照明、wesignについて紹介しよう。この製品の機能は非常にシンプルだ。

wesignをネットに接続すると、ペアになったユーザー同士のwesignは互いの点灯を感知して明かりをともす。

日常使っているごく普通のスイッチでランプの点灯や消灯するという自然なふるまい。それによって互いの帰宅や就寝といった、生活の気配をwesignを通して伝え合うことが出来る。

| サイズ | W91mm×H135mm×D91mm |

|---|---|

| 重さ | 600g |

| 素材 | クリアガラス |

| 同梱品 | wesign本体 専用ACアダプタ 専用スイッチ クリックセットアップガイド(兼保証書) ガラスクリーナークロス |

| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4GHz |

| 色温度 | 2700k |

| 調光 | 2段階 |

| 電源 | 5V/1A |

| 価格 | 28,000円(直販価格) |

| 備考 | ※:1個ご購入で2つのweisgnが入っています(2個 1ペアで動作するため) ※:インターネットとWi-Fi環境は事前にご準備ください ※:月額費用はかかりません ※:2つのwesignは、個々にサポートを受けられます ※:Wi-Fiフリースポット等のログインが必要な環境はご利用はいただけません ※:国内のみ利用可能です ※:ガラスに気泡が入ることがありますが、1つ1つ手作りの個性・味としてお楽しみいただいています |

Javasparrowとwesign、コンセプトの出発点

wesignを見た人は、あまりにもミニマルな機能と外見から、展示会用のコンセプトモデルだとおもう人が多いのではないだろうか。しかし、これはれっきとした量産品である。

この大胆な製品をたった二人で開発し、「量産ラインに乗せる」というのは非常に勇気が必要だったのではないか。なにをよりどころにこの製品の開発に進めていったのかをお二人に聞いてみた。

編集部

こちらの製品を見たときに非常に大胆なプロダクトだな、と思ったんですがこの発想はどこから来たんですか?

稲田氏

私の美大時代の卒業作品が原型になっています。

その時は光と音でつながるもので、ボリュームがついた外見でかなり大仰なものでした。

編集部

そこからシンプルな製品にするにはかなりご苦労されたんじゃないですか?

國舛氏

かなり苦戦しましたが、試作を繰り返し、会社のコンセプトに沿った形に製品を落とし込みました。

Javasparrowの三つのコンセプト「てあと」「つながり」「なじむ」に沿って、

ハンドメイド製品のように作った人のてあとが、製品の温かみとして感じられる、人と人とのつながり、人と物との

編集部

苦労に耐えるためのモチベーションは、どこから生まれているんでしょうか?

國舛氏

自分で考えたコンセプトやデザインを突き詰めたモノづくりを、自分の責任でやりたかったんです。モノづくりをするうえで十分な環境だったCerevoを独立した理由がそこだったので、こだわりましたね。

稲田氏

機能がたくさんあれば、どれか一つはユーザーの心に刺さる可能性がある。それも商品のつくりかたの一つですが、どうしても製品の印象がぼやけてしまいます。

國舛氏

なので今回はあえて機能をどんどん削って「突き詰めていくとこの機能で十分だよね」と思ってもらえるような商品を作りました。

編集部

ブランドのコンセプトを伝えるファーストプロダクトとして、インパクトも説得力もある物になったと思います。

設計とモノづくり

続いて、製品のコンセプトを検討する段階から試作を繰り返すなど、独特な開発スタイルを持つJavasparrow流モノづくりについてお話を聞いてみた。

編集部

先程コンセプトのお話を聞いている時に、かなり初期の段階から試作を繰り返していたのをお聞きして、エンジニアとデザイナーで起業した会社ならではだと思いましたが、どのような手順で開発されているんですか?

稲田氏

ごく初期の頃は「音と光」でつなぐ事を考えいましたが、その頃から外装も中身も試作を繰り返していましたね。コンセプトは決まっていても、どのような形で生活空間の中になじませていくのかを模索するためにいろいろな形を試しました。

壁掛けのスタイルなんかも提案した記憶があります。

國舛氏

初期段階は、常時接続できるSkypeのようなものを実際に作って、二人で家に持ち帰り、暮らしの中で使って試していました。

しかし、色々な形を試してみても、どうにも満足度が高くならないんですよ。

常時接続用のサーバー費用までかかる割に、使ってみても「良いもの」とは思えませんでした。

編集部

IoTの難しさの一つですね。価格と満足度のバランスが崩れているものは非常に多いと思います。

あと、いくら親しい人に贈る、と言っても「聞かせたくない音」はあるわけですから、送られた人との「つながり」を考えると、ちょっと違うかもしれませんね。

稲田氏

かなりの難産でしたが、なんとか「送る物は光に絞ろう」「スイッチのON-OFFで伝えよう」と決めることができました。

やっていることはLEDの点灯であっても、そこに「照明がともる家の姿」を重ねれば、「離れて使う人たちがお互いの帰宅を知らせあう」というストーリーが生まれます。

編集部

シンプルな機能を追い続けると、いつの間にか痩せたアイデアになってしまうこともありますが、バックグラウンドストーリーや演出、デザインでユーザーのイメージを膨らませていけるということですね。

稲田氏

機能を光に絞った資料が出来た時点で、現状のwesignにかなり近いイメージ、ガラスを使ったシンプルな外見になっていました。そこからは早かったですね。

國舛氏

スイッチでON-OFFした状況を伝えるだけであれば、サーバーコストは相当抑えられるので、音声もあったバージョンとは違い、売り切りのモデルにすることも可能になりますし、開発コストも非常に下がります。やっていることはネットを介しているとはいえLEDの点灯だけですからね。

回路設計に関しても、私たちの限られたリソースでも十分に安全性を検証できる製品になっていることは周囲の方々からも評価されました。

編集部

民生の量産品を作るうえで一番怖いのは「燃えること」ですから、安全性を高めることは優先されるべきですね。

Cerevo時代にいろいろな製品の立ち上げをやってきたお二人が「十分検証できる、余力のあるサイズのプロジェクトだ」と言って、これだけシンプルな製品が出てくれば皆さん信頼してくれるでしょうね。体もガラスで見るからに「燃えなさそう」ですし。

電球や真空管をイメージさせるようなこのガラスのデザインは秀逸ですが、かなり検討されたんですか?

稲田氏

電球や真空管といったデザインモチーフにそった大まかなイメージに関しては、光で伝えると決めた時点である程度できていましたが、日常になじむというコンセプトに沿うようにデザインを詰めていくのには時間がかかりましたね。

デザインモチーフに沿いすぎると退屈なデザインになってしまうし、そこから外れすぎると日常で使い続けるうえで違和感の方が大きくなってしまいます。

例えばフィラメントLEDを支える真鍮削りだしのピラーを片持ちにしたタイプなども検討しましたが、突飛な形はやはり違和感が大きい。

結局デザインモチーフどおり2本にし、長さや間隔、筐体との距離などに関して試行錯誤しながらデザインの精度を上げていくというアプローチにしました。

ただ、それ以外にもガラス部品に関するところは実際に生産のフェーズで非常に苦労したので、ぜひガラス部品に関してはリベンジしたいですね。

編集部

どういったところで問題になったんですか?

稲田氏

ガラスを部品として使ったのが初めてなんですが、非常に寸法公差が大きいんです。製品によって厚さが1mmちがう、なんていうのもザラなので調達には非常に苦労しました。

また、今回は上側の部品は「吹きガラス」下側の部品は「キャスティング」と製法が違います。そうなってくると、上側の部品、下側の部品、基板、それぞれ精度が違ってくるのでピッタリあうものを探さないといけない。これには非常に苦労しましたね。

発生する問題を想定していたので、デザイン上のテクニックで、ある程度のズレは目立たたないようにしていたのですが、今回の生産フェーズでさまざま経験した今なら、もっとよい設計に出来ると思います。

國舛氏

基板側に関しても、部品サイズや搭載点数、調達の方法などはある程度発生する問題を想定してはいました。

自分たちで手載せするので「実装が容易な部品を、できるだけ少ない部品点数で」、

小ロット生産をするので、秋葉原などでも買い足せるような「入手性が高い部品で」、

と工夫はしていたのですが、実際に自分で作業を体験してみると改善できることは多かったですね。これまでは工員さんにお願いするだけだったんですが、「よくやってくれていたなあ」と思いました。

編集部

てっきり調達に関しても前職時代のツテでやられているのかと思ったんですが違うんですね。

稲田氏

はじめて使う材料もありましたし、生産規模が違いますからね。

國舛氏

リストを作って上から順に中国の工場をあたっていきました。

幸い、現地に飛ぶことまではしないで済みましたが、本当に苦労しましたね。設計をしている時間よりも工場のスタッフとチャットで打ち合わせをしている時間の方が長かったぐらいです。

編集部

新しい会社を立ち上げたら、サイズにマッチした調達先も開拓していかないといけない訳ですね。

初めての販路開拓

起業するにあたって、新しく開拓していかないといけない物の一つとして販路がある。

モノづくりには慣れたJavasparrowの二人にとっても、販路の確保は初めての経験だったようだ。サポート等の業務に関しても手探りで進めているという。今後にどう生かしていくのかお二人にお話を聞いてみた。

編集部

販路の開拓ついてにはどうされたんですか?

稲田氏

今回の商品はハイテクなもの、というよりも、生活の中になじむものを、というコンセプトでものづくりをしていたので、インテリアショップや販売店さんなどをまわって新規に販路を開拓しました。

編集部

販路開拓の反響は良かったんですか?

稲田氏

大変でしたが成果はありましたね。

あと、お店の側からアプローチしてくださるパターンもあって、製品を発表した後には蔦屋家電さんからもご連絡いただき商品を置かせていただくことが出来ました。

商品というよりも「心地よい空間」を提案する方々に「スイッチのON-OFFという日常の行為で人と人がつながるというサービス」が刺さったのかと思うと嬉しいですね。

編集部

なるほど。購入したお客さんからの反響はどうでしたか?

稲田氏

購入してくれたお客さんからは「こういう商品を待っていたんだ」という声を頂けました。また、普通はIoT機器の売り上げは東京の比重が高くなる傾向があるんですが、地方のお客さんも購入してくださってます。これも「離れて暮らす人々をつなぐ」という狙い通りなので嬉しかったですね。

ただ、まだリーチできていないだけで、こういう商品を欲しているお客さんはいっぱいいるんだろうな、と思うと、広報活動をもっと考えていかないといけないですね。

國舛氏

想定するユーザーさんのITリテラシーがCerevo時代のお客さんと違うので、色々な気付きがありました。

例えばルーターの設定などに関しては、製品を置いてくれた雑貨屋さんの意見を製品に活かすことができました。

もともと日常している行為になじむものを、と考えていたので、「スマホアプリで操作」するような製品にはするつもりがなかったんです。

なので、wesign同士のペアリングは設定済みのものを同梱販売し、ネットへの接続設定もブラウザから簡単に出来るように設計していました。

ただ、「それでもできないお客さんは多いだろう」というお話でした。

編集部

たしかにうちの両親も、ネットもSkypeも使うけれども、家のルーターの設定は、回線業者さんがやってくれたままですね。wesignを使いたい層でも、そういう方は思った以上にいそうですね。

國舛氏

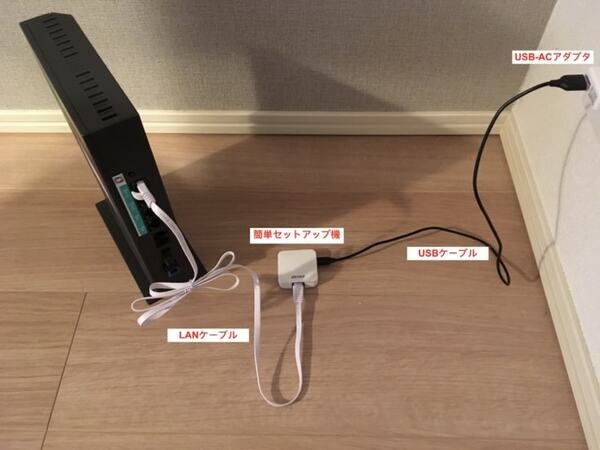

そこを改善するために「簡単セットアップキット」が同梱されているタイプも制作しました。これは「LANケーブルや電源に物理的な配線をするだけで使える」ものです。

3G回線などを利用するプランも考えたんですが、リテラシーが低いお客さんに「ランニングコストがかかる」ものは避けたかった。

稲田氏

こういった商流開発の現場から得られたフィードバックによって、商品がよくなる着想につながる実感が得られました。

本当に良い経験だったと思います。

國舛氏

IoT機器は売って終わりという商品ではないので、どうしてもサポートコストがかかります。しかし、今のところ不具合があっても、解決に向けて一緒に動いてくれるいいお客さんとお付き合いすることが出来ていますね。

バグにしても、使い方がよくわからない、という指摘にしても、商品の改善につながる情報が詰まっています。

ある程度、大きな組織になってしまうと、分業化が進みます。そうすると販売現場やお客さんから開発、企画の人間が製品の改善情報を直接吸い上げることがどんどん難しくなってしまう。今回のwesignプロジェクトでは今後につながる非常に良い経験が出来ました。

編集部

開発コストが高く、アフターセールスが重要なIoTだからこそ、ユーザーとの接点が必要だという事は非常にもっともですね。

そういったことが実現できる柔軟な組織設計がIoT機器の開発現場では必要なのかもしれません。

今後に繋がるいい経験というお話でしたが、次のプロジェクトは決まっていますか?

稲田氏

今までは、プロジェクトの開発が終わるとすぐに次のプロジェクトへ、という慌ただしさだったので、wesignのプロジェクトに関しては、ゆっくりと反応を見て振り返ってみたいですね。

國舛氏

次期商品に関しては振り返りを含めてwesignプロジェクトを終わらせてからブレストをしていきたいと思っています。あとはコラボプロジェクトですね。

一つは他のメーカーさんと一緒にアドバンスドデザインや試作をするお仕事。もう一つは生産支援や量産支援こちらに関してはコンサルティングのような形ですね。

稲田氏

wesignは10万台、100万台売れるようなものではありませんが、この商品を着想してから世に出すまでの各工程で必要な技術、知識が全てJavasparrowの二人にあるということを示すことが出来たと思っています。

編集部

前職で得た企画力、設計力、調達ノウハウなどに加えて、今回得たセールスやサポートの経験、現場から商品開発にフィードバックする組織設計の知見まであると説得力は十分ですね。

その知見を活かして今後発表されていくプロジェクトの情報を楽しみにしております。今日はありがとうございました。

選択と集中

今回の話を聞いていく中で、たった二人でもIoT機器の量産化が可能だという実感を持てたのではないだろうか。このことは、IoTデバイスの開発に興味がありつつも躊躇している人達にとって勇気が出る内容だったと思う。

ただ、その為には「ここまで絞り込まないといけないのか」と呻くほどに機能の選択し、なおかつユーザーに豊かな生活を印象づけるようなストーリーを練りこんでいく必要がある。

コンセプトに誠実に向き合って必要な機能に絞っていくこと、ストーリー作り、どちらも困難を極める作業だが、Javasparrowさんをはじめ、そこの部分をサポートするサービスも出始めているようだ。

ぜひ、様々なサービスを活用してIoTサービスの実証に足を踏み出してくれる人が増える事を期待したい。