株式会社YE DIGITALは1月25日より本社ショールームにおいて、九州工業大学が研究をすすめるトマト収穫ロボットを展示することを発表した。

九州工業大学 トマト収穫ロボットの取り組み

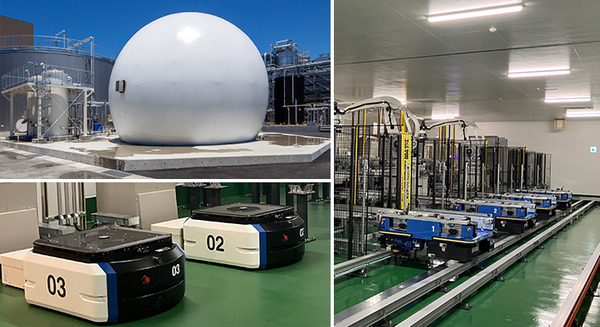

現在、国内の農業従事者の平均年齢は上昇、高齢化と人手不足が課題となっている。栽培されている野菜の種類はいろいろあるが、トマトの栽培は比較的、労働の負荷が高いと言われている。生産設備の整った菜園の場合広大な面積で栽培され、ハウスの中は高温・多湿。さらに実が傷つきやすく、熟れ過ぎるとすぐに破裂してしまうなど、他の野菜に比べて比較的に作業時間が長い上に、管理の手間がかかる。

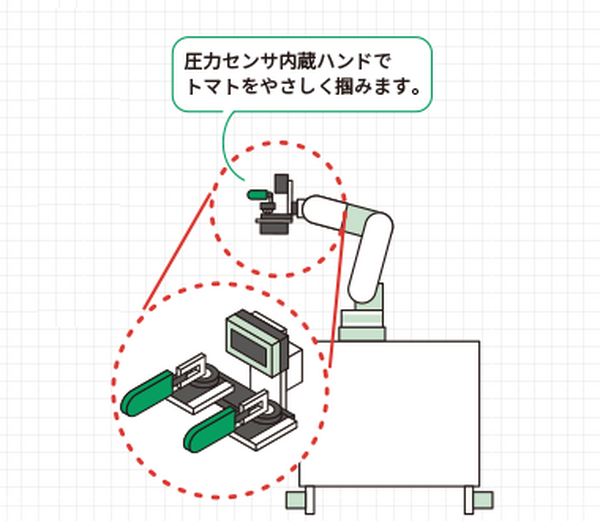

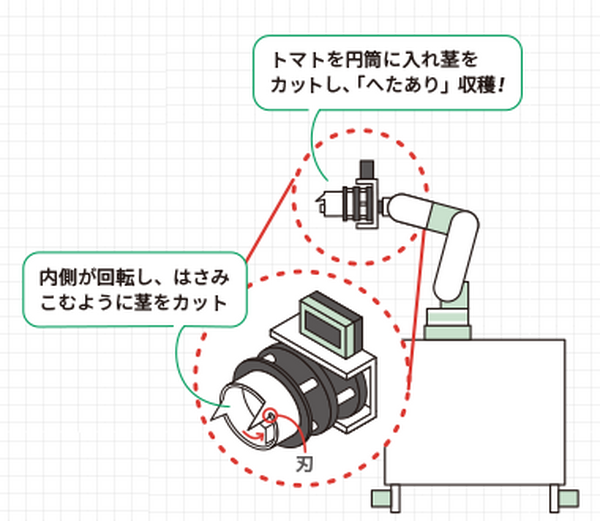

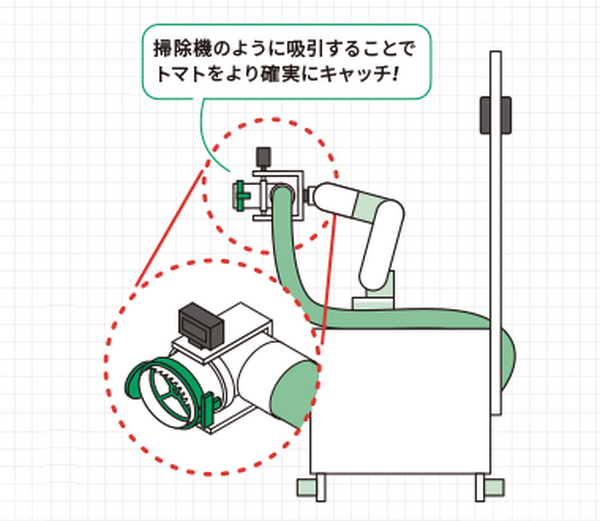

九州工業大学はトマト収穫ロボットを用いた課題解決に2014年から取り組み、実証を繰り返しながらロボットアームや収穫ハンドの改良、トマト検出向上に向けたセンシングシステムの向上など、ハードウェアとソフトウエアの両面から、アプローチを続けている。

■収穫ハンド試行の変遷(一部)

YE DIGITALと九州工業大学は最新の技術や取り組みを一般の人が目にすることで、特に子どもたちが工学・情報技術に興味関心を持つ、次世代の技術者が育つ土壌づくりに貢献したいと考え、今後約半年間、展示される予定。

YE DIGITALと九州工業大学の関わり

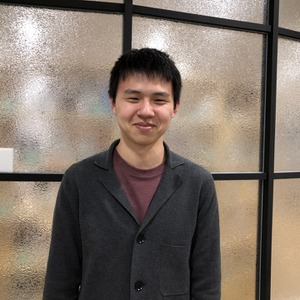

YE DIGITALと九州工業大学は2020年7月に北九州市を含む三者間で「オープンイノベーション人材育成等に関する協定」を締結した。この協定は相互の強みを活かしながら人材育成に向けて積極的に活動することで「地域産業の活性化」「地域課題の解決」に寄与する取り組みを推進するもの。その協定の中でYE DIGITALの1Fショールームを北九州の素晴らしい技術や取り組みを紹介する情報発信基地と位置付け、2020年7月のショールームオープン時から、九州工業大学が三年連続世界一を獲得する超小型衛星の紹介をしていた。

今回、YE DIGITALはロボティクスを通じた研究成果を広く社会に提示し、具現化を進める九州工業大学の「社会ロボット具現化センター」の取り組みに共感し、その数ある取り組みの中から、北九州市内で実証が進められているトマト収穫ロボットの取り組みを紹介することにした。

「社会と共に働くロボット」ネーミングプロジェクト

ロボットは私たちの生活と離れたところで働くものではなく、兄弟のように助けてくれる存在に変わろうとしている。今回ショールームの展示を検討するのにあたり、YE DIGITALと九州工業大学は「社会で共に働くロボット」をもっと身近に感じてもらえるよう、愛称を決めて発信していくことにした。そこで、YE DIGITAL従業員および九州工業大学の学生・教職員を対象に昨年11月にネーミング募集を行い、両者で選考を行った結果、以下に決定した。

両者はロボットの街北九州市から、社会と共に働くロボット「RO=BUDDY」を発信し、ロボットと支えあう生活が当たり前になる世の中の実現に向けて、取り組んでいく。

YE DIGITALは近年、九州工業大学が先端の研究成果の社会における具現化を進めているように、創業以来製造業の分野で培ってきたIoTやAIといった先端技術やノウハウを活用し、社会分野の課題解決に寄与する取り組みをソーシャルIoTと名付け、推進している。今後はこの取り組みを加速するとともに、九州工業大学と協力をし、2020年に移転した新本社オフィスを活用し、次世代ビジネスや次世代技術者の育成の支援を行うことで、ロボットの街北九州市の活性化に寄与したいと考えている。