ロボットスタートアップのPLEN Robotics(プレンロボティクス)株式会社とugo(ユーゴー)株式会社は、2023年4月18日と19日の2日間、寿司ロボットなど米飯加工機械で知られる鈴茂器工株式会社が東京都内で開催したプライベート展示会「スズモフェア2023東京」でコラボ・デモを披露した。

スズモのグループ会社の一つである日本システムプロジェクト(JSP)が開発している「自動受付および自動配席AIシステム」に、顔認証ロボットの「PLEN Cube」と遠隔操作点検ロボット「ugo mini」が連携し、自動で人を席まで案内する。「ugo mini」が対外的にデモンストレーションされたのは今回が初めて。

ロボットがお迎え、受付、案内まで

今回のPLEN Roboticsとugoによるデモは、スズモによるビッグデータ活用やロボット提案の「フューチャーゾーン」の一環。まず、来客した客に対して、タブレットと連動する「PLEN Cube」がアルコール消毒を促したりしながら受付を行う。

タブレットを使って、JSPが開発・販売している受付システムで席数を選び、受付済みの紙がプリントアウトされると、「ugo mini」が自動で連動し、来客を席まで案内する。

■ 動画

鈴茂器工 企画本部 企画開発部 事業開発課 課長の長谷川洋一氏によれば、PLEN Roboticsとスズモが今回のイベントにあたってデモンストレーションの内容について相談していたところ、「受付システムの連動だけでは面白くないから座席の案内までさせたい」、そして「できれば国産の小型ロボットを使いたい」というスズモ側の意向と、ugoが2022年11月に発表した「ugo mini」のサイズがマッチしたことから今回のデモとなったとのこと。

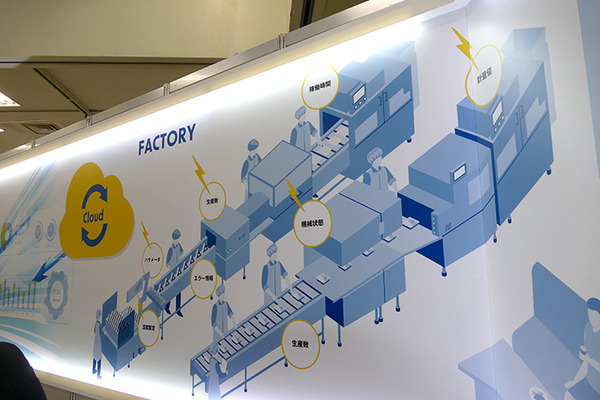

鈴茂器工 企画本部 企画開発部 部長の荒井良彦氏によれば、同社では、「今後はさらに想像以上に人手不足が進む」と考えており、今後はそれぞれの工程・作業を、ロボットをはじめとした自動機械で「繋ぐ」ことで、人手不足に対応したいと考えているという。

飯盛ロボットが厨房内機器のハブになる時代

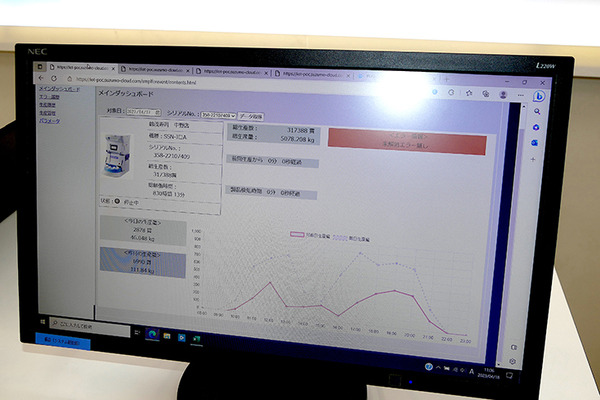

なお、システムの連動はタブレットと受付ロボットだけではない。タブレットからの注文は、厨房内のライス盛り付けロボットにネットワーク経由で飛び、自動で指定の容量の飯を盛ることができる。ライス盛り付けロボットには直接LANケーブルが刺さっている。

スズモでは今後は、飲食店の厨房内でもネットワークが整備されるようになり、これらの機材が、他の各種機械の「ハブ」になると想定している。「作業の流れのなかで、もっともっとやれることがあり、今後は繋がっていくだろうと考えています」(スズモ荒井氏)。

配膳ロボットも提供

このほか、別コーナーでは自動受付やセルフレジ、そしてそれらのあいだを配膳ロボットKEENON社製 「T8」で繋ぐデモが行われていた。「T8」は小型で、50cmの通路幅でも走行できる。料理の取り出し口が300度と広く、客が料理を取りやすい点も特徴だ。

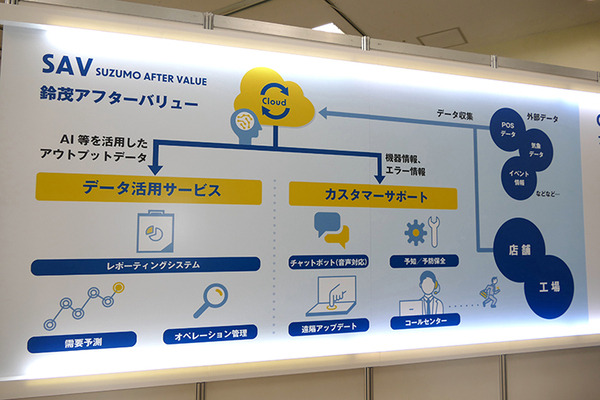

米飯関係なら何でもワンストップで自動化対応 スズモフェア2023東京

鈴茂器工の最新製品や技術を一堂に展示・実演する「スズモフェア2023東京」の今回のコンセプトは「カチをカタチに/ Value Creates Win」。主な展示は上述の更なる効率化を目指したスマートレストラン、現在稼働している製品から取得できるデータのリアルタイム活用による付加価値の提案、そして小型シャリ玉ロボット「S-Cube」、シート出し海苔巻きロボット「S-Sheet」など各種自動機械。

シート出し海苔巻きロボット「S-Sheet」は、海外での引き合いを想定したカラー、デザインになっている。海外のほうが、よりインダストリアルなデザインが好まれる傾向があるという。アフターコロナとなり、現在、海外市場と国内市場の比率は「35:65」となっており、スズモでも今後さらに海外に力を入れていきたいと考えているとのことだ。これまではアメリカとヨーロッパ市場が活況だったが、今年は特に中国市場に力を入れるという。

スズモは1981年に世界初の寿司ロボットを開発。寿司の大衆化を実現したリーディングカンパニーとして、2003年にはライス盛り付け機シャリ弁ロボ「Fuwarica」など、多くの米飯関連ソリューションを展開している。

同社の機械は厨房、セントラルキッチン、食品工場など各所で使われているが、大型の機械は自動機、より小型で人のそばで動く機械は「ロボット」と呼称しているとのこと。会場では海苔巻きやおにぎりを作る機械や寿司のシャリを作る機械などのほか、米飯を誤差3g程度で定量、弁当容器に盛り付けたり、人の数倍の速度でシャリ玉を持ち帰り容器に並べる機械などが実演されていた。

■ 動画

なお、これらの各種機械は簡単に分解・再組み立てができるようになっている。毎回、分解して洗浄する必要があるためだ。現場で簡単にそれらの作業ができるようにするための各種工夫も興味深かった。

■ 動画

また、病院食などにおいては、最近は冷凍のまま盛り付けを行い、その状態で電子レンジで加熱してから提供するという方法もあるそうで、同社ではそのニーズに対応するため、冷凍のままご飯を盛れる機械も開発している。そのほか、狭い厨房やスーパーのキッチンでも活用できるよう小型化されたロボットなども各種展示されていた。

ロボットの見方 森山和道コラム