PwCコンサルティング合同会社は、2025年10月10日から、千葉工業大学未来ロボット技術研究センター(fuRo)と共同で、ロボティクス分野において新たなビジネス創出を担う人材を育成する「ロボティクス経営道場」を開講すると発表した。

講座は3つのセクション、全8回で構成される(1回は約90分、交流会も含めると約3時間の回もある)。講師は、ロボティクスベンチャーを複数輩出しているfuRo所長の古田 貴之氏、日本を代表するロボット工学研究者の一人である金出 武雄氏、ロボティクス社会実装の実績が豊富なPwCコンサルティング Technology Laboratory所長の三治 信一朗氏が務める他、先進的な取り組みを進める企業をゲストに招く。

定員は50名を予定し、受講料は100万円(税抜)。受講希望者の受付を8月19日(火)より開始した。

なお、千葉工業大学の学生でなくても参加でき、ロボティクスに関連する経験の有無は問わない。

生成AIやフィジカルAIで急速に進化するロボティクス

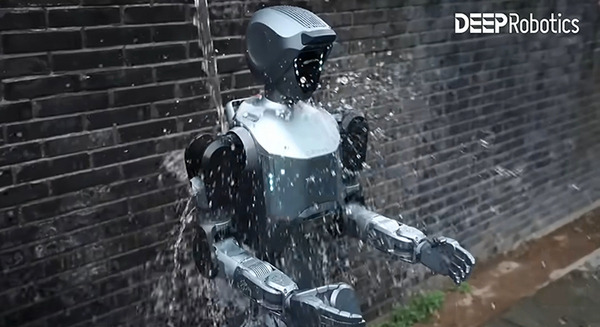

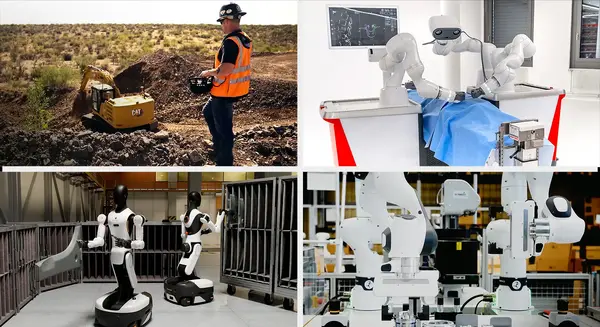

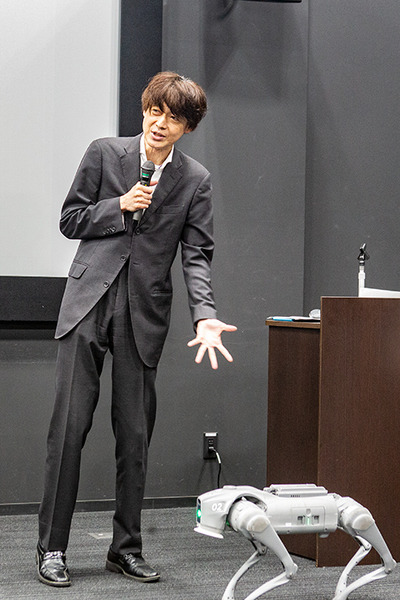

生成AIやAIエージェントの発展により、AIの活用はビジネスや社会に大きな変化をもたらしている。モビリティの自動運転や高度なバランス感覚を持つヒューマノイドや四足歩行ロボットなども登場している。

これらAIを活用したロボティクスは、労働力不足の解消や危険な現場での作業の代替、技術継承の効率化や平準化に貢献するとして大きく期待されている。

AIはテキストを対象とするLLM(大規模言語モデル)、音声や動画像も対象とするVLA(視覚-言語-動作モデル:Vision-Language-Action Model)、空間コンピューティングやデジタルツイン、コンピュータービジョン、センサー、XR、計算資源など関連技術の進展により、バーチャル空間に加えてリアル空間の多様なタスクにも対応できるようになった。

■フィジカルAIで強化学習した四足歩行ロボットのデモ

ロボティクスの社会実装に課題

一方で、ロボティクスの社会実装をさらに進めるには、高度化・複雑化した技術とビジネスや経営に関する知見の双方が求められる。これを満たす人材の不足が課題となっている。

PwCコンサルティングは今後「日本がAIを活用したロボティクスの領域で世界をリード」するためにも、いち早くこの領域の知見を持つ経営人材を育成し輩出することが重要と考えた。

このような背景から、PwCコンサルティングは、ロボティクス分野の社会実装における先端的な研究・取り組みを進める「fuRo」と連携し、この講座を開設することにした。

PwCコンサルティングの三治氏は次のように語った。

「私自身、長年にわたり米国や中国、欧州の動向をウォッチしてきました。各国がさまざまな分野で先端の知見を持ち寄り、社会実装を進めています。日本もここで社会実装への歩みを止めてしまうと、日本のプレゼンスを発揮できず、ロボットの社会実装を現場に根づかせることもできないのではないか、という危機感を持っています。

今回、ハードとソフトを組み合わせたロボティクスの社会実装や、事業・ビジネスの立ち上げの難しさを熟知している古田先生に相談したところ、(かつて“ロボット大国”と言われた時代のように)『フィジカルAI』が注目されるこれからの世代においても、ビジネスや産業をどう立ち上げていくかを伝える場を設け、ラボや現場の実機を体験することで、産業の波を生み出していけるのではないか、という思いから、この講座を立ち上げるに至りました。」

「ロボティクス経営道場」の特徴

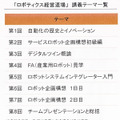

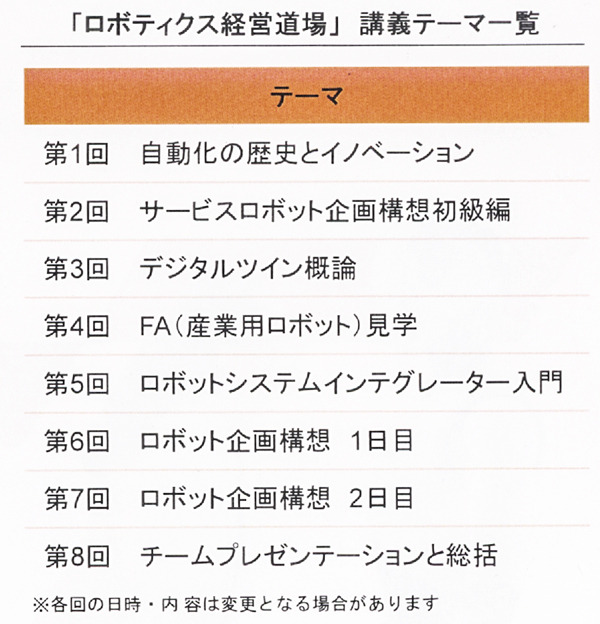

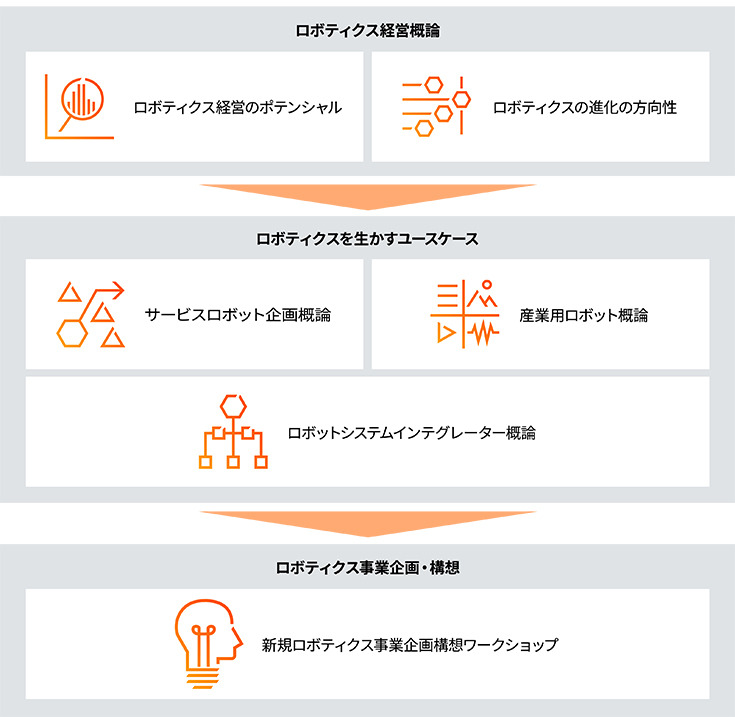

講座は以下の3つのセクション、全8回で構成される。

受講者は、ロボティクスの歴史や産業に与えるインパクト、デジタルツイン技術の進展に伴うバーチャル空間を活用したロボティクスの可能性など、最新の技術動向や事例を学ぶ。加えて、最先端のファクトリーオートメーション(FA)の現場の見学やロボティクス事業企画のワークショップなどの体験型学習も交えながら、企画から実装に至るまでの全体像を把握し、事業化に向けた実践的なスキルを習得していく。

1. ロボティクス経営概論

ロボティクスの発展が産業に与えたインパクトの概観と、AIやデジタルツインを活用した高度な開発・制御の方向性について理解を深める2回で構成される。

過去から現在に至るロボティクスの歴史や発展の歩み、これまでの課題やAIとの融合によって高度化するロボティクス開発・制御の将来像の概要を学ぶ。

2. ロボティクスを生かすユースケース

サービス・産業用ロボットの市場動向や技術トレンドを押さえ、システムインテグレーション(SI)の位置付けと価値を理解した上で、ロボット導入における企画から実装までの全体像を把握する3回で構成。

ロボティクスを大きく「サービスロボット」「産業用ロボット」の2つに分け、それぞれの特徴や市場動向、トレンド、国内外のユースケースやステークホルダーについての理解を深める。

また、このセクションでは座学だけでなく、実際のサービスロボットや産業用ロボットに触れながら、ロボティクスについてより深い理解を得ることを目指す。

3. ロボティクス事業企画・構想

ロボティクスによる新たな価値創出に向けて、社会や産業に存在する課題を抽出するとともに、事業化計画案を企画・構想する3回で構成される。

PwCコンサルティングの「BXTアプローチ」を用いて、上記1、2のセクションで学んだ内容を基にワークショップ形式で事業構想を作り上げる。ロボティクス分野の知見が豊富なコンサルタントがメンターとして支援する。

「BXTアプローチ」とは、ビジネス(B)、エクスペリエンス(X)、テクノロジー(T)の3つの要素を統合し、イノベーションの実現を加速させるアプローチのこと。

なお、カリキュラムの詳細等は、公式サイトで確認することができる。

https://www.pwc.com/jp/ja/seminars/robotics-business-management-course2025.html

「介護ロボットポータルサイト」がリニューアルへ 介護DXやロボット導入の動向や事例、開発や導入補助制度など紹介

千葉工大、国内初となる「AI大学講師」を正式導入 ブロックチェーン活用、個別最適化教育を実践 AI大学講師と学長のコメント発表

AIと仮想空間で群ロボットが自律進化!サイバーセキュリティの新課題 fuRo古田所長がスワームロボティクスをデモ

運転席と駆動ベースユニットが分離・合体!次世代3輪モビリティ「Raptor」発表 千葉工大fuRoとRDSの技術を融合

「触覚」と視覚・聴覚で花火を体験 千葉工大が東京スカイツリーで体験展示【世界初】皮膚せん断変形の椅子型触覚提示装置チェイニー