ドイツの制御機器メーカーの日本法人ベッコフオートメーション株式会社は、2025年3月19日にプレス向け説明会を開き、日本のインテグレーターのパートナーシッププログラム「Beckhoff Solution Provider Program(BSPP)」を開始すると発表した。ベッコフとシステムインテグレーターの協力で、競争力の高いシステムをエンドユーザーに提供することを目指す。

■「EtherCAT」の開発元ベッコフオートメーション

ベッコフオートメーション(Beckhoff Automation)はPCベースのオープンなFA自動制御システムを手がける会社で、「EtherCAT」という産業用Ethernetの開発元。ドイツに本社があり、創業は1980年。創業者ハンス・ベッコフ(Hans Beckhoff)が自宅ガレージで立ち上げた。現在の本社はフェアル(Verl)という人口25,000人の街にある。

現地法人・代理店は、ものづくりを行なっている国を中心に75カ国。主力製品は産業用PC、各種フィールドバス対応のI/Oシステム、ドライブテクノロジー、そして自動制御ソフトウェア「TwinCAT」。各製品は単独で活用することもできるし、組み合わせてシステムとして用いることもできる。生産財の制御機器、工場自動化の設備を作っているユーザーに広く活用されている一方で、エンドユーザーとのやりとりも多いという。

2023年の売上高は1,750ミリオンユーロ。年平均で15%ずつ成長している。ただここ4、5年はどんどん伸びているいっぽう、直近ではその反動も出ているとのこと。

日本法人のベッコフオートメーション株式会社は2011年に設立された。横浜の後、名古屋、大阪、大田区と拠点を広げている。2025年4月からは大阪にEtherCATテストセンターが設けられ、パフォーマンステストを行うことができるようになる予定。

■ Microsoft Visual Studioで開発できるEtherCAT/TwinCAT

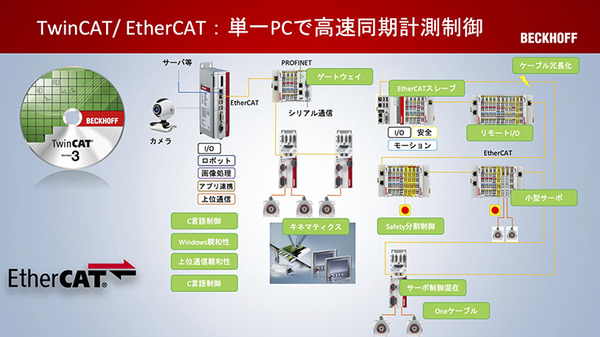

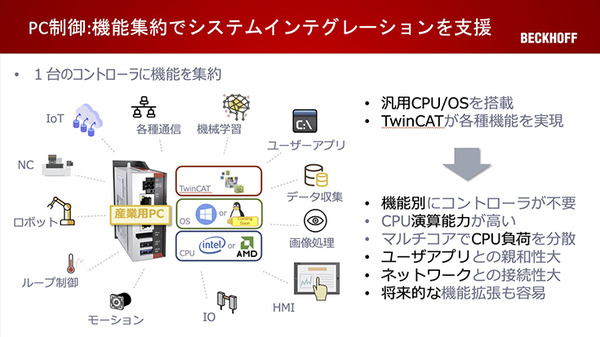

2003年に同社が開発した産業用リアルタイム通信プロトコル「EtherCAT」は、トヨタ、デンソーウェーブなどで採用されている。サイクルタイムはマイクロ秒単位で、ジッタ(時間揺れ)も1μs未満と極めて高精度であり、高速性、オープン性を特徴としている。柔軟なトポロジーにも対応可能であり、標準イーサネットケーブルを使うため専用ケーブル不要で配線コストを削減できる。ベッコフオートメーション社長の川野俊充氏は「異なるハードウェアをPC制御で一つにまとめることができ、省スペース化とコストの最適化ができる」と同社ソリューションの強みを語った。

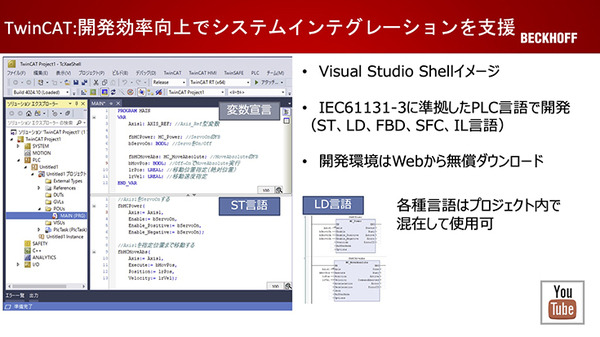

「EtherCAT」 と連携する自動制御ソフトウェア「TwinCAT(The Windows Control and Automation Technology)」はPCベースの制御ソフトウェア。産業オートメーションの制御、データ処理などを包括的に管理できる。独自のリアルタイムカーネルを搭載しており、従来のPLCなど専用ハードウェアではなく標準的PCを活用できる点が最大の特徴だ。

「TwinCAT 3」以降では「Microsoft Visual Studio」が開発環境として採用されている。コードの作成、デバッグ、シミュレーションなどをIDEで統合して直接行うことができる。国内生産設備の制御で使われていることの多いラダーを使うことも、一般的なテキスト言語の開発にも対応している。

*動画

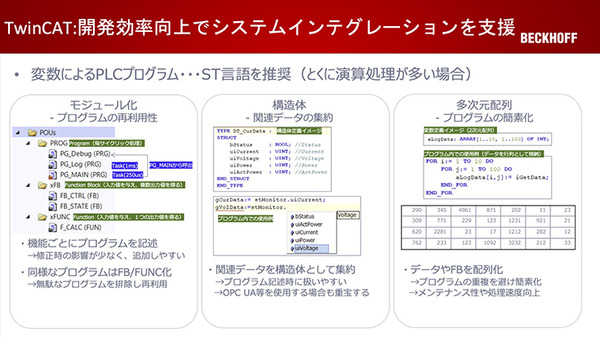

また、IEC規格に準拠したPLC言語で開発できるので開発効率が上がるし、モジュール化も可能であり、多次元の配列を使ったりすることもできる。オブジェクト指向型のプログラミングもできる。自動化システム開発はどうしても「一品物」になりがちだが、ベッコフのエコシステムでの開発は再利用したり、引き継いだりできるソフトウェア資産を持てる点が特徴となっている。しかしながら「まだまだ日本では主流になっていない」と川野氏は課題を挙げた。

■改革が進まない日本の製造現場とベッコフのソリューションの魅力

そのなかでも大きいのが業界の構造的な課題だ。新しい技術に関心も高く先進的試みをやりたいと思っていて技術力が高い会社自体は少なくない。だが、なかなか現場採用までは至らない。それはスイッチングコストが高いからだ。金銭的コスト、時間、リスクなどがある。安心安全が第一であるエンドユーザーの生産現場へのハードルは高い。

川野氏は「そこを乗り越えるモチベーションを与えることが我々メーカーの責務だ」と述べて、事例を紹介した。磁気浮遊式搬送装置「Xplanar」で動かしてきたワークを、無配線のリニア搬送装置「XTS」にある非接触給電で動かしているアームでワークをつかんで移すといったデモだ。

*動画

このようなスマートファクトリーをやりたい、DXが前提となっているシステムをやりたいという顧客にはベッコフの製品がおすすめだと述べた。EtheCAT/TwinCATを使うことが必須だが、「この搬送機を使いたいが故にTwinCATを使い始める」という顧客もいて、使い始めるとその汎用性と面白さにはまるユーザーもいるという。若手ITエンジニアには「Windowsでモーターが回せるのは嬉しい」と好評だそうだ。

「MX-System」は工数削減を支援する制御盤をなくすソリューションだ。このような技術がきっかけでTwinCATに触れる顧客が増える。そのためにシステムインテグレーターの力を借りたい、それがベッコフソリューションプロバイダープログラム(BSPP)だと述べた。

*動画

■ベッコフソリューションプロバイダープログラム(BSPP)が実現する競争力の高い設備

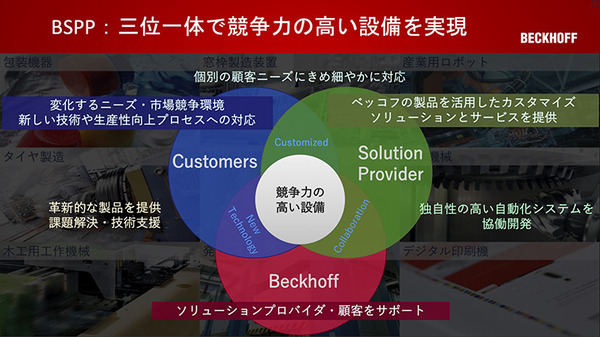

エンドユーザーが必要としているものは一言でいうと「競争力の高い設備」。変化するニーズや市場競争環境、新しい生産プロセスへの対応、ベッコフの製品を活用したカスタマイズソリューション、そしてベッコフのサポートの三位一体の体制で臨む。

BSPP立ち上げパートナーの各社は、それぞれ独自性や大手実績などがあり、「いろいろな顔ぶれが集まったのは大変光栄。複雑なビジネスモデルに柔軟に適応していきたい。ユーザーさんは大手から中小まで、技術力もいろいろ。様々なケースに制御機器メーカーとしてどんなパートナーもサポートする。企業としての責任を果たしていきたい」と述べた。

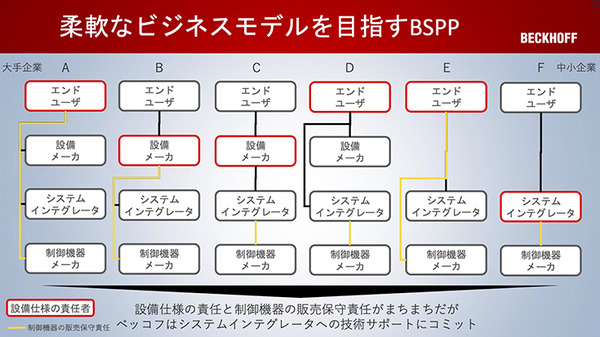

そして「我々が直接、製品を販売する顧客には保守責任がある。だが、必ずしも設備仕様の責任者であるとは限らないケースがあることが、この業界構造の本当に難しいところ。どうしても業態として『買ってくれたところにはサポートしますがそれ以外は難しい』という契約になりがちだが、それでは本当に必要な競争力ある設備が作れない。そこでBSPPに加入しているインテグレーターに対しては直接販売先でなくても必要な補償・保守サポートや学習機会を提供していきたい」とBSPP立ち上げの狙いを述べた。

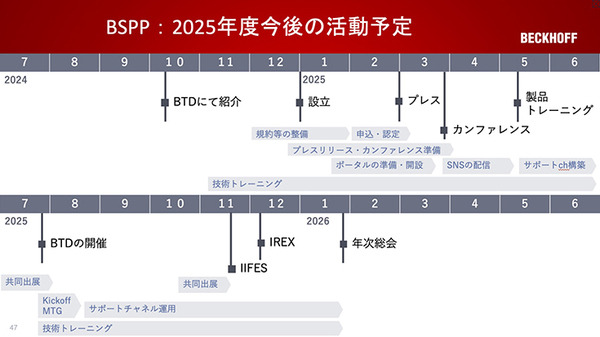

2025年度は自社展示会「Beckhoff Technology Day」でも改めてBSPPのお披露目を行い、その後も展示会等で成果展示を行う予定だと紹介した。

■バウムクーヘンロボットも産業用PCとTwinCATで統合制御 BSPPパートナー各社のアピール

このあと、以下の5社から、それぞれ会社紹介とBSPP参画目的のプレゼンがおこなわれた。

・株式会社関西制御設計

・株式会社ソフィックス

・智頭電機株式会社

・株式会社日立オートメーション

・株式会社松浦電弘社

関西制御設計はXTSとXplanarを活用した搬送制御、既存PLCとの連携などを提供する。今後はAIやデータ解析を活用した最適制御などを提供する。

ソフトウェア開発を強みとする株式会社ソフィックスは、最適なFAソリューションによって製造業の課題解決に貢献できるのではないかと考えてBSPPに参画したという。シーケンシャルではなくダイナミックな製造工程を提案できると述べた。

精密機械設計、ロボットシステムインテグレーションなどFAオートメーションを手がける智頭電機株式会社は国産のPLCとの連携に技術限界を感じ、BSPPに参画したと述べた。ロボットサーボの連携強化などに期待しているという。省人化ノウハウなどを提供できると語った。

組立・加工、供給・搬送などのラインビルディングを手がける日立グループの子会社である株式会社日立オートメーションは、3次元ビジョンのKyoto Roboticsを買収したことでも知られる。BSPPには高速化・高精度化に関するニーズの高まりから参画したと述べた。ラインの構想要件段階から顧客に価値を提供できるという。なお羽田と京都にショールームがあり、羽田ではベッコフのXTSを活用した実機デモも見ることができる(ロボスタ関連記事 「日立が製造・物流ロボットの展示施設を東京と京都に開設 展示概要を紹介 顧客・パートナーと自動化・最適化の協創機会を創出へ」)。

制御盤製作からシステムインテグレーションを手がける株式会社松浦電弘社は、ラダーを使える人は国内では徐々に減少し、情報系の学生が親しみやすい制御プログラムであるTwinCATを使った制御の需要が増えていくと考えており、BSPPに参画したと述べた。また生成AIを使ったプログラムに関しても優位性が高いと考えていると述べた。同社ではTwinCATを使って様々なデバイスを統合し一つのシステムとして提供できると紹介した。特にロボットアームとの連携を多く手がけており、ユーハイムのバームクーヘンロボットもTwinCATを使って同社が開発したと紹介した。オーブン3台もLANケーブル一本で接続されており、一台のIPCで制御している。今後もベッコフ製品を使って様々なソリューションを提供したいと語った。

*動画

■インテグレーターはカバー範囲の拡大、ユーザーには安心感

BSPP自体の実績については「現在進行形の事例はたくさんある。BSPP以前からの取り組みもあるので、どこの時点からかという区分けは難しい。BSPP自体の成果として公開の許諾がえられているものはない」とのこと。直近のニーズとしてはXTSやXPlanarによる自動搬送が多いが、付帯設備やロボット、治具などはパートナーがシステムインテグレーションすることになるので、ベッコフ単体ではできない。それらのニーズに応える。

川野氏は「BSPPという枠組みを作ることで、保証や保守に関するエンドユーザーの安心感が高まる。ノウハウの共有も行える。色々なインテグレーターの特徴・得意分野をうまく組み合わせていきたい。数よりもカバーできるアプリケーション分野を増やす観点で仲間を増やしていきたい」と述べた。

なおベッコフはアメリカでは「BIG」という別の名前でインテグレーショングループ事業を推進している。「BIG」には70社くらいの会社が参画しており、アメリカ全土に拠点がある状態になっているという。日本国内でもそのような姿を目指す。いま日本で始める理由については「気が熟した。ニーズも高まった。新しいニーズに応えて実績を作っていきたい」と語った。