株式会社山善は2025年10月30日、INSOL-HIGH株式会社と連携し、ヒューマノイドの社会実装を目指す共同プロジェクトの一環として、千葉県市川市の大型物流倉庫「東京ベイ・ファッションアリーナ」(東京納品代行株式会社)にヒューマノイドを試験導入することを発表した。

「東京ベイ・ファッションアリーナ」には既にオートストアの自動倉庫システムが稼働し、自動化がはかられているが、ピッキングや箱詰め等の作業は人が担っている。例えば、汎用性の高いヒューマノイドによってそれらの業務をどれだけ代替できるか挑戦していく。

山善によると、物流現場で「End to End」の自律運用モデルを試験導入するのは日本初の試みだという。

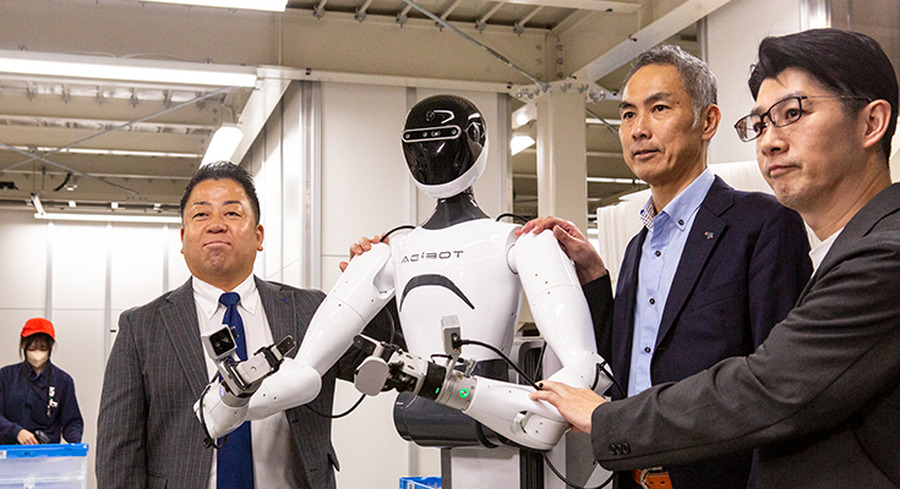

発表に合わせて報道関係者向け説明会を開催し、実際に物流倉庫で作業するヒューマノイドの実機を公開した。

■ 未学習データでもピッキングに成功 汎用性を実証

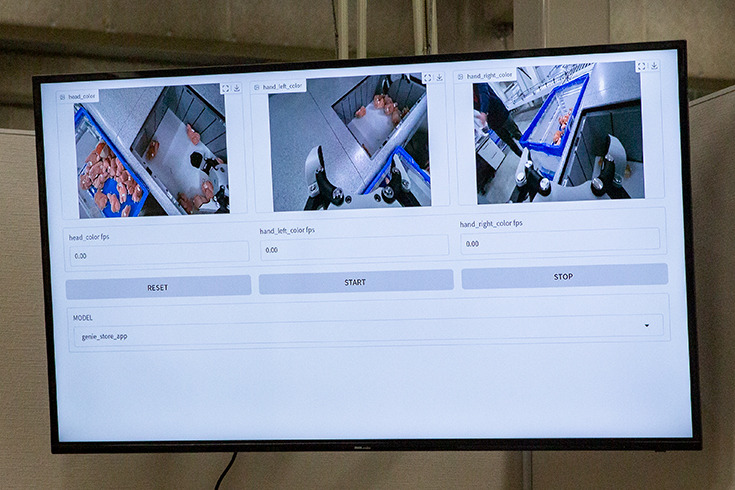

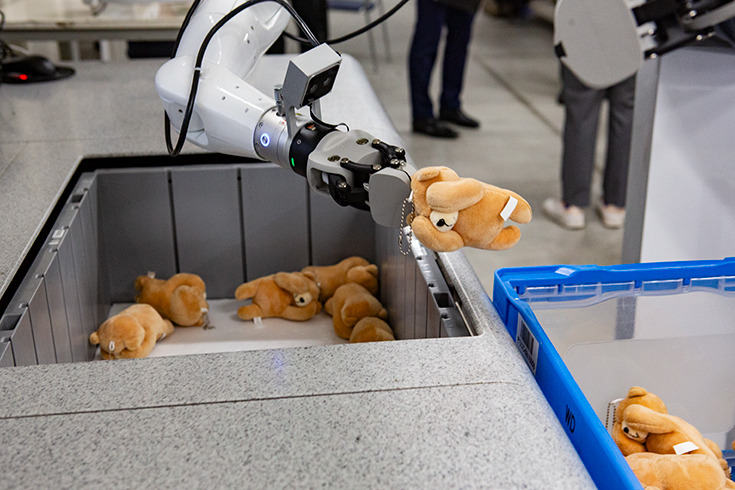

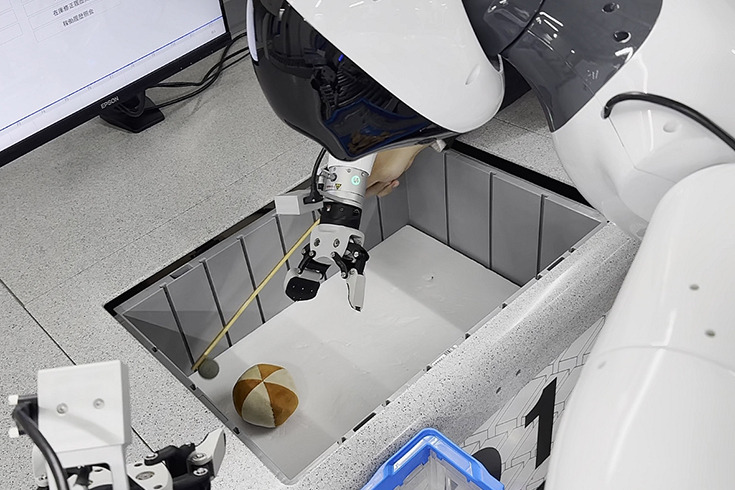

デモでは、格納されたケース内の商品(ぬいぐるみなど)を、ヒューマノイドがピッキングして別のオリコンへ移し替える作業を実演。ロボットは搭載する3基のカメラで商品を認識、カタチや柔らかさ、重さなどを予測しながら自律的に作業を行なった。デモでは遠隔操作は一切使わず、すべて自律動作で作業を完了した。

この日、ロボットのAIが学習していない(見たことのない)初見の商品(ぬいぐるみ)を扱った。それにもかかわらず、正確なピッキングを実行した。

続いて、初見の品物でも扱えることを証明するため、会場にいた報道関係者の持ち物(名刺ケース)を対象としたピッキングも披露。初見の品物にも十分対応できる“汎用性”を示した。

更に、意地悪して把持する目標物を動かしても、ヒューマノイドが追従してすぐに商品をつかむ様子も披露した。

■ ピッキング成功率97%、平均タクト131秒

このヒューマノイドは双腕に2本指のロボットハンドを備えており、高精度な指制御を実現。

現時点でのピッキング成功率は最大5回のリトライを含め97%に達した。

10個の商品を取り出して移し替える平均タクトタイムは131秒。今後、学習データの蓄積とトレーニングにより、精度・速度ともにさらなる向上が期待される。

■ 使用機はAGIBOT製「G1(AMR)」 日本初導入

使用されたのはAGIBOT製の双腕ロボット「G1(AMR)」で、車輪で移動するセミヒューマノイド型の機体。日本企業による導入は初めてとなる。

昇降機構があり、身長は約130~180cm。体重は約150kg。腕のリーチは約70cm。自律自由度(エンドエフェクタ除く)は20。連続稼働時間は4時間以上としている。

このロボットの選定理由として、ハードウェア性能だけでなく、APIやSDK、模倣学習などAIモデルを含む開発プラットフォームを備えている点を高く評価した。

現場導入におけるセットアップやチューニングはINSOL-HIGHが担当。

わずか1週間で稼働準備を整え、デジタルツインを使わず、現場で人の動きをトレースさせる模倣学習と、そのデータを活用した強化学習を組み合わせて運用を開始した。

■ オートストア自動倉庫との連携も視野に

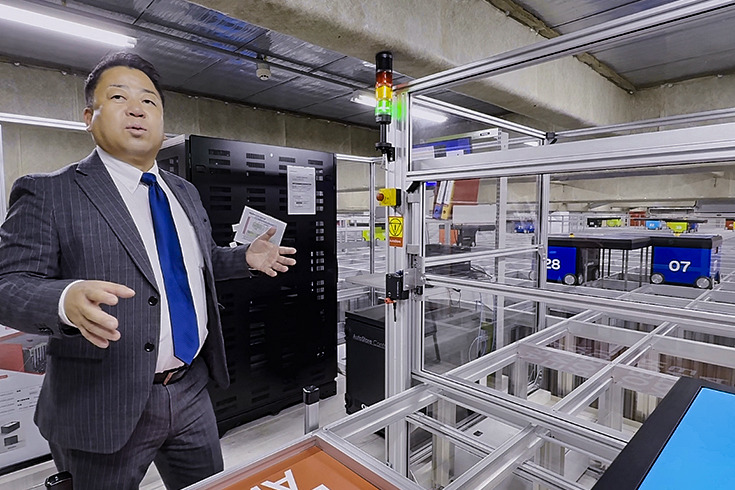

「東京ベイ・ファッションアリーナ」には、オートストア自動倉庫システムが導入されている。

高密度に収納されたコンテナをロボットがステーションまで搬送し、作業者が指示に従ってピッキングや梱包を行う仕組みだ。現在は人がピッキング作業を担当しているが、精度と速度の向上により、ヒューマノイドによる代替が現実的になる可能性もある。

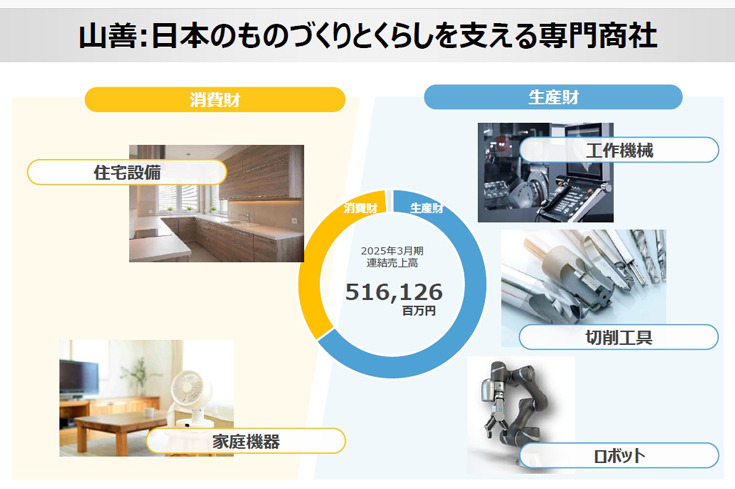

■ 山善、生産財×消費財の総合商社として展開

山善は「モノづくりと暮らしを支える総合商社」として、製造業向けの「生産財事業」(BtoB)と、家電・住宅設備などを扱う「消費財事業」(BtoC・BtoB)の二軸で事業を展開している。

登壇した北野峰陽氏(株式会社山善 ヒューマノイドロボット市場開発 担当課長)は、生産財事業部門で協働ロボットやAGV、AMRを組み合わせた自動化・省力化を推進している。

■ 「ヒューマノイドは新たな自動化の選択肢」

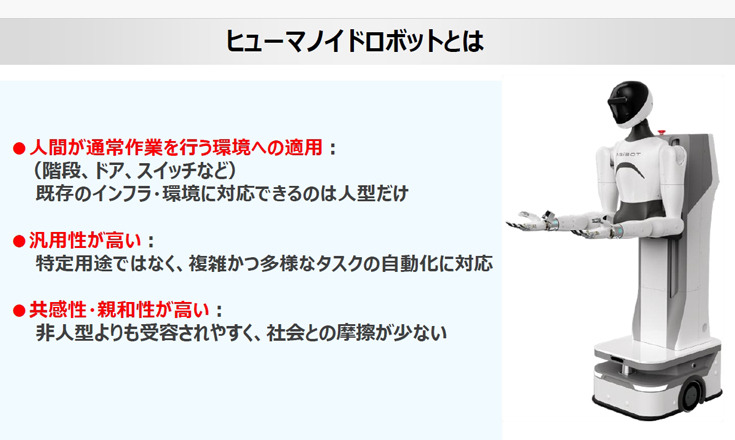

北野氏は、ヒューマノイドロボットの特長として「人間が通常作業を行う環境への適用力」「汎用性」「共感性・親和性」の3点を挙げた。

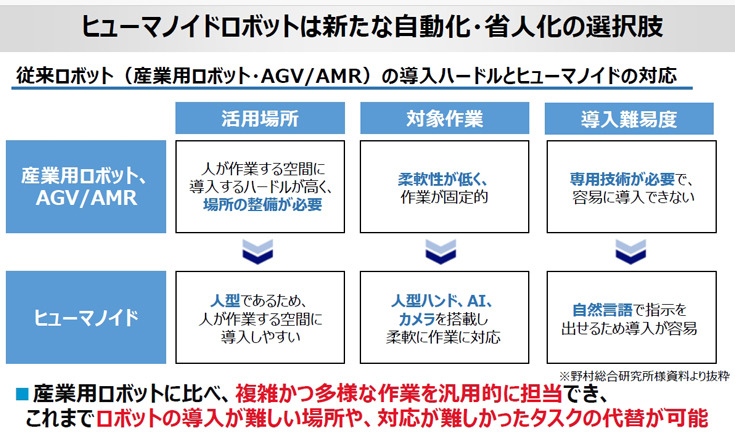

同社は「ヒューマノイドを新たな自動化・省人化の選択肢」と位置づけ、「産業用ロボットに比べ複雑かつ多様な作業を担えるため、これまで導入が難しかった現場でも活用が可能」とする。

山善とINSOL-HIGHは2025年4月に業務提携契約を締結し、山善の自動化ノウハウと販売ネットワークに、INSOL-HIGHのヒューマノイド対応WES(Warehouse Execution System)と物流ノウハウを融合させ、実用化を加速させる方針だ。

■ 「データ収集こそ日本の勝ち筋」―北野氏

北野氏はさらに、「このヒューマノイドは、専門のSIerやプログラマーがいない環境でもプログラミングなしで動かせる」と説明。

「自律的に動作するには高品質な学習データの蓄積が不可欠であり、日本がヒューマノイドで競争力を発揮するには“データ収集”が鍵になる」と述べた。

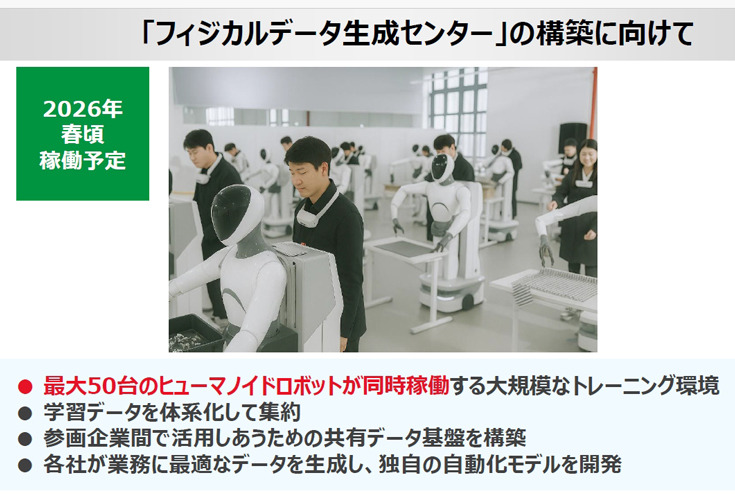

また、同社とINSOL-HIGHは、複数のヒューマノイドを同時稼働させて学習データを生成する大規模トレーニング施設「フィジカルデータ生成センター」を来春開設予定であることも明らかにした。

■ 「フィジカルデータ生成センター」構築プロジェクト

この「フィジカルデータ生成センター」は両社が主導するコンソーシアム型プロジェクトで、最大50台のロボットを稼働させ、作業データを収集・整理。

高品質な学習データを共有し、製造・物流現場の自動化を支援する。

2026年春の完成を目指し、業界横断で日本のものづくり競争力強化に貢献していく構えだ。

■ 現場企業「人とロボットの共存を見極めたい」

東京納品代行株式会社の嶋田亮司氏(取締役 常務執行役員)は、「人手不足の課題を改善したい。ロボットが人とどのように共存・協働できるかを見極めたい」と語った。

「東京ベイ・ファッションアリーナ」のオートストアは約1000立米分の保管スペースで、約17,300個のコンテナが収容されている。導入前は通路のスペースも必要だったため、面積でいうと約1,000坪程度が必要だった。オートストアを導入することで現在は約300坪程度になり、省スペース化に成功している。

自動倉庫システムはプログラムによって動作し、指示されたコンテナを正確に取り出してステーションまで運ぶ。一方でヒューマノイドには判断が伴う業務を汎用的にこなすことが期待されている。現在は、運ばれてきた棚から、コンピュータが指定する製品を人の手でピッキングして箱詰めや梱包作業をおこなっているが、これらの作業がヒューマノイドによって代替できるようになるのか、今後の進化が楽しみだ。

■ INSOL-HIGH、AIによる行動プロセスを解説

説明会の最後には、INSOL-HIGH株式会社の代表取締役・磯部宗克氏が登壇し、ヒューマノイドの学習プロセスを詳細に紹介した。

例として、「四角い箱を取って」という言語指示を与えると、LLMが意図を理解し、VLMが対象物を特定。さらに「モーションプランニング」(経路生成・逆運動学・軌道最適化)で動作を生成し、制御層がモーターを駆動して腕を動かすという一連のプロセスを説明した。

この一連の動作をプログラムではなく大量のデータでAIに学習させるのが強化学習だ。INSOL-HIGHはこのデータを「ロボット基盤モデル」として開発プラットフォームに蓄積していく考えだ。

同社は特定のWMSやロボット機種に依存しない“ベンダーフリー”のアプローチを採用し、柔軟かつ効率的なソリューションを提供。

最先端ヒューマノイドプラットフォームの構築を通じて、物流DXの新たな標準を確立していくとしている。