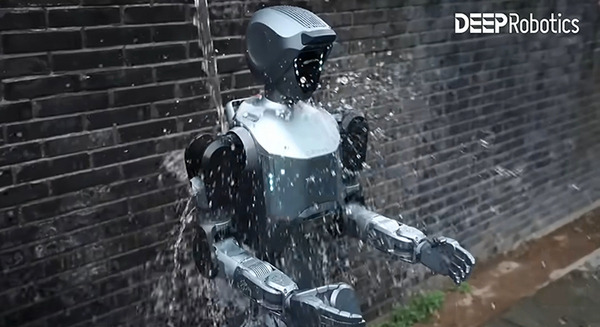

ロボット研究の最前線では、AIや生成モデルの活用によって「仮想から現実へ(Sim2Real)」、そして「知覚・言語・行動を統合するVLAモデル」へと新しい潮流が生まれている。2025年9月に開催された日本ロボット学会の学術講演会の特別講演では、早稲田大学の尾形哲也教授がこれら最新の研究動向を紹介し、社会実装へ向けた展望を語った。

「第43回日本ロボット学会学術講演会(RSJ2025)」特別講演

日本ロボット学会は「第43回日本ロボット学会学術講演会(RSJ2025)」を、2025年9月2日(火)~5日(金)に東京科学大学 大岡山キャンパスで開催した。9月2日(木)には「データ駆動型ロボットシステムの基礎研究と社会実装へ向けて」と題して、早稲田大学の尾形哲也教授(AIロボット協会:AIRoA 理事長)による特別講演が行われた。

尾形教授は、早稲田大学 理工学術院 教授であり、産業技術総合研究所 人工知能研究センター 特定フェローも務めている。

講演会場は超満員で、さらに6カ所のサテライト会場にも配信された。

日本のロボット技術の歩みと課題

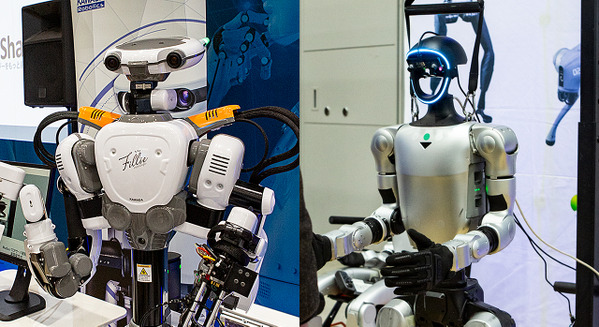

尾形教授は、HONDAのASIMOを例に日本のロボット技術を振り返りながら、「日本では20数年前にすでに、ヒューマノイドロボットが歩き、走り、階段を登り、サッカーボールを蹴っていました。これは世界でも数少ない先進的な成果でした。ただ、その後の実用化につなげることはできませんでした。全身の制御はできても、人の言葉を理解することは当時ほとんど不可能だったのです」と切り出した。

ロボットのAIや全身制御を機械学習や強化学習で行う場合には、大量の学習データが必要となる。しかし、従来はその収集が難しく、データ不足が大きな課題だった。

そこで登場したのが「シム2リアル(Sim2Real)」と呼ばれる考え方である。これは、仮想世界のシミュレーションで学習データを生成し、その知識やモデルを現実のロボットに転移・応用する手法だ。

近年では、シミュレーション環境に生成AIも導入され、ロボットが扱うアイテムや環境をテキストから生成できるようになってきている。

シミュレーションの限界とVLAモデルの発展

一方で、シミュレーションでは現実社会を完全に再現することはできない。例えば正確な重量や、布・液体といった形状が変化する物質の再現は困難である。

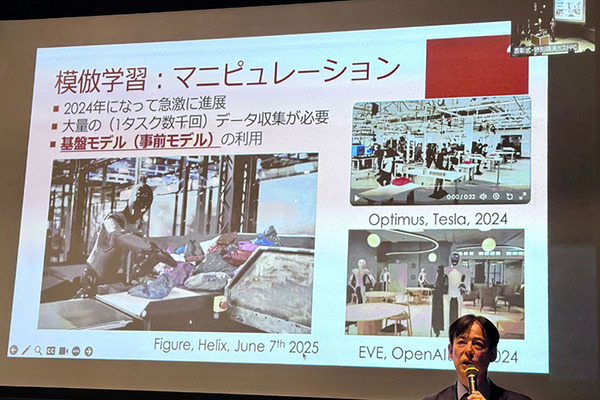

そのため、現実の環境で人間がロボットを遠隔操作し、その動作をロボットに学習させる、いわゆる「人の行動のトレース」から学ぶ手法が研究されてきた。

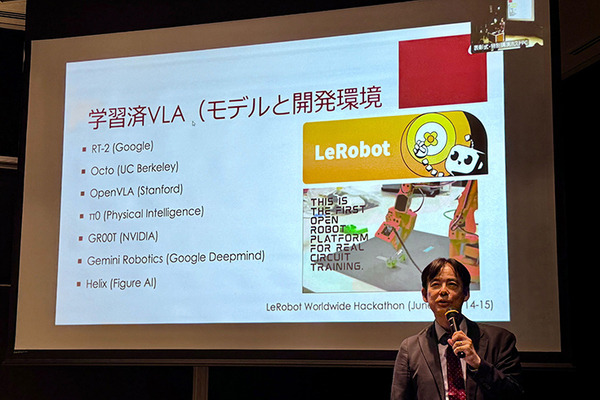

この発展形として登場したのが「ビジョン・ランゲージ・アクションモデル(Vision-Language-Action Model, VLAモデル)」である。VLAモデルは、視覚情報(Vision)、言語指示(Language)、行動(Action)を統合的に理解して実行することを可能にするAIモデルだ。

従来の「ビジョン・ランゲージモデル(VLM)」は、画像や映像を言語で説明したり、言語から画像を解釈することを得意とする。しかしVLAでは、そこに行動(Action)を加えることで、実際のロボット制御やタスク遂行に直結する点が大きな特徴となっている。

AIRoAの設立とオープンなAIロボット基盤モデル構想

尾形教授は、AIロボット分野における最新研究を紹介した上で、AIロボット協会(AIRoA)設立の経緯を語った。

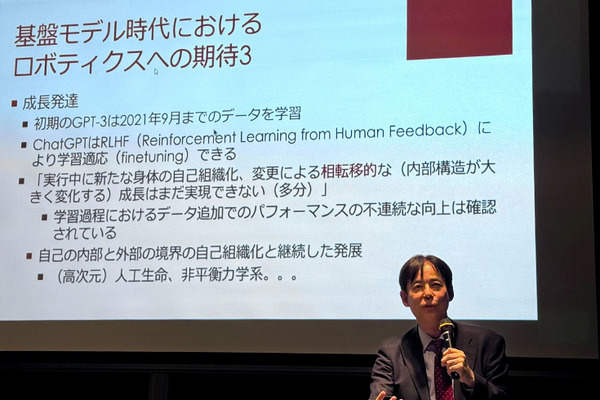

AIRoAでは、AIロボットの機械学習や深層学習に活用できるオープンなデータ基盤を整備し、普及のためのエコシステムを構築することを目指している。また、基盤モデル(ファウンデーションモデル)の必要性についても強調した。

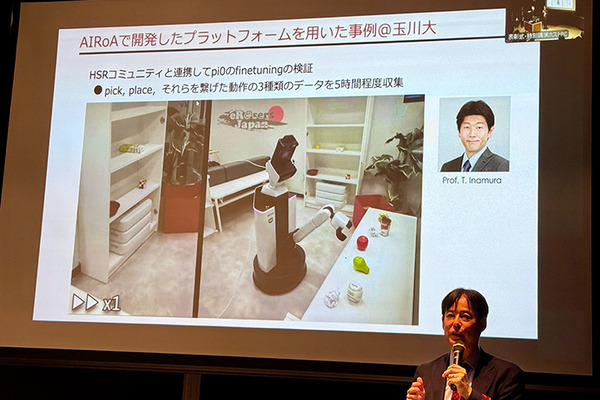

さらに、玉川大学・稲邑教授と共同開発したプラットフォームの事例や、「実環境に柔軟に対応できる知能システム」に関する研究開発にも触れ、今後の展望を示した。

今回の講演は、現在のヒューマノイドを含むロボット研究が直面している課題と未来の方向性を浮き彫りにした。Sim2RealやVLAモデル、そして日本発のオープンデータ基盤の構築と必要性が語られた。ヒューマノイド研究の第一人者である尾形教授の講演からは、日本のAIロボット研究が確実に「社会実装のステージ」に近づいていることも感じられた。

尾形理事長のオンラインセミナーを開催、〆切迫る

ロボスタでは、AIロボット協会の尾形理事長に登壇していただくオンラインセミナーを9月11日(木)に開催します。

ヒューマノイドのメリット、直面する課題と今後の展望、AIロボット基盤モデルが必要な理由、AIロボット協会(AIRoA)の設立目的と背景・具体的な活動内容、注目すべき生成AIや大規模言語モデルとその影響など、具体的にお話しいただく予定です。

「無料ご招待キャンペーン」もご用意し、どなたでもご参加いただくことができます。お申し込みの〆切は9月9日(火)正午まで。是非ご参加下さい。(オンラインセミナーの詳細・お申し込みはこちら)