2025年7月28日、一般社団法人AIロボット協会(AIRoA)の尾形理事長は、世界的に注目が集まっているヒューマノイドを含めた「フィジカルAI」(Physical AI)について日本の現状と課題について議論を交わし、会場からの質疑応答に対応した。

イベントは「ロボットAIの第一人者と語る、世界競争の最前線と日本の戦略」。

SaaS、AI、オートメーションなど、デジタル領域のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルのファーストライト・キャピタル社が主催した。リアル会場で行われ、多くの参加者が詰めかけた。

AIとロボティクスが融合した「AIロボット」の分野では、実世界の物理的な作業を自律的に実行する「フィジカルAI」が急速に注目されている。

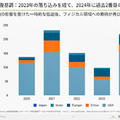

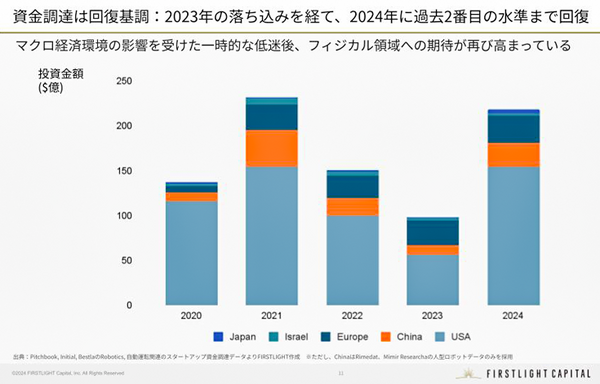

投資金額で大きく劣る日本

このイベントの冒頭で頼氏は、アメリカや中国、欧州と日本の状況を示す金額を紹介。米国が「フィジカルAIに対して巨額投資をしていて、中国がそれに続き、国家戦略の対象にもなっていて、スタートアップ企業も数百億円規模の資金調達に成功している事情が紹介された。つまり、多くのロボスタ読者が感じているとおり、米中が実質的な主導権を握りつつあるのが実状だ。

ファーストライト・キャピタルの頼 嘉満氏は「スマートフォン、AI、そして大規模言語モデル(LLM)の分野で日本は結果的に出遅れた。その日本が、この新たな「AIロボット」の技術領域でも同じ轍を踏んでしまうのか。それとも、長年培ってきたハード技術や現場密着の知見といった日本独自の強みを活かし、逆転の可能性を切り拓けるのか」と問題を具体的に提起した。

シンボリックAIとエンボディードAI、そして注目される「フィジカルAI」

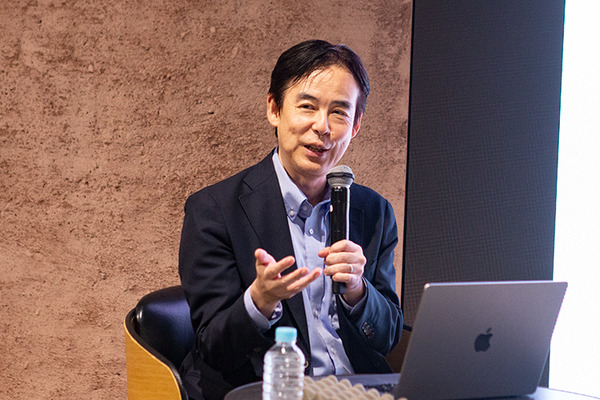

尾形哲也氏は、AIロボット協会(AIRoA)の理事長であり、産総研の人工知能研究センターで特定フェローなどを歴任し、AIロボティクス分野でのディープラーニング研究などで知られる、早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 表現工学科の教授。

AIRoAでは日本版のヒューマノイド・ファウンデーションモデルの実現を目指す、まさにヒューマノイド研究の第一人者だ。

尾形教授は「End-to-End」をキーワードとしてあげている。それを理解するには、このイベントで尾形教授が冒頭に説明した「シンボリックAI」「エンボディードAI」(Embodied AI)、そして今注目されている「フィジカルAI」へと続くプロセスを知るとよいだろう。

人工知能(AI)は昔から研究されてきて、その頃は主に人間の頭の中で創造できるプロセスをコンピュータに解るように書き直して入れてあげるアルゴリズムが中心だった(シンボリックAI)。

一方で、1990年代以降は、頭脳で考えて行動するばかりでなく、昆虫の行動を見て感じるようにインテリジェンスの大元はフィジカル(物理的な身体)にある「エンボディードAI」という潮流が生まれた。そして、現在注目されている「フィジカルAI」は、それとはまた別の角度から登場してきた。

ディープラーニングや生成AIが登場し、ニューラルネットワークがベースでありながらも、言語処理やビジョン(視覚・認識)が実用的になり、それらの応用先としてフィジカルが注目されている。シミュレーション環境も高精度化してきて、現実の再現度もアップしている。尾形教授はこれらを解りやすく解説した上で、「もしも世界と戦うのであれば、生成AIから降りてきたPhysical AIと、従来のEmbodied AIの概念をどうマージ(結合)させていくかが重要だと思う」とした。

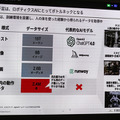

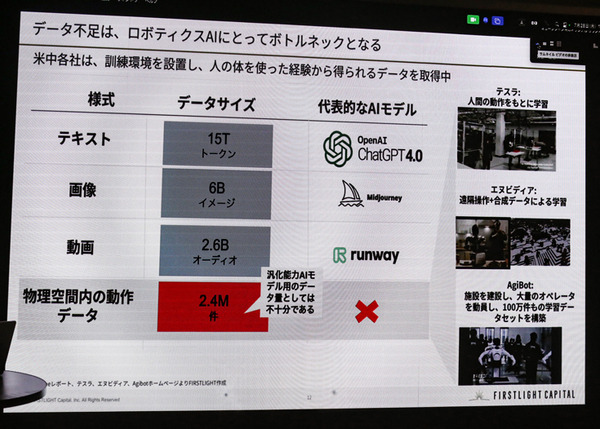

身体的AIの学習データが足りないのが課題では(頼氏)?

頼氏は次に、最近の生成AIの台頭に触れ「テキスト・画像・動画など、訓練に利用できるデータは世の中に溢れているが、ロボティクスAIでは訓練のためのデータが極端に不足しているのではないか?」と課題を提起し、「グローバルで見た時に、この身体的AIの基盤モデルのデータ量がポッカリと空いていて、それ故にこの領域に注目が集まってるのではないか?」と続けた。

それに対して尾形教授は「この領域のデータを現実社会やシミュレーション上で大量に収集されれば、(AIロボットが)期待通りに動くんじゃないだろうかという考え方がある。言語の理解と生成が高度にできて、音楽もできて、画像も映像できるなら、大量のデータがあれば運動もできるのではないかと考えるのは自然で、私もそれなりのものはできる、と感じている」とした。ただ、まだデータが足りないのか、AIモデルが成熟していないのか、十分なレベルに達していないことも含めて「身体性(ハードウェア)の発展もこの1~2年の動きは凄まじい。この先、1~2年先の予測も難しい」とした。

フィジカルAIの進化の鍵は生成AIか?

頼氏は「その進化の要因としては生成AIの登場が大きいのか、それともハードウェアを含めて別の要素の影響も大きいのか」と質問した。これは多くの参加者も同様の疑問を抱いていただろう。

尾形教授は、先ほどの回答と関連して、身体の動きは脳で考えて行動するという「シンボリックAI」の考え方と、今の「フィジカルAI」のアプローチが異なることを「強化学習」と「シミュレーション」を例にあげた。

「身体の動きは脳で考えて行動するのを前提にするととても複雑で難しい。シミュレーション環境の中では、繰り返し何千・何万のトライ&エラーを無限に繰り返すことができ、成功の中から学習することができる(強化学習)。しかも、それをリアルに持って来て実践としてすぐ使える分野に限っては成果が出はじめている」と、この領域の進化を評価した。

その場合、シミュレーションとリアルの環境の差異を極力、縮めることが課題となるが、その点では「ドローンの登場で進化したQDDモータ(準ダイレクトドライブモータ)をロボットが採用することでシミュレーションでのリアルな再現にマッチ」していること、「リアルならでは環境変化を生成AIによって補える範囲が広がったこと」などが、課題解決に繋がっている、と指摘した。

また頼氏は、資金の調達力や支援において日本は米中と比べて圧倒的に劣っていて、海外の投資家からも日本企業への注目度が低いため、この状況を巻き返すのは既に難しいことを指摘。これを受けて尾形教授は、資金勝負の米中と同じ土俵で挑むのは得策ではなく、ロボットに対する日本独特の環境に注目する方法もあるとした。具体的には医療や福祉分野でもロボットを受け容れたり、ペットロボットを愛でる文化などを指す。これら日本独特の市場のアプリやサービスを展開して行くアプローチも提案した。

教育や研究過程の課題については、頼氏と尾形教授はともに、機械工学(ハード)と情報科学(ソフト:AI)に分けて取り組むのではなく、連携して一体で取り組むことが重要、という意見で一致した。

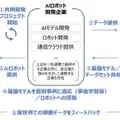

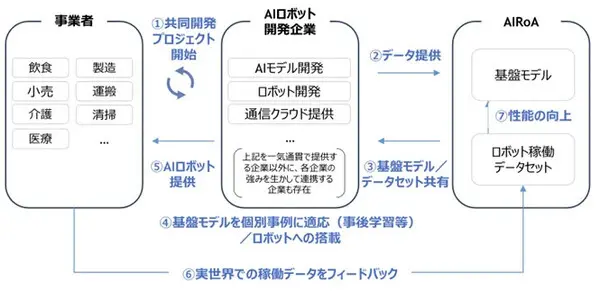

AIロボット協会(AIRoA)の活動がスタート、エコシステムの構築を目指す

2025年3月、一般社団法人AIロボット協会(AIRoA)が設立され、尾形教授が理事長に就任した。

AIRoAは、産業の垣根を超え、オープンかつ大規模なデータ収集と基盤モデルの開発・公開を推進し、高度な汎用ロボットの実現に向け、スケール可能なロボットデータエコシステムの構築を目指す。

日本版の汎用的なロボットのファウンデーションモデル(汎用ロボット基盤モデル)を確立し、グローバルに展開していく。それが、ロボット産業全体の革新的な技術開発と社会実装の加速し、日本の国際競争力向上に繋がることにも期待したい。

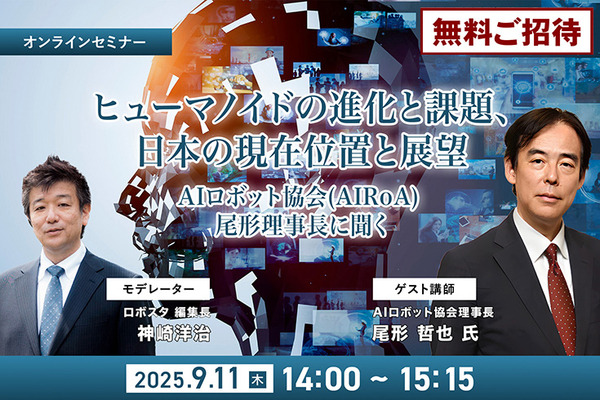

尾形理事長が登壇するオンラインセミナーを開催

ロボスタでは9月に尾形理事長が登壇するオンラインセミナーを開催。後半ではチャットで直接質問できるコーナーも用意する予定なので、ぜひご参加下さい(無料キャンペーンを実施中です)。

くわしくはこちら