「生成AIはコンサルティング業界を脅かすのか」「生成AIの登場によってコンサルティング業界はどう変わるのか」。そんな未来予測ディスカッションを、いろいろな分野を専門とする複数のAIエージェントによって議論させるデモを、アクセンチュアが公開した。

多くの企業が「AIエージェント」の導入を検討しているものの、実際には社員が「ChatGPT」や「Gemini」に業務に関する質問を投げかけたり、よりよい提案を相談する程度に留まっている。経営層やマネジメント側が、AIエージェントを組織的に構築・活用するビジョンを描けていないのが現状だ。

アクセンチュア株式会社は2025年9月9日、記者勉強会「AIエージェントによる全社変革の最新動向とアクセンチュア提供サービスに関する記者勉強会」を開催した。AIエージェントを企業ではどう活用していくべきか、既に実用化がはじまっているAIエージェントの活用事例と、エンタープライズ構築の将来像、構築のポイント等を紹介する内容だ。

また、この勉強会では、「各分野に精通した複数の専門的なAIエージェントを招集して、コンサルティング業界の将来について議論する」デモも公開した。これも大変興味深いものだったので動画を交えて紹介したい。

既にAI先進企業たちが着手しはじめているAIエージェントの未来像を、この記者勉強会から紐解いてみよう。

ただ、勉強会の内容に入る前に、まずは「AIエージェント」が将来企業にとってどのような存在になるか、取材を通じた筆者の認識を前段として簡単に紹介しておきたい。

ひとりが複数のAIエージェントを使う近未来

アクセンチュアをはじめ、ソフトバンクグループなど多くの先進企業は、今後AIエージェントが業務の相談役や情報収集の要になることを示唆している。では現実的に、社員にとってAIエージェントはどのような存在になるのか。

AIエージェントは社員一人ひとりの秘書やアシスタントとして業務を支援する。ただ、それに留まらず、業務ごとに専門のAIエージェントを持ち、複数を使い分けるケースも増えていくとされている。

例えば営業担当者の場合・・

・SNS・ニュース・業界データベースを横断的に分析し、新規見込み顧客や潜在ニーズを発掘するAIエージェント

・クライアントの業界や規模、課題に応じて営業資料や提案書のドラフトを作成するAIエージェント

・顧客の購買履歴や意思決定プロセスを学習し、想定質問や反論を提示する「交渉シミュレーション」AIエージェント

・契約書や見積もりを自動チェックし、リスクや不備を指摘するコンプライアンス対応のAIエージェント

などが考えられる。

これまで営業担当者自身のスキルとして重視されてきた実業務の多くをAIが担うようになると、社員に求められるスキルは「複数の専門AIエージェントをマネジメントする能力」にシフトしていく。

ちなみに、AIエージェントは個人の考え方や実績などから学習し、パーソナライズされたものへと成長していく。

AIエージェント同士が議論・交渉する未来

社内の会議や施策立案の場では、人とAIエージェントが議論し、複数の専門AIエージェント同士が素案をまとめ、最終判断を人が行う、といった形が現実味を帯びてきている。

さらに将来は、社外との交渉をAIエージェント同士が行うことも想定される。その場合に欠かせないのが、異なるAIエージェントプラットフォームをつなぐインタフェースだ。

こうしたしくみを構築していく視点に立って考えると、この日、アクセンチュアの保科氏のプレゼンのポイントがより具体的に見えてくる。

AIエージェントによるデジタルツインエンタープライズの実現

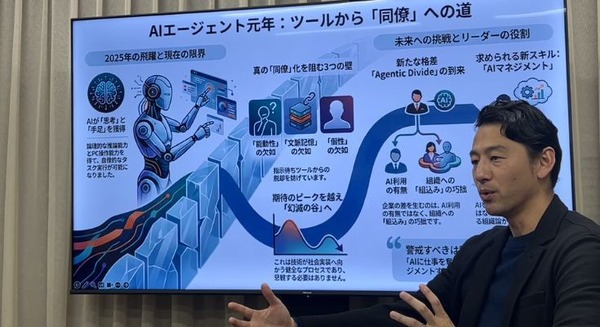

勉強会で登壇したアクセンチュアの保科氏は、冒頭のスライド「AIエージェントによるデジタルツインエンタープライズの実現へ」で次のように語った。

「現場のオペレーションから経営層の戦略策定まで、企業活動のすべてがAI協働にシフトしつつある。さらに、AIエージェントを仮想顧客として活用することで、市場全体のデジタルツイン化も可能になり始めている」

「Agent-to-Agent」や「MCP」の登場

ここで鍵を握るのが、AIエージェント同士をつなぐ標準的な仕組みだ。

保科氏は「最近はA2A(Agent-to-Agent)」や、AIエージェントが外部システムであっても接続するプロトコル「MCP(Model Context Protocol)」が登場し、エンタープライズシステムを構築する要素が整ってきていると指摘する。

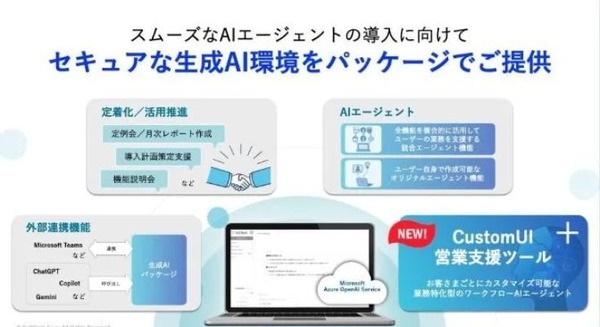

ただし、大規模言語モデルは急速に進化を遂げており、Microsoft Co-Pilotのような汎用支援から専門分野特化のサービスまで、多数の選択肢が乱立しているのも現実だ。そのなかで保科氏は「全体を貫く設計思想(アーキテクチャ)が不可欠」とし、「寄せ集めではなく、優れた技術を組み合わせ、AIと企業データの価値を最大化するAIプラットフォームを構築することが重要」と強調した。

性能競争で年々進化していくAIサービスを、どのように迅速に、シームレスにAIプラットフォームに取り込んでいくか、そのしくみも重要になる。

AIを業務に組み込む上での5つの要素

さらに保科氏は「AIを業務に組み込む上で考慮すべき5つの要素」として、以下を挙げた。

2.複数AIの組み合わせ

3.責任あるAIへの備え

4.社内情報との連携

5.外部サービスの積極活用

1.AIの進化への備え

生成AIモデルの開発競争は激化していて、進化がめまぐるしい。公開して数年後には最新モデルも陳腐化してしまう恐れがある。例えば、LLMを例にした場合、GPTやGeminiの最新モデルが登場したときに迅速に切り換えるしくみを予め考慮しておく必要がある。

2.複数AIの組み合わせ

何でもこなせる万能なAIは未だ存在していない。生成AIだけでなく、各種AIを組み合わせることが重要。

3.責任あるAIへの備え

ビジネスに応用するためには、生成AIの最大の懸念事項「ハルシネーション対策」と「セキュリティやパフォーマンス対策」は必須。

4.社内情報との連携

自社固有のデータの利活用こそが他社と差別化する重要な要素であり、競争の源泉でもある。

5.外部サービスの積極活用

有望な社外サービスの力を、効果的に、効率的に、社内システムに取り込むことが重要。

アクセンチュアはグローバルで数多くの企業業務を担い、その多くをAIエージェントに置き換えつつあるという。すでに「生産性が7割程度向上した事例」も出ており、AIエージェント活用が実効段階に入っていることを示した。

複数のAIエージェントによる未来予測ディスカッションのデモを公開

では、複数のAIエージェントが議論するというのは実際にどのようなものなのか。アクセンチュアが社内で使っているAIバディシステムを使って「コンサルティング業界の将来について議論する」デモが公開されたので紹介しておこう(ちなみにアクセンチュアは以前より、コンサルティング業界が生成AIの普及によって最も影響を受けるビジネスのひとつとして挙げている)。

CEOを例にすると、相談したいタイミングでCxO(CMOやCFO、CSO、CIO、CHRO、社外取締役など)を即座に召集し、最新情報や現場の状況を元に、戦略やそれを進める戦術の次の一手を迅速に判断していくことが求められる。AIエージェントを活用していく場合、そこはAIエージェントのCxOたちを招集し、デジタル空間で問答を繰り返しながら意思決定し、その内容がCEOに提案される。

アクセンチュアではその状況が既に実現していて、多くのAIエージェントが議論して状況報告と提案を導いていく様子をデモで公開した。AIオーケストレイターによってAIエージェントたちが自動的に招集され、次々に議論を交わし、未来予測のディスカッションを繰り広げられる様子が面白い。コンサルティング業界の未来はどうなるのか・・。

■動画

なお、日本国内の生成AIとAIエージェントの導入事例として、日本航空(JAL)のユースケースを紹介した。その内容は別記事「JALが全国56空港にアクセンチュアの「AIエージェント」を導入 「生成AI」の特性が活かせる3つの業務領域とは」で掲載しているので、そちらも確認して欲しい。

アクセンチュアのオンラインセミナーを11月に開催

ロボスタでは、アクセンチュアの保科氏が登壇するオンラインセミナー「アクセンチュア「AIバディ」が社会を変える!人と共に進化し協働する AIエージェント の全貌と実装戦略」を2025年11月12日(水)に開催します。

アクセンチュアの第一線で活躍する保科学世氏が、AIエージェントの定義から社内での先進事例、企業導入の実際、そして未来像までを徹底解説。働き方のパラダイムシフトを大胆に解説します。

「無料ご招待キャンペーン」もご用意し、どなたでもご参加いただくことができます。是非ご参加下さい。(オンラインセミナーの詳細・お申し込みはこちら)

JALが全国56空港にアクセンチュアの「AIエージェント」を導入 「生成AI」の特性が活かせる3つの業務領域とは

JCOMがGoogle Geminiを活用した生成AIをコールセンターに本格導入 アクセンチュアが開発支援 月1,500時間の省力化を達成

日本企業の82%が危険な状況「AIセキュリティ対策が不十分」アクセンチュアのサイバーセキュリティ調査で判明

「プログラミング業務が4分の1消滅」 アクセンチュアが語るAIエージェントの衝撃と“マルチエージェント時代”の幕開け

アクセンチュア、異なる企業のAIエージェントを連携するシステムを発表 NVIDIAと連携したFedEx事例を公表

アクセンチュア 関連記事