ヤマセホールディングスは、AI技術の進化を活用したAIプロンプトを付属させたロイヤリティフリーの写真およびイラスト素材販売サービス”1822ai(イチハチニニエーアイ)”を、2023年5月11日より開始した。

AIに求める結果を達成するため重要な役割をもつ「プロンプト」

AIプロンプトは、人工知能システムが特定のタスクや生成作業を行う際に与えられる入力や指示のこと。プロンプトはAIに対してどのような情報を与えるかを指定するためのテキスト、画像、音声、コードの形式で提供される。

例えば、テキスト生成AIに対して「春の花について詩を書いてください」というプロンプトを与えることで、AIはそのテーマに基づいて詩を生成することができる。

プロンプトは、AIモデルの学習や応用において重要な役割を果たし、適切な設定はAIが求められる出力を正確に生成するために重要なため、選択や作成はAIの性能や出力結果に影響を与えるため、注意深く行う必要がある。

AIプロンプトは、様々な分野で活用されており、文章生成、画像生成、音声合成などの応用があります。利用者はプロンプトを適切に作成し、AIに求める結果を達成するために工夫することが求められが、特に画像や楽曲などのように、テキストで全て表現することが難しい場合には、AIプロンプトの価値が高くなる。そのため既に米国ではAIプロンプトの売買ができるマーケットプレイスが存在している。

ロイヤリティフリーの素材の価値が減りプロンプトに大きな価値

ヤマセホールディングスはいずれロイヤリティフリーの素材の価値はなくなり、AIが生成するためのプロンプトに大きな価値が生まれてくるだろうと考えており、現時点では画像の価値に軸足を置いてAIプロンプトは『付属サービス』として添付する形で『1822ai』を開始するが、いずれはプロンプトだけの販売に切り替えるロードマップを描いているとしている。

ヤマセホールディングスが『1822ai』で提供するAIプロンプト付き素材販売サービスの特徴としては下記の点を挙げている。

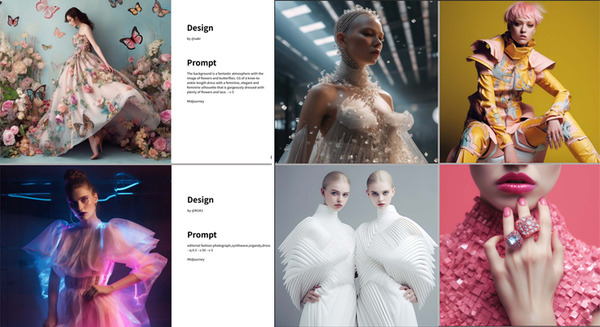

AIで生成した写真およびイラスト素材の販売

AIの高度なアルゴリズムを活用して生成された写真やイラスト素材を提供することで、商業利用を含むさまざまな用途に活用できる幅広い素材が入手可能。

類似画像が無制限に生成可能なAIプロンプト

AIプロンプトは、類似画像を無制限に生成する機能を持っているため、お客様は多様なバリエーションの中から最適な素材を選択できる。

画像とプロンプトをセットした作品の販売

画像とプロンプトを組み合わせて作品を制作・販売するクリエイターを募集。クリエイターに対して自身のアイデアを形にして販売する新たなビジネスチャンスの場を提供するとしている。