インターネットのインフラサービスや広告、金融、暗号資産などを事業展開するGMOインターネットグループは、2024年6月18日(火)、GMO AI&ロボティクス商事株式会社(略称GMO AIR :エア)を設立した。AIとロボット、ドローンの導入・活用支援を軸として新たな事業を本格展開する。顧問には千葉工業大学の古田貴之氏や東京大学大学院の松尾豊氏を招聘している。

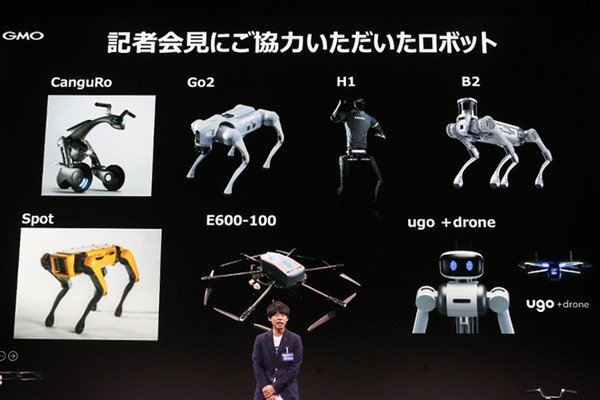

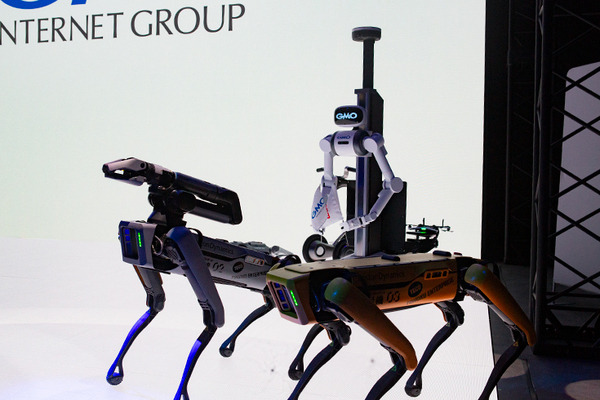

発表会の会場には、ヒューマノイドの「H1」、多脚ロボットたちが大集合し、デモが展開された。

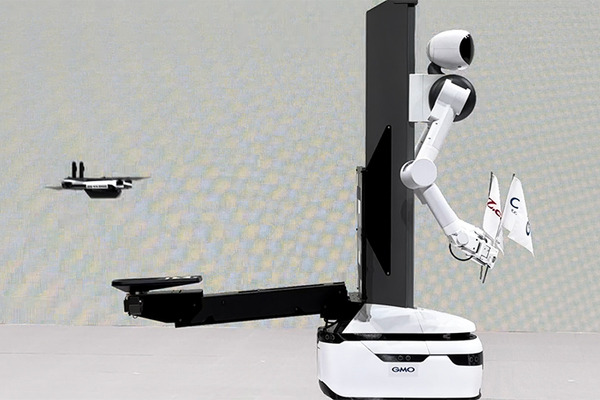

自律/アバターAIロボット(業務DXロボット)「ugo pro」はドローンと連携、ボディの後ろに搭載されたドローンが飛び立ち、高い場所の計器やインフラ点検を想定したデモを公開した。

AIとロボティクスの第一人者を顧問に招聘

同日、報道関係者向け発表会を開催し、ヒューマノイドや多脚ロボット、ドローン等の稼働デモを披露した。また、顧問として千葉工業大学の古田貴之氏や東京大学大学院の松尾豊氏らが就任。古田氏は説明会に登壇し、AIとロボティクスの新しい幕開けに突入したことをデモを交えて説明した。また、松尾豊氏はビデオメッセージを寄せた。

千葉工業大学の古田貴之氏が披露したデモは、四足歩行ロボットを使った衝撃的なもの。デジタル空間上で4,096台のロボットを使ってAIをトレーニングし、2万世代進化させた次世代AIへとステップアップ。その結果、カメラもLiDARも使わずに手探り足探りで階段を登る多脚ロボットのデモができるようになった。高度に進化したAIにロボティクスの身体性を与えた場合の驚異的な進化の状況を紹介した。古田氏は「これからは進化したAIにどのようなボディを与えるかという思考の変化が重要、今日この日は時代の転換期を目撃している」と語った。

AI・ロボット事業に本格参入 GMO AIRを設立

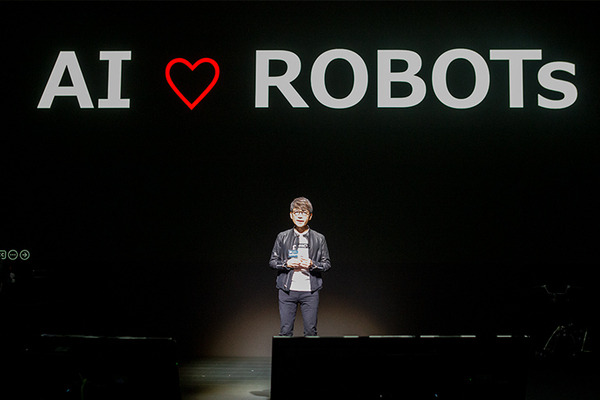

発表会の冒頭、コンセプトムービーがスクリーンに投影された。「このビデオはシナリオ、音楽、ナレーション。そして映像もすべてAIが作成しました。私たちグループが創造する近未来の社会をAIを使って表現しました」と説明したのは、巨大なGMOインターネットグループを束ねる代表の熊谷正寿氏。そして「本日、GMO AI & ロボティクス商事株式会社を設立したことを報告します」と続けた。

GMO AIRのビジネスモデル

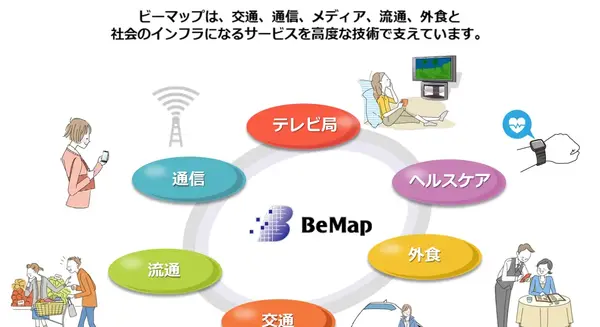

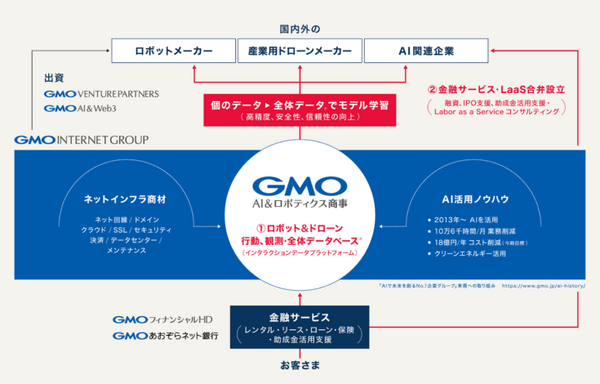

新会社は企業名から商社であることがわかる。熊谷氏は「国内外の AI 関連企業、ロボットメーカー、産業用ドローンメーカー等と顧客をつなぐ商社」だとした。具体的にはAIの活用方法やコンサルティング、AI人材の育成、ロボットや産業用ドローンの導入活用支援からメンテナンスまで、技術・ノウハウ・データ・お金の流れを繋いでいきます」と語った。

GMO AIRは、世界中のネットワークを使い、国内外からロボットを調達、GMOインターネットグループとして30年来培ってきたインターネットインフラ商材(ネット接続、ドメイン、クラウド、SSL、決済、セキュリティ、データセンター、メンテナンスなど)をあわせて提供する。また、金融事業の強みも活かし、レンタル、リース、ローン、保険、助成金の活用支援などのサービスも展開する。

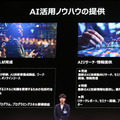

さらに、2013年から進めているAIの研究・活用を基に、月間10万6千時間の業務削減や年間18億円のコスト削減を実現したAI活用ノウハウを提供していく、とした。熊谷氏は「GMO AIRは、これらの商材とサービスを通じて、お客様に包括的なソリューションを提案するAIとロボットの総合商社を目指す」とした。

将来ビジョン

また、将来ビジョンについても語った。「インタラクションデータプラットフォーム」の構築と「金融サービス・LaaS合弁設立(融資、IPO支援、助成金活用支援・Labor as a Service コンサル)」を国内外のロボットメーカー、産業用ドローンメーカーに提供することを目指す。ロボットやドローンから得られる行動や観測のデータ(インタラクションデータ)を、高精度で安全性、信頼性の高い全体データとしてまとめ、国内外のロボット・産業用ドローンメーカー、AI関連企業にフィードバックします。これは、AIとロボット産業発展の大きな基盤にしていく考えだ。

AIとロボットは相思相愛

「AI産業とロボット産業は相思相愛で、今後は世界中で急速にAIとロボットは融合していく。AI産業はかつてテキストや画像など単一のデータ処理に特化してきました。しかし、現実の世界はマルチモーダル、多様な情報であふれています。人間のように複数の感覚情報を統合的に理解するAIを目指し、テキスト、画像、音声、動画、さらに各種センサーのデータを学習し、マルチモーダルAIが発展していく。今後は触覚や嗅覚などの感覚情報も取り入れて研究が進むと予想しています。そして、その結果として、人間や動物に近いロボットへと繋がっていきます。

従来のロボットは予めブログラミングされたものでしたが、AIと連携したロボットは、機械学習を用いてデータから自律的に学習し、環境に適応する柔軟性を持っています。センサーからの情報を処理し、状況に応じた意思決定を行うことができるため、想定外のことが起きてもそれを避けて目標を達成することができるでしょう」と、AIとロボットの融合による進化について語った。

生成AIの使用率はわずか2割

熊谷氏は自社グループの調査結果を引用し「生成AIの認知度と利用状況の調査をしたところ、”ほぼ使わない”と”全く使ったことがない”という回答がなんと8割という、驚きの結果が出た」とし、このような状況を打破し、日本経済の成長を促すためにも、AIとロボット、産業用ドローンの国内普及を後押しする目的でGMO AIRを設立したという。

GMO AIRの事業概要

続いて、内田 朋宏氏がGMO AIRの事業概要について語った。「GMO AIR」の売上目標などは現時点では定めていないとした。

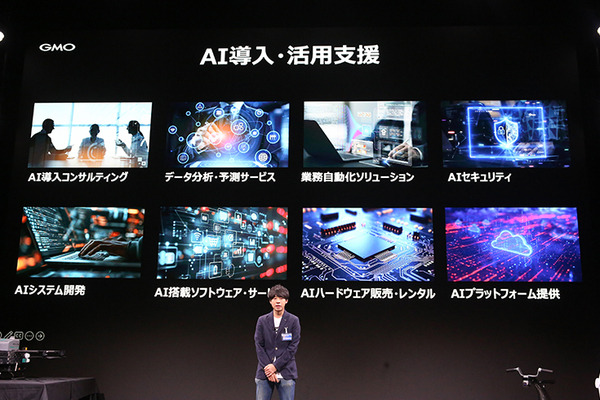

AI導入・活用支援

顧客の業務に最適なAIソリューションを提供し、業務効率の向上と生産性の最大化を実現する。

・コンサルティング&ソリューション

GMOインターネットグループのエキスパートにより、AIの導入から活用までをトータルでサポート。それぞれの課題解決に向けたコンサルティングと最適なソリューションを提案する。

1.AI導入コンサルティング

2.データ分析・予測サービス

3.業務自動化ソリューション

4.AIシステム開発

5.AIセキュリティ

・製品販売&インテグレーション

クラウドベースのAIプラットフォームの提供や、AI搭載ソフトウェア・サービス、AIの処理に最適化されたハードウェアの販売やレンタル、ロボットシステムのインテグレーションを提供。

1.AIプラットフォーム提供

2.AI搭載ソフトウェア・サービス

3.AIハードウェア販売・レンタル

4.ロボットシステムインテグレーション

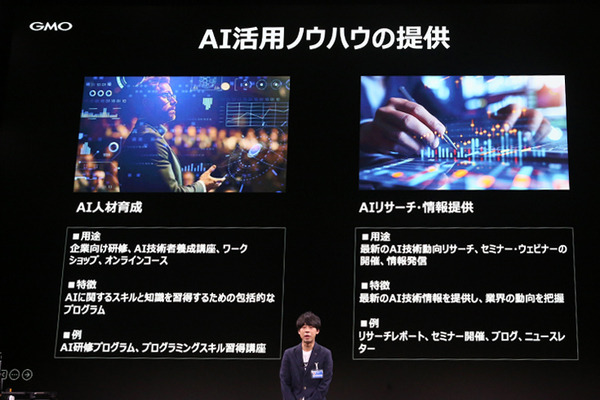

・教育&リサーチ

GMOインターネットグループは、これまで約7,800人のパートナー(従業員)に対しAI活用を促進し、非エンジニアに対するリスキリングを推進することなどを通して、月間で10万6千時間の業務時間削減を実現し、2024年度は18億円のコスト削減を見込んでいる。これまで培ったAI活用のノウハウを顧客に提供し、AI人財の育成を支援する。また、GMOリサーチ&AI株式会社による最新のAI動向のリサーチなども可能。

1.AI人材育成

2.AIリサーチ・情報提供

・スタートアップ支援&エコシステム形成

GMOインターネットグループで投資事業を展開する、GMO VenturePartners株式会社や、GMO AI&Web3株式会社を通じ、世界中のAI、ロボット企業への出資・支援を実施し、AIのエコシステム形成も進める。

1.AIスタートアップ支援

2.AIエコシステム形成

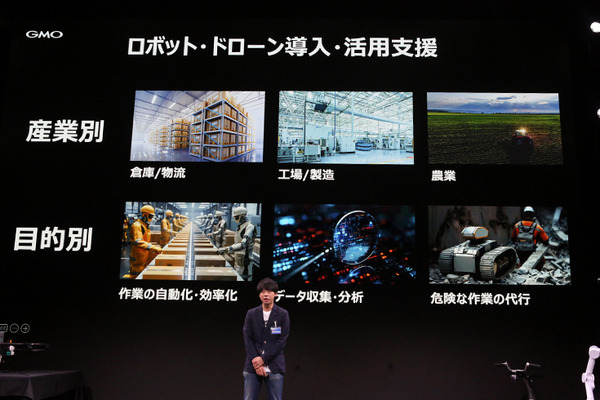

ロボット、ドローン導入・活用支援

ロボットやドローンの導入から活用までをトータルでサポートし最適な機器選定、設置、運用を支援する。

提案するロボットの例

・アーム型:組み立て、溶接、塗装、搬送、ピッキング、検査 等

・人間型(ヒューマノイド):接客、案内、介護、災害援助、エンターテイメント 等

・多脚型(クローラ型含む):警備、パトロール、災害救助、測量、農業 等

・車輪型:移動、搬送、案内、警備、点検 等

・クローラ型:建設現場、災害現場、農業、プラント設備点検 等

・ドローン 飛行型:空撮、監視、検査、物流、農薬散布、災害対応 等

詳細:URL:公式サイト https://ai-robotics.gmo/

新会社設立の意義

AIロボット市場はCAGR(年平均成長率)で38.6%の増加が見込まれ、2021年の69億米ドルから、2026年には353億米ドルの規模に成長すると予測されているという(Markets&Marketsの調査)。これはGPUの進化などによるAIの加速度的進化に伴い、AIと親和性が高いといえるロボットの開発も急速に進んでいくことを表している。

「GMOインターネットグループは、約55年周期で産業革命が進行していると考えています。1995年をインターネット革命の始まりと捉えると、29年経過した2024年はインターネット革命の後半戦に入っていると言え、ここでの主人公は「AIとロボット」になると確信しています。

そのような中、生成AIの利用に慎重な人はいまだ多いというデータもある一方(GMOリサーチ&AI調べ)、今後の日本は2040年には働き手が1,100万人不足(書籍「「働き手不足1100万人」の衝撃」より)するとの予測も出ています。このようなデータから予見される近未来の状況を打破し日本経済の成長を促すため、AIとロボット、産業用ドローンの国内普及を後押しする目的でGMO AIRを設立するに至りました」としている。

ヒューマノイド関連記事(ロボスタ)