山梨県富士川町庁舎で、自走型AI案内ロボット「Timo」による来庁者案内の実証実験が山梨県内で初めて行われた。

400以上の地方自治体と連携し、自治体の課題を支援する非営利組織の公民連携推進機構は、同機構の会員自治体である山梨県富士川町から「庁舎内案内ロボット」の相談を受け、同じく同機構会員企業であるDFA Roboticsに相談し、実現に至った。実証実験では「Timo」が窓口案内業務を代替し、職員の業務効率改善の効果が見られたという。

窓口専門を廃止、会計課が兼務するも対応に追われる

富士川町役場では総合窓口を設けておらず、入り口に最も近い会計課が窓口を兼務、日々、窓口業務の対応に追われていた。

富士川町の人口は2024年6月1日時点で1.4万人。1日あたりの平均来庁者は80~100名程、そのうち窓口を訪れるのは30~50名程。平均10分の間に1人の窓口対応が必要になるが、職員に窓口案内業務だけを任せるには業務量が少なく生産性が低いため、富士川町役場は新庁舎の開設時に窓口を撤廃した。しかし、他業務を担当している課が案内業務も並行して対応することで、業務効率が落ちてしまうというジレンマを抱えていた。

解決策にロボットを試用

以前から、富士川町では公民連携推進機構に地域課題を相談しており、DFA Roboticsも公民連携推進機構の会員であることから、富士川町の課題とDFA Roboticsの提供するソリューションがマッチし、実証実験に至った。

今後、公民連携推進機構とDFA Roboticsは地方自治体が抱える課題に対して、ロボットという解決策で課題の解消・利便性向上を目指すとしている。

実証実験で得られた効果

実証実験の概要

| 目的 | 役場内の人手不足対策、生産性向上 |

|---|---|

| 施設名 | 富士川町役場 |

| 住所 | 〒400-0503 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134 |

| 機体・台数 | 自走型AI案内ロボット「Timo」1台 |

| 導入エリア | 庁舎入口付近 |

| 実証期間 | 2024年6月3日~2024年6月21日 ※終了日は予告なく変更する可能性がある。 |

「Timo」は庁舎の入り口付近に設置。ディスプレイ上部には各課のボタンが表示されており、ボタンを押すことで案内が可能。「Timo」に話しかけると、音声で回答し、ディスプレイ下部の吹き出し部分にも回答が表示される仕様となっている。

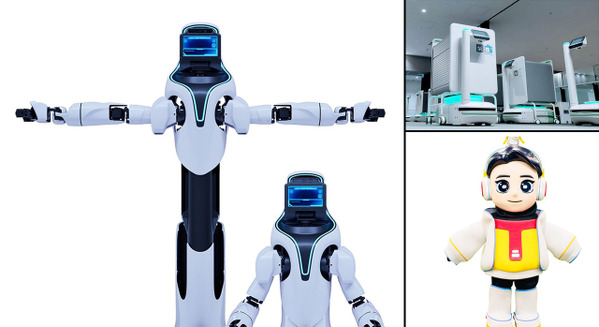

自走型AI案内ロボット「Timo」について

DFA Roboticsが取り扱う自走型AI案内ロボット「Timo」は、キーワードを学習させることで、音声認識による目的地案内が可能なロボット。ナビゲーションにLiDARとカメラを用い、周囲のものを読み取ることで人や障害物を避けて自動走行する。

これまで自治体等で実証実験に使用されたロボットの多くは、利用者がロボットのディスプレイから目的地を選択し、ロボットは指定の場所まで走行する機能に留まっており、利用者が用件に対応する課がわからない場合は職員に聞いてしまうため案内機能は限定されていたが、「Timo」はAIを搭載しているため、利用者が「マイナンバーカードを受け取りたい」など用件を伝えることで、対応窓口を音声で示し、目的地まで走行して案内が可能となる。

実証実験にあたり、DFA Roboticsは事前に富士川町役場にて来庁者調査を行い、実際の来庁者の問い合わせ内容に対応するよう、会話機能をカスタマイズをおこなった。

来庁者が目的地がわからない場合にも、ロボットが完全に窓口案内業務を代替することで、役場の省人化・業務工数の削減に寄与するとしている。

各者コメント

富士川町役場政策秘書課 土橋学 氏

令和5年1月に新庁舎へ業務が移転し、どこに何の窓口があるか来庁者の方々に新しく覚えていただく必要がある中で、当初、職員が当番で案内係を務めておりましたが、職員一人をずっと配置しておく業務量ではなく、一定期間で職員による当番は終了しました。しかし、その後も来庁者の方から窓口の場所について尋ねられることが一日に何度もある状況が続いていました。

そこでご紹介いただいたのがTimoで、どこに何の窓口があるか知りたい来庁者のニーズに応えてくれています。職員側でTimoに対して難しい操作や注意が必要なところはなく、スムーズに運用することができています。

今のところは想定通りに動作しており、先進的な実証実験ができたことに町としても非常に喜ばしい限りです。今後は案内機能の応答バリエーションの改善なども取り組んでいただけるとのことで、さらなる効果に期待しています。

一般社団法人公民連携推進機構 八木下重義 氏

「人口戦略会議」の発表によると、全国1,741の市区町村のうち半数が消滅の危機であり、山梨県富士川町も「消滅可能性自治体」として掲載されています。富士川町は当機構特別顧問の内田孝氏(山梨県人会連合会副会長)の出身地でもあることから、当機構と望月町長とは「街の課題」について常に意見交換を行ってきました。

自治体のDX化を促進する一番の目的は、自治体職員の業務量増加を抑え、自治体職員の負担を減少させることであり、今後、少子高齢化にともなう人口減少による収入減少から、インフラや公共交通サービスの提供が困難になり、地方公務員の減少も予測されています。

このような社会的環境変化に対して、アナログな業務を続けていけば、業務量が増えていくばかりのため、DX化でより効率的な業務体制で、職員の業務量増加を抑えることが必須であります。

そのようなことから、当機構会員企業からは富士川町に対して約1500万円ほどの「企業版ふるさと納税」を行い、その費用を活用して「富士川町役場全職員DX研修」を実施し、自治体DXを推進いたします。更には本リリースで取り上げている当機構会員であるDFA Robotics様による「Timo」の導入等を通じて、職員の業務量軽減に寄与して参ります。

今回の取り組みは、多くの自治体が興味を持つ分野であるため、当機構では実証実験のエビデンスを元に、地方自治体が導入するハードルを下げることで、多くの自治体での導入が実現するよう、国に働きかけを行って参ります。

株式会社DFA Robotics 舟迫洋平 氏

これまでDFA Roboticsが3,500台以上の配膳ロボット導入で培ってきたノウハウを活かし、案内ロボットを最大限活用できるようにマッピング(ロボットの地図制作)や、会話機能の調整をいたしました。人を介さずロボットが窓口案内業務を代替するためには“会話機能”が重要です。そこで、実際の来庁者と職員さまの会話のやりとりを調査し、1,800単語以上をロボットに学習させました。現地の富士川町役場のご担当さまのご協力もあり、実証実験を成功させることができました。次のステージとして、複雑な会話にも対応できるよう改善し、富士川町役場の生産性向上に貢献できるよう尽力してまいります。

今後の展望

公民連携推進機構では現在400以上の地方自治体と連携し、内閣府や経済産業省の支援を得ていることから、今回の実証実験の成果を得て、今後地方自治体がDFA Roboticsの「自走型AIロボット」導入において、内閣府等の国の交付金・補助金を活用し、地方自治体がコストを抑えて導入できるような働きかけを行っていくとしている。