2025年2月1日と2日、東京・お台場にある日本科学未来館で『弱いロボット展 ~弱さをチカラにしてしまうロボットたち~』が開催された。豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 教授でICD-LAB代表の岡田美智男氏が提唱する「弱いロボット」を共通コンセプトとした一連のロボットの展示と、3つのトークセッションが開催された。

*動画

こちらでは展示の一部と、2日に開催された「〈弱いロボット〉は、どこに向かうの?」というトークセッションの内容をレポートする。

*動画

展示されたロボットは全部で35台程度。動作する状態で展示され、多くの来場者がロボットとの触れ合いを楽しんでいた。

*動画

来場者には常連の人も多く見られたいっぽう、今回初めて「弱いロボット」の実物に触れたという人もいた。

*動画

■「ロボットは人間『のようなもの』を超えられるか」

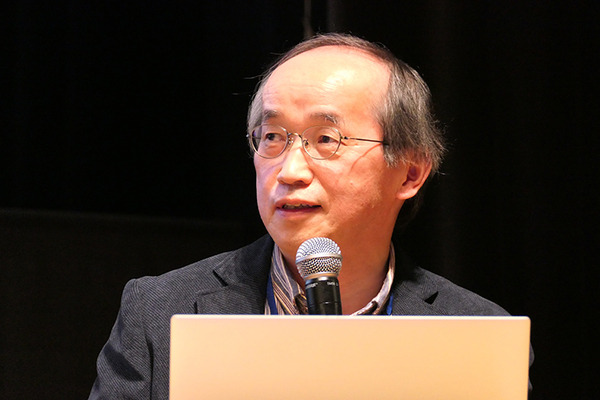

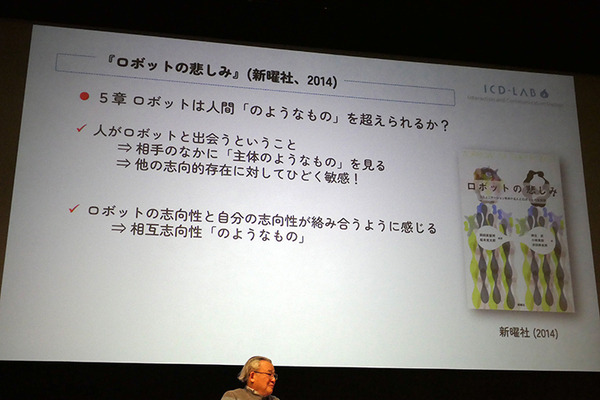

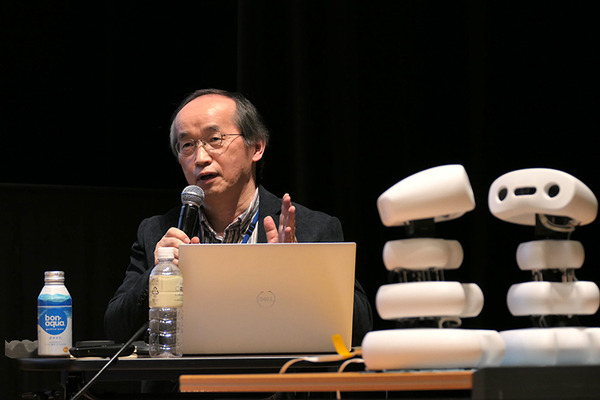

トークセッション「〈弱いロボット〉は、どこに向かうの?」は、心理学者の茨城大学教授 松本光太郎氏がモデレータ/司会をつとめた。松本氏はまず今回のトークセッションのメンバーたちが著者である『ロボットの悲しみ コミュニケーションをめぐる人とロボットの生態学』(新曜社、2014年)という本を紹介した。

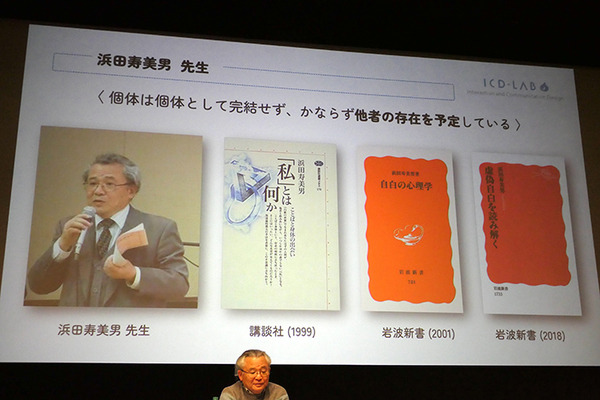

そのなかの、発達心理学者である浜田寿美男氏が提示した「ロボットは人間『のようなもの』を超えられるか」という課題をまだ乗り越えていないのではないかということから今回のトークセッション開催に至ったと趣旨を述べた。浜田氏は冤罪事件における自白や証言に関する研究を行っている。

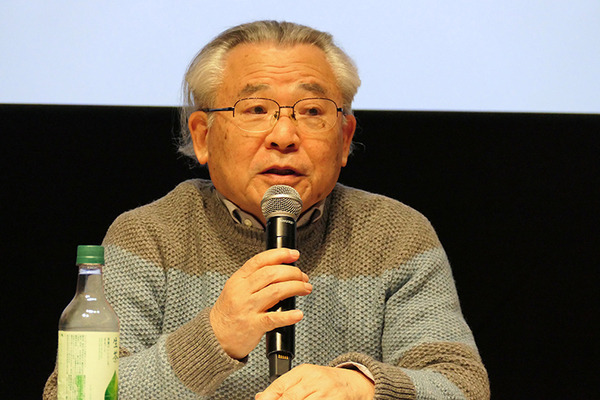

奈良女子大学名誉教授・立命館大学上席研究員の浜田寿美男氏は「人間だって、そんなに強くありません。たった一人だと…」というタイトルでキーノートを行った。浜田氏はまず人間の身体には「個別性」と「共同性」という両面があり、人は自分の目からしか物事は見えないし、身体から離れて生きるわけにはいかない、同時に身体同士のあいだで関係が結ばれていくと述べた。

浜田氏は1970年代に起きた「甲山事件」から冤罪事件に関わりはじめた。「甲山事件」とは、兵庫県にあった知的障害者施設・甲山学園にて園児二人が浄化槽の中で溺死しているのが発見され、園児たちの証言から、殺人犯として保育士が疑われた事件である。実際には園児たちの証言は誘導された虚偽であり、事故であったと考えられている。本稿では詳細は触れないが興味がある方は検索してほしい。ちなみにWikipediaはこちら(https://ja.wikipedia.org/wiki/甲山事件)。詳細は『証言台の子どもたち 甲山事件 園児供述の構造』(日本評論社)という浜田寿美男氏の著書にある。

発達心理学の専門家の特別弁護人として裁判に関わった浜田氏は法の実務にふれたと同時に「人同士が交わす言葉が何を意味しているのか露骨に突きつけられた」と述べた。冤罪事件というと、多くの人が検察による「でっちあげ」とイメージするだろうが、単なるでっち上げではなく、捜査官たちによる悪意があるというよりは「こいつが犯人に違いない」と思い込んで追い込むことにより「有罪方向に本人を引き込んでしまう磁場が働いており、そこから逃れるために自白をしてしまう」という過程なのだという。

そのような過程で、自白すると死刑になってしまうような状況下であっても、虚偽自白ができあがる。「悪意で取調官が騙しているというよりは『場』のなかに落ちてしまうことで、まるで自分が犯人であるかのように行動するようになる」過程なのだと浜田氏は語った。詳細は浜田氏の著書「自白の研究 取調べる者と取調べられる者の心的構図」(北大路書房、2005年)にあるそうだ。

さて、それが「弱いロボット」と何の関係があるのか。「弱いロボット」は、周囲の人の存在を予定した存在である。周囲の人たちはロボットの様子を見て触発され、主体性を出さざるを得ないようなかたちを想定している。つまり「志向性のようなもの」をロボットが持っており、「弱さ」によって周囲の主体性を引き出す力を持つロボットだと言える。人とロボットは「お互いに関係を持っている『ような』」関係にある。「弱いロボット」は他者の存在と、ある種の「場」の存在を前提としている。

*動画

それが「ゆるい場」であれば問題はない。だが、仮に「強いロボット」が作られて、それが人を取り囲んで「こうに違いない」という物語を作ってしまえば、それに人がなびいていしまうような可能性もある。

浜田氏は「『強いロボット』が開発されて『取り調べの場』のような形を作られたらどうなるかと不安に思う側面もある。私は発達心理学をやりながら供述分析をやり、人間の現象の記述の研究を行ってきた。個体だけではなく個体が置かれた場とその個体との間の関係を見るときに将来のロボットの面白さを感じる一方で怖さも感じる」と述べ、「『弱いロボット』は周囲の主体性を引き出すが、逆に『強いロボット』が登場することによって逆に主体性が奪われる危険性も出てくる」と語った。

そしてLAWS(自律型致死兵器システム)などの危険性についても触れたあと、「身体同士の相互志向性が身体の基本。眼差しを交わし合い、握手をして手を握り合う。そのような関係を生きるように身体はできている。そこにロボットが登場したときに、ゆるい形でお互いの主体性を引き出し合うような状況が作れればいいが、そうではない危険性も片方では考えおく必要がある」と語った。

■「弱いロボット」は「…ようなもの」を越えられるか

続いてディスカッションに先立ち、岡田氏が「弱いロボット」開発のこれまでの経緯と趣旨を改めて語った。岡田氏は最初は仮想世界のなかで仮想クリーチャーと雑談するという研究を行なっていた。だが仮想世界のクリーチャーが「助けて」といっても心が動かない。それは身体を欠いているからではないかと考え、阪大の浅田教授らが提唱していた身体性の議論を踏まえて、身体をとらえるためには外からの視点と行為者自身の内側からの視点があることに思い至り、そこから個体は個体として完結しているのではなく、他者の存在を予定しているものだと思うようになったと振り返った。

そして最初に作ったロボットが「コムソークン」だ。麻袋の内側から外を見ているロボットで、東急ハンズで買った材料をブリコラージュ(ありあわせ)して作ったものだという。このときすでに浜田氏の著書に触れていた岡田氏は「本源的自己中心性を持ったロボット」という話をしていたという。岡田氏が製作したロボットの中でよく知られる一つ目ロボットの「む~」も同じコンセプトから生まれた。

岡田氏は「『弱いロボット』は浜田先生の影響で作ってきたんだということを思い出した。そこで原点に帰って話をして頂いた」と語った。

その後「弱いロボット」はものが取れなければ誰かにとってもらえばいい、表情が乏しいなら受け手に想像してもらえばいいと、乳幼児にも似た「関係論的な行為方略」を取るようになり、「ゴミ箱ロボット」へと発展していく。

*動画

「ゴミ箱ロボット」は自分ではゴミは拾えないが周囲の子供達の手助けを引き出す「社会的スキル」を持つ。しかもこれが子供達のウケもよく、周囲の子供達も引き寄せることになった。

上述のように『ロボットの悲しみ』のなかで浜田氏は「ロボットは人間『のようなもの』を越えられるか」という問いを投げかけている。人間は他者のなかに「主体のようなもの」を見る。「志向的存在」に敏感だからだ。たとえばゴミ箱ロボットにゴミを入れたときにお辞儀のような動作を返されると、「ロボットの志向性」と、自分の志向性が絡み合うように感じる。だが、この「…のようなもの」をなかなか超えることができない。

まもなく岡田教授が豊橋技術科学大学を定年を迎えることもあり「時期的には折り返し地点」と考え、「弱いロボット」がどういうところから生まれてきたのか、どういう方向に進んでいくのか、いったん浜田氏の話に戻って考え直したいと考えて、この機会を作ったと述べた。

■ディスカッション:「弱いロボット」と物語の共有、発達

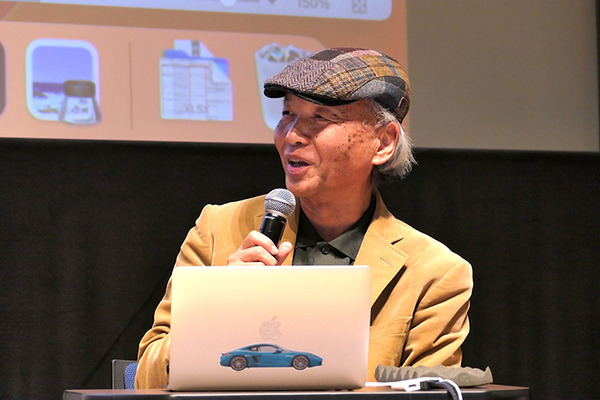

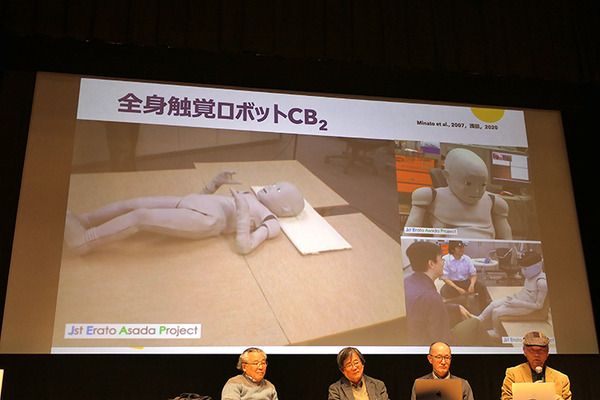

ディスカッションはまず大阪国際工科専門職大学副学長で大阪大学特任教授の浅田稔氏の話から始まった。浅田氏は認知発達ロボティクス、すなわちロボットを作ることで人間の発達を探る研究者として広く知られている。浅田氏は胎児の初期発達、乳幼児の発達過程を順を追って紹介。浅田氏は「ロボットはどれだけ強く作っても『弱い』。『強いロボット』にしているのは周囲。ロボットはすごく不完全だ」と述べた。そしてこれまでに作ってきた赤ちゃんロボットや発声ロボットなどの研究を紹介した。

浅田氏は「養育者によるアファーマティブ・バイアス(肯定的評価バイアス)が重要だ」と述べた。発達過程は子供と親、そして場による相互作用によって関係性が生まれて進んでいく。その過程で人間は赤ちゃんから大人へと自律していく。そのときに「強いロボット」にならないように気をつけないといけないと語った。

奈良女子大学名誉教授の麻生 武氏は、人形やぬいぐるみについて話した。人は人形やぬいぐるみに、あたかも「エージェンシー(主体性)」があるかのように 操作することで、いわゆる「ごっこ遊び」をして社会関係を模擬的に学ぶ。人形やぬいぐるみに与えるのは、本当に弱いエージェンシーだ。うまいエージェンシーを与えることは難しい。いっぽう、ペットの犬や猫には自由度の高いエージェンシーがある。

「弱いロボット」はペットほどのエージェンシーは持っていない。持っていないことの良さを活かす必要がある。麻生氏は「弱いロボットの価値は人と人とをつなぐことにある」と述べ、静まりかえっている老人ホームでも一人の人がいるだけで賑やかになることがあると語り、ある種の人と人との媒介となること、そのものを通じて人間がもっとコミュニケーションして豊かになるところにに存在価値があるのではないかと述べた。

*動画

エージェンシーがあるようなないような、あるともないとも言い切れないような、だが場が和んで豊かになるような存在には可能性があるのではないかと述べた。

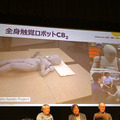

東北大学 大学院 教育学研究科・教育学部 教授の小嶋秀樹氏は、まず25年ほど前に小嶋氏が開発していた「インファノイド」 という発達ロボティクスのための上半身型ヒューマノイドロボットを使った研究を振り返った。ロボットと人、それとたとえばぬいぐるみなどを使って「3項関係」を作り、ちょっとしたやりとりや目配せをするといった実験を実際にやってみることで、社会性の発達やコミュニケーション発達のしくみを探る研究だった。つまり視線が合ったり、指差ができるロボットに対して子供はどんな解釈をして反応を返すのかといった研究だ。

*動画

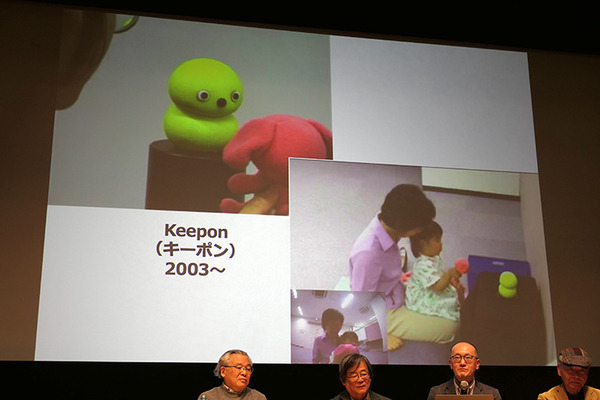

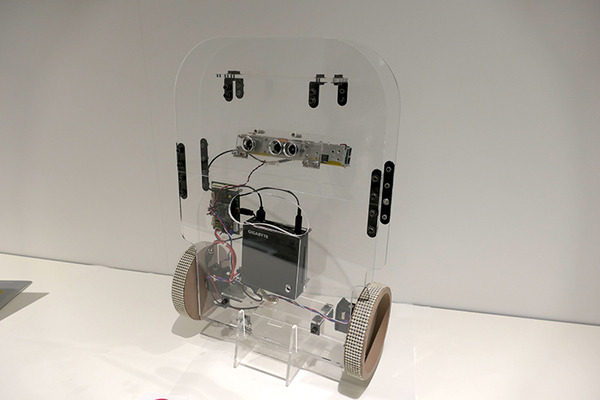

そこから言語獲得へと話は移り、「キーポン」という単純なロボットを使った研究の話が紹介された。ロボットは雪だるまのような単純なかたちだが、体を伸び縮みさせたり頭部を動かすことができる。そこから視線の移動を子供がどう解釈するかを調べることができる。

さらに小嶋氏はこのロボットを発達障害を持つ子供の理解などにも使えるのではないかと考えて、実際に施設に持ち込んで子供とロボットのやりとりを観察した。ロボットはリモートコントロールで操作した。すると自閉症の子どもたちは人と目線を合わせたりすることを一般的に怖がるが、キーポンの場合は非常に単純な動きしかしないため、動きが予測可能になり、比較的安心して関わってくれるようになったと紹介した。

なお、「キーポン」はMVにも登場し、当時話題になった。

*動画

話を戻すが、子どもたちはキーポンを囲んで「ふり遊び(ごっこ遊び)」をするようになったという。たとえば子どもたちがキーポンと遊んでいたときにロボットの頭部が破損してしまった。すると子供の一人が「薬を飲ませてあげる」といったフリを空のスプーンを使って行ってくれるといった、子供たちが想像の場、一定の物語をもってロボットを囲むといった風景が見られたと紹介した。

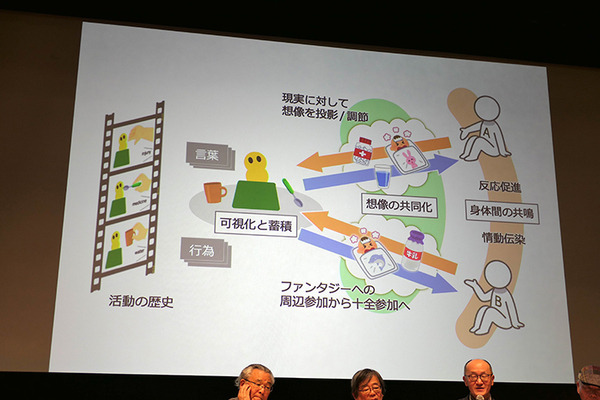

小嶋氏は「想像を共同化していくプロセス、もしくは物語を一緒に作っていく行為は人間性の根源ではないか。ホモ・サピエンスが文化というものを作り上げた原動力は物語を集団の中で作り、それを蓄積して世代を超えて継承していく、これがあって技術、文化、宗教があるのではないか」と述べた。そして「これはとても魅力的な面もあるが、同時に浜田先生がおっしゃった、『ストーリーに巻き込まれてしまう』、『現実と離れたストーリーを作り上げて、それがあたかも現実に起こったかのように関与する』、そういう諸刃の剣だと思う」と語った。子どもたちが「キーポン」を中心に想像を交流させられたのは、「キーポン」自体が非常に弱い立場にいたからではないかと述べた。

■「エージェンシー(主体性)」の強さや弱さ、人間との関係性

このあと、話はフリートークに入った。議論は主に「エージェンシー(主体性)」の強さや弱さ、それと人間との関係性について行われた。詳細は省くが、「弱い」とは人が関わることで新たな意味や価値、新たな物語が生まれる余地があることなのではとか、主体性がない人工物に対しても人間がある程度の意味を予測的に与えてしまうこと、対ロボットとの関係であっても「インティマシー(親密感)」は人によって異なる反応を返すことで生まれるし、それが単なる道具との分岐点なのではないか、といった話題が展開された。

また主体性や自己意識に関する議論や「人工物の主体性自体も段階的なものなのではないか」といった話も行われるなど、短時間ながら幅広い議論が行われた。

人と関わるロボットを作ることは人間らしさや、人との人との関係を改めて問い直すことでもある。岡田教授の取り組みはまだまだ続くとのことなのでロボットと人の関係を考えるために今後も注目したい。

日本科学未来館