アクセンチュアは「テクノロジービジョン2024」の報道関係者向け説明会を2024年5月27日に都内で開催した。同社マネジング・ディレクターの山根圭輔氏が登壇し、生成AIによるテクノロジーの進化と「人間性を組み込む」ことの重要性、生成AI時代の4つのトレンド、AIバディ・AIエージェントが人と共に進化する未来について語った。(関連記事「生成AIはどのように人間的な性質を持つか アクセンチュア「テクノロジービジョン2024:AIはいかに人間の可能性を切り開くか」公表」)

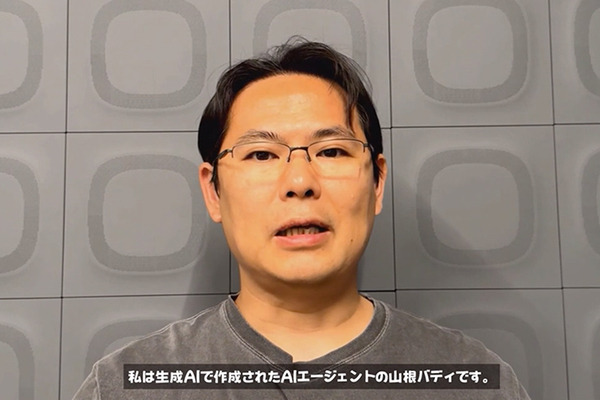

山根氏は説明会の冒頭、Apple Vision Proを装着し、デジタルヒューマンのAIと会話する形式で登場した。

個人にカスタマイズしたAIエージェント(AIバディ)機能を6月末から搭載

山根氏は、同社がリリースしている『ピアワーカープラットフォーム』(PeerWorker Platform)に、個人にカスタマイズしたAIエージェント(AIバディ)機能を6月末から搭載することに触れた。また、同社の社員も活用しているピアワーカープラットフォームにもAIエージェントを割り当てて、バディ機能の活用を促すという。

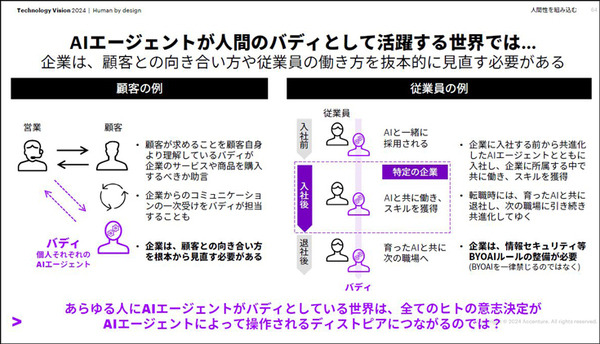

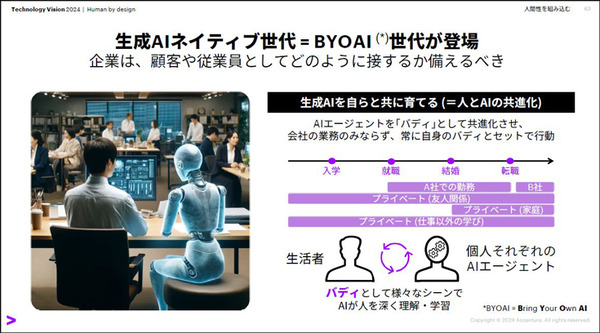

「弊社のような(コンサルティング)業界は、(進化しなければ)AIによって一番ディスラプトされる業界のひとつ」とし、個人のスキルや技能によって鍛えられた有能なAIエージェントが個々に存在する未来社会を提示した。

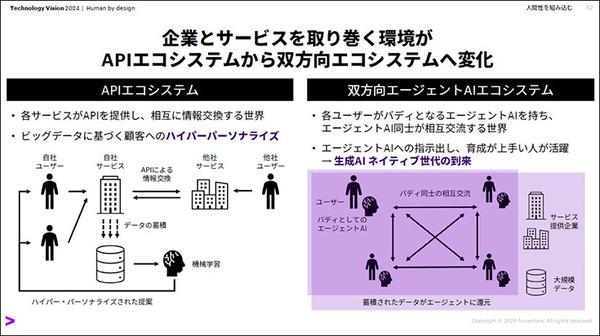

「AIエージェント」は、検索や要約など、従来の単一的な機能だけでなく、今後、生成AIネイティブの時代が来ると、個人がアドバイスをもらい相談できる「AIエージェント」をバディとして個々のユーザーが個人秘書のように持つようになる、という考えから登場した。個人のノウハウや経験、知識をAIエージェントが持ち、ユーザーとAIエージェントの相互交流だけでなく、AIエージェント同士の情報交換や交流が行われる、AIエージェントの双方向エコシステムが普及していくという予測だ。

企業も人個人として評価するだけでなく、人とAIが共に進化する「共進化」という考えのもと、人とAIバディがセットで行動していく社会に備えるべきとした。

AIバディの視覚的に解りやすい例として、山根氏のデジタルヒューマンも登場した。

「Human by Design」の日本語訳は

「テクノロジービジョン2024」のテーマは「Human by Design」。山根氏はこの言葉をどう日本語に翻訳するか悩んだと語り、「人間性を組み込む」と「新たにデザインされた人間性」の2つの候補に絞ったという。

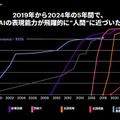

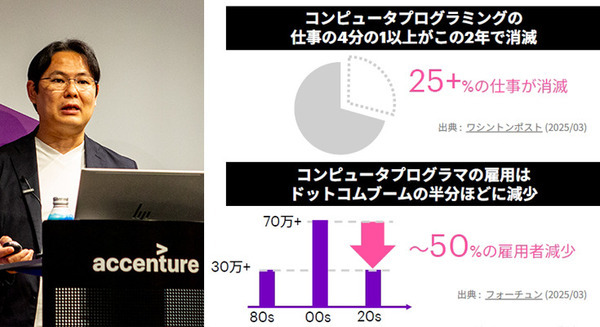

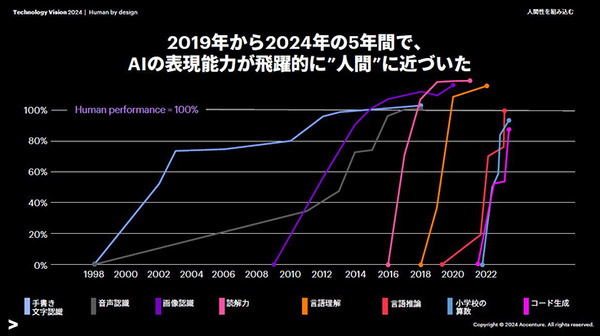

「生成AIの登場によって、AIの表現力は人間に飛躍的に近づいた」として、読解力、言語理解・推論、算数、更にはエンジニアのプログラムコード生成(プログラミング作業)をこなせるようになったことを紹介した。

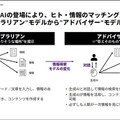

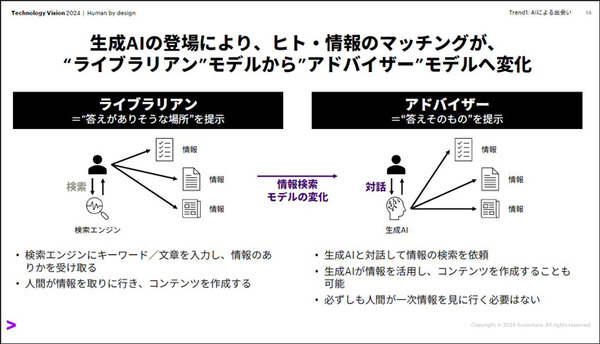

生成AIの登場によって変革した例として、今までの検索システムでは「答えがありそうな場所を提示」するに留まっていたが、答えそのものを提示することができるようになったことをあげた。

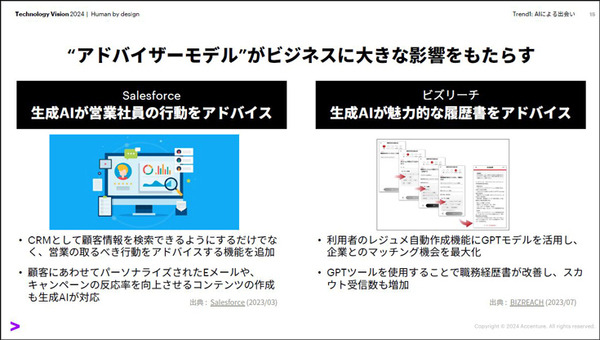

更に具体的なユースケースとして、セールスフォースが「営業社員の行動をアドバイス」することに生成AIを導入したこと、ビズリーチが「魅力的な履歴書を書くためのアドバイス」をする生成AIを導入したことを紹介した。

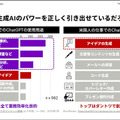

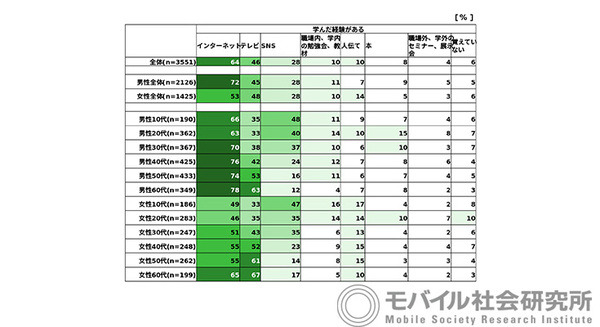

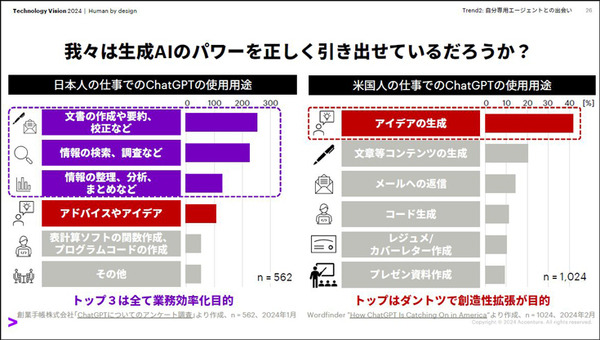

日本国内と米国での生成AIの活用の違いが明確に

日本国内では、ChatGPTなど生成AIの活用は「文書の制作や要約・校正」「情報の検索・調査」「情報の整理・分析・まとめ」などの業務効率化のための使用頻度が高いが、米国では「アイディアの生成」が最も頻度が高く、創造性の拡張に生成AIが使われる例が高く、日本でもその傾向に移り変わっていく方が望ましいという見解を示した。

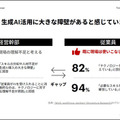

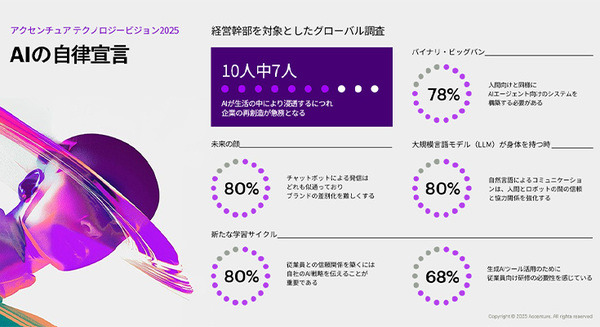

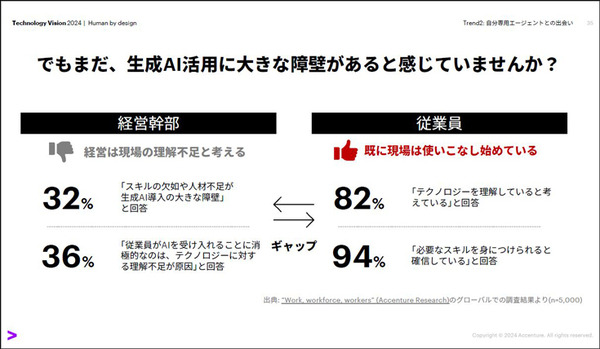

生成AIにおける経営幹部と従業員のギャップ

また、個人的に印象に残ったのは、生成AI活用についての経営幹部と従業員のギャップについて、だ。従来の新技術は比較的、経営幹部の方針を伴ってトップダウンで現場に当て込もうとするケースが多かったが、生成AIでは現場は既に使いはじめていて、経営幹部がむしろ「現場は理解不足」「スキル不足や人材不足」と考えていて、そのギャップが生成AI活用の障がいになり得るとした。

・テクノロジーに人間性を意識的、意図的に組み込んでいく。こうした対応策を講じている企業は将来的にビジネスで成功を収める可能性が高い。

・AIを搭載したチャットボットが膨大な情報をもとに、まるで人間であるかのように回答やアドバイスを提供するようになる中、私たちの情報へのアプローチやかかわり方は根本的に変わっていく。

・まもなく、AIエージェントの包括的エコシステムが構成され、AIは我々と同じように思考しているかのように、互いに協力し合うと共に、人間や組織のために行動するようになる。

・新しい空間コンピューティングの媒体が出現する。こうしたデジタル世界の存在は、私たちに「人間であること」「そして物理世界に存在すること」の意味を改めて考えさせるだろう。

・テクノロジーが私たちや私たちの意図を理解してくれないという課題は、徐々に解消される。機械は人間に近いレベルで私たちと上手く交流できるようになりつつある。

技術トレンド(本文はアクセンチュアの公式サイトから引用)

トレンド1 – AIによる出会い:知識との関係の再構築

データとの関わり方が変化するにつれ、私たちの考え方、仕事の進め方、テクノロジーとの接し方も変わってきています。結果、デジタル企業の基盤全体において創造的破壊が引き起こされています。

検索ベースでの“司書”的な人間とデータとの交流は、徐々に“アドバイザー”モデルに取って代わられています。情報を検索し、結果を分類・整理するのではなく、人間は今や生成AIチャットボットに答えを求めています。例えば、OpenAIは2022年11月にChatGPTをローンチし、史上最も急成長したアプリとなりました。大規模言語モデル(LLM)は何年も前から存在していましたが、ChatGPTが直接かつ会話形式で質問に答える能力が大きな違いを生み出しました。

データは、今日のデジタルビジネスの最重要要素の一つです。膨大な量の情報を集約して回答やアドバイスを提供し、さまざまなデータモダリティを利用し、過去の会話を記憶し次に何を尋ねるべきかさえ提案できる新たなチャットボットが、これまでの人間とデータのあり方を一変させようとしています。最終的に、チャットボットはAIアドバイザーという役割を担い、企業は従業員一人ひとりに、この幅広い知識を持ったアドバイザーを配属できます。その結果、データの潜在的な価値を引き出され、これまで追い求めていたデータ駆動型ビジネスを遂に実現することができるでしょう。

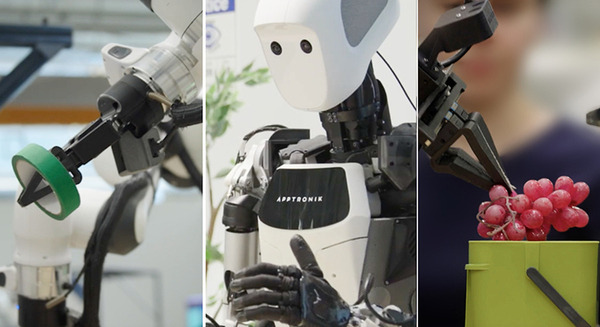

トレンド2 – 自分専用エージェントとの出会い:AIのためのエコシステム

AIは単なる補助的な役割から脱却し、自らの行動を通じて世界との関わりを深めようとしています。今後10年間でAIエージェントのエコシステムが台頭するでしょう。企業のインテリジェンスと自動化戦略を根本的に異なる視点で考えることを迫る、いわば相互接続された大規模なAIネットワークです。

現在、AI戦略のほとんどは、そのスコープをタスクや機能の補助に絞っています。AIの行動する範囲としてひも解いてみれば、それは相互に依存したエコシステムとしてではなく、まるで独立した行動者のようです。しかし、AIがエージェントとして進化するにつれて、自動化されたシステムは自己判断を行い、自ら行動を起こすようになります。AIエージェントは人間にアドバイスするだけでなく、人間の代わりに行動します。AIはテキスト、画像、インサイトを生成し続けますが、エージェントはそれらをどう活用するか自ら考え判断します。

トレンド3 – 私たちが必要とする空間:新たな現実の中で価値を創出する

空間コンピューティングは、テクノロジー・イノベーションのみならず、私たちの働き方や生活にも変革をもたらします。デスクトップPCや携帯電話において、スクリーンがデジタル世界への入り口であったのに対し、空間コンピューティングはこれまで分断されていた現実世界とデジタル世界を融合させる役割を担います。このメディア向けに作られたアプリによって、人間は物理的な空間感覚を持ち合わせたままデジタル世界に没入したり、物理的な環境の上にデジタルコンテンツを重ねることができるようになります。

こうした可能性がある中、なぜ新たなテクノロジー時代の幕開けを感じないのでしょうか?それどころか「メタバースの不況」の話題で溢れているのでしょうか?メタバースは、空間コンピューティングの最もよく知られた応用例の一つです。しかし、デジタル不動産の価格を見てみると、2021年と2022年にブームを迎え、2023年には80~90%下落しています。

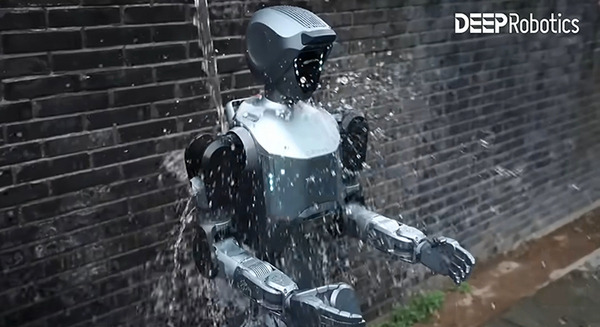

トレンド4 – デジタル化された私たちの身体:新しいヒューマン・インターフェース

人間を理解できないということが、現在私たちが使用しているテクノロジーの多くにとって制限要因となっています。例えば、ロボットやドローンを考えてみましょう。人間がコントロールできるのは、あくまで人間が望んでいることをロボットやドローンが認識できるコマンドに変換できた場合のみです。実際、テクノロジーと私たち人間との繋がりにおける障壁は、人間が何を望み、何を期待し、何を意図しているのかはテクノロジーにとっては不明確であるということです。

今、イノベーターたちはこうした状況を変えようとしています。各業界で人間をより深く理解できる技術やシステムを開発・構築しています。その波紋効果は、スマートホームを遥かに超えたものであり、まさに「ヒューマン・インターフェース」を創造しているのです。

ニューロテック(神経科学を活用したテクノロジー)においてはすでに、人間の心とテクノロジーの繋がりが確認できています。先日発表された、カリフォルニア大学サンフランシスコ校とスタンフォード大学の研究者による2つの異なる研究によると、ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)と呼ばれるニューラルプロテーゼ(神経補装具)を介して、神経データから音声を解読することに成功しました。これにより、発話障害のある患者が意図する発話をテキストや生成された音声に翻訳することで、彼らの「会話」を手助けすることが可能になるかもしれません。

生成AIはどのように人間的な性質を持つか アクセンチュア「テクノロジービジョン2024:AIはいかに人間の可能性を切り開くか」公表

アクセンチュア 「生成AIを業務や経営にどう活かすか」世界国別・経営層対象の生成AI調査結果も発表 注目度/期待度/投資傾向

アクセンチュア「生成AIを活用した経営術・仕事術/最新動向」 Microsoft 365の生成AI機能「Copilot」の社内での活用法を公開

アクセンチュアが最新調査を発表 経営幹部は業務の回復力強化にAI活用を最優先 成長のための5つの重要な取り組みとは

アクセンチュアがテクノロジービジョン2023を発表 ジェネレーティブAIがビジネスの新時代を切り開くと予測 4つのテクノロジートレンド

今後利用してみたいサービスは「自動運転」「オンライン診療・見守りサービス」「ドローン・ロボット配送」NTTモバイル社会研究所

アクセンチュア、世界の最新テクノロジートレンド調査レポート「テクノロジービジョン2021」を発表 5つの技術トレンドとは