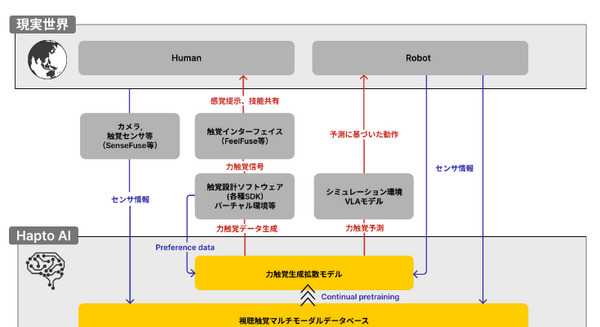

NTT東日本は、同社が開催した招待制イベント「地域ミライ共創フォーラム2025」において、NTTの高速通信「IOWN APN」を使い、「触診ロボットの遠隔操作」の展示デモを公開した。

双方向のリアルタイム映像と音声技術で、高精度な力伝達と安定動作を実現する「バイラテラル制御技術」を融合したもの。「臨場感のあるオンライン診療が可能になる」としている。

過疎地域の医師不足、医師の高齢化などの課題により、医療や看護の遠隔化やオンライン診療の研究とシステム開発が進められている。そして、高度なオンライン診療を実現するには「視覚」(映像)や「聴覚」(音)が既に通信での高品質なやりとりが可能になっているが、硬さやシコリなどを判断する「触覚」のシステム化は難しい。今回の展示では、触覚に関連する要素技術やオンライン診療の可能性を示す複数のデモが展示されていた。

そのひとつが、訪問介護に出かけた看護士が機器を使って医師と通信し、看護士がおこなった触診の感覚を医師がオンラインで受け取り、遠隔触診で診察をおこなうというケースを想定したもの。

医師が現場の看護士に触って欲しい部位を指示

医師は通信を通して看護士に「ここを触って欲しい」と指示をする。看護士が患部を触った触覚や反発はデジタル信号に変換され、高速通信を介してリアルタイムで医師のもとに送られる。

なお、医師が指定する部位を現地看護士に的確に伝達することが重要で、そのためには看護士がARグラスを装着し、医師がピンポイントに送った場所が、ARグラスに青い目印で表示され、正確な指示が可能になる。

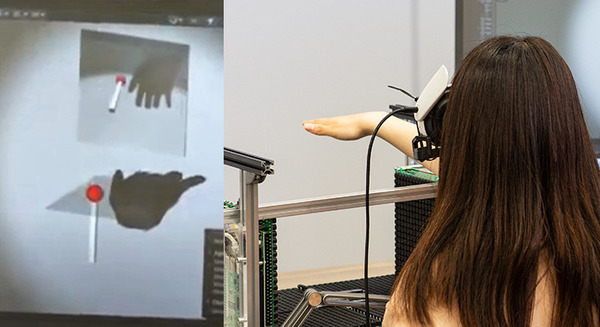

医師は「触覚伝達(触覚表現)」デバイスで反発を感じとる

医師のもとに送られた信号は、特別な「触覚伝達(触覚表現)」デバイスを使って表現され、医師は反発を感じ取ることができる。この特別なデバイスの開発には、ユカイ工学の技術協力を得た。

IOWN APNを使用すると、反発や硬さを約20ms程度の低遅延に通信できるので、看護士と医師がタイムラグを感じることなく(映像とのズレがなく)、直感的に触覚の共有が可能となる。

腕の触診も正確に伝達

腕の触診をおこなう場合、遠隔の医師が触診したい腕の部位を、現場の看護士に正確に、かつ短時間で伝えるためのARデバイス(スマホアプリ活用)も展示していた。