国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)とドイツ航空宇宙センター(DLR)は7月31日、国際宇宙ステーション(ISS)において宇宙ロボティクス分野の重要なマイルストーンを達成したと発表した。両機関がそれぞれ開発した宇宙飛行士支援ロボット「Int-Ball2」と「CIMON」が、異なるISSモジュール間のITネットワークをまたいで初めて相互通信を実現し、共同作業を実施した。

異なる機関が開発したロボットによる協調作業が実現

7月29日に完了した「ICHIBAN」ミッションでは、JAXAのInt-Ball2とDLRのCIMONがリアルタイム通信を用いて協調作業を行った。異なるロボットシステム間での協働は、将来の有人宇宙活動において宇宙飛行士との効率的な連携運用の基盤として期待されている。

本ミッションは、エアバス、セック、IBMの支援のもと実施されたもので、ロボティクスおよびAI技術を活用し、有人宇宙活動の高度化に向けた実証を行った。両ロボットは当初から連携設計されていたわけではなかったが、関係チームの協力により新たな拡張機能が開発された。

ISS内での「モノ探し」実証を実施

ICHIBANミッションでは、ISS内でリアルタイムに運用される複数のロボットがクルーと共同でタスクを実行可能であること、異なるモジュール・ネットワーク間においても相互通信が成立すること、また国際協力を通じて宇宙ロボティクスの可能性を広く伝えるアウトリーチの貢献を目的としていた。

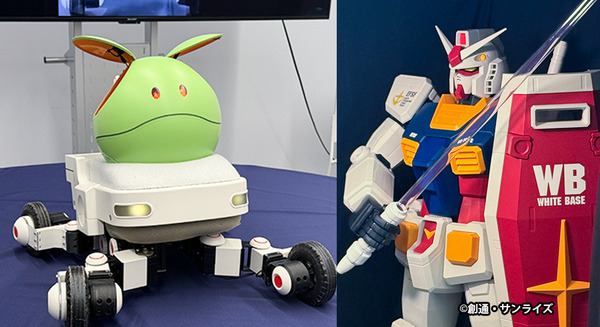

実証では、JAXA宇宙飛行士・大西卓哉氏が、ISS欧州実験棟「コロンバス」にてCIMONと会話をしながら、Int-Ball2を遠隔操作し、日本実験棟「きぼう」内の物品を捜索する模擬作業を実施した。

Int-Ball2が撮影した映像はCIMONのモニターに送信され、大西氏はその映像を通じて、あらかじめステーション内に隠された物体を発見した。

IBMは、watsonx技術を基盤とするCIMON向けの対話機能を提供しており、宇宙飛行士はCIMONとの会話を通じて音声指示をInt-Ball2へのコマンドへと変換し、「きぼう」内での移動操作を可能にしている。

各機関の技術的貢献と役割

CIMONは、DLRの委託によりエアバスが開発したISS宇宙飛行士支援ロボットであり、IBMの支援を受けて実現した。自然言語処理と画像認識技術を活用し、音声コマンドによる対話と、視覚・聴覚を通じた周辺環境の認識が可能である。

Int-Ball2はJAXAが開発した船内ドローンであり、ISS日本実験棟「きぼう」にて、宇宙飛行士のカメラ・撮影作業を支援している。セックは統合管理ソフトウェアと地上運用システムの開発に貢献した。

宇宙実験補助や不具合調査の代替などに期待

今回の成果は、宇宙飛行士と複数ロボットによる統合的かつ直感的な協働作業の可能性を示すものであり、今後の応用ミッションへの展開も期待されている。宇宙実験の補助や不具合調査の代替・支援にも応用が見込まれる。

IBM クライアント・エンジニアリング DACH統括責任者のマティアス・ビニオク氏は、「AIとロボティクスを組み合わせることで宇宙飛行士の能力と安全性を向上させる、次なる決定的な一歩である」と述べている。