アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社(AWS)は、報道関係者向けに「自動車業界におけるAWSの取り組みに関する記者勉強会」を8月21日に開催した。

今回で第3回となり、テーマは「生成AI活用」。AWS for Automotiveのリーズニングモデルや、生成AIの基盤モデル「Amazon Bedrock(アマゾン・ベッドロック)」、さらにホンダと協業したSDVやAIエージェント開発事例が紹介された。

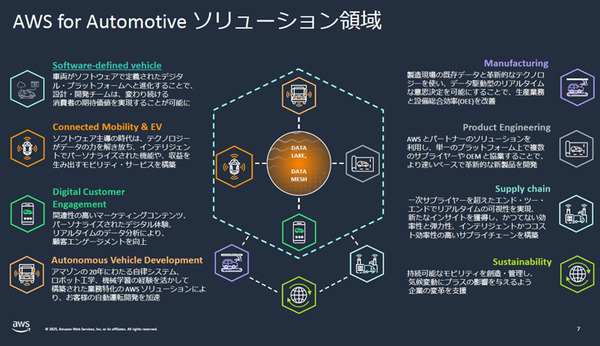

AWSは自動車業界向けに「AWS for Automotive」を展開しており、コネクテッドカー、SDV領域、カスタマー向けデジタル体験、自動運転開発、製造現場のデータ駆動型ツール、サプライチェーンなど、多面的に支援するプラットフォームを提供している。

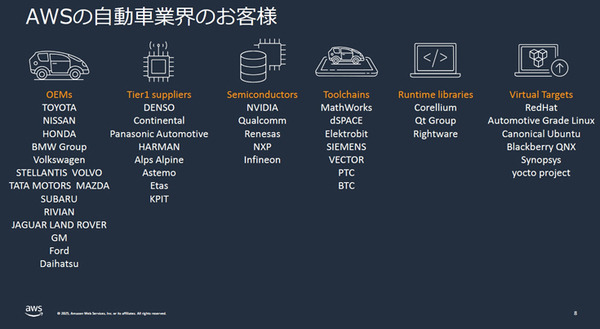

その「AWS for Automotive」を活用している自動車関連企業や半導体、サプライチェーン企業も紹介された。Original Equipment Manufacturer(OEM)としては、トヨタ、日産、ホンダ、BMW、Volkswagen、VOLVO、マツダ、スバル、RIVIAN、JAGUAR LAND ROVER、GM、Ford、Daihatsuなどが名を連ねる。この日もOEMとの連携事例が多数紹介された。

また、ティア1(一次サプライヤー)としてはデンソー、Continental、Panasonicオートモーティブ、HARMAN、Alps Alpine、Astemo、Etas、KPITなどが挙げられた。

生成AIをビジネス活用するフェーズへ

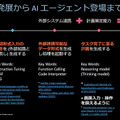

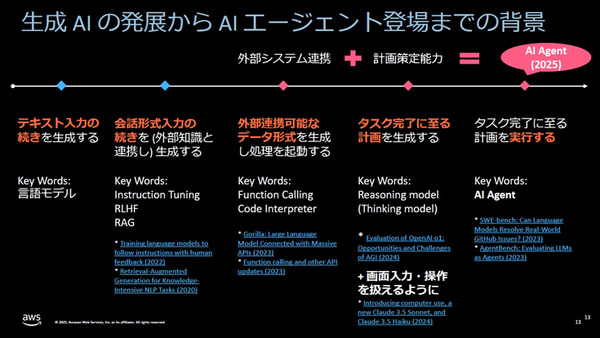

AWSの岡本氏は「すでに生成AIをビジネス活用するフェーズに入っている」と強調。特に「AIエージェント」への応用が拡大していると述べた。きっかけは「ChatGPT」の登場であり、膨大なデータを基盤モデルに内包する進化に加え、人間のフィードバックを用いた強化学習やRAG(検索拡張生成)の登場によって、実用性が飛躍的に高まったと説明した。

生成AIの発展とAIエージェント登場の背景

さらに岡本氏は、AIモデルがAPIにアクセスしてデータを取得する「ファンクションコール」や「コードインタープリター」によって、モデルが自律的かつ安全に知識を補完できるようになった点に触れた。

「プログラムを実行する場合、基盤モデル内で処理するよりも、従来通りアプリケーションの実行基盤にコードを渡して結果を受け取る方が精度が高い、という技術が確立されました」と述べた。

また、筋道を立てて考え推論し結論を導くことを重視する「リーズニングモデル」の登場によって、実用度はさらに高まったと指摘。

「これらの技術の集大成が“AIエージェント”です。基盤モデルを中心に据えつつ、ツールやデータをどう活用すべきかをモデル自身が判断し、人が求める結果を出力できるようになりました。人は目的を指示するだけで、タスクの実行方法はAIが自律的に設計・実行する時代になっています」と語った。

ChatGPT登場時を凌駕する進化

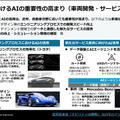

岡本氏は、「ChatGPT登場時に体験した驚きを、今ははるかに超える性能向上と実用性が得られる段階にある」と強調。自動車・モビリティ業界においても、生成AIの活用によって体験価値を大きく高める可能性があるとした。

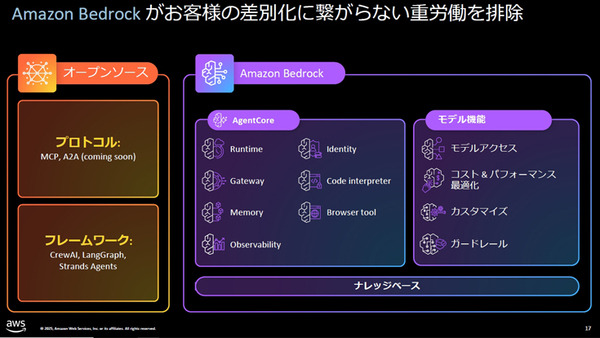

AWSの生成AIの基盤サービス「Amazon Bedrock」の特徴

AWSは2023年9月から生成AI基盤サービス「Amazon Bedrock」を提供している。クラウド型サービスのためインフラ構築は不要で、API呼び出しだけで生成AIをアプリやサービスに組み込める手軽さが特徴だ。

対応するモデルは、Anthropic(Claude)、Meta(LLaMA 2)、Stability AI(Stable Diffusion)、Amazon Titanなど多岐にわたり、自社データを用いたファインチューニングやRAG連携も可能。

岡本氏は次のように説明した。

「Amazon Bedrockは基盤モデルの選択肢を幅広く提供しています。用途や求める精度、コスト、レイテンシーに応じてモデルやツールを選択できます。最近はコーディングに強いモデルや動画解析に特化したモデルなど、専門性を持つモデルが増えており、適材適所で比較・活用できるようになっています。さらに、モデルは日進月歩で進化するため、設定を少し変えるだけで新しいモデルに迅速に切り替えられるよう設計しています」

加えて、セキュリティ・ガバナンス機能「ガードレール」により、入力・出力を常に監視。望ましくないトピックや情報流出を検知・フィルタリングし、嘘やハルシネーションの抑止も数学的手法で行うとした。

また、2025年7月にはAIエージェントの構成要素をモジュール化した新機能「AgentCore」も追加された。

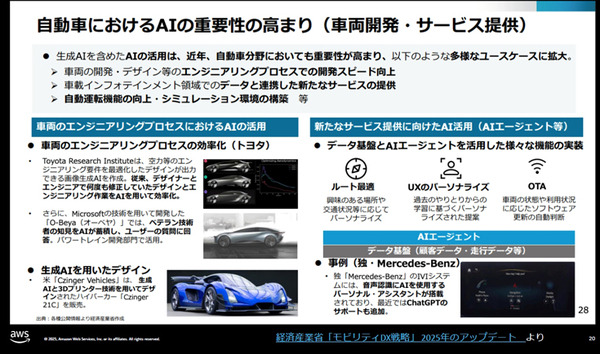

経産省「モビリティDX戦略」との関わり

岡本氏は、経済産業省が策定した「モビリティDX戦略」の2025年版アップデートに言及。車両開発やサービス提供の高度化に加え、AIエージェントの登場によって質の高いサービス実現に向けたAIの重要性が一層高まっていると指摘した。

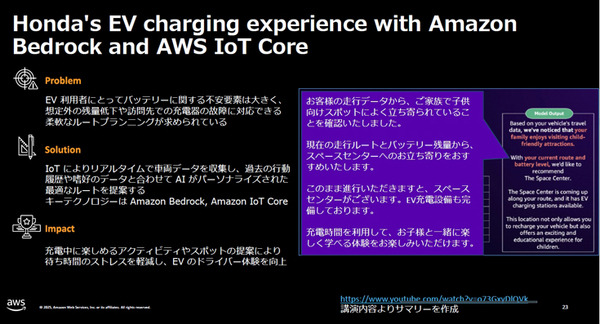

ホンダとの協業事例:EV充電体験の改善

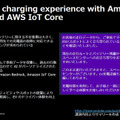

具体例として、ホンダと協業した「Amazon BedrockとAWS IoT Coreを活用したEV充電体験」の事例が紹介された。これは「AWS re:Invent」で発表され、YouTubeでも公開されている。

■AWS re:Invent 2024 – Honda’s EV charging experience with Amazon Bedrock and AWS IoT Core (AUT202)

EVの利用者の声を聞くと、バッテリーと充電に関する不安が大きいという。日本でも充電ステーションが増えつつあるが、ガソリンスタンドと比べるとまだ少ない印象だ。そんな状況の中で、トライバーが想定したよりも電力消費量が大きいと次の充電ステーションや目的地まで走り切れるか不安に感じる。また、次の充電ステーションでも混雑していたり、ステーションのトラブルで充電できなかった場合も不安を感じる。このような事態を避けるためのプランニングの機能をEVに求める声が多かった、という。

この対策としてIoTとAIを活用した。まずはIoTのセンシング技術を使って、車両やバッテリーの状態をリアルタイムで収集する。同時にあのアプリケーションでは、過去のドライバーの行動履歴や思考データ、家族構成のデータなどをAIが分析し、リーズニングを使ってパーソナライズされた最適なルートを提案するAIエージェントを開発した。

これにより、充電不足の不安を解消するとともに、充電時間を活用したアクティビティ提案などにより、ドライバーや同乗者の体験価値を高める(SDV: Software-Defined Vehicle)。

お客様の走行データから、ご家族で子供向けスポットによく立ち寄られていることを確認いたしました。現在の走行ルートとバッテリー残量から、スペースセンター(宇宙センター)へのお立ち寄りをおすすめいたします。

このまま進行いただきますと、スペースセンターがございます。EV充電設備も完備しております。充電時間を利用して、お子様と一緒に楽しく学べる体験をお楽しみいただけます。

ホンダとAWSは、2025年1月に「AWS、Hondaと次世代ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の実現と、生成AIを活用したEVユーザーの充電体験向上のサービス開発で協業」をプレスリリースで発表している。

平均70%以上の高い確率で正答を返すAIエージェントの開発事例

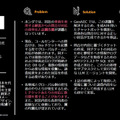

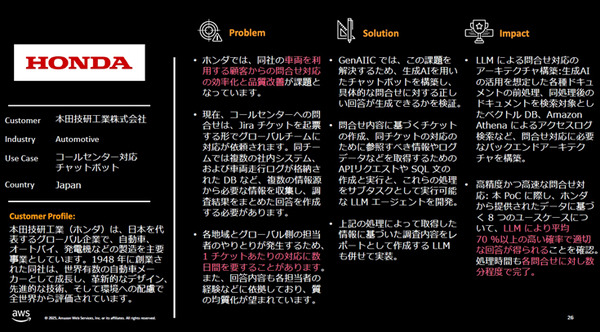

続いて、ホンダのAWS活用事例をもう1つ紹介した。2点目のはドライバーが困った時に問い合わせるコールセンターの体験向上。

課題としては、車両を利用する顧客から効率化や品質改善が必要な意見をもらった際、グローバル企業のため、アフターサービス部門は時差によって対処や回答に数日を要することもあり、急な問合わせに対して回答が遅れることがあった。

この課題に対して、AWS高度なAI機関となるジェネレーティブAI イノベーションセンターが参画し、社内的に迅速に最適な回答をするためのチャットボット(AIエージェント)の高精度化に取り組んだ。

AIエージェントの裏では、社内の過去の問い合わせ履歴や、膨大なデータがデータベースとして集積されているので、検索によって高精度で適切な回答を迅速に行うしくみを実現した。

社内担当者による検証では「平均70%以上の確率で適切な回答を返す」結果が得られた。従来は数日を要した回答の一部が数分で可能となり、効率化と顧客体験の改善につながった。